Autor – Francisco de Assis Barbosa

Texto produzido em 1965, por ocasião das comemorações dos 400 anos do Rio de Janeiro.

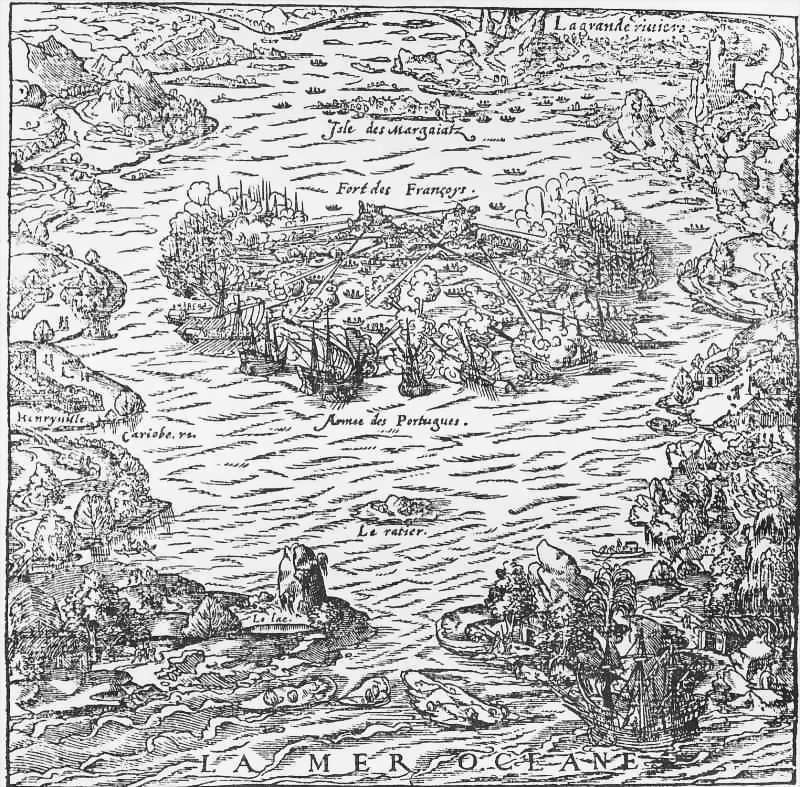

A fundação da Cidade de São Sebastião foi a etapa decisiva da luta entre portugueses e franceses pela posse da terra do pau-brasil, sangrenta luta que se arrastou anos a fio, por quase todo o século do descobrimento, com motivações de natureza não apenas comercial, mas sobretudo de ordem política e religiosa. Foi uma vitória dos soldados do Rei de Portugal e dos padres da Companhia de Jesus contra a aliança franco-tamoia e o calvinismo.

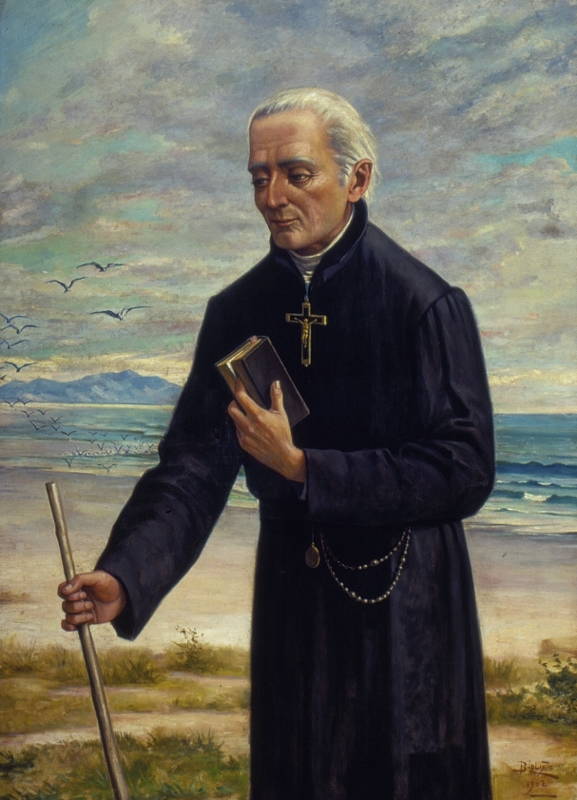

Não é sem propósito que Nóbrega e Anchieta se destacam entre os heróis da campanha militar que teve o comando de Estácio de Sá. Mesmo antes, Nóbrega está sempre presente, advertindo a Coroa portuguesa sobre o perigo francês e até participando de operações de guerra, como na tomada do Forte Coligny, em 1560, ao lado de Mem de Sá. Homem de extraordinário tino político, o grande Jesuíta compreendera que não bastava defender as posições já consolidadas em São Vicente (1532) e depois em São Paulo de Piratininga (1554). Era preciso muito mais: estender o poderio luso, e com ele o da religião católica, por toda a costa do Brasil, do extremo Norte ao extremo Sul, sem deixar ponto algum vulnerável, especialmente no Centro-Sul infecionado pela presença francesa.

Villegagnon ainda não se havia estabelecido no Rio de Janeiro e Nóbrega secundava a Tomé de Sousa no apelo dirigido pelo primeiro Governador-Geral ao Rei, no sentido de se “mandar fazer ali uma povoação honrada e boa porque já nesta costa não há rio em que entrem franceses senão neste”. (1553)

A princípio, o interesse francês parece restringir-se ao carregamento de madeira destinada a construções navais, em que os normandos se tornaram exímios. Por trás dos corsários, que passaram a explorar o litoral americano, na Era dos Quinhentos, encontrava-se o poderoso Sindicato Angô, nome do rico armador que se colocara à frente do empreendimento, pai. do futuro Visconde de Dieppe, Jehan Angô, que aliás prosseguirá e ampliará a obra paterna. É certo que o Sindicato contou com o apoio real, desde Francisco I. Ao tempo de Henrique II, crescerá, porém, de prestígio e aumentará o raio de ação. A serviço de Angô, esteve Jacques Cartier, descobridor do Canadá, não sendo de se desprezar, para o esclarecimento dessa história, a nota pitoresca de ter sido Catherine de Granges, esposa do famoso navegador, madrinha da bugra[1] que foi a companheira de Caramuru, quando do seu batismo na França.

FRANCESES E TAMOIOS

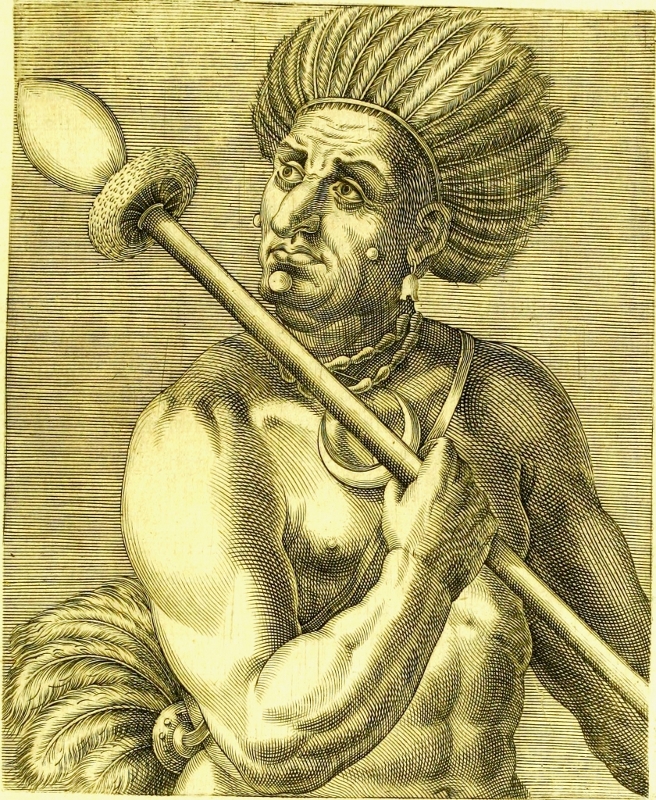

Rebelde para com o português, o índio receberá o francês com docilidade. Corsários, flibusteiros ou simples comerciantes, explica Capistrano de Abreu que os franceses “souberam portar-se com os naturais de modo a captar-lhes a amizade e a firmar uma aliança que atravessou mais de meio século sem intermitência”. Mair, nome com que passaram a designá-los, significa criador, transformador, pelo espírito de permuta, pelos objetos úteis que traziam, pelos ofícios e artes que difundiam.

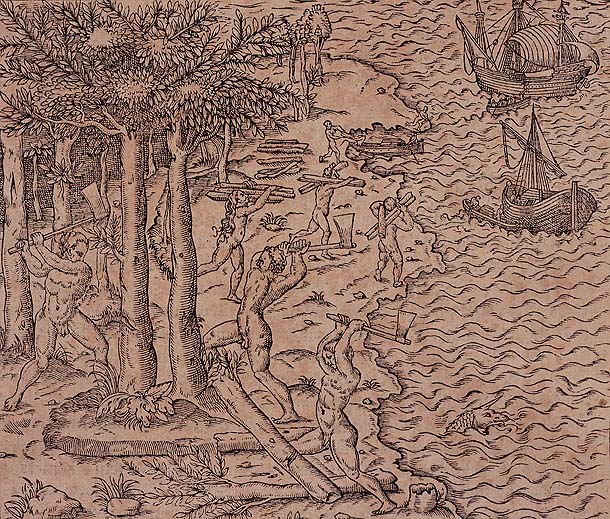

Cortando e carregando pau-brasil, os índios brasileiros são representados, em perfeita identificação com os europeus, em baixos relevos da igreja de Saint Jacques, em Dieppe, construída no século XVI, sinal eloquente da importância dessa aliança, mas que não é a única. Em Rouen, perdurariam por mais de três séculos ornatos semelhantes aos da igreja, numa casa de madeira conhecida significativamente por Ile du Brésil. A própria residência de Angô, em Varengeville, fora por igual ornamentada com motivos brasileiros.

Ao contrário dos franceses, os lusos não conseguiam dominar os índios senão pela força. Daí a resistência dos tamoios — “brava e carniceira nação, cujas queixadas estão cheias das carnes dos portugueses”.

A confraternização franco-tamoia, no Rio de Janeiro, não só inquietava como escandalizava os jesuítas, parecendo obra do demônio. É o que se depreende da leitura de uma das cartas anchietanas de 1560, dando conta do que vinha de há muito acontecendo: “A vida dos Franceses que estão neste Rio é já não somente apartada da Igreja Católica, mas também feita selvagem; vivem conforme os índios, comendo, bebendo, bailando e cantando com eles, pintando-se com suas tintas pretas e vermelhas, adornando-se com as penas dos pássaros, andando nus às vezes, só com uns calções, e finalmente matando contrários, segundo o rito dos mesmos índios, e tomando nomes novos como eles, de maneira que não lhes falta mais que comer carne humana, que no mais sua vida é corruptissima, e com isto e com lhes dar todo gênero de armas, incitando-os sempre que nos façam guerra e ajudando-os nela, e são ainda péssimos”.

A SINAGOGA DOS CALVINOS

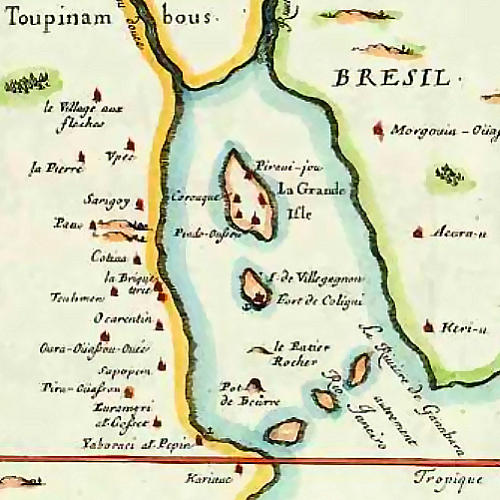

Forte Coligny chamou-se a fortaleza erigida na Guanabara pelos franceses, onde se instalara a “sinagoga dos contrários Calvinos”, na classificação dos jesuítas. O Almirante Coligny, homem forte de Henrique II, foi quem patrocinou a vinda para o Brasil de Nicolas Durand de Villegagnon, que se propusera a fundar nos trópicos a França Antártica, chegando a reunir para a expedição cerca de seiscentos candidatos, entre aventureiros, degredados e calvinistas, estes perseguidos pela reação católica, dos quais apenas oitenta desembarcaram no Rio de Janeiro ocupando a pequena Ilha de Serigipe (hoje Villegagnon), em fins de 1555. O geógrafo da expedição era um padre católico, André Thevet. Vieram depois frades de São Bernardo, segundo refere Anchieta. E com a expedição de Boisle-Comte (1557), um grupo de calvinistas genebrinos, entre eles Jean de Lery.

Contando embora com a amizade dos tamoios, que o tratavam de Pai Colas, Villcgaignon regressou à França em 1558 para nunca mais voltar ao Brasil, embora durante algum tempo perseverasse a ideia de prosseguir a aventura colonizadora, chegando- mesmo a pensar, então, na colaboração dos jesuítas, que pleiteou sem resultado. Os inacianos (outro termo para os jesuítas) não compactuariam com antigos partidários do calvinismo. Escrevendo ao Provincial de Portugal, em 1561, sentenciou de Roma o Padre Geral da Companhia: “En lo de aquel cavallero de Rodas (Villegagnon), y l a empresa de America no hay más que tratar. Éanenos consolado no poço con lo que scriven dei Brasil acerca de aquella gente que tenía tomada la fortaleza” (No caso daquele cavalheiro de Rodes – Villegagnon – e da companhia da América, não há mais nada a discutir. Consolemos-nos um pouco com o que escrevem do Brasil sobre aquelas pessoas que tomaram a fortaleza).

No Forte Coligny, destruído por Mem de Sá, em 1560, não se achou “cruz alguma”, nem “Imagem de santo”, mas “grande multidão dos livros heréticos”. Desfeita a “sinagoga”, após uma “grande e cruel peleja”, que durou dois dias e duas noites, Nóbrega volta a insistir, em carta ao Cardeal Dom Henrique, na necessidade de “povoar-se o Rio de Janeiro e fazer-se nele outra cidade como a da Bahia”, argumentando que assim se defenderiam melhor São Vicente e o Espírito Santo: “a fortaleza que se desmanchou, como era de pedras e rocha, que cavaram a picão, facilmente se pode tornar a reedificar e fortalecer muito melhor”.

Tinha razão. Os franceses abandonaram a posição na baía, mas se fortaleceram no Continente, nos morros e nas praias, cimentando ainda mais a aliança com os Tamoios, que tanto incomodava os jesuítas. Estes só descansariam quando expulsassem do Rio de Janeiro o último herege, portador da “peçonha luterana”, repetindo palavras de Anchieta, que desejava “lançar daquela terra os Calvinos e abrir alguma porta para a palavra de Deus entrar os Tamoios”.

PREPARATIVOS DA GUERRA

Com Mem de Sá, Nóbrega retorna a São Vicente, “muito magro e doente, com os pés e a cara inchados, as pernas cheias de postemas, e com muitas outras enfermidades”. É quando começa a executar, mesmo doente e indiferente à inércia da metrópole, o plano da grande ofensiva sobre o Rio de Janeiro, pacificando primeiro os Tamoios, que viviam mais próximos de São Vicente, para que estes vivessem isolados de seus parentes da Guanabara (“que tinham o coração danado”), sem entrar em guerra com os portugueses.

Durante dois anos, suas constantes viagens a Iperoig (atual Ubatuba) tem esse objetivo. Conseguida a paz, com o auxílio de Anchieta (1563), é que empenharam a fundo no aliciamento de índios, mamelucos, discípulos do Colégio de Piratininga, “serra abaixo, serra acima”, em São Vicente e São Paulo, convicto que de que mais dia, menos dia, a Coroa portuguesa decidiu afinal promover a expulsão definitiva dos franceses do Rio de Janeiro.

Sobre a trégua de Iperoig, escreveu Anchieta: “O fim desta paz foi de fato fim de guerra e princípio de outra.” Em março de 1564, Nóbrega recebeu o chamado de Estácio de Sá, feito Capitão da Armada, que se encontrava nas imediações da Guanabara, com ordens de povoar o Rio de Janeiro.

Para lá seguiu, levando “alguma gente”. Chegou na noite de 31, mas não conseguiu localizar os navios portugueses. Dirigiu-se assim mesmo à Ilha de Villegagnon, então deserta, as casas queimadas e cadáveres insepultos com as cabeças decepadas. Razão do desencontro: cansado de esperar, Estácio resolvera seguir rumo a São Vicente, mas os ventos contrários obrigaram-no a retroceder, voltando à Guanabara, onde se avistou finalmente com Nóbrega.

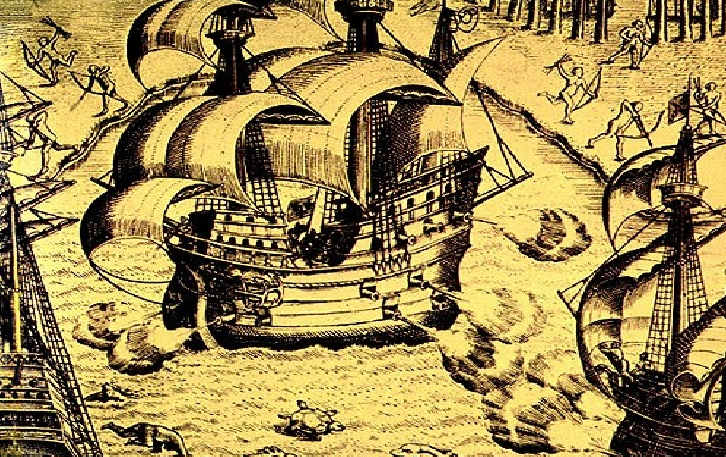

Trazia instruções expressas de Mem de Sá para em tudo agir conforme os conselhos do jesuíta. As suas naus estavam avariadas, desmanteladas e além disso era reduzido o número de combatentes. Os reforços da Bahia e do Espírito Santo, incorporados aos dois galeões que trouxeram de Lisboa, não chegaram a oferecer condições mínimas para a operação do desembarque. Os navios tinham que ser consertados e fortalecido o corpo de combatentes. E tudo isso só podia ser feito e providenciado em São Vicente.

A LONGA EXPECTATIVA

Nove meses duraram os reparos da Armada de Estácio de Sá, em São Vicente. Com o jovem capitão, estavam o Ouvidor-Geral Brás Fragoso e o escrivão Pedro da Costa, veterano da tomada do Forte Coligny, ambos embarcados na Bahia, além do Capitão-mor do Espírito Santo, Belchior de Azevedo, e do principal Araribóia, da tribo dos temiminós, inimiga dos tamoios. Nem todos acreditavam na empresa. O próprio Estado vacilava, a acreditar-se no diálogo com Nóbrega, reproduzido por um dos cronistas da Companhia de Jesus, verdade que não contemporâneo, Antônio Franco:

— “Padre Nóbrega! E que conta darei eu a Deus e a El-Rei, se lançar a perder esta Armada?

— Senhor, eu darei conta a Deus de tudo, e se for necessário irei à presença de El-Rel e responderei por vós.”

O desânimo que se apoderou dos soldados portugueses, na longa expectativa em São Vicente, acabou sendo vencido pelo entusiasmo e pertinácia de Nóbrega, até que a expedição se reconstituiu e pôde enfim partir para a luta. Estácio foi à frente, na capitânia. Brás Fragoso seguiria depois, ocupado ainda com o conserto de um galeão e de uma nau francesa, capturada no ano anterior na Guanabara.

O socorro obtido por Nóbrega consistia em cinco barcos (três de remos) e oito canoas. Com os índios do Espírito Santo, os mamelucos de São Vicente e Piratininga perfariam duzentos homens ou pouco mais. Levavam mantimentos para três meses. Em lugar de Nóbrega, o padre Gonçalo de Oliveira e o Irmão José de Anchieta acompanhariam Estácio de Sá e seus comandados na dura e incerta tarefa de povoar o Rio de Janeiro.

AFINAL, O DESEMBARQUE

Um mês demorou a viagem de São Vicente ao Rio de Janeiro. Tudo indica que a armada transpôs a barra a 28 de fevereiro e que Estácio de Sá desembarcou a 1 de março, no istmo da península mais tarde denominada de São João, entre o morro Cara de Cão e os penedos do Pão de Açúcar e Urca. E que o capitão-mor dormiu em terra nesse mesmo dia.

Chovia torrencialmente. É Anchieta quem depõe: “no dia que entramos choveu tanto que se encheu, e rebentaram fontes em algumas partes, de que bebeu todo o exército em abundância, e durou até que se achou água boa num poço, que logo se fez”. Sabe-se que esse poço foi aberto por José Adorno e Pedro Martins Namorado, pouco depois juiz ordinário da cidade nascente, por ter já exercido o mesmo cargo em Santos.

Anchieta, o grande cronista da fundação, descreve a faina de “roçar e cercar o lugar onde estava assentado que se havia de fundar a povoação”, todos trabalhando sob a chuva. Inclusive Estácio de Sá, “tão amigo de Deus e de seus semelhantes, tão manso e afável, nunca descansando, acudindo a todos e sendo o primeiro no trabalho”.

Trinta dias depois, as roças de legumes e inhames cresciam em derredor da cerca. “Tinham já feito um baluarte mui forte de taipa de pilão com muita artilharia dentro, com quatro ou cinco guaritas de madeira e taipa de mão, todas cobertas de telha que trouxemos de São Vicente, e faziam-se outras e outros baluartes, e os índios e mamelucos faziam já suas casas de madeira e barro, cobertas com umas palmas feitas e cavadas como calhas e telhas, que é grande defensão contra o fogo.” E mais adiante: “Todos viviam com muita paz e concórdia; ficava com eles o Padre Gonçalo d’Oliveira, que lhes dizia cada dia missa, e confessava e comungava a muitos para a glória do Senhor “.

PROSSEGUE A LUTA

Era apenas o começo. A luta prossegue. Mais dois anos de escaramuças dos tamoios, por terra e por mar.

Nem todas as batalhas estão registradas ou podem ser localizadas. Muitas se confundem com a lenda, como por exemplo o combate das canoas, em que aparece a visão de São Sebastião, na onda de fumo levantada pela pólvora queimada, o que pôs em fuga os índios apavorados. O que ninguém pode contestar é que, a 16 de julho de 1565, vencendo todos os obstáculos da guerra, Estácio de Sá constituiu o patrimônio territorial da Cidade, concedendo sesmaria para seu termo, rocio e pastos de gados, “com uma légua e meia de testada, começando pela Casa de Pedra, ao longo da baía, até onde se acabar, e uma légua e meia pelo sertão, saindo pela costa do mar bravo e Gávea”.

Incluía, portanto, toda a Baía da Guanabara e adjacências. A 24 do mesmo mês, os moradores tomaram posse das terras, na presença do capitão-mor. E durante a cerimônia, o meirinho Antônio Martins meteu nas mãos do Procurador do Conselho, João Prosse, “terra, pedra, água, paus e ervas”, e com isso o mesmo João Prosse, continua o auto, “passeará e andará pela dita terra, assim ele, como os moradores e povoadores que presente foram”. A cerimônia, descrita com tantas minúcias, teve lugar fora da Vila Velha, na banda da Carioca, ou seja, mais ou menos na altura da embocadura do Rio Carioca, na Praia do Flamengo, onde estava edificada a Casa de Pedra.

O primeiro alcaide, nomeado por Mem de Sá, empossou-se a 3 de setembro, no mesmo baluarte descrito por Anchieta. É conhecido o termo da investidura: “Apresentando o alcaide-mor o seu provimento ao Capitão-mor Estado de Sá, estando presentes o Juiz Pedro Martins Namorado e o Alcaide-Pequeno Domingos Fernandes, pediu que o empossasse, segundo o que El-Rei mandara em suas ordenações; detendo-se o Governador com as mais pessoas à porta da Cidade e fortaleza, lhe disse: — Que cerrasse as portas — o que fez o alcaide-mor com as suas próprias mãos, bem como os dois postigos sobrepostos nela com suas aldravas de ferro; e ficando Estácio de Sá fora das portas e muros lhe perguntou o alcaide-mor, que estava dentro, se queria entrar e quem era ele. Ao que respondeu que queria entrar e que era o Capitão da Cidade de São Sebastião, em nome d’El-Rei Nosso Senhor, e imediatamente lhe foi aberta a porta, dizendo o alcaide-mor que o reconhecia como seu capitão em nome de Sua Alteza.”

ADVERTÊNCIA DE ANCHIETA

Mas a luta não havia terminado. Com todas as provisões que baixou e atos que praticou, mostrando que efetivamente exercia em plenitude o governo do primitivo arraial, feitoria ou povoado, que se chamou Vila Velha ou Cidade Velha, a posição de Estácio de Sá era insegura e perigosa.

Indo à Bahia, para receber as ordens sacras, Anchieta dá uma notícia precisa sobre o Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que clama por novos reforços. E adverte: “Se agora não se leva a cabo esta obra, e se abre mão dela, tarde ou nunca se tornará a cometer.” O que disse aos seus superiores naturalmente que repetiu a Mem de Sá, mas o Governa dor -Geral somente em novembro de 1566 (mais de um ano depois) consegue aprontar a nova Armada que se dirige ao Rio de Janeiro para consolidar a obra iniciada por Estácio de Sá e seus companheiros.

Essa Armada – armada de socorro, como ficou sendo conhecida — entrou na Guanabara a 18 de janeiro de 1567. Compunha-se de três galeões, dois navios de guerra e seis caravelas. Mem de Sá não dispensou o concurso de Anchieta. Além de Anchieta, o Governador-Geral trouxe quase todo o clero da Bahia, a começar pelo Bispo Dora Pedro Leitão, o padre visitador Inácio de Azevedo, que lá se encontrava, o provincial Luís da Grã e outros jesuítas, um deles, o padre Antônio Rodrigues, como alferes da Bandeira do Cristo. A Armada do socorro fundeou no porto improvisado junto ao Pão de Açúcar. E os soldados de Mem de Sá ali se juntaram ao contingente pioneiro das forças de Estácio.

Dois dias depois, travou-se a batalha de Uruçumirim (localizada no outeiro da Glória), principal reduto franco-tamoio, que assinalou, na fase final da luta, a primeira grande vitória das armas portuguesas.

Estácio de Sá saiu ferido com uma flechada que lhe atingiu o rosto. Morreu o Capitão de Mar e Guerra de Porto Seguro, Gaspar Barbosa. A 23, Mem de Sá ataca a Ilha Paranapuã (atual Ilha do Governador), desbaratando o inimigo. Um terceiro reduto franco-tamoio rendeu-se, após duro combate.

Quatro mil homens, de ambos os lados, tomaram parte na refrega, segundo os cálculos de Gilberto Ferrez[2].

CIDADE DEFENDIDA

Estácio de Sá morreu um mês depois, a 1º de fevereiro. Morreu na Vila Vella e ali mesmo foi sepultado na ermida da Confraria de São Sebastião, com as honras militares a que tinha direito, como fundador da cidade e herói de uma guerra, no dizer dos jesuítas, “cheia de prodígios e favores do céu”.

Mem de Sá, na sua qualidade de Governador-geral, ratificou todos os atos praticados pelo capitão mor, na sua bem sucedida missão de “correr esta costa do Brasil e povoar este Rio de Janeiro”. Ratificou as nomeações e doações. Confirmou e ampliou a área patrimonial da Cidade de São Sebastião. Os portugueses puderam então se instalar em lugar mais seguro, dentro da sesmaria delimitada por Estácio. Escolheram para tanto o morro do Castelo, que se afigurava ao Padre Simão de Vasconcelos “um sitio formidaloso a todos os inimigos marítimos”. Para lá transferiram a cidade, dispostos a impedir qualquer nova tentativa de ocupação por parte dos franceses ou revidar os ataques dos tamoios insubmissos, mesmo porque terão que enfrentar, muitas vozes ainda, luteranos e bárbaros.

O perigo francês continuava a existir. A esse respeito, não é nada tranquilo o primeiro período de governo de Salvador Correia de Sá (o Velho), a quem Mem de Sá passa o comando do Rio de Janeiro, quando do seu regresso à Bahia. O mesmo se dá no governo seguinte, do Cristóvão Barros, matador de índios, que participou da armada de socorro de 1567. Somente em 1575. Antônio Salema liquidará os remanescentes franceses, alojados em Cabo Frio.

Em 1582, no segundo período de Governo de Salvador Correia de Sá (o Velho), apareceram três naus francesas na Guanabara. Na ausência do Governador, que, com os homens válidos, se encontrava pelo sertão, guerreando os índios, é a sua esposa. Dona Inês de Sousa, quem, convocando as mulheres, organiza a resistência aos Invasores. As mulheres marcham para a praia, com chapéus de soldados e armas na mão. À noite acendem fogos, para simular que a cidade reagirá.

Graças a esse estratagema, renovado durante dez ou doze dias, os franceses acabam desistindo de desembarcar e as três naus põem-se ao largo. Mas esse episódio, verdadeiro ou não, vai por conta de frei Vicente do Salvador, que o relata, com graça de estilo, na sua História do Brasil.

NOTAS

[1] Bugra (feminino), ou bugre (masculino), eram denominações dada a indígenas por serem considerados não cristãos pelos europeus. A origem da palavra, no português brasileiro, vem do francês bougre que, de acordo com o Dicionário Houaiss, possui o primeiro registro no ano de 1172, significando “herético”.

[2] Gilberto Ferrez (1908-2000) foi um historiador brasileiro. Neto do fotógrafo Marc Ferrez, a sua obra concentra-se na história da iconografia brasileira, mas ele também desempenhou papel fundamental no tombamento e na restauração de bens culturais brasileiros, na qualidade de conselheiro do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.