UM TEXTO DE HÉLIO BICUDO DE 1985, QUE NÃO ESTÁ DESATUALIZADO…

FONTE – Retratos do Brasil (Da Monarquia ao Regime Militar), 1985, Editora Três / Editora Política.

AUTOR – Hélio Pereira Bicudo (Mogi das Cruzes, 5 de julho de 1922 — São Paulo, 31 de julho de 2018) foi um jurista e político brasileiro, militante de direitos humanos, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, turma de 1947.

Da Colônia ao Regime Militar, o Poder Judiciário brasileiro sempre sofreu modificações de acordo com as prioridades estabelecidas pelo poder dominante, deixando em segundo plano as suas necessidades de modernização efetiva. E este é, essencialmente, o fator determinante da crise secular da nossa Justiça.

Inacessível à imensa maioria da população, quase sempre tardia, a Justiça sofre hoje, mais do que nunca, o impacto arbitrário do poder. Durante a Monarquia, a estrutura do sistema judiciário brasileiro foi basicamente a herdada do período colonial. Em 1822, ano da independência do País, uma “Casa de Suplicação”, sediada no Rio de Janeiro, funcionava como um Tribunal Superior nacional. Apenas as Províncias da Bahia, Maranhão e Pernambuco tinham “relações”. Ou seja, tribunais de segunda instância, que julgavam as causas que, de alguma forma, não se resolviam pelos juízes inferiores ou juízes de paz, todos nomeados diretamente pelo poder central e escolhidos entre os “homens bons”.

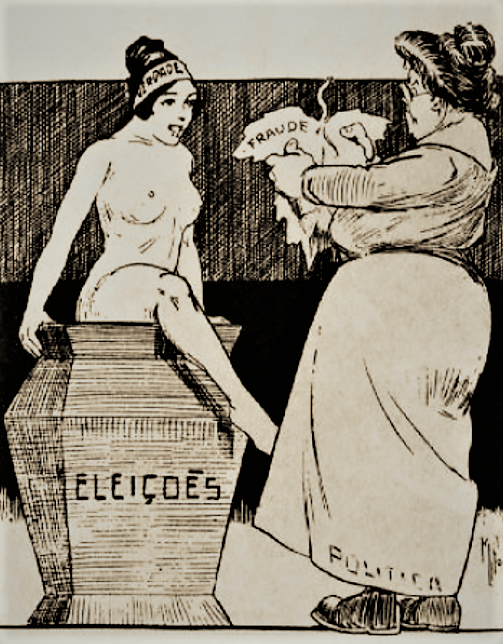

Após 1930, surgem a Justiça Eleitoral e a Trabalhista

A Constituição de 1824 modificou essa estrutura criando “relações” em quase todas as Províncias. No Rio, além de uma “relação”, criou-se também um Supremo Tribunal de Justiça. Ao Supremo Tribunal competia conceder ou negara revisão de sentenças, conhecer os delitos e erros que poderiam ser cometidos pelos juízes e “relações”, ou pelos empregados do corpo diplomático e presidentes da Província. E, também, decidir sobre a competência das “relações” provinciais.

Em 1822, também já existia a Justiça Militar. Mas não fazia parte do Poder Judiciário e julgava apenas os crimes cometidos nos quartéis. Com a proclamação da República, em 1889, o Judiciário ganhou prestígio e força muito superiores que à época do regime monárquico, O Supremo Tribunal Federal recebeu a atribuição de proferir a última palavra sobre a constitucionalidade das leis votadas pelo Congresso e dos atos do Executivo.

Concentrou ainda em suas mãos a defesa legal de todos os direitos, civis e políticos, do povo brasileiro. Os juízes de paz foram mantidos. Os Estados foram divididos em Comarcas, com juízes de primeira instância. Prevaleceu o princípio da autonomia dos Estados na estruturação do Judiciário, e os juízes nomeados pelos governadores passaram a ser escolhidos apenas entre os bacharéis em Direito.

A partir de 1930 foi instituído o concurso público para o preenchimento dos cargos jurídicos. Com a Constituição de 1934, os juízes e tribunais militares passaram a ser órgãos do Poder Judiciário, com a competência de julgar os militares nos delitos de natureza estritamente militar, ou civis nos casos de crimes contra a segurança externa do País ou contra instituições militares.

Outra grande transformação do Judiciário decorrente das mudanças políticas após a revolução de 1930, talvez a mais significativa, foi a da criação das Justiça Eleitoral e Trabalhista. Pela Constituição de 1946, o Poder Judiciário passou a ser exercido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal Federal de Recursos, por juízes e tribunais militares, por juízes e tribunais eleitorais e por juízes e tribunais de trabalho.

O golpe militar de 1964 trouxe substancial reforma na estrutura do Poder Judiciário. O Ato Institucional no 2, de 27 de outubro de 1965, suspendeu as garantias constitucionais ou legais de vitalicidade, inamovibilidade e estabilidade dos juízes, submetendo-os, desta forma, às pressões ditadas por interesses políticos. A Constituição de 1967 viria restabelecer tais garantias, mas por pouco tempo. As restrições voltaram, e ainda maiores, com o Ato Institucional no 5 (AI-5), de 13 de dezembro de 1968. O habeas-corpus foi suspenso nos casos de crimes políticos ou contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Além disso, o AI-5 excluiu de qualquer apreciação do Poder Judiciário todos os atos praticados de acordo com suas determinações.

Proposta de ex-ministro não resolveria o elitismo da Justiça

O Ato Institucional no 6, de 10 de fevereiro de 1969, ampliou a competência da Justiça Militar, fazendo-a abranger também os civis nos casos de crimes contra a segurança nacional ou instituições militares.

Em 1974, quando os ministros do Supremo Tribunal Federal clamaram por uma “reforma ampla e global” na Justiça brasileira, o presidente Ernesto Geisel respondeu atribuindo-lhes a tarefa de fazer um “diagnóstico das necessidades da Justiça”. Foi com este nome que chegou às mãos do presidente um extenso relatório com as propostas do Supremo.

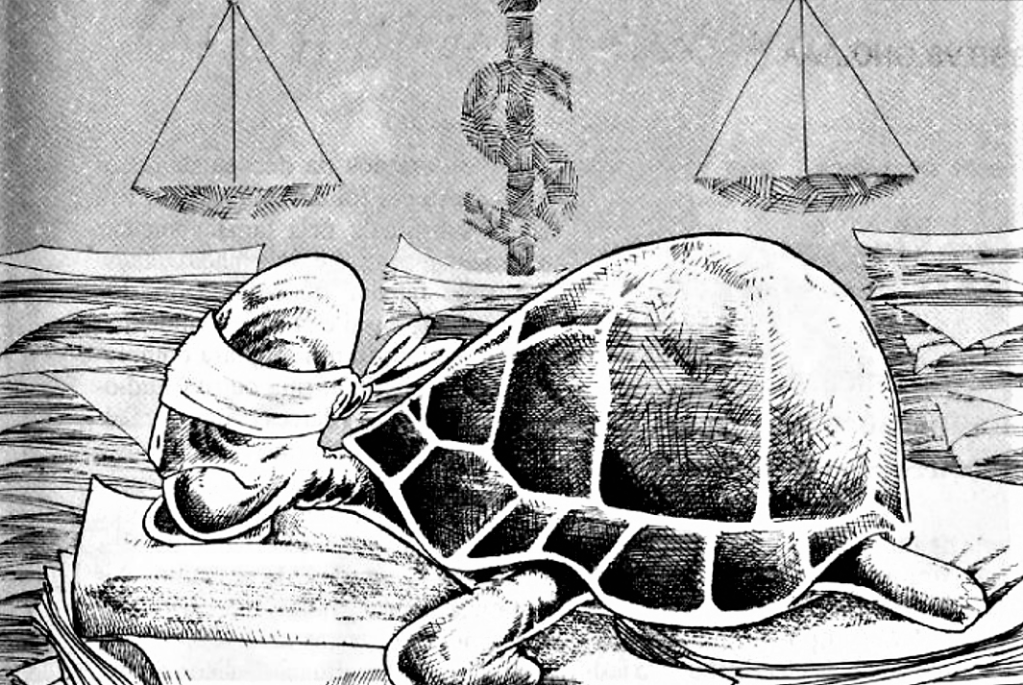

O conteúdo do documento, entretanto, ficou muito longe do que sugeria seu nome, O “diagnóstico” assinalou o óbvio: a Justiça brasileira é cara e morosa. E nada mais. Na verdade, as reformas necessárias para que a estrutura jurídica e judiciária do País permitam maior desenvoltura na distribuição da Justiça, tornando-a mais barata, rápida e eficiente, ainda estão por acontecer.

As reformas patrocinadas pelos governos do Regime Militar não passaram de pretextos para a recomposição das cúpulas do Poder Judiciário nacional, tornando-o mais centralizado, desfigurando um regime que, de federativo, só tem o nome.

A Lei Orgânica da Magistratura, que adveio com o “pacote de abril” de 1977, ou seja, uma série de medidas arbitrárias impostas pelo presidente Geisel depois de fechar o Congresso, destruiu a autonomia dos Judiciários estaduais, exacerbou a fiscalização de Brasília sobre juízes, agigantou os tribunais de segunda instância e complicou suas constituições.

Não trouxe nenhuma solução para o problema mais grave, o de estrangulamento da Justiça de primeira instância. Em outras palavras, manteve a Justiça longe do povo, inacessível, afogada num mar de processos de pequenas causas sem solução. Além disso, carente de recursos materiais e financeiros.

Diagnóstico do STF assinala o óbvio da Justiça brasileira

A crise é evidente na Justiça brasileira. Mas o desconhecimento das reais necessidades da população tem determinado falsas propostas de solução. O ex-ministro da Desburocratização, Hélio Beltrão, por exemplo, pouco antes de deixar o cargo, divulgou um anteprojeto em que propôs um juizado especial para pequenas causas civis, elaborado com a colaboração de magistrados. Em princípio, a proposta teve o objetivo de atender a gente humilde, a mais marginalizada que não dispõe de recursos para enfrentar a lentidão e o custo dos litígios. Esses juizados poderiam funcionar em horário noturno, as partes não precisariam de advogados para representá-las e as causas julgadas seriam aquelas que não excedessem um certo valor em dinheiro. Ora, o mecanismo proposto aceita a concepção de que a Justiça é um privilégio das classes mais ricas.

Ao limitar as causas a um certo limite, essa justiça mais ágil não irá alcançar determinados segmentos da sociedade, mas voltar-se, justamente, contra os de menor posse, criando departamentos estanques para a distribuição da Justiça. Não busca uma Justiça igual, mas insiste na desigualdade. Não resolveria o problema central da Justiça brasileira: o elitismo.

O prestígio da Justiça, cuja restauração é da maior importância numa democracia, só poderá ser atingido quando os juízes se aproximarem dos cidadãos, abandonando a redoma em que, hoje, se encontram fechados.

A estrutura atual do Judiciário não permite, sequer, a fixação do juiz na comunidade onde ele deve distribuir a Justiça. No interior do País, existem casos de juízes que são nomeados para uma Comarca e nem sequer chegam a assumir o cargo, sendo transferidos para outra, onde suas permanências podem não ultrapassar dias ou meses. Ora, de um juiz não se requer apenas uma rigorosa formação tecno jurídica. Para julgar bem, ele precisa participar e sentir a vida da sua comunidade.

Aviso

É proibida, sem a autorização do autor Rostand Medeiros, a publicação de material do blog tokdehistoria em mídia impressa (jornais, revistas, cartilhas, folhetos etc.) e por editoras para uso em livros. Blogs e mídias eletrônicas poderão repercutir material do blog tokdehistoria, contanto que não seja para fins lucrativos.