Nasceu Em Uma Família Rica e Foi Viver Como Fazendeiro na África – Foi Expulso de Suas Terras Após a Independência do Congo e Se Tornou um Mercenário – Participou de Vários Combates na África e Mostrou Muita Liderança e Coragem – Após o Fim da Luta Decidiu Morar no Brasil – Enganou os Militares da Ditadura Brasileira – Vivia em Paz com Sua Família em Rondonópolis, Mato Grosso – Foi Preso Pela Polícia Federal e Quase Foi Extraditado Para Bélgica

Rostand Medeiros – https://pt.wikipedia.org/wiki/Rostand_Medeiros

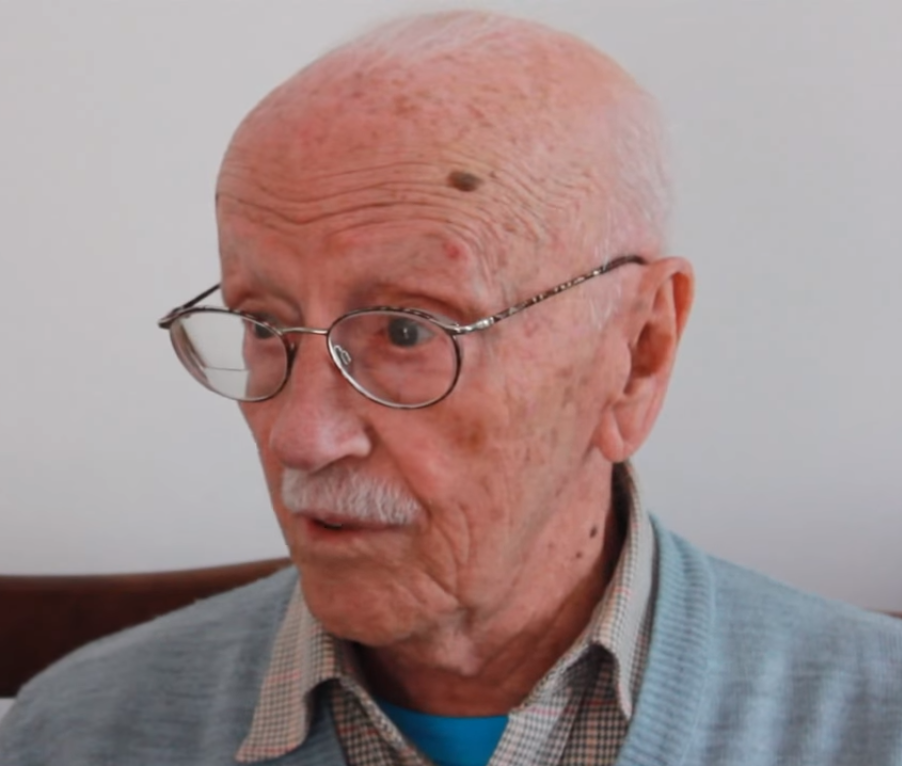

Jean Marie Joseph Antoine Thomas Schramme nasceu em 5 de março de 1929, na cidade belga de Bruges, um antigo burgo que ganhou o status de cidade no ano de 1128 e era conhecida na Idade Média por sua sofisticada indústria de linho. Os Schramme eram uma família de classe média alta e bem situada na sociedade local. Joseph Marie Pie Schramme, avô de Jean, foi um advogado de renome, que atuou durante algum tempo como vereador na cidade.

Durante a Primeira Guerra Mundial quase toda a Bélgica foi ocupada por tropas alemãs e Bruges sofreu muito com essa situação. Pie Schramme, diante da sua resistência ativa, foi preso e deportado para a Alemanha, onde passou por sérias privações e só voltou para casa no final da guerra.

Seu filho, Joseph Marie Camiel Schramme, serviu durante a Primeira Guerra na artilharia belga, onde foi agraciado com a medalha Croix du Feu. Após o conflito Joseph seguiu os caminhos do seu pai e se tornou um advogado de sucesso em Bruges, casou com Elza Dassonville e dessa união nasceram quatro filhos, sendo o caçula Jean Schramme. Este foi criado na mansão ancestral de sua família na Rue Haute, número 20, onde seus pais lhe transmitiram que os princípios da lei, da ordem e da justiça não eram meras palavras, mas “motivos para viver e morrer“.

Durante a Segunda Guerra Mundial o jovem Jean sobreviveu junto com a sua família o terrível período da ocupação nazista na Bélgica. Depois de estudar no Collège Saint-Louis, sem nenhuma vocação particular, Jean decidiu ir para o Congo Belga em 1947. Seu pai, presidente da Ordem dos Advogados da cidade, saudou essa reviravolta. Para a sua família francófona da região de Flandres Ocidental, foi uma revelação que o caçula de 18 anos deixasse uma Europa devastada pelo conflito e fosse viver no Continente Africano.

O ídolo do jovem Schramme era seu tio Joseph Muylle, que desde 1914 atuava como funcionário público na região congolesa de Katanga. Foi ele que transmitiu a Jean informações sobre a colônia e a “missão civilizadora” da Bélgica no Congo.

Na África o céu azul do Congo suplantou em seu coração o cinza da Bélgica. Consta que Jean Schramme prestou serviço militar na Force Publique, nas Bases de Kamina e Kitona, e depois trabalhou como aprendiz de fazendeiro na plantação de Joseph Dobbelaere, um comerciante de café e borracha que lhe mostrou os meandros da colônia belga. Como possuía uma forte veia empreendedora, aos 22 anos Schramme já tinha sua própria plantação de café na área perto de Bafwakwandji, ou Bafwasende, uma floresta selvagem e posto avançado da fronteira a cerca de 60 quilômetros a nordeste de Stanleyville, atual Kisangani, na parte oriental do Congo.

Segundo todas as informações apuradas, Schramme gostava profundamente da África, dos africanos e se autodenominava Un Africain Blanc, ou Africano Branco. Aos amigos Jean dizia que o Congo era “a sua pátria”, onde administrou sua propriedade sob um estilo de liderança autoritário, mas ao mesmo tempo paternalista, ao ponto dos seus trabalhadores africanos o chamarem de père (pai).

Schramme achava que entendia o Congo muito melhor do que os congoleses e acreditava que o país deveria permanecer uma colônia belga para sempre. Consta que ele odiava os évolués, ou evoluídos, os congoleses com educação ocidental, que para ele não eram congoleses de verdade. Seu congolês ideal eram os trabalhadores da sua fazenda. No ponto de vista de Schramme, ele e os outros colonos belgas deveriam fornecer o cuidado paternalista estrito, mas amoroso, que ele acreditava ser o que os congoleses precisavam.

Por mais de dez anos ele administrou a sua vasta propriedade, permanecendo solteiro e vivendo a típica vida de um colonialista europeu na África.

A Independência do Congo e a Secessão de Katanga

Na antiguidade a região ao longo do rio Congo foi ocupada por povos bantos da África Oriental e povos do rio Nilo, que ali fundaram os reinos de Luba, Lunda e do Congo, entre outros. Em 1878, o explorador britânico Henry Morton Stanley fundou entrepostos comerciais ao longo do rio Congo.

Na Conferência de Berlim de 1885, que dividiu a África entre as potências colonizadoras europeias, a região do Congo foi fatiada entre três países europeus – Bélgica, França e Portugal. Só que o rei Leopoldo II da Bélgica recebeu o território como uma possessão pessoal, uma imensa propriedade particular com área equivalente aos estados do Pará e da Bahia. O rei então colocou administradores brancos para tomar conta do seu super latifúndio, onde em poucos anos conseguiu amealhar uma fortuna com o marfim dos elefantes e a extração da borracha, utilizando para isso o trabalho forçado da população nativa.

A administração de Leopoldo II no Congo foi caracterizada por atrocidades e brutalidades sistemáticas, incluindo tortura, assassinato e amputação das mãos de homens, mulheres e crianças quando as cotas de produção de marfim e borracha não alcançavam as metas desejadas. Canalhamente esse soberano batizou a sua propriedade como Estado Livre do Congo.

Mas em 1908, depois que as brutalidades ali realizadas foram escancaradas na imprensa ocidental, o tal Estado Livre do Congo deixou de ser propriedade do rei e se tornou oficialmente uma colônia da Bélgica, com a administração sendo realizada por funcionários públicos. A região então passou a se chamar Congo Belga e um ano após essas mudanças, talvez abalado pela perda da sua imensa propriedade, Leopoldo II morreu aos 44 anos.

O controle do continente africano pelos europeus aconteceu até o final da Segunda Guerra Mundial, quando então boa parte dos países africanos conquistaram suas independências.

Em janeiro de 1959, tumultos eclodiram quando centenas de milhares de congoleses saíram às ruas para exigir a independência do país, o que levou o estado belga a concordar que o Congo se tornaria independente em 30 de junho de 1960. Grande parte dos quase cem mil belgas que ainda permaneciam na região preferiram abandonar o país às pressas, deixando seus pertences para trás. Mas outra parte dos brancos preferiu ficar em suas fazendas, sem aceitar a independência congolesa.

Prevendo a deflagração de conflitos, o empreendedor Jean Schramme começou a estocar armas e munições, enquanto prendia em seu carro placas de metal e uma metralhadora, para assim criar um veículo blindado improvisado.

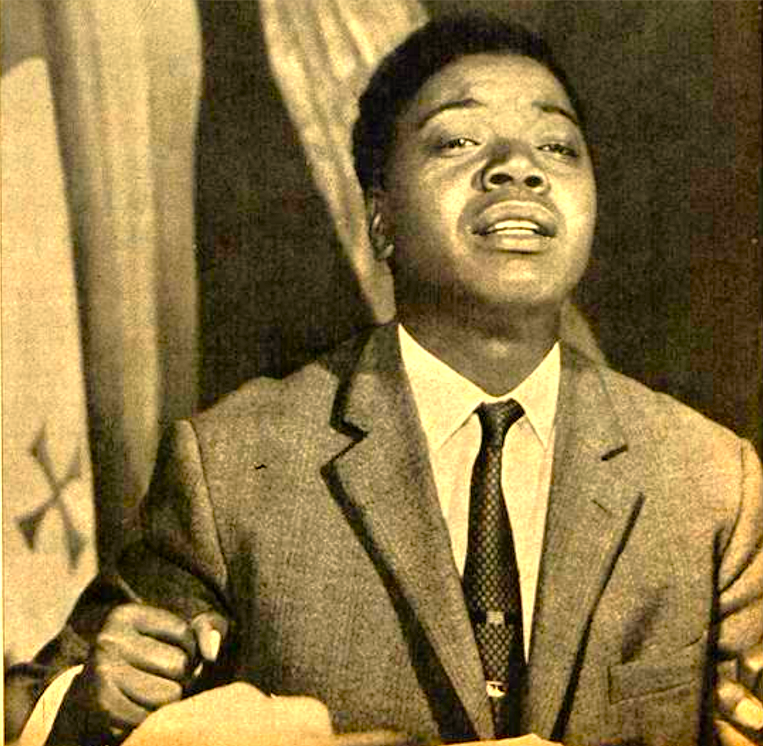

Na data combinada, o Congo Belga conquistou a independência, tornando- se a República Democrática do Congo. Joseph Kasa-Vubu foi empossado como presidente e Patrice Lumumba, que tinha o apoio dos comunistas da União Soviética, foi eleito primeiro-ministro. Pouco depois, o neófito exército congolês se amotinou contra seus oficiais belgas, que haviam sido colocados no comando devido à falta de oficiais nativos. Não demorou e começaram saques desenfreados por todo o país, com alguns congoleses atacaram seus antigos mestres brancos e vários foram mortos.

Com o Congo caindo no caos, Schramme forneceu uma guarda armada para mover os colonos belgas da sua região para a colônia britânica de Uganda. Ele afirmou que nessa época foi preso duas vezes e teria visto oito colonos brancos enforcados sem julgamento. O próprio Schramme teve sua fazenda invadida e queimada e assim fugiu para Uganda. Ali onde soube que Moise Tshombe, governador da área de Katanga, pretendia separar sua região da República Democrática do Congo.

Tshomb era um empresário e político anticomunista, que rompeu com o governo nacional e criou a província autônoma de Katanga em 11 de julho de 1960, onze dias depois da independência do Congo. Rica em minerais como diamantes, estanho e cobre, a independência de Katanga era intensamente desejada por grandes empresas exploradoras de minérios, como a poderosa Union Minière du Haut Katanga (UMHK). Tshomb então exigiu a ajuda militar e logística belga que, a pretexto de proteger seus cidadãos na região, enviou tropas para Katanga.

No entanto, o Estado de Katanga nunca seria reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e não demorou para que essa organização, através do seu Conselho de Segurança, respondesse ao apelo do primeiro-ministro congolês Lumumba e criasse a Operação das Nações Unidas no Congo (ONUC), que enviou 20.000 soldados da paz, provenientes de vários países, para tentar restaurar a ordem.

Mesmo com as forças da ONU substituindo gradualmente as tropas belgas, estas não intervieram diretamente para encerrar a secessão de Katanga. A partir de então, Lumumba voltou-se abertamente para os soviéticos, seguindo o exemplo de Fidel Castro em Cuba. Não demorou para Patrice Lumumba ser preso, levado para Katanga e cruelmente executado, com a cumplicidade dos governos belga e norte-americano.

Embora o novo Estado de Katanga mantivesse muitos quadros técnicos e conselheiros militares belgas, teve desde muito cedo de reforçar as suas forças militares recorrendo a mercenários, que ficariam conhecidos como Affreux, ou Horríveis.

Tshombe contratou os chamados “Soldados da Fortuna” principalmente na Europa, onde não faltavam ex-combatentes de muitos conflitos dispostos a ganhar algum dinheiro “fazendo guerras”. Sobre essa questão historiadores militares acreditam que esse único movimento de contratação é responsável por reviver a profissão de mercenário nos tempos modernos.

A Guerra dos Mercenários

Entre os contratados se destacaram alguns ex-oficiais superiores do exército francês, como Roger Trinquier e Roger Faulques, muito ligados à sua instituição de origem e que só agiam sob ordens secretas de Paris.

Mas logo outras grandes figuras surgiram: o irlandês Thomas Michael Hoare, que tinha o apelido de “Mad Mike Hoare” e o francês Bod Denard, ou Gilbert Bourgeaud. Schramme voltou rapidamente ao Congo e foi alistado como oficial de treinamento na Base de Kamina. Não podemos esquecer que esses mercenários também atendiam os interesses das mineradoras estrangeiras na região, mas no caso de Schramme ele sempre afirmou que o seu objetivo maior sempre foi se restabelecer como fazendeiro após ter abandonado sua propriedade.

Schramme estava no Groupe Mobile E, uma unidade de mercenários comandada por um escocês beberrão chamado Robert Chambers, que se autodenominava Louis Chamois e cujo francês era péssimo. Schramme não ficou impressionado com Chambers, a quem afirmou: “À primeira vista, pensei que estava lidando com um bêbado duplamente louco. Ele fingiu ser um oficial, mas não estava interessado em nada além de sua garrafa e seu revólver“. O Groupe Mobile E tinha uma terrível reputação de crueldade, ao ponto de um colono belga, Frans Heymans, reclamar em maio de 1961 das “brutalidades nas mãos de Chamois e seus homens“.

Schramme não era um soldado mercenário na acepção da palavra. Seus críticos afirmaram que ele era um indivíduo tímido e nervoso, um homem quase servil que desejava agradar aos outros. Entretanto, outras fontes apontam que rapidamente Schramme se tornou um dos principais conselheiros militares de Tshomb. Seus companheiros o admiravam pela sua calma, seus longos silêncios e sua inegável ascendência sobre os africanos, que ele liderava com firmeza, mas sem brutalidade. “É um homem gentil que sabe fazer-se obedecer”, diziam dele.

Durante o famoso Cerco de Jadotville, em setembro de 1961, no qual uma pequena companhia irlandesa de Capacetes azuis da ONU resistiu bravamente aos mercenários e soldados catangueses, Schramme serviu como oficial subalterno do comandante mercenário francês Robert Falques, um antigo coronel do exército e paraquedista da Legião Estrangeira.

Acredito que por essa época Schramme foi se destacando na luta e passou a ser conhecido como Jean “Black Jack” Schramme.

Não demorou e mais de duzentos mercenários da França, África do Sul, Alemanha Ocidental, Reino Unido, Irlanda, Espanha, Portugal e Angola chegaram à província de Katanga.

Os homens liderados por Mad Mike Hoare estavam no Commando 5, com a maioria vindo da África do Sul, complementados por outros elementos de origem anglo-saxã. Apesar da grande maioria desses combatentes ser abertamente racista, eles ganharam uma reputação muito boa em combate, sendo considerados um grupo de elite entre as unidades estrangeiras.

Havia também o Commando 6 sob as ordens de Bob Denard e o Commando 10 com Jean Schramme como líder. Esses dois últimos grupos possuía um grande número de combatentes negros em seus quadros. O belga passou a chamar a sua unidade como “Batalhão Leopardo” e se destacou ao liderar seus homens em batalha, particularmente na guerra móvel, onde se especializou na capacidade de resistir a forças muito superiores.

Mas não demorou e Schramme e muitos outros mercenários foram presos por soldados da força de paz da ONU e, depois de dois meses de cadeia, foi expulso para a Bélgica em 17 de setembro de 1961. Outros afirmam que um padre ajudou o belga a escapar.

Após passar várias semanas em seu país natal, seguiu para a colônia britânica da Rodésia do Sul, atual Zimbábue, onde comprou o livro Citações do Presidente Mao para conhecer seu inimigo, como ele se expressou.

Durante seu tempo na Rodésia do Sul, Schramme recrutou vários colonos brancos britânicos e sul-africanos para acompanhá-lo na luta por Katanga, onde voltou clandestinamente. Ele foi enviado para Kansimba, no norte de Katanga, para reunir novas forças e lá recrutou um grupo de jovens entre quinze e dezoito anos, membros das tribos locais, além de alguns outros antigos plantadores.

Em outubro de 1961 tomou a cidade de Kisamba dos congoleses, relatando orgulhosamente que, devido à sua disciplina superior, sua pequena unidade havia derrotado dois batalhões do Armée Nationale Congolaise. A princípio não foram dados maiores créditos as alegações de Schramme, mas o fato veio a ser comprovado e chamou bastante atenção dentro e fora do exército de Katanga.

Mas em 15 de janeiro de 1963 ocorreu a derrota final de Katanga e Schramme levou uma força de cerca de 400 gendarmes catangueses para a colônia portuguesa de Angola.

Não demoraria e ele retornaria ao Congo para novas lutas.

A Terrível e Cruel Rebelião Simba

No final de 1963, guerrilheiros chamados Simbas, ou “Leões”, se rebelaram no leste do Congo e receberam o apoio de soviéticos e cubanos. Eles foram inicialmente bem-sucedidos, tomando uma quantidade significativa de território e proclamando a cidade de Stanleyville a sua capital da “República Popular do Congo”, de orientação comunista.

Enquanto o governo congolês reclamava o território dos Simbas, o exército do Congo se desintegrou diante dos rebeldes, que muitas vezes conseguiram intimidar unidades bem equipadas do exército para que recuassem ou desertassem sem lutar. Na sequência os combativos Simbas recorreram a tomar como refém a pequena população branca na região. No final de julho de 1964, os insurgentes controlavam cerca de metade do Congo. Totalmente desmoralizados por repetidas derrotas, muitos soldados do exército congolês acreditavam que os rebeldes Simba haviam se tornado invencíveis graças a rituais mágicos realizados por xamãs insurgentes.

À medida que o movimento rebelde se espalhava, os atos de violência e terror aumentavam. Milhares de congoleses foram executados em expurgos sistemáticos pelos Simbas, incluindo funcionários do governo, líderes políticos de partidos de oposição, policiais provinciais e locais, professores de escolas e outros que acreditavam terem sido ocidentalizados. Muitas das execuções foram realizadas com extrema crueldade e apenas em Stanleyville foram assassinados cerca de 1.000 a 2.000 congoleses ocidentalizados.

O comandante do exército congolês, o general Joseph-Désiré Mobutu, persuadiu o presidente Joseph Kasa-Vubu a nomear Moise Tshombe como primeiro-ministro em 9 de julho de 1964. O novo líder então chamou de volta os mesmos mercenários que ele usou para lutar pela libertação de Katanga, para agora salvar o Congo. Schramme foi um dos mercenários que Tshombe recrutou.

Enquanto isso se desenrolava, os rebeldes começaram a fazer reféns da população branca local nas áreas sob seu controle. No final de outubro de 1964, quase 1.000 cidadãos europeus e americanos foram feitos reféns pelas forças rebeldes em Stanleyville. Em resposta, tropas da Bélgica e dos Estados Unidos lançaram uma ação militar, em parceria com o exército congolês e os grupos de mercenários.

Foi realizado em 24 de novembro um ataque aerotransportado, que recebeu o codinome Dragon Rouge e teve como alvo Stanleyville. Cinco aviões de transporte Hércules C-130 da Força Aérea dos Estados Unidos lançaram 350 pára-quedistas belgas do Régiment Para-Commandos no Aeroporto Simi-Simi, na periferia oeste de Stanleyville. Assim que os paraquedistas protegeram o campo de aviação e limparam a pista, eles seguiram para o Victoria Hotel, o principal da cidade, onde impediram que os rebeldes Simbas matassem um grupo de 60 reféns. Nos dois dias seguintes, mais de 1.800 americanos e europeus foram evacuados, bem como cerca de 400 congoleses.

Não foi por outra razão que na época as imagens de freiras e padres sendo libertados por mercenários correram o mundo, tornando esses “Soldados da Fortuna” heróis mundiais e ampliando fortemente a mística envolvendo esses combatentes. No entanto, os Simbas executaram 20.000 reféns congoleses e 392 ocidentais, incluindo 268 belgas, entre estes vários missionários.

Cerca de 500 mercenários, muitos do Commando 10 de Jean Schramme, participaram da retomada de Stanleyville, em meio a combates muito duros. Nesse período, a lenda de Schramme afirmou-se durante esse período e o próprio general Mobutu concedeu-lhe uma medalha chamada Ordre de la Bravoure e oficialmente o comissionou como coronel do exército congolês.

Se esse general, que um dia mudaria seu nome para Mobutu Sese Seko, soubesse o que Jean Schramme e seus homens iriam fazer tempos depois, teria enfiado a medalha e a patente pela goela abaixo do belga.

A Revolta dos “Soldados da Fortuna”

Em novembro de 1965, o general Mobutu tornou-se presidente do Congo e a partir de então a Bélgica passou a proteger seu regime contra rebeliões. Mobutu imediatamente começou a prender os ex-ministros do governo do Congo. Como ele não gostava dos mercenários brancos em seu país, dizem por conta de um comentário adverso sobre sua competência militar, de dezembro de 1966 a julho de 1967 o novo líder congolês reduziu o número de mercenários de 650 para 189.

O mercenário francês Bob Denard alertou a Schramme que Mobutu planejava dissolver a última das unidades mercenárias, o que deu o ímpeto a um plano de restauração de Moise Tshombe no poder. Esse plano foi batizado como “Kerille” e planejado para se iniciar em julho.

É dessa época que surge o maior problema na vida de Jean Schramme – O “Caso Quintin”. O heroísmo abstrato da luta, caro aos amantes da epopeia maniqueísta, não resiste, porém, a derrapagens individuais concretas. Porque Jean Schramme, durante esse período conturbado foi acusado de assassinato.

Seis semanas antes do início programado do Plano Kerille, um empresário da cidade belga de Tournai, chamado Mauríce Quintin, visitou Schramme em seu posto em uma localidade chamada Yumbi. Ele disse que havia sido enviado por Tshombe em Madrid, Espanha, onde estava exilado, com ordens para iniciar o ataque contra o governo e o exército congolês antes do previsto. Quintin indicou que a unidade de Schramme tomaria a cidade de Goma no início de junho, um mês antes do planejado. Schramme não confiava em Quintin, o vê como um agente provocador enviado pelo general Mobutu e afirmou que seu relato era “falso”. Daí houve uma violenta discussão no refeitório dos oficiais em Yumbi e Schramme dá um tiro no peito de Quintin com um rifle. Depois ordena que um de seus comandados, Rodrigues, ou Rodrigue Roger, ou ainda Roger Rodrigue (um barman mercenário), desse um golpe de misericórdia com sua pistola e jogasse o cadáver no rio Lowe, que era infestado de crocodilos. Tempos depois Schramme afirmaria que Quintin era um “espião” (Revista Soldier of Fortune, edição de agosto de 1985, págs. 74 a 77). Episódio trágico, talvez de pouco peso no meio dos abusos cometidos nos estertores da descolonização, mas que, embora ainda estivesse longe de o suspeitar, perseguirá Schramme até ao fim da sua vida.

Em 30 de junho de 1967, quando Moise Tshombe retornava para o Congo do seu exílio na Espanha, o seu avião foi sequestrado – provavelmente por agentes da CIA e do serviço secreto francês – e seguiu para Argel, capital da Argélia, onde foi preso. Em 29 de junho de 1969, quase dois anos depois de sua captura, ele morreu em sua cela em circunstâncias suspeitas.

Para Schramme, a prisão de Tshombe foi um sinal de que algo deveria ser feito.

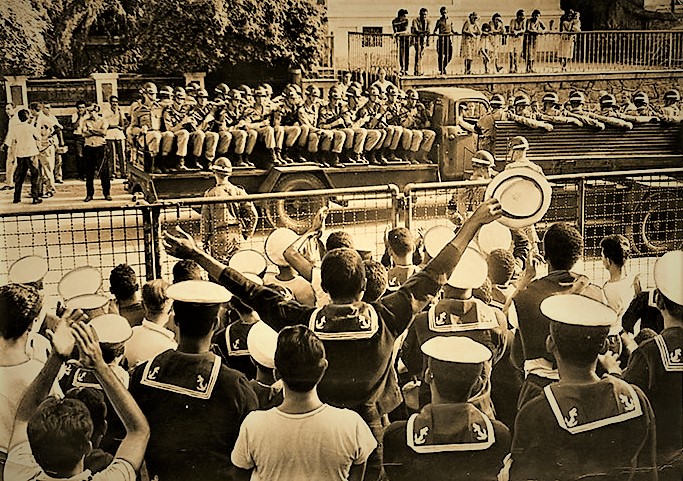

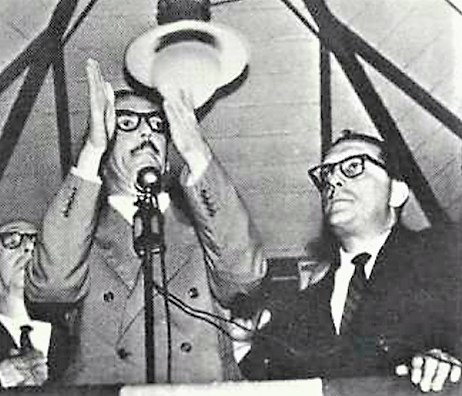

Na manhã de 3 de julho de 1967, o Commando 10 sob o comando de Schramme, junto com seus companheiros mercenários Bob Denard e Jerry Puren, lançaram ataques surpresa nas cidades de Stanleyville e Kindu.

Schramme liderou o ataque ao quartel do exército em Stanleyville, com uma força de onze mercenários brancos e cerca de 100 catangueses. O ataque matou centenas de soldados congoleses, levando os irados membros desse exército a executarem traiçoeiramente 31 mercenários que não estavam envolvidos na tentativa de golpe. O ataque que Schramme planejou foi descrito como “mal executado“, pois ele se comportou com excesso de confiança ao acreditar que sua pequena força seria suficiente para tomar Stanleyville. O certo é que os congoleses reagiram e, em uma semana, Schramme foi forçado a se retirar dessa cidade.

Os mercenários então planejaram se mudar para o sul e se unir aos exilados de Katanga que estavam em Angola. Essas ações ficaram conhecidas como A Revolta dos Mercenários. Jack Malloch, um piloto rodesiano e traficante de armas, apoiou as forças de Schramme com voos transportando mantimentos, armas e munições.

Em 10 de agosto, suas tropas conquistaram a cidade fronteiriça de Bukavu e cresceram consideravelmente em número. Essa cidade era uma espécie de “Hollywood africana”, localizada à beira de um lago infinitamente azul. Casas suntuosas, cercadas por parques de estilo francês, serviram de acampamento para mercenários brancos e gendarmes catangueses. Caves cheias de vinhos, champanhe e uísque, armazéns cheios de provisões, quatro bancos com cofres bem cheios suprem as necessidades da mordomia. Talvez por isso Schramme conseguiu segurar Bukavu por sete semanas e derrotou todas as tropas do exército congolês enviadas para retomar a cidade.

Os militares congoleses sofreram com a falta de artilharia eficaz e estavam frustrados e desmotivados com suas perdas contínuas. Algumas das missões executadas por sua força aérea foram tão ineficazes, que acabaram atacando seus próprios homens em vez dos de Schramme. A escassez de munição foi um grande problema para o exército congolês, mas as forças de Schramme sofriam com uma escassez ainda maior de munição, pois o esperado apoio do exterior não chegou.

Schramme então pediu que o presidente Mobutu entrasse em negociações com ele e exigiu que o regime democrático fosse restabelecido com Tshombe como parte do novo gabinete. Mobutu obviamente recusou, afirmando que não se sentaria e falaria com os “assassinos brancos“. Schramme, em troca, zombou e disse que “mostramos que o Exército Nacional Congolês é incapaz de nos derrotar” e ameaçou marchar sobre Kinshasa, a capital do Congo.

Por mais admirável que fosse a posição de Schramme em Bukavu, ele não poderia resistir indefinidamente. Bob Denard, agora em Angola, reuniu uma força e tentou invadir o Congo para ajudar seus companheiros mercenários de armas, apenas para ser repelido por ataques aéreos. Mobutu então reuniu mais de 15.000 militares para eventualmente dominar o belga e o seu “Batalhão Leopardo”. Finalmente, em 5 de novembro de 1967, o exército congolês conseguiu derrotar Schramme, cujas tropas sobreviventes, 129 mercenários e 2.500 catangueses, atravessam a fronteira de Ruanda.

A Ditadura Militar Brasileira de Olho no Mercenário Belga

Schramme finalmente trocou a África pela Europa em 1968, foi quando escreveu um livro sobre suas experiências no Congo — Le Bataillon Leopard — e manteve-se compreensivelmente quieto. Mas logo foi preso na Bélgica pelo assassinato de Mauríce Quintin. Ele defendeu suas ações como as de uma conduta normal nas circunstâncias da guerra, citando que “Era meu dever impedi-lo de colocar seu plano em ação, então atirei nele e ordenei acabar com ele e despejar seu corpo no rio Lowa”.

Anos depois ele comentou que a Bélgica o libertou após 44 dias de confinamento, devolveu o seu passaporte e o dossiê judicial onde constava seu caso foi classificado como ultra secreto. Com autorização do governo, Schramme deixou a Bélgica. Outras fontes informam que enquanto estava sob fiança e ainda aguardando sua sentença, Schramme decidiu sair do país em 1969. Já o governo belga, através do Ministério de Assuntos Exteriores, comunicou que ele havia deixado o país e “provavelmente estaria tentando voltar à África”.

Os belgas sabiam da capacidade de liderança de Schramme, seu poder de arregimentar homens, sua larga experiência em combate e disposição para luta. Para os belgas certamente seria uma baita fonte de dor de cabeça se Schramme abrisse uma nova frente de combate no Congo, que iria gerar problemas aos escorchantes e corruptos negócios com mineração que esses europeus mantinham na sua antiga colônia.

De toda maneira, ao sair do seu país natal, Schramme decidiu ir para Portugal, mas antes esteve em Madri, Espanha, onde deu uma entrevista à agência espanhola EFE e comentou sobre o seu futuro. Schramme se defendeu das acusações de assassinato de Quintin, afirmou que “não queria mais voltar a África” e informou que desejava “montar uma granja e viver no Brasil”. Não demorou e essa mesma entrevista foi reproduzida no jornal carioca O Globo (28/07/1969).

Só que um mês antes dessa publicação, os órgãos de informações e segurança da Ditadura Militar no Brasil já tinham ligado todas as antenas e abriram todos os olhos sobre a figura de Jean Schramme, conforme se pode ver no documento abaixo, produzido em 24 de junho de 1969 pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, com informações repassadas pelo governo belga, que solicitaram às autoridades brasileiras informar se o antigo mercenário havia entrado no nosso país. Os militares daqui prontamente buscaram atender o pedido dos europeus.

Em um documento emitido em 27 de junho pela Quarta Zona Aérea da Força Aérea Brasileira (FAB), Schramme era enquadrado como um tendo uma pretensa periculosidade para “Subversão” e “Sabotagem/terrorismo”, além de haver um apontamento para “Assuntos especiais”, que em canto nenhum encontrei uma explicação sobre o que seria isso. O certo é que esse documento foi transferido para todas as unidades subordinadas à Quarta Zona Aérea e cópias foram enviadas ao Exército, Marinha e ao Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) de São Paulo. No mesmo dia foi emitido pela Primeira Zona Aérea da FAB um documento considerado “Confidencial”, onde caso fosse confirmado a presença de Schramme no Brasil, as autoridades deveriam “prendê-lo incomunicável”.

Realmente as forças de segurança brasileiras estavam com muita vontade de colocar as mãos no belga. Mas qual o interesse do nosso governo em Schramme?

Fica difícil pensar que os milicos e os burocratas do governo brasileiro imaginavam que esse calejado combatente iria negociar seus “serviços profissionais” com os militantes de esquerda que buscavam “lutar contra o Regime Militar” através da luta armada e implantar a “Ditadura do Proletariado”.

Acredito que o governo brasileiro buscava prender Schramme para utilizá-lo como peça de propaganda e mostrar ao mundo que eles tinham feito “algo de bom” ao capturar o “malvado mercenário que tanto fez sofrer os congoleses e matou um compatriota”. Era o tipo de notícia que na Europa faria um ótimo contraponto às várias manchetes de torturas e desaparecimentos dos opositores do brutal regime militar brasileiro.

Só que essa estratégia, se é que ela existiu, não funcionou, pois o antigo mercenário sumiu. Eu não sei como, mas no período mais terrível da Ditadura Militar, o belga Jean Schramme conseguiu entrar no Brasil e desaparecer das vistas dos agentes consulares do seu país e dos “secretas” da FAB, do Exército, da Marinha e da Polícia Federal.

Viver em Paz

Ninguém acreditou em Schramme, mas desde o começo ele falou a verdade – Não queria voltar à África, queria viver no Brasil e montar uma granja – E assim ele fez!

Segundo documentos existentes no Ministério da Justiça, Jean Schramme foi para a cidade de Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, a 212 km da capital Cuiabá. No começo da década de 1970, cerca de 63.000 pessoas moravam em Rondonópolis, que cada vez mais se consolidava como uma das principais fronteiras agrícolas do Brasil, onde não faltava espaço para quem desejasse trabalhar e desenvolver algum negócio nessa área.

Consta que Schramme trabalhou como técnico em agronomia em uma fazenda chamada Três Irmãos, localizada no Km 30 da rodovia que liga Rondonópolis a Campo Grande e cujos proprietários eram conhecidos como “Irmãos Araújo”. Havia também a informação que o belga era proprietário da “Imobiliária Rondonópolis”, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa e possuía em sociedade uma propriedade rural denominada “São Paulo”, no município de Itiquira, próximo a Rondonópolis, onde trabalhava com o cultivo de arroz e criava gado. Segundo jornais de Cuiabá (Jornal do Dia, 24/10/1984, pág. 8 e 25/10/1984, pág. 3), Schramme e foi um dos sócios fundadores da Associação dos Produtores Rurais do Sul de Mato Grosso (APRUSMAT). Descobri que o antigo combatente havia adquirido no Loteamento Chácara Beira Rio, na rua Quatro, uma chácara a qual deu o nome de “Repouso do Leopardo”. Comentaram também que “se não fosse pelo seu sotaque” ninguém pensaria que aquele morador de Rondonópolis era belga e ele “nunca ocultou sua condição de ex-oficial”.

Outra notícia interessante era que Schramme havia começado um relacionamento com uma jovem mato-grossense da cidade de Tesouro, que tinha 18 anos em 1974, se chamava Edith da Silva Pinheiro e dessa união nasceram três filhos. Edith era filha de Abner Araújo, um dos donos da propriedade Três Irmãos.

Trabalhando no que gostava, tendo uma companheira, filhos, vivendo em uma terra produtiva, boa e acima de tudo em paz, Jean Schramme talvez tenha pensado que o mundo e o Sistema teriam esquecido dele. Mas o Sistema, seja lá onde e como atua, jamais esquece de alguém que abalou as suas estruturas e lhe gerou problemas. Em finais de 1974, ou no ano seguinte, o Sistema voltou a focar em Jean Schramme.

A coisa toda aparentemente começou com uma plantação de arroz que o belga implantou na cidade de Pedro Juan Caballero, no vizinho Paraguai, que fazia fronteira com o Mato Grosso antes da divisão territorial de 1977. Em uma ocasião, Schramme foi à embaixada do seu país em Asunción, capital paraguaia, para regularizar seu passaporte. Se saiu de lá com o passaporte novo eu não sei, mas documentos do Ministério da Justiça mostram que o nosso Ministério das Relações Exteriores recebeu dos belgas a informação que o antigo mercenário continuava por aqui.

Para o Reino da Bélgica, ao menos naquele momento, seu famoso súdito não estava lhe causando problemas e nem eles nada pediram aos brasileiros. Mas para o governo brasileiro a informação era importante, pois a situação diplomática na África era especial.

Nessa época, a presença de um antigo mercenário europeu que lutou no Congo e enfrentou o ditador Mobutu poderia ser um gerador de problemas. Em termos de política externa o governo do general Ernesto Geisel, que governou o Brasil de 1974 a 1979, procurou ampliar a presença do nosso país na África através do trabalho do Ministro das relações Exteriores Antônio Francisco Azeredo da Silveira Geisel, que desenvolveu com sucesso uma orientação denominada “Pragmatismo responsável“. O governo brasileiro mostrou então uma postura favorável em relação à descolonização na África, onde reconheceu a independência de Guiné-Bissau, de Angola e de Moçambique, além de apoiar o ingresso dessas ex-colônias portuguesas na ONU e abrir embaixadas em várias ex-colônias europeias na África.

Certamente os barnabés do Ministério das Relações Exteriores pensaram que não ficava muito bem que os países africanos soubessem que o mítico Jean “Black Jack” Schramme vivia tranquilamente no interior do Brasil. O problema para esses funcionários públicos era que o belga havia casado com uma brasileira, tinha três filhos para sustentar, negócios legais no país, não havia praticado nenhum crime em nosso território e, diante dessas situações, a lei impedia sua deportação. Mesmo assim, conforme é possível ver no memorando abaixo, o pessoal do Ministério das Relações Exteriores queria mesmo era ver Schramme bem longe do Brasil.

O Sistema Não Esquece

O tempo foi passando e Schramme continuou no Brasil. Mas, como escrevi anteriormente, o tal do Sistema não esquece jamais e mais uma vez ele veio atrás de Jean Schramme.

No ano de 1984 o Brasil se encaminha para a normalidade democrática, mas em uma quarta-feira, 17 de outubro de 1984, um grupo de policiais invadiu a casa de Schramme e o levou preso para a sede do Departamento da Polícia Federal, em Brasília. Notícias da época informaram que a prisão foi tão abrupta, que o belga nem pode “se preparar para acompanhar os agentes”.

A princípio os jornais noticiaram que o ditador Mobutu Sese Seko, que por essa época tinha mudado o nome do seu país para Zaire, era quem estava pedindo a extradição de Schramme. Mas os federais explicaram que estavam cumprindo determinações de Ibrahim Abi-Ackel, então Ministro da Justiça, e a bronca tinha relação com o “Caso Quintin”, onde seu país natal pedia sua extradição para realização de um julgamento.

Somente quase dois meses depois, em 12 de dezembro, Jean Schramme foi interrogado pelo Ministro Aldir Guimarães Passarinho, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre a sua situação. Segundo o Jornal do Brasil (1° Caderno, pág. 12, 13/12/1984), Schramme confessou abertamente que matou Quintin, mas disse que o fato se deu para “evitar riscos” para si e sua tropa. Com base no seu depoimento o Procurador-Geral da República Inocêncio Mártires Coelho, iria dar um parecer sobre a permanência, ou não, do belga no Brasil. Então o Ministro Aldir Passarinho realizaria uma análise sobre o caso. Mas veio o recesso de fim de ano do STF e o caso do belga ficou para ser finalizado em fevereiro de 1985. Enquanto isso, o antigo mercenário iria aguardar a decisão em uma cela do Departamento da Polícia Federal.

Desde que ficou preso em Brasília, Schramme recusou pedidos para falar com a Associated Press (AP) e a United Press International (UPI), mas deu uma entrevista para a revista americana Soldier of Fortune, ou SOF. Fundada em 1975 por um antigo boina verde que serviu na Guerra do Vietnã, essa revista alcançou muito sucesso editorial como um informativo dedicado a reportagens sobre conflitos em todo o mundo e sobre para trabalhos mercenários, além de divulgação de materiais bélicos.

Fumando muito Schramme comentou ao jornalista muito sobre seu período no Congo e as crises ocorridas naquele país. Ao ser perguntado se odiava a Bélgica, ele disse “não”, mas acrescentou: “Eu odeio os ministros belgas que jogaram um repugnante papel duplo com o antigo Congo Belga. E eu odeio alguns belgas magistrados da corte que após todos esses longos anos ainda querem a minha cabeça…”

Schramme continuou afirmando que não fez nada errado em relação à morte de Mauríce Quintin – “O que eu fiz foi certo. E eu estava mesmo totalmente autorizado a fazê-lo. Mobutu havia me dado poderes absolutos. E eu estava, naquele momento em particular, oficialmente como um coronel ativo no regular Armée Nationale Congolaise.” E continuou – “Minha libertação da prisão na Bélgica e a devolução do meu passaporte era uma espécie de compromisso entre o Ministério Belga do Exterior e eu. Me foi dada permissão para sair do país depois que prometi manter minha boca fechada sobre os negócios do Congo. Muitas pessoas de alto escalão em Bruxelas sabiam muito bem quantos documentos incriminatórios eu tinha em minha posse sobre o papel secreto da Bélgica nas crises do Congo”.

No final da entrevista comentou “Sim, sinto muita falta da minha esposa e dos meus filhos. Mas não me arrependo”.

No dia 29 de maio de 1985 o Supremo Tribunal Federal negou por unanimidade a extradição de Jean Schramme. O Ministro Aldir Passarinho, relator do caso, sustentou a incompetência do governo belga para requerer a extradição, alegando que o delito foi praticado no Congo.

Schramme deixou sua cela no Departamento da Polícia Federal, depois de sete longos meses de cadeia, e voltou para sua esposa e filhos em Rondonópolis.

Enquanto o belga vivia tranquilo no Brasil, no dia 17 de abril de 1986 um tribunal na sua terra natal condenou-o à revelia a vinte anos de trabalhos forçados. Todos os pedidos de extradição foram recusados pelas autoridades brasileiras. Afinal, Schramme adquiriu dupla nacionalidade por meio de seu casamento com uma brasileira e o Brasil não extradita seus nacionais. Dois anos depois, em 14 de dezembro de 1988, Jean Schramme morreu de forma totalmente inesperada, aos 59 anos, em sua fazenda em Rondonópolis.

A última notícia que consegui sobre a vida do antigo mercenário em Rondonópolis foi que o vereador Orivaldo Alves Moreira, conhecido como Kaza Grande, propôs em 21 de março de 2023 a alteração da rua Quatro da Chácara Beira Rio para “Rua Coronel Jean Schramme”.