O BLOG TOK DE HISTÓRIA RESGATA PARA SEUS LEITORES UMA INTERESSANTE REPORTAGEM DE 1997, ONDE O ESCRITOR FREDERICO PERNAMBUCANO DE MELLO TROUXE MUITAS INFORMAÇÕES SOBRE A GUERRA DE CANUDOS, COM BASE EM EXTENSA UMA PESQUISA PARA UM LIVRO QUE FOI LANÇADO NAQUELE ANO.

Autor – Anco Márcio Tenório Vieira – Publicado orginalmente na Revista Suplemento Cultural, outubro/novembro de 1997, págs. 4 a 9.

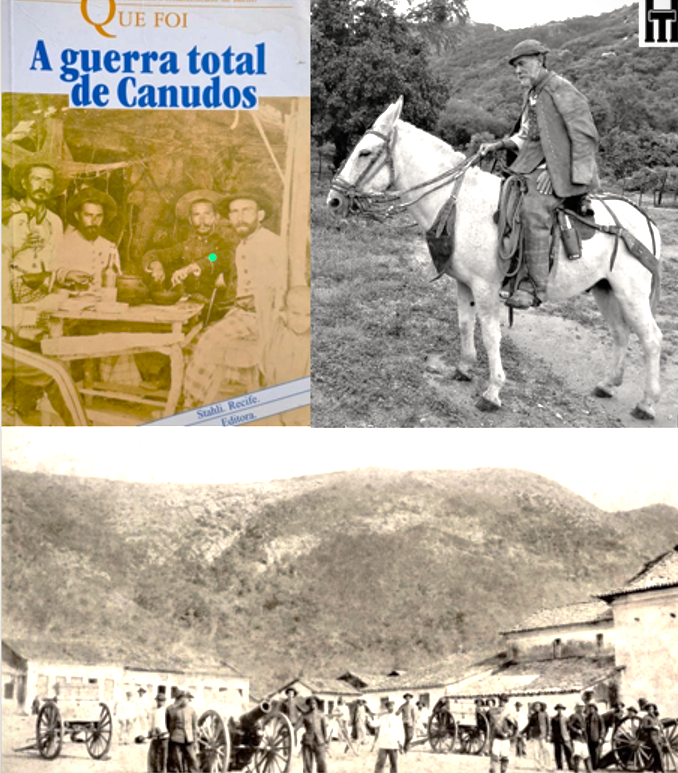

Sendo reconhecidamente o maior especialista brasileiro em cangaço, com uma obra que se tornou leitura obrigatória para todos os que se dedicam ao tema, o historiador Frederico Pernambucano de Mello publica, aos 50 anos de idade, o seu sexto livro: Que foi a Guerra Total de Canudos (Editora Stahli). Se há surpresa para os que o tinham somente como um pesquisador do banditismo no Nordeste, maior ela será ao constatar que este livro de 317 páginas não é apenas mais um, entre centenas, a tratar de Canudos. Nele, vamos encontrar uma revisão crítica das muitas verdades difundidas e aceitas ainda hoje sobre o que foi a Guerra de Canudos, bem como dados até então inexplorados pelos especialistas da área. Um deles, a participação, em campo de batalha, dos soldados do Norte e do Nordeste, em particular, os de Pernambuco. 0 livro, que chegará às livrarias até meados de novembro, também reabilita alguns personagens e textos que estavam esquecidos pelos pesquisadores: a figura de Tereza Jardelina de Alencar (única mulher a compartilhar r do círculo íntimo do Conselheiro); o lado humano e romântico do general comandante da 4“ expedição, Artur Oscar; a obra do general e ex-governador de Pernambuco, Dantas Barreto; o livro de cabeceira do Conselheiro: A missão abreviada, do padre José Manuel Gonçalves Couto (obra muito aludida, mas até hoje pouco analisada); entre tantos outros detalhes esquecidos nas dezenas de relatos, documentos, atas e ofícios produzidos durante a Guerra. Apesar dos inúmeros convites que vem recebendo para participar de eventos alusivos ao centenário de Canudos, no Brasil e no exterior — artigos para jornais, palestras em universidades, conferências para os vários comandos militares do Exército, seminário em Colônia (Alemanha) — Frederico Pernambucano nos concedeu esta entrevista, realizada na sua sala de trabalho, no antigo sobrado que pertenceu a Delmiro Gouveia — localizado no tradicional bairro de Apipucos, no Recife — hoje, sede do Instituto de Documentação, da Fundação Joaquim Nabuco, onde exerce o cargo de Superintendente. Em sua sala, rodeado de retratos, quadros (entre eles, um Vicente do Rêgo Monteiro), peças e documentos que nos remetem ao ciclo do cangaço nordestino, ele discorreu sobre o que foi a Guerra Total de Canudos.

Suplemento Cultural — Poucos temas da nossa história republicana foram tão estudados como o da Guerra de Canudos. São centenas de ensaios, artigos e livros que tentam explicar o que de fato teria motivado a mais sangrenta guerra civil brasileira. Ante tudo o que já foi dito e publicado sobre o assunto, por que o senhor, que é um especialista em cangaço, decidiu escrever também sobre este tema?

Frederico Pernambucano de Mello — Em primeiro lugar, porque para ser, ou pretender ser, especialista em cangaço é preciso ter uma grande a finidade com o quadro geral da história regional do Nordeste. E aí entra, como ponto de prioridade, a história das vastidões rurais do Nordeste, sobretudo a história da região sertaneja. O conflito de Canudos, na minha visão, se coloca como o episódio máximo desse grande abismo gerador de exotismo em nossa história, que é o do desenvolvimento paralelo de culturas, de sociedades, e de homens litorâneo e sertanejo. A sociedade no litoral se desenvolvendo de maneira lenta (porém, constante), pelo aporte de inovações, de dados novos que chegavam pelos navios, vindas da Europa, e a partir de um determinado momento, pelos Estados Unidos, enquanto que o Sertão, desde a metade do século XVII, quando se inicia propriamente a sua colonização, com homens que estavam indo do litoral, mais propriamente do Recife, outros contingentes que vinham da Bahia, da Casa da Torre, muito rapidamente entraram em decadência. No caso do Recife, o exército de desempregados que resultou da vitória sobre os holandeses, em 1654. E como nós sabemos, esse exército de desempregados foi recompensado pela Coroa Portuguesa.

Não com dinheiro, que ela não tinha, mas com datações de sesmarias, no Agreste e no Sertão (na Mata os engenhos já tinham sua titulação de propriedade). Esses homens penetram o Sertão juntamente com baianos e com paulistas, da Vila de São Paulo (que era, na época, miserável, e não dava riqueza nenhuma, a não ser a preação de índios), e se fixam no Piauí e nas zonas mais a Oeste do Estado da Paraíba. Esses três contingentes, caracterizando uma forma de colonização dura, cruenta e que muito cedo, repito, entra em decadência, fazendo com que os valores sertanejos, que eram os valores do quinhentismo e do seiscentismo da cultura portuguesa, ficassem mumificados ali e jazessem intocáveis até eu diria, metade do século atual. Isso na língua, nos costumes, na moral — inclusive sexual — na condução patriarcal da família, na religiosidade, em todos os aspectos que caracterizam a cultura. Canudos é, portanto, o paroxismo dessas fricções que surgem entre duas culturas que não se encontravam, que não se reconheciam. O traço mais saliente disso nos é dado pelo tenente-coronel Dantas Barreto que, durante à noite, em Canudos, no meio da sua tropa, ele, na barraca, ficava ouvindo a conversa dos soldados — não por intuito negativo, mas para saber o que a sua tropa pensava — e ouvia estarrecido um soldado dizer para o outro: “quando eu voltar ao Brasil, vou fazer isso ou aquilo”.

Tão estranhos eram a olhos litorâneos o homem do Sertão, com as suas barbas longas, sua roupa, hábitos e costumes originais, sua maneira de se conduzir. De passagem, lembro Kari Jaspers, no seu tratado de psiquiatria: “O estado de consciência do homem primitivo é alguma coisa inteiramente diversa da doença mental.” Nós não tínhamos, nos homens de Canudos, doença mental, mas um estado de consciência primitivo, mantido nas características primitivas da mumificação sertaneja. Fanatismo, banditismo, misticismo: todas essas peculiaridades do Nordeste que o fazem atraente para turistas, estudiosos, pesquisadores etc., e brotam dessa espécie de Fenda de Santo André, que é a dicotomia Litoral/Sertão.

Suplemento Cultural — Os Sertões, de Euclides da Cunha, tornou-se, ao longo dos últimos 95 anos, a obra de referência e a versão mais “balizada” sobre Canudos. A imagem que temos de Canudos é, de uma certa forma, a que foi fixada por Euclides da Cunha em sua obra. A nossa pergunta é: quais são, no seu entender, os principais equívocos cometidos por Euclides ao escrever sobre Canudos e que os seus contemporâneos (como Dantas Barreto, por exemplo) não cometeram, apesar de muitas dessas testemunhas oculares da Guerra terem tidos, nos últimos cem anos, suas obras relegadas?

Frederico Pernambucano de Mello — A impressão que eu sinto quando releio O5 Sertões (para minha felicidade eu tenho até uma primeira edição, de 1902, que Euclides não reconhecia muito como oficial, porque precisou corrigir lá uns advérbios, aperfeiçoamentos obsessivos de estilista que ele foi) é de quem, ao final, sai de uma peça de teatro, com muita grandeza, nobreza, profundidade, tragédia, que se assiste com a tentação de estar ajoelhado diante daquele drama.

Mas é evidente que as noções geográficas e físicas de Teodoro Sampaio, a ciência de Nina Rodrigues, os grandes inspiradores de Euclides no plano científico, especialmente os autores estrangeiros (que talvez ele não conhecesse tão bem para citá-los com a desenvoltura com que cita); toda essa ciência, realmente, está muito envelhecida. Ademais, Euclides ficou apenas cerca de dez dias no chamado teatro de operações. Ficou pouco tempo. Não se sentiu bem, não esteve à vontade, e a observação direta dele é pouca. Ele, então, teve que se valer de autores que já tinham produzido obra – especialmente Última expedição a Canudos, de Dantas Barreto – e comete erros, por conta disso, não só por não ter estado muito tempo no teatro de operações, mas por depender também de outros autores que estudaram o tema, e por ter fontes jornalísticas nem sempre confiáveis, vários deslizes ligados aos fatos da Guerra. Por conta dessas limitações na percepção — Afrânio Peixoto há muito já disse que Os Sertões não é o livro do que ficou nas vistas de Euclides, mas é o livro do impacto da Guerra na alma de Euclides, nas concepções que ele tinha — é um livro, de certo modo, personalíssimo, revelador do interior de Euclides. É o livro também da sua decepção com a República. Ele chega, no cenário dos combates, republicano, inflamado pela pregação jacobina, militarista, e sai de Canudos decepcionado com aquela perspectiva que se esboçava para uma nova ditadura militar no País. No entanto, o grande problema de Euclides foi a sua incapacidade de compreender a figura sertaneja do Conselheiro, de encadeá-lo num processo que vem desde quando começam as missões no Sertão, com capuchinhos, com oratorianos, com homens — no plano pessoal — de moral ilibada, que combatiam a igreja colonial brasileira (repleta de padres amancebados, funcionários públicos pagos pela Coroa, dentro da instituição do padroado real).

E à margem dessa igreja colonial, que era o oficialismo do tempo, surgem vocações de missionários, como o capuchinho frei Vitale da Frecarolo, na passagem do século XVIII para o século XIX, que morre jovem, em 1820. O frei é uma figura mística que fascina o Sertão, pregando o maravilhoso, aquilo que fazia com que o sertanejo deixasse de ver tudo o que havia de limitado à sua volta — uma natureza maninha, uma dificuldade material imensa — para se empolgar com as realidades. as visões bíblicas, as passagens perenais que o misticismo podia proporcionar. Esse homem, como o quê, é seguido, a partir de 1853, por uma espécie de segundo segmento, representado pelo padre oratoriano José Antônio Pereira Ibiapina, que junta ao misticismo de frei Vitale o obreirismo. Porém, o obreirismo dele talvez fosse até maior. Há registros de repreensões dadas pelo padre Ibiapina aos seus beatos, porque eles estavam julgando que a sua missão estava feita apenas na oração. Ele dizia: “não”. Tem que ser na obra, na intervenção sobre a natureza, na caridade, na ajuda material ao próximo e nas obras pias, lembremo-nos que Antônio Conselheiro bebe dessas fontes. Não só o maravilhoso de frei Vitale como do obreirismo do padre Ibiapina, e junta a tudo isso um terceiro segmento estrangeiro – muito divulgado no Brasil, através de uma obra terrível, cheirando a enxofre, que era o livro Missão abreviada, do padre, também oratoriano de Goa, na índia, Manuel José Gonçalves Couto, que poderia ser resumida numa frase: “o mundo está podre, mas tão podre que já não há salvação”.

Euclides da Cunha não compreende Antônio Conselheiro; criado, moldado nesse ambiente secular, e parte para interpretá-lo de maneira fácil, a partir de questões psiquiátricas. De uma psiquiatria, ã época, muito presunçosa — lembremos que é desse período que data Lombroso, Erico Ferri e outros proponentes de esquemas simplórios, reducionistas de interpretação da conduta humana. E ele, então, com Riva, Maudsley pretende esclarecer tanto os casos individuais de patologia mental, quanto os casos coletivos. Nisso, de fato o seu livro hoje não tem mais o que nos dizer. Foi minha preocupação, nesse meu novo estudo, mostrar o Conselheiro, antes de tudo, como sertanejo e, como tal, um homem situado no seu chão, no seu tempo, e em volta dele, desse tempo, os homens que no plano místico, como frei Vitale, padre Ibiapina e Manuel Gonçalves Couto, lideram o misticismo maravilhoso, o ombreirismo impenitente e as escatologias de tragédias que são dadas pela Missão Abreviada.

Suplemento Cultural — Seguindo ainda essa trilha da religiosidade, gostaria que o senhor nos dissesse o que aqueles vinte e cinco m il sertanejos encontraram na figura do Conselheiro que os levaram a abandonar tudo e segui-lo, e também como se manifestava a autoridade religiosa do Conselheiro no dia-a-dia do Arraial?

Frederico Pernambucano de Mello — Antônio Conselheiro, cearense de Quixeramobim, pardo, bastardo, mas nascido numa família aguerrida, que era a família Maciel (em luta permanente contra a família Araújo), nasce com essas duas grandes desvantagens sociais. Ele é um homem que sai colecionando derrotas na sua vida, mas se recupera, para a produção de um conjunto de obras úteis para a sociedade em que vivia, através da pregação religiosa de frei Vitale, já morto, do testemunho vivo, ao seu tempo, do padre Ibiapina, parecendo até que o acesso a Missão abreviada só vem no momento seguinte — porque houve uma fase nele que era francamente de auxílio ao povo, à terra, sobretudo aos menos favorecidos. Curiosamente o Conselheiro nunca se disse um Deus. Pelo contrário, ele mandava que se levantasse da sua presença quem se ajoelhava e tentava beijar-lhe os pés ou as mãos, dizendo claramente: levante-se. Deus é outra pessoa. E quando perguntavam quem ele era, ele dizia: eu sou apenas um peregrino em busca dos mal-aventurados. Ele era um homem de definições absolutamente claras, ilibado nos seus costumes, pobre, que não amealhava valores, o que entrava por um bolso saía pelo outro para os pobres. Essa característica se choca, na visão do sertanejo, com o que era visto na igreja colonial brasileira: o padre com família constituída, às vezes morando na casa principal do vilarejo, apresentando publicamente a mulher, os filhos, entregues à simonia mais desenvolta, dominando o processo político (lembremos que, à época, as eleições eram feitas nas igrejas).

Enfim, essa Igreja um tanto desmoralizada sofre um impacto com esses missionários que se apresentavam com a moral ilibada, desinteressados de valores e preocupados com o lado místico. É assim Conselheiro, e ninguém o incomoda enquanto assim foi; o peregrino que construía estradas — algumas das quais ainda existentes no Sertão -, capelas, igrejas, cemitérios, açudes, barreiros, inspirando a formação de ordens sacras. Só em 1892, quando ele se insurge, já no período republicano, contra a cobrança de impostos e, perseguido pela polícia e alvejado por alguns soldados da Bahia, foge com os seus seguidores para fundar o Arraial do Belo Monte de Canudos, que ficava arredado das zonas povoadas do Sertão, só então é que começa a se formar aceleradamente, alguém diria que até dentro de um processo de patologia social — não sei —, em quatro anos, o que viria a ser a segunda cidade da Bahia, a maior e a mais populosa depois de Salvador. Ela surge do nada, onde apenas existia um povoado de cinquenta choupanas em decadência, para a pujança de seis mil e quinhentos casebres, dos quais mil e seiscentas casas boas, com telhas e algumas até com piso de taco. Com uma economia pujante, feita à base de cultura de subsistência, onde estava presente o ofício da confecção do tecido, da rapadura, e da produção dos couros de bode e carneiro para exportação. Nesses quatro anos é que o Conselheiro se transforma num ímã social, porque ele cria um tipo de ajuntamento pio onde não era admitida a presença de delegado, promotor, juiz, prostitutas, bares abertos. alcoólatras.

Cria uma sociedade moralmente limpa, com um certo coletivismo dos meios de produção, afinado com o que ele tinha aprendido com a cultura indígena das tabas do Sertão. E mais: a capacidade que ele teve ao se tornar uma figura aguerrida em relação ao meio circundante, atraindo para si negros libertos de 1888, os decepcionados com a República, os caboclos do Sertão, os vários remanescentes de tribos indígenas – como os dos rodellas, kiriri, e várias outras que se associaram a ele no Arraial -, e ao manter o burgo de Canudos à margem da politicagem aldeã. Canudos é a soma desses fatores sociais e econômicos aos fatores físicos. Localizado num trecho do Vaza Barris, que era uma grande zona de drenagem das chuvas daquela zona sertaneja, com a possibilidade de se ter uma boa cultura de legumes, de cereais, Canudos era, como disseram várias testemunhas, uma vasta criação de boi, de bode, de cabra, etc. Todos esses fatores conspiraram para que o Conselheiro mostrasse o rumo de uma colonização diferente daquela que estava sendo levada a efeito pela Coroa, na fase Imperial, e pela República, nos anos mais recentes; um caminho novo de vida que, no entanto, paradoxalmente, era um caminho de passado, era um caminho de volta aos bons velhos tempos da vida arcaica, dos primórdios da colonização.

Suplemento Cultural — Há alguma relação entre a moral religiosa apregoada pelo Conselheiro, aceita sem nenhum questionamento pelos jagunços, e a forma como estes se comportavam frente ao inimigo? Lembro aqui, por exemplo, o fato (revelado em seu livro) dos jagunços só reagirem às investidas das tropas do Exército quando eram atacados.

Frederico Pernambucano de Mello — Canudos tem um período curto de vida. Evidente que nós estamos falando de um ajuntamento urbano que rapidamente cresce em complexidade. Muito cedo, uma liderança política baiana, sertaneja, como era o barão de Jeremoabo, começa a escrever artigos para a imprensa da Bahia, se queixar das lideranças políticas do Estado, de que não havia mais fazenda que pudesse ter a sua vida normal, uma vez que já não havia mais mão-de-obra, toda ela drenada pelo Conselheiro para o seu projeto de teocracia no Belo Monte. Era uma teocracia, efetivamente, o que havia no Belo Monte. Porém, nota-se claramente que o Conselheiro já não conseguia mais administrá-la. Primeiro, porque estava envelhecendo, achacado por doenças; segundo, porque já não era possível administrar sem delegar poderes, sem especializar tarefas e atribuí-las a pessoas de sua confiança. É quando se nota, que ele, fiel a uma velha tendência ainda dos tempos de peregrino (desde quando funda o Belo Monte que ele perde esse caráter de peregrino, ele fica sedentário, e ao optar por ser sedentário, assume uma postura de rei espanhol da antiguidade, aparecendo pouco ao seu povo, valorizando as suas aparições, que era sublinhada por foguetório imenso, emoções, desmaios, dobres de sinos etc.), se faz cercar das pessoas de sua confiança, os seus conterrâneos, os chamados cearenses.

Quando digo os chamados, é porque aí estavam os que nasceram no Ceará, como ele, mas também os tangidos, em geral, pela seca. Na época, para a imprensa do Centro-Sul, em particular a carioca, cearense era uma espécie de sinônimo de nordestino vítima da seca. Então ele cria, no seu projeto teocrático, uma estrutura de poder que repousava nos seus iguais, nos sofridos como ele, nos mal-aventurados como ele, e esses homens eram sempre os cearenses. Sempre ele tem um cearense como lugar-tenente. Cearense era a sua inspiração divina, o padre Ibiapina. Cearense foi a única mulher, Teresa Jardelina de Alencar, a mais bonita e a mais vaidosa do Arraial, conhecida como a “Pimpona” que – sustenta Dantas Barreto, tendo ouvido de jagunços lá em Canudos — privava não apenas do círculo íntimo do Conselheiro, mas também com quem o Conselheiro conversava, sofrendo dela alguma influência. E isso é estranho, principalmente quando sabemos que diante de qualquer mulher que aparecesse, a atitude do Conselheiro era sempre de permanecer de vistas baixas. Mas a autoridade do Conselheiro, em primeiro lugar, provinha da pureza da sua vida privada e da sua pregação, do desprendimento em face dos valores. Ele era um pregador insinuante, uma palavra persuasiva, um grande autor de catequese, um grande evangelizador, possuía todos os atributos que se espera de um místico para levar a sua pregação a um ponto de sucesso.

A sua autoridade era uma autoridade indiscutível, teocrática, absoluta, lembrando a dos aiatolás mais recentes no Irã, cujas ordens ninguém discutia. E ele teve ocasião de manifestar essa sua autoridade de maneira drástica. Vou dar apenas aqui um registro. Quando ele chega a Canudos, encontra lá uma família grande de pequenos comerciantes: os Mota Coelho. Mas ele trazia consigo um cearense de sua confiança, uma grande vocação de comerciante, que era Antônio Vilanova. Por convite do Conselheiro, Vilanova começa a bancar o comércio no Arraial do Belo Monte. Muito cedo se choca com as pretensões mercantis dos Mota Coelho. Conselheiro, que sabia que o seu projeto de poder dependia da sua rede de cearenses, manda lentamente exterminar a família Mota Coelho. Só não morrem os que fogem, um dos quais assenta praça na polícia da Bahia, e dá entrevista para os jornais explicando toda essa tragédia que se abatera sobre sua família. Então, era uma autoridade incontrastável, que preenchia todos os vazios, mas era uma autoridade que começava a se esgotar diante do volume que o Arraial estava tomando. Então, grande parte do poder já tinha resvalado para o célebre João Abade, que era uma espécie de Ministro da Guerra; para o seu primeiro general, o pernambucano Pajeú, natural da Baixa Verde, que foi o seu grande cabo-de-guerra; e as funções de Casa da Moeda e Juiz de Paz atribuídas ao citado Antônio Vilanova.

Não obstante, o seu poder ainda era tão grande que, apesar de alguns dos seus guerreiros terem pretendido adotar uma estratégia ofensiva, quando viram que o Exército estava tropeçando nas próprias pernas, nada disso foi feito. Não porque faltasse ao sertanejo a intuição militar de fazê-lo. Pelo contrário. Essa intuição militar sobrava no sertanejo. O próprio exército admite isso. Acontece que o Conselheiro era radical na pregação de que o papel militar deles era de defender o Belo Monte. Não fazia parte da estratégia do Conselheiro derrotar o Exército. Fazia parte defender o mundo sertanejo que ele compreendia de uma concepção litorânea que lhe era completamente estranha. E em Canudos, o que há de mais dramático é que os litorâneos, em nenhum momento, compreenderam os sertanejos, e os sertanejos não tinham como compreender os litorâneos.

Suplemento Cultural — Como se dava a organização militar dos jagunços — suas táticas de guerra, seus armamentos etc. — para que eles pudessem enfrentar o Exército e saírem vitoriosos em três das batalhas? Ainda dentro da pergunta, quais foram as principais falhas táticas cometidas pelas expedições militares?

Frederico Pernambucano de Mello — O conhecimento militar dos jagunços claramente não eram alguma coisa que exultasse de uma verdade revelada. Quando acontece a 1ª Expedição Militar, do tenente Pires Ferreira, os jagunços, que se chocam com essa expedição no povoado baiano de Uauá, perdem uma quantidade enorme de adeptos. É verdade que conseguem colocar a tropa do Exército para correr, mas enquanto os militares perdem cerca de dez homens, os jagunços perdem cerca de cem ou mais. Eles ainda não conheciam bem o sistema de combate. A partir da 2ª Expedição, de Febrônio de Brito, eles começam a receber, de permeio com a população, cangaceiros famosos que vinham de Pernambuco, da Bahia, e começam também a aprender alguma coisa observando os próprios militares. O que é preciso lembrar, ao contrário do que dizia Euclides da Cunha, é que a 1ª Expedição Militar, a de 1896, já era equipada a fuzis Mannlicher, modelo 1888, e não a Comblain, que era um fuzil mais antiquado e não era uma arma de repetição. Os jagunços começam a aproveitar essas armas e aprendem a fazer uso delas maravilhosamente. É curioso assinalar que, apesar, de desde a 2ª Expedição, os jagunços disporem de fuzis do Exército, eles não abandonam os seus bacamartes.

O bacamarte é uma arma que provocava um tiro fragmentário, com pregos, pelouros de chumbo, pequenas pedras de hematita, muito abundantes no local, enfim, que era usado muitas vezes para fazer uma varredura, ou manter uma posição. Os jagunços tinham uma consciência – que pode ser coisa arcaica, mas que na verdade é uma caraterística até de guerra moderna — de que o seu bacamarte tinha um uso militar. Eles combinam maravilhosamente o uso do bacamarte com o uso dos fuzis recolhidos do Exército. Atuavam numa ordem tática admirável. Com formação diluída, piquetes de 12 a 20 homens, manobrando em formação e desfazendo aquela formação rapidamente. Os que seriam comandantes de companhia, na linguagem militar, que eles chamavam de cabos de turma, usavam apitos para dar as vozes de comando. E nas distâncias maiores, em que o apito não era audível, eles usavam o bacamarte, com tiro de pólvora seca, para formar e desmanchar as linhas de atiradores, promover o ataque de flanco, promover a retaguarda, e fustigar, enfim, a tropa militar de todas as maneiras. Os remanescentes das 2ª e 3ª Expedições trouxeram para o litoral uma crônica sobre o modo de combater dos jagunços que era aterrorizadora, porque eles diziam o seguinte: nos comboios, os jagunços atiravam logo nos cavalos. Aí imobilizavam os comboios e, facilmente, não tinham mais pressa, a partir desse momento, de destruir os homens que seguiam juntos com aqueles comboios.

Chegavam ao requinte de retirar a farda dos soldados mortos, vestirem-se com essas fardas, penetrarem nas linhas do Exército, e disseminarem o pânico completo, atirando quase à queima roupa nos soldados que supunham estar sendo alvejados por seus próprios companheiros. Enfim, usavam de todas as velhacarias. Há um correspondente do Jornal do Brasil, na época, que diz: os jagunços se vestiam de folhas, traziam chocalhos ao pescoço, para mais insidiosamente penetrarem nas linhas dos soldados e poderem matá-los. E o que mais se vê da crônica militar é a consideração de que o jagunço era invisível. De fato, há aí um campo extraordinariamente rico. O jagunço, já em 1897 (sintonizado com uma virtude militar que só seria teorizada em termos finais, e colocada em prática, sistematicamente, em 1904, pelos japoneses, na Guerra Russo-Japonesa, mais especificamente na Campanha da Mandchuria), com a sua mescla azul desbotada e a sua túnica de algodãozinho, muitas vezes fiado nas rocas e nos fundos do próprio Arraial, ofereciam cores que, segundo os manuais militares, desaparecem da vista humana entre cento e cinquenta e duzentos e trinta metros. Enquanto isso, o nosso Exército, fazendo uso do azul ferrete, nas túnicas, e do vermelho escarlate, nas calças, se fazia visível ao jagunço em distâncias superiores aos setecentos e até compatíveis com os mil metros de afastamento do atirador.

O Exército de homens do Norte e do Nordeste, e também de sulistas, era, basicamente, de litorâneos, salvo pelo Batalhão de Polícia da Bahia, composto por barranqueiros do São Francisco, homens que Euclides considerava ajagunçados. Esses eram diferentes, eram, inclusive, eficientes na guerra contra os homens de Conselheiro. Mas os litorâneos, ao chegarem ao Sertão, não viam como se apropriar das riquezas sertanejas, que não são à flor da pele. Quem chega na caatinga pensa que vai morrer de fome em pouco tempo, mas o catingueiro sabe que tem por si o mel de abelha, que lhe permite o suprimento calórico fabuloso, as várias formas alimentares, inclusive de fauna e de flora, que a olhos especializados se oferecem com facilidade. O Exército não enxergava nada disso, não conseguia tirar daquela terra as riquezas necessárias, e padece de fome grave. Houve um grande descuido, da parte dos comandantes militares, em todas as expedições, quanto ao aprovisionamento de munição, aquilo que hoje se chama de logística. No entanto, é imperdoável a ausência dessa logística, porque ela já era muito antiga, como imperativa a qualquer força expedicionária que vá combater território inóspito. Mas no Exército Brasileiro dessa época prevalecia a ideia de que toda força expedicionária teria que se valer dos recursos locais, e assim era, mesmo quando se tivesse a certeza de que esses recursos locais eram inexistentes.

Outro problema do Exército era a excessiva liberdade que os chefes militares tinham de polemizar entre si. A Guerra de Canudos foi extremamente permeada por um número enorme de correspondentes de guerra dos jornais do Centro-Sul e da Bahia. Havia um deles, capitão honorário do Exército, José Benício, do Jornal do Commercio, do Rio de Janeiro, que era com uma pena numa mão e, com a outra, um mosquetão. Como historiador, eu só encontro a Guerra do Vietnã, recentemente, para comparar com o que foi a presença íntima da imprensa nas linhas de fogo, mandando informes de Canudos a cada instante. Havia linha telegráfica de Monte Santo transmitindo esses artigos para Queimadas, de Queimadas para Salvador, e de Salvador para o Rio de Janeiro, e os chefes militares ficavam, através dos seus artigos, polemizando pela imprensa. Um caso dramático foi o do chefe supremo da 4ª Expedição, o general Artur Oscar, que manda dizer à imprensa do Rio que o inimigo era, no mínimo, de quatro mil combatentes, e o coronel Carlos Teles, comandante da 4ª Brigada de Infantaria, que escreve para o mesmo jornal, em desmentido, e afirma que os jagunços não passavam de seiscentos homens. Isso causa um impacto enorme na imprensa. Eram dois chefes militares, um subordinado ao outro, mas que abrem polêmica pela imprensa no momento mesmo em que os combates se feriam. A outro caso, o do tenente Marcos Pradel de Azambuja que responde ao tenente-coronel José de Siqueira Menezes, desmentindo, até de maneira dura, um artigo que tinha sido mandado por este. Era o tempo do chamado bacharel soldado. A Escola Militar tinha um curriculum enciclopédico, onde se discutiam os temas da Revolução Francesa, e ninguém discutia a matéria técnica conexa à arte militar. Então, essa ausência de ensinamento de técnicas militares vem também dificultar a aplicação das ordens de comando no campo de batalha.

Suplemento Cultural — Existe um episódio em Canudos, praticamente desconhecido, que é o da participação dos soldados pernambucanos na Guerra de Canudos. Ressalta-se muito a participação dos gaúchos na 4’ Expedição, organizada pelo general Artur Oscar, mas se tem esquecido dos soldados nortistas e nordestinos. O senhor, de maneira pioneira, estuda essas participações. Comente um pouco a presença desses soldados no campo de batalha.

Frederico Pernambucano de Mello — Em cem anos de bibliografia sobre Canudos, o que se passou para o público foi a ideia de que, além de um conflito entre litoral e Sertão, teria havido, também, em Canudos, um conflito entre Norte e Sul. O Norte, termo genérico que englobava na época o Nordeste, representado pelos jagunços, e o Sul, representado pelo Exército. Então, eu pude verificar – e é um dos pontos de pioneirismo do estudo que estou apresentando – que as tropas que intervieram na fase mais penosa da Guerra, que é a fase inicial, a partir de 25 de junho, com os primeiros combates a 27 e 28 também de junho, são tropas do Norte e do Nordeste. Do Recife — que foi uma cidade particularmente lançada em todos os episódios da Guerra — parte, escolhido pelo presidente da República, o comandante supremo, o general Artur Oscar, para o teatro de operações, à frente de uma força expedicionária portentosa, tão logo corre a notícia, mais ou menos a 7 de março, da morte do coronel Moreira César (ele morrera a 3 de março, mas a notícia só chega à imprensa em tomo do dia 7).

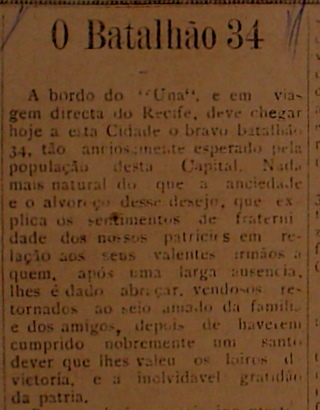

O general era um carioca, agauchado pelo longo período de permanência na fronteira Sul do Brasil, e um herói de verdes anos da Guerra do Paraguai. Mas esse homem morava no Recife com a sua esposa, dona Maria Helena, figura marcante em todos os passos da sua vida. Artur Oscar parte do Recife com o 14º Batalhão de Infantaria, que era de Pernambuco, e o 27º Batalhão de Infantaria, da Paraíba. Poucos dias depois, recebe o aporte do 34° Batalhão, do Rio Grande do Norte; do 35º, do Piauí; do 2º, do Ceará; do 5°, do Maranhão; e do 40°, do Pará. Em seguida, o 26°, de Sergipe, e o 33°, de Alagoas. Ao lado de três batalhões gaúchos, é essa tropa, inicialmente, quase que esmagadoramente predominante de nordestinos e nortistas, que intervém na Guerra. Por Recife passam quantidades imensas de tropas. A cidade se alegra, se engalana, se prepara para receber maravilhosamente, ao longo dos meses de março e abril, essas tropas que passavam, e se converte no que, um pouco naquela ideia que foi desenvolvida com a Segunda Guerra Mundial, em relação a Natal, no Rio Grande do Norte, em uma espécie de trampolim da vitória da Guerra. No dia 15 de março sai daqui o comandante supremo, no mesmo navio, com tropas do Norte e do Nordeste. O engano de se supor que o exército era, todo ele, de sulistas, é que, na fase final da Guerra, muitos meses depois de iniciada a ação, as tropas vão sendo substituídas pelas tropas frescas vindas do Sul, e acontece que, em um determinado momento, já a seis dias do final da Guerra, esses sulistas estavam em bom contingente. Alguns, até chegados recentemente. E ao chegarem, com eles segue o fotógrafo Flávio de Barros, contratado pelo ministro da guerra, marechal Carlos Machado Bittencourt, para fazer a cobertura dos lances finais da Guerra. Assim, a iconografia da Guerra remete o historiador apressado à crença de que o Exército era todo aquele contingente de homens de bombachas, tomando chimarrão, com chinelas à beduíno, quando, na verdade, o grande suporte da Guerra é de nordestinos e de nortistas.

Suplemento Cultural — Estou lembrando que no livro No calor da hora; a Guerra de Canudos nos jornais, de Walnice Nogueira Galvão (1977), a pesquisa para nos jornais da Bahia. A autora deixa sem levantamento, assim, tudo o que também se publicara nos outros periódicos do Norte e Nordeste. Eu pergunto se há algo de exclusivo que os jornais pernambucanos registraram e que passou desapercebido pelos outros jornais da época.

Frederico Pernambucano de Mello – Há uma riqueza muito grande nos jornais pernambucanos por uma circunstância afortunada. É bem verdade que tanto os jornais do Sul quanto os de Pernambuco reproduzem bastante matérias transcritas dos jornais da* Bahia. Eram feridos que desciam para Salvador e eram ouvidos pelos repórteres, ou eram ouvidos em Queimadas, na ponta da linha do trem, ou até mesmo em Monte Santo. Mas no Recife aconteceu uma coisa curiosa. Dada a união romântica, muito bonita, do general Artur Oscar com a sua esposa, dona Maria Helena, ele se permitia mandar telegramas quase diários para ela, relatando cada passo dos combates. Consequentemente, muito cedo a imprensa de Pernambuco descobre que era na casa do general que estava uma das melhores fontes de notícias frescas sobre o teatro de operações. E aí há uma verdadeira orgia de informações patrocinadas pela esposa do general.

Ela recebia os telegramas, lia e passava para a imprensa, e essa imprensa muito frequentemente vinha a público agradecer a generosidade de dona Maria Helena, “sem cujo concurso a nossa redação estaria completamente à mingua de notícias”. Então, o diferencial positivo da imprensa do Recife é de natureza romântica e doméstica, porque passa pelo amor do general pela sua esposa, e pela generosidade dessa esposa em alimentar de informações a imprensa da cidade a que ela tanto amava. Eu tive o cuidado, no livro, de colocar uma grande quantidade desses telegramas, que começam sempre de maneira muito bonita: “Monte Santo, data tal, Maria Helena, saudades”, e aí segue seu relato. Essa fonte alternativa, romântica, muito simpática, e muito insuspeitada de informações, não há em nenhum outro ponto do Brasil, era privativa do Recife. Para esta cidade ele volta ao final da Guerra, desdenhando de ser recebido no Rio de Janeiro pelo presidente da República, o que causou um grande frisson. Ele vem de Salvador para o Recife, onde recebe as mais retumbantes homenagens que um chefe militar possa um dia sonhar em receber.

SC — Morre no Recife?

Frederico Pernambucano de Mello — Não, morre no Rio, mas já anos depois. Ele vai morrer em 1903, seis anos depois da Guerra, já reformado e morando no Rio de Janeiro.

SC — No apêndice do seu livro temos verbetes biográficos dos homens da Guerra. Traçando a trajetória de vida desses que foram os artífices da Guerra — militares e civis — o senhor encontrou algum dado revelador, até então desconhecido?

Frederico Pernambucano de Mello — O livro tem um apêndice com três contribuições que eu reputo de importância para a compreensão da Guerra. O primeiro é o memorial deixado pelo frei João Evangelista de Monte Marciano, um italiano chegado ao Brasil, em 1872, que esteve no Arraial, em 1895, tentando, através da pregação religiosa, dissolver o Arraial, que já era considerado pela Igreja Católica como uma força contrária ao ultramontanismo de Roma, porque se formava ali uma Igreja popular. Por exemplo, uma instituição de igreja popular era a “beija das imagens”. Isso vinha do padre Ibiapina. Terminada a solenidade, o Conselheiro ia beijando imagem por imagem. A Igreja Católica, na sua ortodoxia, não reconhecia esse ato como fazendo parte da liturgia. Também o papel da República se voltando contra aquele irredentismo de Canudos. Tudo isso está no relatório do frei Monte Marciano. Ao lado disso, eu tive o cuidado de, em mais de dois anos de investigação, purificar a informação sobre as armas empregadas na Guerra. Isso parece irrelevante, mas na verdade tem um grande papel, porque a bibliografia centenária da Guerra nos remete a uma grande confusão. Ainda recentemente, instituições sérias têm publicado verdadeiros disparates nesse campo, apontando armas que jamais foram utilizadas ali, ou enaltecendo o papel de canhões, como as baterias Canet, que morreram virgens, porque chegaram em Monte Santo e de Monte Santo não foram levadas para o teatro de operação, e, no entanto, são apontadas como sendo as grandes armas de importância em Canudos. Então houve essa preocupação de purificar a informação militar sobre os petrechos bélicos, e chegar a um grau de confiança que parece bastante aceitável. Por fim, uma biografia das figuras envolvidas na Guerra. E aí há revelações bem curiosas. Uma delas é a figura de Teresa Jardelina de Alencar de quem já falamos anteriormente. Foi possível também verificar, nesse cotejo das figuras da Guerra, que um nome avultava em meio a todos os demais: o do então tenente-coronel Dantas Barreto.

Pernambucano de Bom Conselho, herói da Guerra do Paraguai, para onde segue com 15 anos de idade, volta como alferes por bravura, e que na Guerra de Canudos, onde chega, a 25 de junho, comandando o 25° Batalhão de Infantaria, vindo do Rio Grande do Sul, em pouco tempo é elevado ao comando da 3° Brigada de Infantaria. É o idealizador do entrincheiramento mais importante, que teve o nome de Linha Negra, e fica por ser o expugnador da Igreja Nova, que era o baluarte máximo dos jagunços. Esse homem fica do primeiro ao último dia da Guerra, o que é uma raridade, em trincheiras insalubres, fétidas, atacadas pela varíola, infestadas de muquiranas e de piolhos, onde a desinteria grassava a cada instante e onde, muito frequentemente, os oficiais passavam apenas seis dias, porque caíam doentes. Dantas, por ser sertanejo e de origem humilde, fica do primeiro ao último dia da Guerra e pratica as façanhas mais importantes. No plano militar é, ao meu ver, o grande herói da Guerra. Também será esse homem que produzirá, entre os seus contemporâneos, a obra literária mais vasta sobre a Guerra de Canudos, embora inteiramente esquecida, apesar de a Última Expedição a Canudos, de 1898, ser o livro mais citado por Euclides da Cunha em Os Sertões. Mas o Dantas nos deixa também os livros Destruição de Canudos, de 1912, e Acidentes da Guerra, de 1914. Acidentes da Guerra é o primeiro romance histórico, escrito por militar, abordando aspectos da Guerra, inclusive o perfil mental do coronel Moreira César. É uma figura que compreendeu que o Conselheiro era um pregador persuasivo, era um homem, como ele dizia, de vistas superiores, um grande condutor da sua gente.

É a Dantas Barreto que nós devemos a convicção — e não a Euclides, jamais a Euclides — de que o Exército não se bateu em Canudos contra nenhum idiota, nem nenhum doente mental. Porque a ideia que se tem que Conselheiro seria um paranoico, um desequilibrado — como disse Euclides: um neurótico vulgar — é que o nosso Exército, que perde em Canudos cinco mil soldados, tinha tido um papel estranho de não conseguir vencer um homem com todas essas qualidades negativas. Na verdade, Dantas mostra claramente que o Conselheiro tinha virtudes de condottiere das massas.

SC — O seu livro também trata dos excessos da Guerra de Canudos. Quais foram esses excessos?

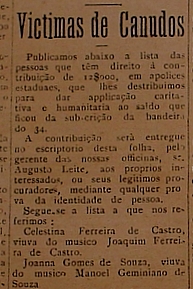

Frederico Pernambucano de Mello — Muito se fala sobre os excessos da Guerra de Canudos. De fato, é uma Guerra absolutamente sem quartel. Mas os excessos foram de parte a parte. Normalmente, nós vemos mais o excesso do Exército, ao não permitir prisioneiros masculinos, quase todos eles degolados ao final da Guerra; ao patrocinar uma diáspora de crianças, os chamados jaguncinhos, que eram doados pelo comandante supremo a quem os solicitasse. O próprio Euclides da Cunha levou um desses meninos, que viria a ser um professor primário em São Paulo. Outros deram a essas crianças destinos menos nobres. As mocinhas, às vezes de 12, 13 anos, eram estupradas impunemente pelos soldados. Formaram-se comitês de auxílio. Um deles, chefiado pelo jornalista Lelis Piedade, que encaminhou, em Salvador, algumas dessas crianças para um destino melhor, mas, no geral, órfãs, elas sofreram uma diáspora, foram espalhadas por todo o país.

Os homens adultos, degolados, com as carótidas cortadas, ao estilo da fronteira, ao estilo uruguaio, da malagataria, e argentino, da província de Corriente, bebido no Rio Grande do Sul, desde o levante Federalista de 1893. Mas também do lado jagunço, o retalhamento a facão dos feridos da 1ª e 2ª Expedições, e da 3ª, do coronel Moreira César — o próprio Moreira César, juntamente com o capitão Salomão da Rocha e o coronel Tamarindo, foram retalhados a facão. Era uma guerra sem condescendência, de parte a parte. Com relação ao Exército, é interessante dizer, porque quase não há investigação nesse sentido, de que, já em 1900, o Exército assumia uma posição de censura aos excessos de conduta praticados por um de seus membros, o general Artur Oscar, na condução da Campanha de Canudos. Esse fato nos vem da seguinte revelação: nesse ano de 1900, o general Artur Oscar se dirige oficialmente ao Senado da República pedindo a instituição de uma comenda, com o que seriam galardoados os militares participantes da Campanha de Canudos. O Senado abre vistas do processo ao Exército, e o Exército envia o assunto ao Estado Maior. Presidia o Estado Maior o general João Tomás da Cantuária, considerado um militar brilhante na época. E o parecer do general é um primor de equilíbrio, ao dizer que o Exército Brasileiro, oficialmente declarado ao Senado da República, não era favorável a instituição de uma comenda, devido aos excessos praticados numa Guerra que, em final de contas, era um conflito de brasileiros contra brasileiros, realizado inteiramente no âmbito de um Estado da Federação.

Então, o que se pode ver do episódio de Canudos é o Exército punindo e limitando o próprio Exército. E esse pequeno ponto de luz é sempre interessante que se tenha em vista, no momento em que, costumeiramente, o mais fácil, o mais sensacional, é apenas mostrar a sistematização da degola praticada pelos militares, em Canudos.

Suplemento Cultural – Euclides conclui Os Sertões dizendo que “ali estavam, no relevo de circunvoluções expressivas [do Conselheiro], as linhas essenciais do crime e da loucura…”. O senhor, de certa forma, conclui o seu livro discordando dessa assertiva, quando transcreve os resultados científicos que, em dezembro de 1897, o médico Nina Rodrigues revelou ao país. Para este, não havia “nenhum a anomalia que denunciasse traços de degenerescência” no Conselheiro. Porém, como fizera Euclides, antes, o senhor deixa o leitor mais uma vez curioso, pois fica sem saber qual foi a reação das autoridades e do povo brasileiros com o tão esperado laudo de Nina Rodrigues, depois de tudo, que se tinha dito e escrito na imprensa contra o Conselheiro.

Frederico Pernambucano de Mello — É verdade. Observe-se que Os Sertões é um livro que cria uma ideia de um Conselheiro monstruoso. E por conta talvez dessa crença que existia, e que Euclides captou e terminou por traduzir em seu livro, ao terminar a Guerra, no dia seguinte, 6 de outubro de 1897, foram feitas escavações numa área ao lado da Igreja Nova, e onde se sabia ter residido o Conselheiro até a sua morte. Rapidamente, foi encontrada uma área de areia fofa, onde se pôde exumar o cadáver de um homem de um metro e sessenta de altura, pardo, desprovido de dentes nas maxilas, vestido com uma batina de mescla azul, e envolto em lençóis brancos e esteiras de cera de carnaúba. Cabelos ainda fortemente escuros, negros, a barba apenas um pouco grisalha, o nariz já parcialmente comido pelos vermes, e que era Antônio Conselheiro.

Um médico da Expedição, chefe do corpo sanitário, que era lotado aqui, no Recife, e sai daqui junto com o general Artur Oscar, o major-médico José de Miranda Cúrio, que operava, fazia amputações, conversando o tempo todo com os amigos, contando piadas, e ali fazia 20, 30 amputações de pessoas que chegavam feridas ao Hospital de Sangue, entende de cortar a cabeça do Conselheiro. Remove a massa encefálica, coloca cal para conservação, encerra-a numa urna, e leva ele próprio para Salvador a cabeça do Conselheiro, para que ela fosse periciada pela grande sumidade da ciência nacional, Raimundo Nina Rodrigues. Este recebe o crânio e se permite trocar ideias com o maior psiquiatra brasileiro do seu tempo, Juliano Moreira. Eles analisam exaustivamente o crânio do Conselheiro do meado de outubro até o meado de novembro, quando, então, para surpresa geral, inicialmente deles próprios, depois da Nação, eles revelam que o crânio de Antônio Conselheiro não apresentava nenhuma anomalia que pudesse responder pela sua suposta criminalidade, pela sua violência, pela sua conduta irredenta. Ele tinha o crânio normal, tinha até traços superiores, porque era um dolicocéfalo, mesorrino. A partir dessa proclamação, que é feita com grande surpresa por Nina Rodrigues, inicia-se no país um grande complexo de culpa nacional, que só tem feito crescer, nesses cem anos passados, desde quando a Guerra terminou. Conselheiro não era um criminoso.

Conselheiro era apenas um homem diferente, o outro, uma concepção de vida sertaneja que estava inteiramente desconhecida e ignorada no litoral e que, graças a isso, a Guerra não teve por si nenhuma tentativa diplomática de acomodação, de diálogo, de entendimento, e foi até o fim, terminando apenas com o que Dantas Barreto chamou “superação absoluta de um contendor pelo outro”. Mas assim mesmo, o Exército que sai vitorioso da guerra, perde um 1/3 do seu efetivo no campo de batalha. O efetivo do Exército à época, nominal, por lei, era de vinte e dois mil homens, mas, na prática, esse efetivo nunca supera quinze mil. E mesmo esse contingente foi mesclado com forças policiais do Pará, do Amazonas, de São Paulo e da Bahia. Auxiliado também por tropas pernambucanas, que não combateram em Canudos, mas que receberam a missão de etiquetar toda margem esquerda do Rio São Francisco, para impedir um dos grandes perigos que o Exército considerava, que seria a adesão do outro grande arraial místico nordestino, que era Juazeiro do Norte, no Ceará, tendo à frente o padre Cícero, um homem tão poderoso que levantaria, estalando um dedo, oitocentos homens em armas, no momento em que desejasse. O Exército temia que esses jagunços do padre Cícero pudessem se deslocar para o Sul, atravessar o São Francisco e ganhar o Arraial do Belo Monte, se solidarizando com o Conselheiro. Coube ao Estado de Pernambuco criar, para isso, um corpo provisório de polícia, com cerca de trezentos homens, e tornar inviolável essa fronteira de Pernambuco para com a Bahia e Alagoas e impedir, portanto, a possibilidade de auxílio, em homens e em gêneros, para a luta que se feria no Belo Monte.

- Anco Márcio Tenório Vieira é jornalista, em 1997 era doutorando em Literatura Brasileira na UFPB.