A Interessante História do Piloto da Luftwaffe Franz von Werra, o Único Prisioneiro de Guerra Alemão Que Conseguiu Voltar Para a Sua Pátria. E no Caminho Dele Estava o Brasil. Uma Vitória da Espionagem Nazifascista em Nosso País e Como Eles Enganaram a Polícia de Getúlio Vargas..

Rostand Medeiros – https://pt.wikipedia.org/wiki/Rostand_Medeiros

Franz von Werra, cujo nome original era François Gustave von Werra, nasceu em Leuk, no cantão suíço de Valais, em 13 de julho de 1914. Era filho do Barão Leo von Werra, um nobre empobrecido devido a decadência econômica dos seus negócios.

Quando a família perdeu as finanças, seu pai confiou a educação de Franz e de sua irmã Emma à família da Baronesa von Haber, uma representante autorizada da aristocracia alemã. Eles cresceram na casa Haber e o menino mudou seu nome, tornando-se Franz von Werra.

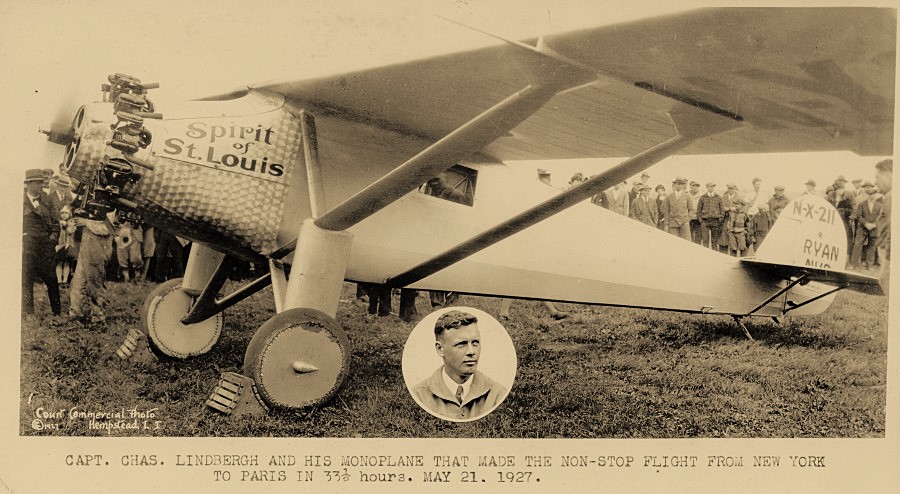

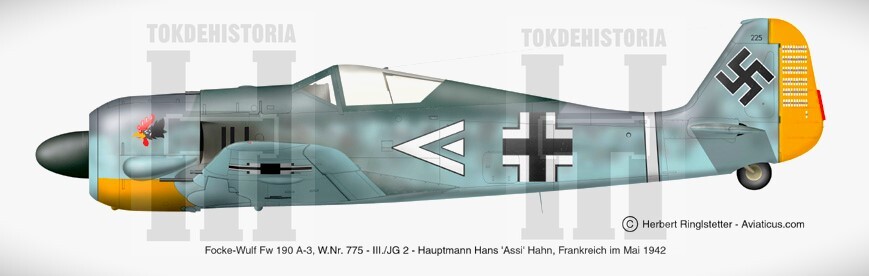

Em 1936, após a sua formatura, Werra alistou-se na Luftwaffe, a Força Aérea da Alemanha de Hitler. Obteve sua licença de piloto em 1938 e foi designado para um esquadrão de caça. Com a eclosão da Segunda Guerra, Werra e a sua unidade participam da conquista da França e em maio de 1940 ele derruba sozinho dois bombardeiros franceses e é condecorado com a Cruz de Ferro. Consta que teria destruído mais duas aeronaves inimigas.

A Autopromoção de Um Piloto de Caça.

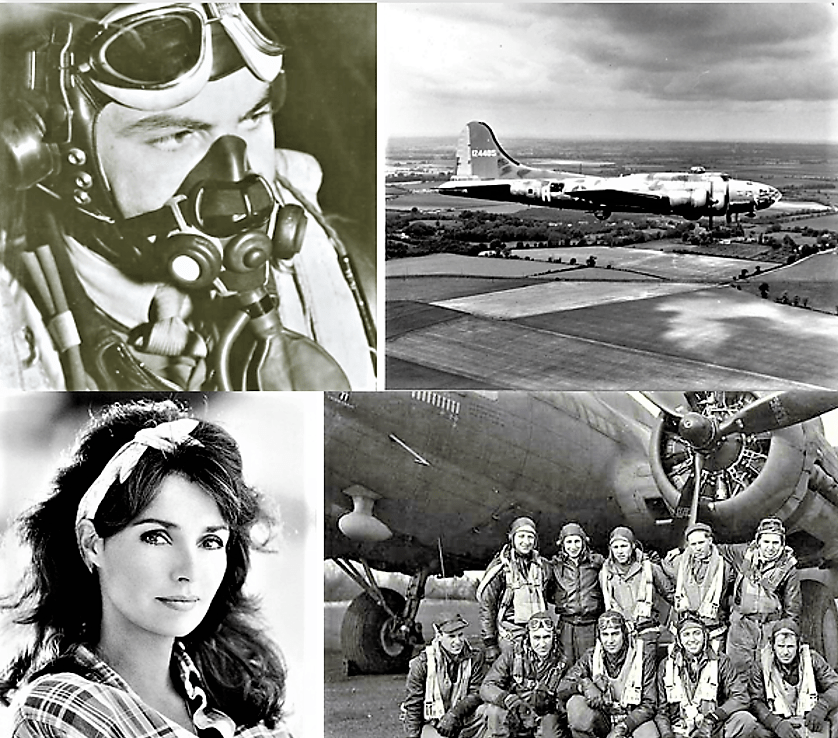

Durante a Batalha da Inglaterra, quando os pilotos alemães se bateram contra os aviadores da Força Aérea Real, ou Royal Air Force (a famosa RAF), Werra alegou que derrotou e destruiu nove aviões ingleses, quatro no ar e cinco em terra. No entanto, por falta de testemunhas, seus superiores creditaram apenas quatro aeronaves abatidas em voo e ele recebeu uma segunda condecoração.

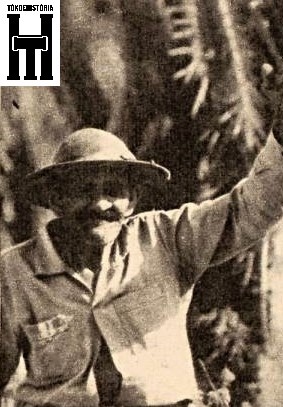

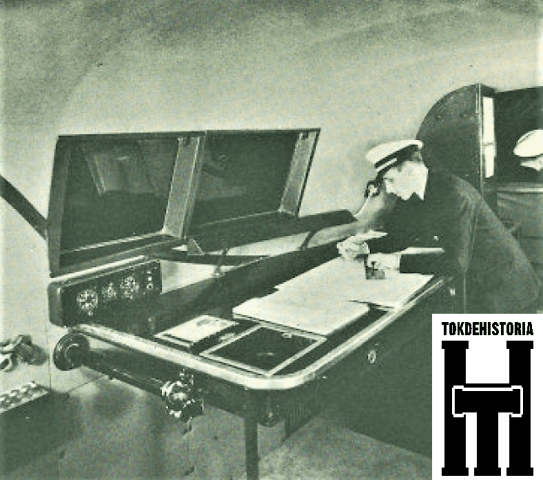

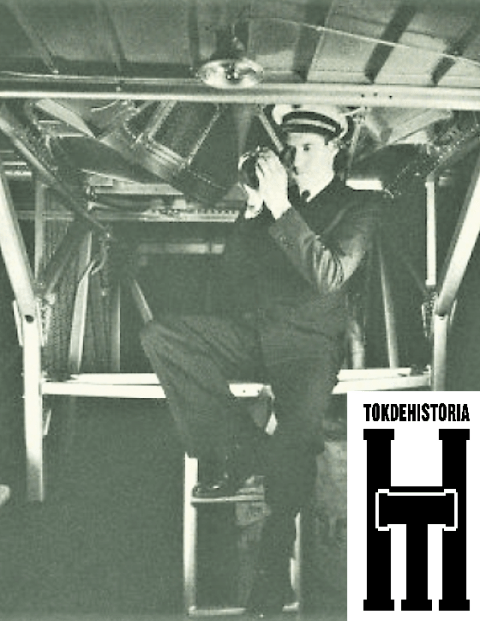

Ambicioso, o tenente Franz von Werra logo percebeu que para ter uma carreira de sucesso na Luftwaffe não bastava apenas conquistar vitórias no ar, era necessário realizar muita autopromoção. Ele começou a usar regularmente o título de “Barão” e em uma ocasião, quando um grupo de jornalistas visitou a sua esquadrilha para uma sessão de fotos e entrevistas, o tenente Werra apareceu com um pequeno leão vindo de um zoológico alemão. O animal era chamado de Simba e o piloto disse aos visitantes que ele era “o mascote da unidade”. Como era uma mascote bem diferente, os fotógrafos fizeram a festa. A série resultante de fotografias mostrava Werra posando no cockpit de seu caça Messerschmitt ME 109, usando o boné de oficial e segurando Simba para a câmera. As imagens do piloto e do leãozinho apareceram nas mais populares revistas da Alemanha.

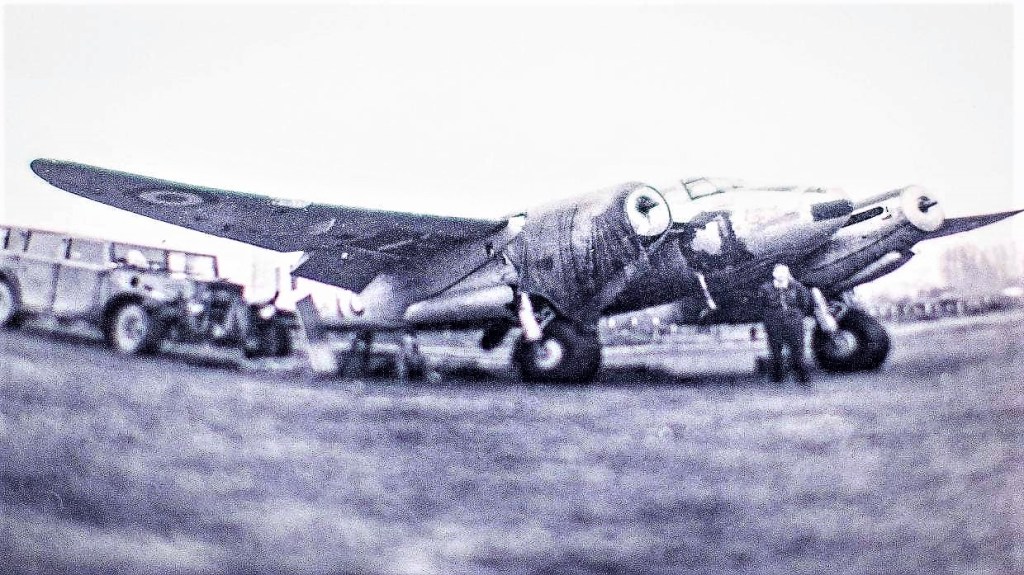

Em 5 de setembro de 1940, caças ME 109 decolaram de Calais, França, em direção à Inglaterra, como parte de uma escolta para um ataque de bombardeiros, sendo um dos caças pilotado por Werra. No retorno da missão eles foram atacados por vários aviões de caça Spitfire e a aeronave de Werra foi atingida. Ele então realizou um pouso de emergência bem sucedido em uma área de plantação. Depois que a nuvem de poeira baixou, o piloto do Messerschmitt danificado levantou o capô e saiu do cockpit ileso. Percebeu que não tinha como fugir e ficou ao lado da aeronave. Seus captores o encontraram queimando calmamente seus documentos de voo.

O Cativeiro e as Fugas.

Franz von Werra foi levado pelos militares para interrogatório. Ocorre que os ingleses sabiam do gosto daquele alemão pelos holofotes e lhe dedicaram uma atenção especial.

Os oficiais dos serviços de informação lhe questionaram várias vezes, usando seus melhores meios disponíveis para fazê-lo falar. Segundo Werra explicou em seu relatório, produzido após ele conseguir retornar para Berlim e que depois foi transformado em um livro (Einer kam durch. Fluchtbericht des Fliegerleutnants Franz von Werra / Um conseguiu passar – Relatório de fuga do Tenente Franz von Werra), ele resistiu e nunca perdeu a calma, fechando-se em um silêncio quase absoluto.

Depois de vinte dias de infrutíferos interrogatórios, os britânicos o transferiram para um campo de prisioneiros em uma antiga casa chamada Grizedale Hall, localizada em um pântano a 30 quilômetros do Mar da Irlanda, no noroeste da Inglaterra.

O piloto alemão estava determinado a escapar e logo estudou as características daquela prisão. Em 7 de outubro, com a cooperação dos outros prisioneiros, Werra realizou a sua fuga. Durante uma caminhada diurna fora do acampamento, quando os ingleses ordenaram uma parada para descanso, o piloto alemão deslizou sobre um muro de pedra seca e ganhou o campo. Após descobrirem que ele fugira, os guardas alertaram os agricultores locais. Werra conseguiu ficar escondido durante três dias, mas no quarto foi localizado por dois soldados da Home Guard, a força de vigilância interna da Inglaterra na época. Estava em uma cabana de materiais agrícolas, mas percebeu a chegada dos seus captores e novamente conseguiu escapar. Em 12 de outubro ele foi visto por agricultores, que informaram as autoridades e a área onde se encontrava foi cercada. Finalmente Werra foi achado em uma depressão lamacenta no chão completamente exausto. Foi levado de volta para Grizedal Hall, onde passou 21 dias de confinamento na solitária.

Mais tarde o piloto alemão foi transferido para Swanwick, região de Derbyshire, centro da Inglaterra, onde foi encarcerado em uma grande casa construída na década de 1860. Chamada “The Hayes”, essa velha residência foi denominada na Segunda Guerra como “Campo 13” e apesar das medidas de alta segurança desse local, Werra começou a estudar a possibilidade de uma nova fuga.

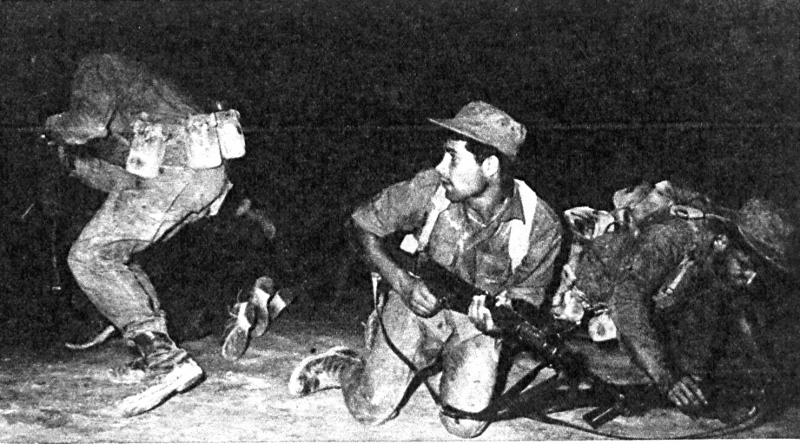

Werra conseguiu desenvolver um plano com outros quatro companheiros e começou a construir um túnel subterrâneo. Trabalharam por cerca de um mês e mesmo com um colapso parcial do teto da galeria e o risco constante de serem capturados, os cinco presos fugiram na noite de 20 para 21 de dezembro de 1940.

Segundo Werra comentou em seu relatório, o plano era um tanto simples, como imprudente: ele iria até uma base aérea dos ingleses, se apresentaria na porta da frente como um capitão da aviação holandesa e tentaria na base da conversa se apossar de uma aeronave.

Nessa época a Holanda havia sido ocupada pelos alemães e muitos dos seus pilotos voavam agora em esquadrilhas britânicas. Ele deu um jeito de fazer junto com seus companheiros de prisão um traje de voo improvável e uma identidade falsa. Mas as suas principais armas eram o seu talento e a sua audácia para inventar histórias.

Aproveitando-se de seu bom conhecimento de inglês, o jovem tenente chegou a uma base aérea da RAF chamada Codnor Park Station, onde convenceu os guardas que era o “capitão van Lott” e entrou. Disse então a um funcionário local que seu avião teve que fazer um pouso forçado ao retornar de uma missão sobre a Dinamarca e que ele telefonasse para a base de Hucknall pedindo que fosse buscá-lo. Esperando o carro, a polícia submeteu o piloto a algumas perguntas sobre a sua história, concluindo que aquele estranho dizia a verdade. O carro chegou e ele partiu.

Na base de Hucknall sua história foi ainda verificada por um oficial de plantão, que telefonou para uma base, a qual o holandês disse que pertencia. Nesse meio tempo Von Werra pediu para ir ao banheiro e deixou a sala, caminhou até o hangar e, com a ajuda involuntária de um mecânico, entrou na cabine de um avião de caça Hurricane. Enquanto tentava freneticamente ligar a aeronave, o oficial de serviço saltou sobre a asa com a arma na mão e o prendeu. Os ingleses ficaram impressionados, pois até então ninguém tinha sido capaz de entrar em uma base aérea pelo portão da frente e quase se apossar de uma aeronave para fugir. O audacioso piloto alemão foi enviado de volta para o campo Swanwick.

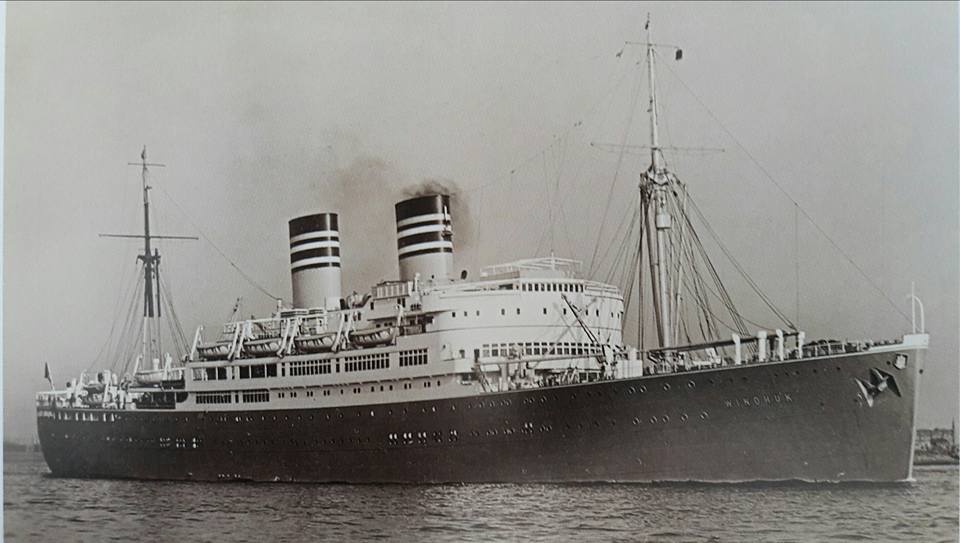

Os ingleses já estavam fartos dele e decidiram enviá-lo em janeiro de 1941 para o distante Canadá, junto com outros 1.050 prisioneiros alemães.

A Fuga do Navio.

Ele cruzou o Oceano Atlântico no navio Dusshes of York e a bordo começou a arquitetar uma nova fuga.

Werra conheceu entre os prisioneiros alguns oficiais de submarinos alemães e descobriu que se o navio fosse tomado à força, seria possível conseguir apoio dos submarinos germânicos espalhados pelo Atlântico Norte e chegar até a costa da França dominada pelos alemães.

Mas havia um empecilho: o Dusshes of York transportava 1.050 alemães prisioneiros e 1.500 soldados britânicos armados, que iriam para a África do Norte lutar contra as tropas do Afrika Korps, comandado pelo famoso general Erwin Rommel. Aí realmente complicou para um possível motim a bordo.

Mas o endiabrado piloto da Luftwaffe não parou. Logo ele deu um jeito de roubar os documentos, dinheiro e um uniforme do contramestre Arthur Wood, um dos tripulantes do navio. Preparou-se corretamente e escapuliu quando a nave atracou no porto da cidade canadense de Halifax. Demorou mais de três horas para os ingleses e canadenses descobrirem a sua fuga e começaram uma busca pela cidade.

Apesar de ter conseguido com esse roubo certa quantidade de libras esterlinas, a moeda da Inglaterra, Werra descobriu amargamente que o comércio local estava proibido de transacionar com dinheiro estrangeiro devido ao estado de guerra. Continuou então a circular feito um vagabundo pelos próximos dias. Chegou a ver a sua foto em um cartaz de procura-se e tratou de ser ainda mais cauteloso. Por onde passou em Halifax se apresentou como um marinheiro inglês em busca de trabalho. Chegou a dormir no relento e conseguiu alguma comida.

Espertamente ele lembrou que próximo aos portos de todo mundo, sempre existiram pessoas para as quais as regras e as leis normalmente são burladas. Ele encontrou essa pessoa na figura de um chinês, que tinha um bar perto do cais. Era um lugar de péssima fama, que aparentemente também servia de prostíbulo, mas o proprietário do estabelecimento não teve problemas em trocar o dinheiro inglês por dólares canadenses e conseguiu para ele um quarto verdadeiramente imundo, mas com uma cama grande e alguma comida.

Mas a Real Polícia Montada do Canadá continuava procurando Werra em toda Halifax e eles fizeram uma verdadeira operação pente fino na área do porto. Não demorou quando dois homens da lei chegaram até o seu quarto e procuraram saber quem ele era. Em um primeiro momento os policiais até acreditaram na sua conversa de homem do mar desempregado e em busca de trabalho. Só que um deles desconfiou do linguajar refinado daquele homem, bem diferente do rude e típico palavreado dos marinheiros ingleses, normalmente cheio de palavrões. Werra continuou tentando levá-los na conversa, mas acabou novamente preso.

Nessa ocasião, por um ato de rebeldia ao se negar a colocar algemas com a alegação que era um oficial da Luftwaffe, levou foi uma boa surra dos policiais canadenses!

Cruzando a Fronteira e Se Tornando Uma Estrela.

Ele foi colocado em um trem com os mesmos prisioneiros que conhecera no Dusshes of York e, sem nenhuma novidade, começou a planejar uma nova fuga.

Soube que o trem estava seguindo para um lugar chamado Schreiber, no Lago Superior, na província de Ontário, onde os oficiais alemães seriam alojados no chamado “Campo W” e que o trajeto levaria três dias para ser completado.

Para a sorte de Werra, os canadenses colocaram cerca de 200 homens da Guarda de Veteranos Canadenses, que já haviam servido na Primeira Guerra Mundial. Aquilo para alguém com o currículo de Franz von Werra era uma situação muito positiva.

Não demorou e ele conseguiu saltar do seu vagão quando a composição fazia uma curva e diminuiu a velocidade. Só que a ação foi à noite, com uma temperatura de menos 20 graus célsius, a neve com mais de um metro de profundidade e um céu magnificamente estrelado.

Werra novamente deu muita sorte, pois a fuga só foi descoberta na manhã seguinte. Sete outros prisioneiros tentaram escapar do mesmo trem, mas foram logo recapturados.

Já o fugitivo solitário alcançou a pé a fronteira com os Estados Unidos, delimitada pelo Rio São Lourenço, que na época estava congelado. Ele tentou atravessar o rio caminhando sobre o gelo, mas então encontrou um canal aberto e foi obrigado a desistir. Voltou então para a região canadense, tomou posse de um barco a remos e conseguiu chegar ao território dos Estados Unidos.

Nessa época esse país mantinha-se neutro em relação à guerra na Europa, mas o clima interno era completamente a favor dos ingleses.

O fugitivo conseguiu chegar à cidade americana de Ogdensbur, no estado de Nova York, e entregou-se à polícia. Quando encontrou um guarda caminhando na rua, ele levantou os braços e disse “- Eu me rendo!”.

As autoridades de imigração o acusaram de entrar ilegalmente no país e foi arbitrada uma fiança de 5.000 dólares. No outro dia o advogado do consulado alemão de Nova York chegou à cidade e pagou a fiança. O juiz local encerrou o processo e Franz von Werra estava novamente livre. Naquela mesma noite ele viajou para Nova York, onde a colônia alemã o recebeu com entusiasmo.

No outro dia após a sua chegada, esteve com o Cônsul Geral Dr. Hans Borchers e o General Friedrich von Bötticher, adido militar da Embaixada da Alemanha em Washington. Diante da situação, o consulado alemão lhe deu dinheiro, e crédito para ele comprar ternos caros das melhores lojas de roupas masculinas da Quinta Avenida.

Logo ele começou a sair pelas ruas da “Big City” americana e se apresentar a todos como o “Barão von Werra”. As qualidades de autopromoção de Werra o fizeram rapidamente se tornar famoso em todo o país, enquanto a história de sua fuga se espalhava por todo o mundo.

Ele se deixou fotografar com mulheres bonitas, visitou os teatros da Broadway e as pequenas e intimistas casas noturnas da Times Square. Quase sempre estava acompanhado por uma legião de admiradores. Deu entrevistas e, sem nenhuma surpresa, começou a se gabar por se considerar “um estrangeiro ilegal nos Estados Unidos”. Aos jornalistas, Werra deu uma versão muito embelezada de sua história.

Nesse meio tempo o governo canadense passou a exigir a sua extradição como um reles ladrão, pois ele havia roubado um barco para escapar pelo Rio São Lourenço. Essa era uma forma de contornar a extradição ilegal de um prisioneiro de guerra de um país neutro. O Cônsul Geral Borchers ofereceu-se para enviar aos canadenses um cheque de 35 dólares — o valor que o barco havia custado. Os canadenses recusaram. Eles queriam Werra, não o cheque.

Em 1º de fevereiro, um tribunal federal em Albany, capital do estado de Nova York, julgou o imigrante ilegal Franz von Werra. O tribunal não conseguiu chegar a um veredito final, sendo a audiência adiada e a sua fiança foi arbitrada em 10.000 dólares (algumas fontes afirmam que foram 15.000). Mas o Cônsul Geral Borchers pagou sem pestanejar.

Nos bastidores, uma batalha feroz por Werra se desenrolava.

Enquanto o público americano estava, em geral, bastante satisfeito com o fugitivo e suas aventuras, as relações entre os Estados Unidos e a Alemanha Nazista pioravam a cada dia e se tornou óbvio que aquele fugitivo era um problema complicado.

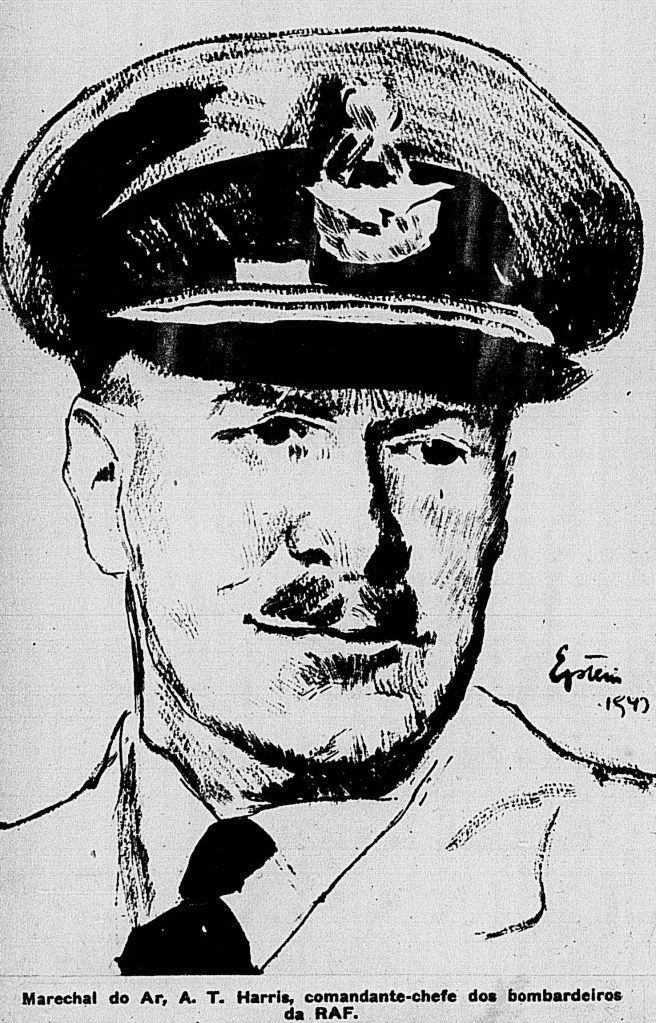

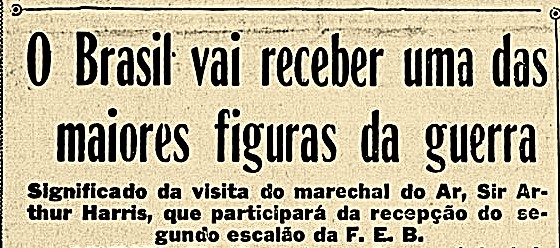

Já para o governo inglês, além de Werra ter se tornado um sério aborrecimento pelas muitas fugas empreendidas, havia algo muito pior. Aquele piloto havia se tornado um perigo para a segurança militar, pois testemunhara as técnicas de interrogatório durante a sua prisão e, se conseguisse retornar a Alemanha, levaria para os nazistas toda a sua experiência. Algo que futuramente poderia ser utilizado contra os ingleses.

Em meio a toda essa confusão, na noite de 24 de março de 1941, Franz von Werra partiu de Nova York sem que as autoridades americanas percebessem.

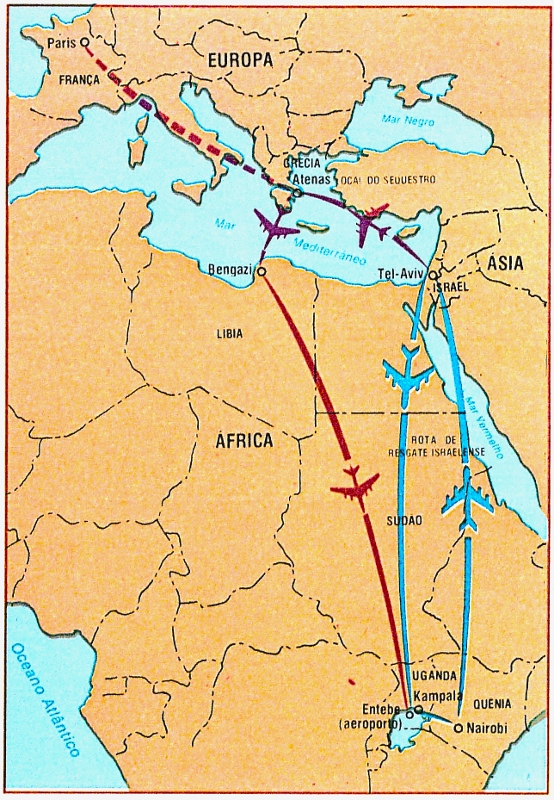

Ele então embarcou em sua última grande jornada, que o levaria a percorrer metade do mundo, com passagem pelo Brasil.

Rumo ao Sul Caliente.

Passando por uma longa série de mudanças de trem, táxis, ou carros particulares, Werra chegou à cidade de El Paso, no Texas, onde ele poderia misturar-se a uma verdadeira legião de humildes trabalhadores mexicanos, que cruzavam a fronteira do seu país com os Estados Unidos em busca de trabalho nas lavouras texanas.

O fugitivo ultrapassou a fronteira em meio aos que retornavam dos Estados Unidos e conseguiu chegar à estação ferroviária de Ciudad Juárez, onde comprou uma passagem de trem destinada à Cidade do México.

Werra viajou na terceira classe, a mais barata, reservada apenas para os mexicanos mais pobres. Mas ele tinha certeza que os funcionários da alfândega mexicana deixariam em paz aqueles que utilizavam aquela parte do trem. E acertou, pois ninguém lhe perturbou naquela longa viagem através do território mexicano.

O alemão sentou-se espremido entre fazendeiros, operários, trabalhadores do campo, moças de pele escura, velhas de cabelos brancos emaranhados e crianças chorando. Em seu relatório afirmou que “Os mexicanos tagarelaram da manhã à noite”. Mas eram pessoas de boa índole, que lhe ofereceram um pouco da sua comida e lhe estenderam jarras de barro com água e vinho. Ele tentou se comunicar com muitos gestos, mas os nativos não entenderam absolutamente nada.

Depois de dois dias e meio viajando 1.970 quilômetro no compartimento superlotado e quente, ele não precisava mais se preocupar em ser reconhecido. Estava suado, com o terno amassado, sujo, coberto com a poeira cor vermelha-tijolo daquele país e que constantemente entrava pelas janelas abertas do vagão.

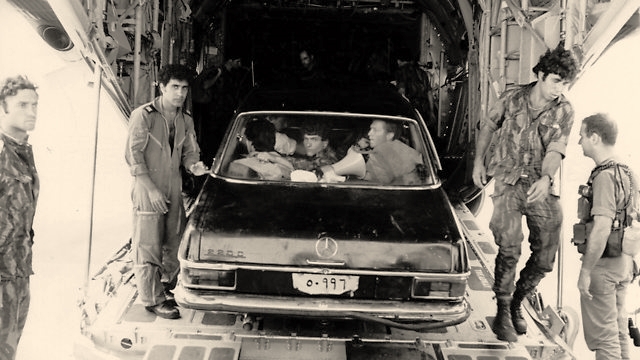

Na noite de 28 de março, Werra chegou à Cidade do México, na Estação Central. A embaixada alemã havia recebido a informação que o fugitivo era esperado naquele dia. Quando a multidão se dispersou, Werra foi até o pátio da estação e viu um grande Mercedes-Benz preto, com o motorista examinando as pessoas que saíam. Ele não prestou atenção alguma a Werra em seu traje mexicano. O piloto então ficou na sua frente e lhe disse sorrindo: “Grüß gott!” (Bom dia!). O motorista o encarou e então compreendeu a situação. Com uma risada larga, abriu a porta do carro, bateu discretamente os calcanhares e disse “Seja bem-vindo à Cidade do México tenente Werra”.

Na embaixada alemã, Franz von Werra se transformou no estudante “Bernd Natus”, o nome que constava em um passaporte falso, que incluía vistos de trânsito para o Peru, a Bolívia e o Brasil.

Evidentemente tudo foi tratado de maneira muito discreta, sem recepções à imprensa, entrevistas ou celebrações públicas no México. Werra conta que passou o fim de semana recluso na propriedade do cônsul alemão em Cuernavaca e chegou até a fazer algumas compras para sua noiva Elfi, e ainda lhe escreveu contando suas aventuras. Werra visitou vários monumentos astecas e ficou maravilhado diante dessas testemunhas do grande passado do México.

A Fuga Durante a Semana Santa.

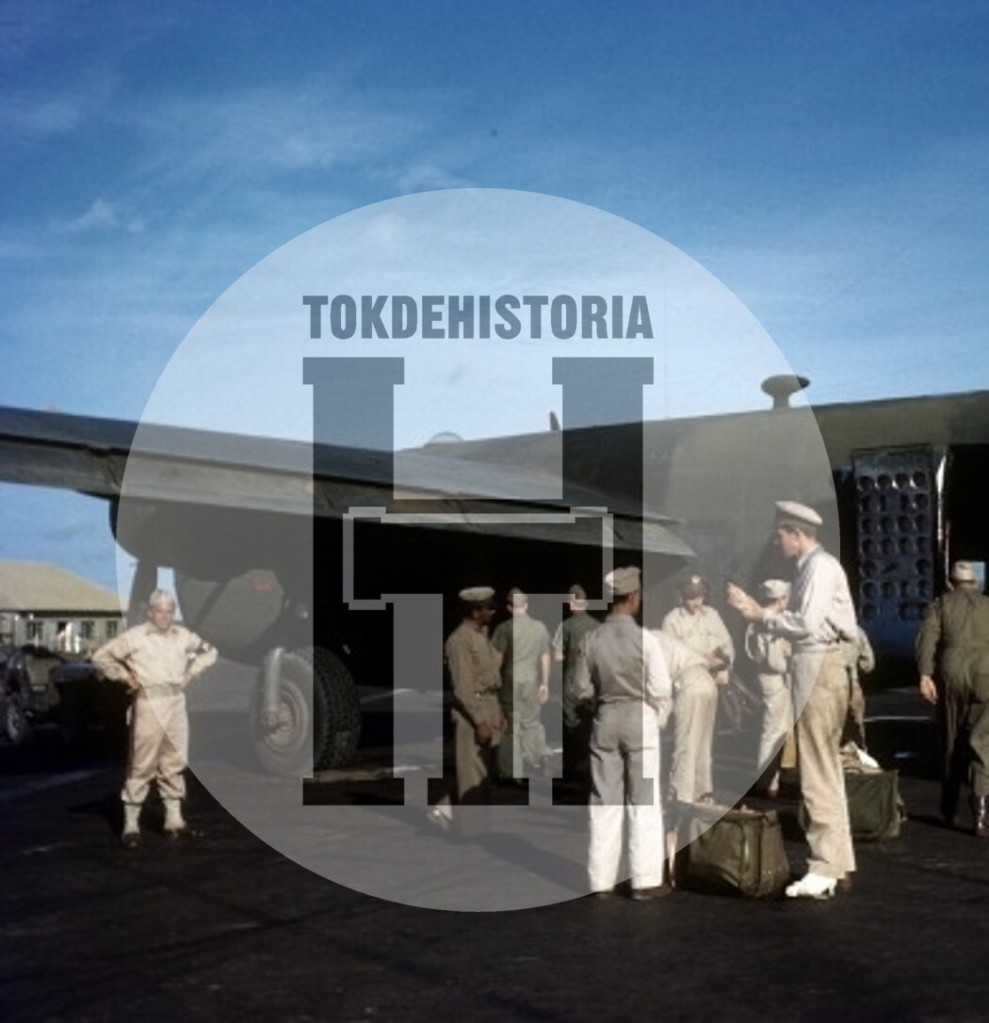

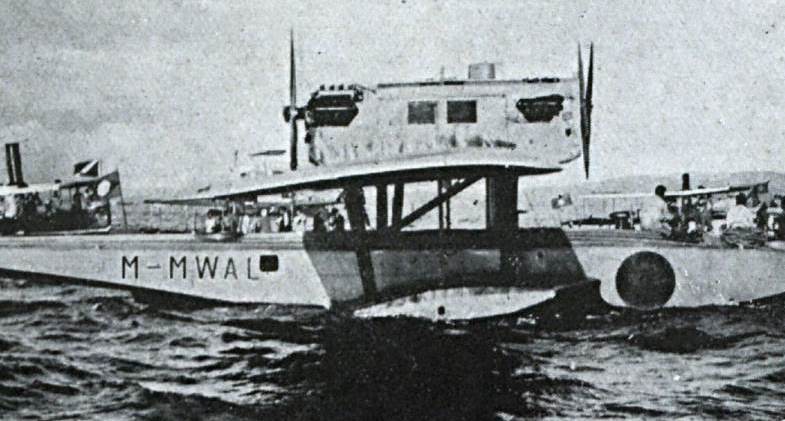

Voou do México para o Peru em 1º de abril. Após três dias deixou Lima, onde havia se hospedado com o cônsul alemão, e seguiu em um avião de transporte trimotor Junkers Ju 52 para a Bolívia. Passou uma noite na capital La Paz, e em 9 de abril voou para o território brasileiro em uma aeronave do Lloyd Aéreo Boliviano, pertencente a empresários alemães. Chegou sem problemas a Corumbá, Mato Grosso.

Aquele era um tempo onde viajar de avião no Brasil era para muito poucos e os jornais da época registravam os que tinham esse privilégio. Era normalmente divulgadas as listas de passageiros, que também não eram muitos. Assim é possível compreender a operação de apoio ao tenente Werra no Brasil.

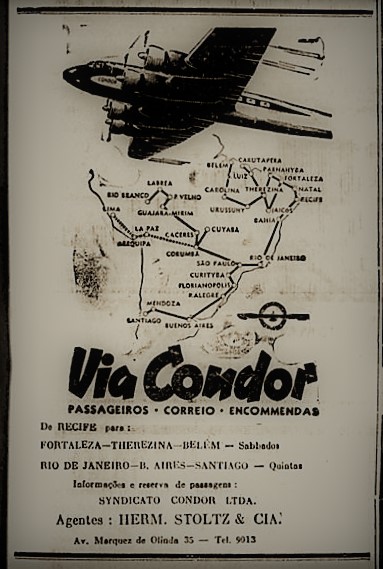

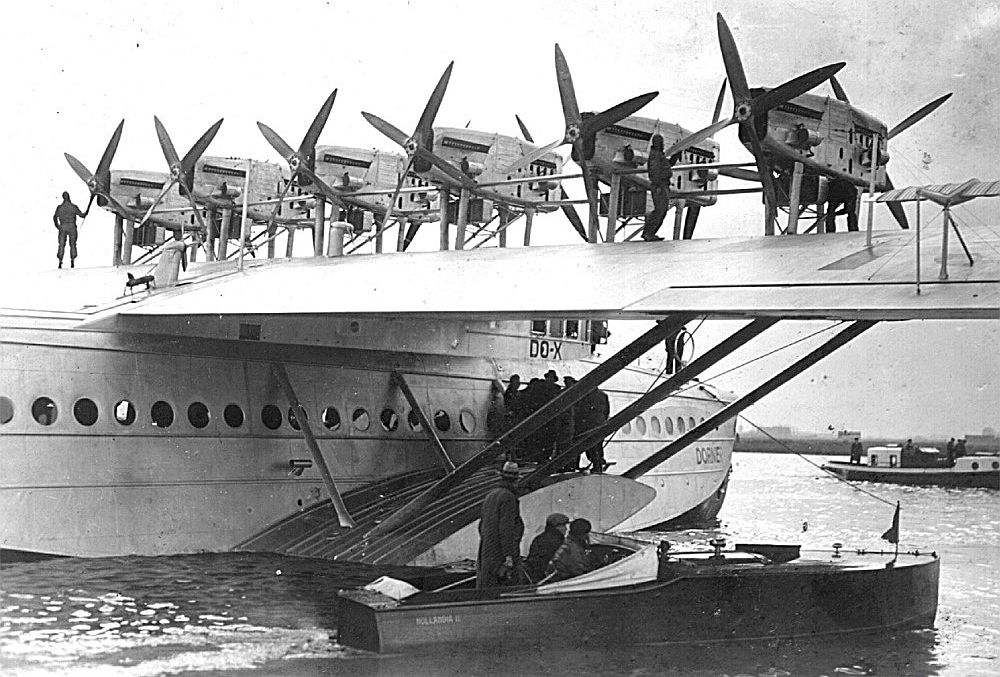

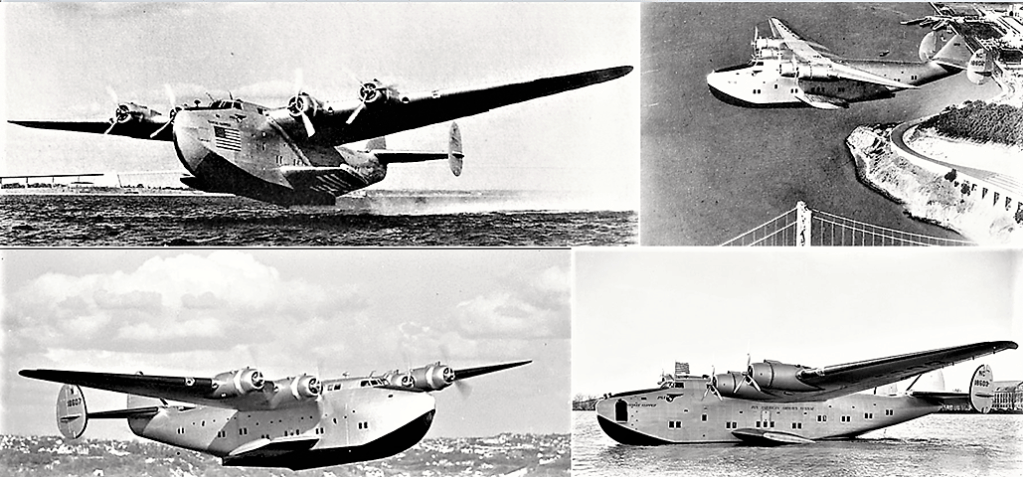

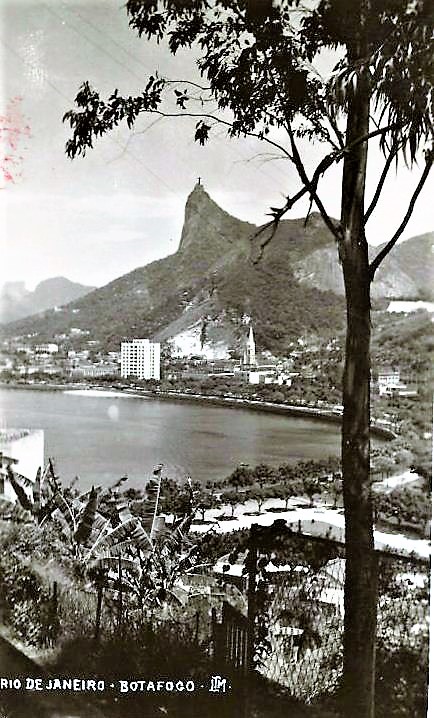

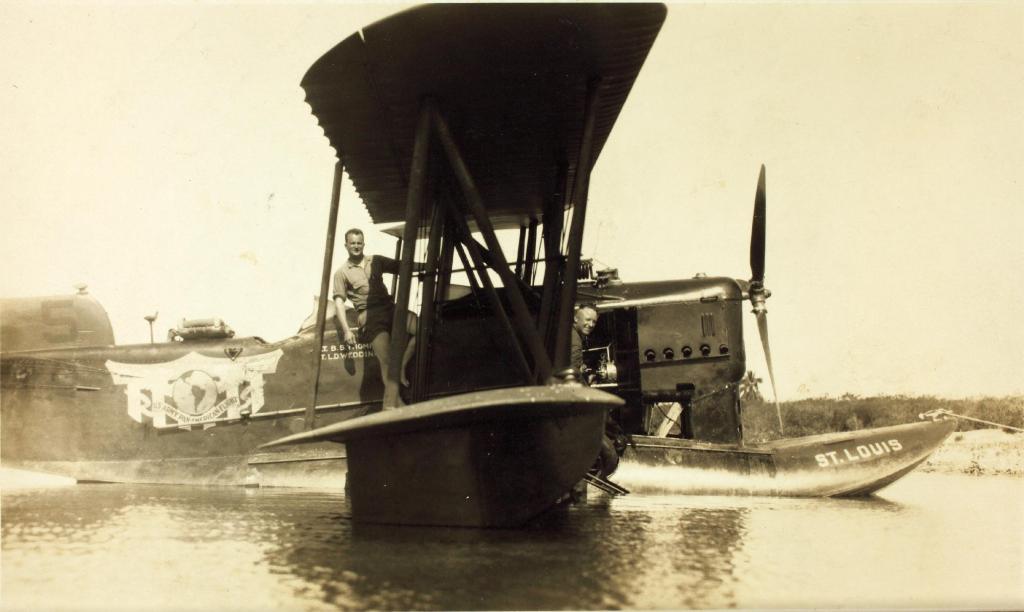

Os jornais informaram que no dia 8 de abril de 1941, partiu do Rio de Janeiro o hidroavião Junkers Ju 52, batizado como “Maipó”, e pertencente à empresa aérea Sindicato Condor. Essa era uma subsidiária da Deutsche Lufthansa, que operava em todo o Brasil. A aeronave tinha como destino Cuiabá, com escala em Corumbá, e transportava onze passageiros, entre eles o engenheiro alemão Gustav Albert Salz, que desembarcou em Cuiabá. Consta então nos jornais que Salz retornou para o Rio um dia após a sua chegada à capital mato-grossense, utilizando o mesmo hidroavião “Maipó” e que na escala de Corumbá embarcou um certo elemento de nome Bruno Krause. Eles dois estavam entre os quatro passageiros que desembarcaram no Rio no dia 10 de abril, que Werra afirma em seu relatório ter sido a data de sua chegada à então Capital Federal.

Seria então Bruno Krause uma nova e falsa identidade de Franz von Werra?

Meses depois que esse piloto alemão passou pela América do Sul e conseguiu chegar ao seu país, jornais cariocas publicaram uma nota vinda da agência de notícias norte-americana United Press, que basicamente resumiu parte da trajetória do fugitivo pelos países sul-americanos e informou que ele vinha com nome falso. Isso pode apontar que os americanos da OSS que estavam no encalço de Werra, tenham perdido a sua pista na capital peruana por ele utilizar os nomes falsos de Bernd Natus e Bruno Krause. Em tempo, a OSS era a sigla em inglês para o antigo Office of Strategic Services, ou Escritório de Serviços Estratégicos, o serviço de inteligência dos Estados Unidos na época da Segunda Guerra e que hoje é conhecido como CIA.

E qual foi à razão do engenheiro alemão Salz realizar essa viagem tão longa e de maneira tão rápida? Seria para ele dar apoio e cobertura a Werra? Não sabemos!

Mas temos conhecimento que o engenheiro Salz havia inicialmente chegado ao Brasil em 29 de maio de 1940, vindo do Peru, passando depois pela Bolívia e utilizando a mesma rota aérea que o “Maipó” percorreu em 10 de abril de 1941 para chegar ao Rio. Outra informação aponta que ele morava no 8º andar de um prédio na Avenida Rio Branco, 128, Centro do Rio. Guardem o endereço!

Em seu relatório Werra não informa, mas como ele fez isso no México e no Peru, é muito provável que após a sua chegada ele tenha se dirigido a Embaixada da Alemanha, que nessa época ficava na bela e arborizada Rua Paissandu, número 53, no bairro do Flamengo.

Se em seu relatório Werra não comenta nenhuma visita a embaixada do seu país no Rio, entretanto afirma que esteve na sede da empresa LATI, ou Linee Aeree Transcontinentali Italiane. Essa era uma empresa de aviação e também um verdadeiro valhacouto de espiões do Eixo atuando no Brasil. Sua sede ficava no térreo de um edifício na Avenida Rio Branco, 104, Centro do Rio, a poucos metros de onde morava o engenheiro alemão Gustav Albert Salz.

Seria apenas coincidência?

Independente dessa questão, temos que observar a astúcia das autoridades alemãs que atuaram na fuga do piloto da Luftwaffe, que culminou com a sua chegada ao Rio em plena Quinta Feira Santa. Em um país que nessa época era majoritariamente católico, o feriado da Semana Santa era o melhor momento para qualquer fugitivo estar circulando tranquilamente por aqui.

Mas qual seria a melhor maneira de continuar essa fuga e voltar ileso para a Alemanha?

Uma Empresa Complicada.

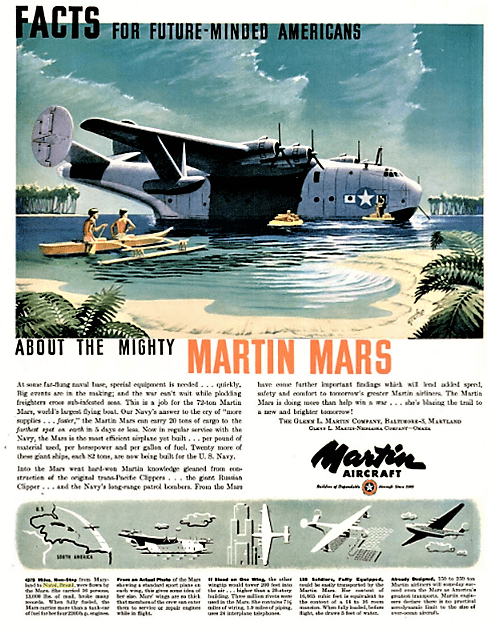

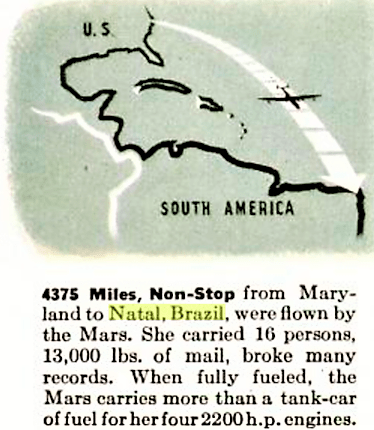

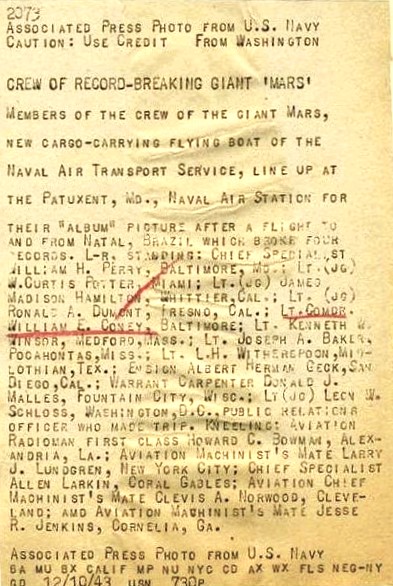

Certamente o avião era o melhor transporte para Werra e naquele momento no Brasil só os italianos da LATI poderiam resolver a questão.

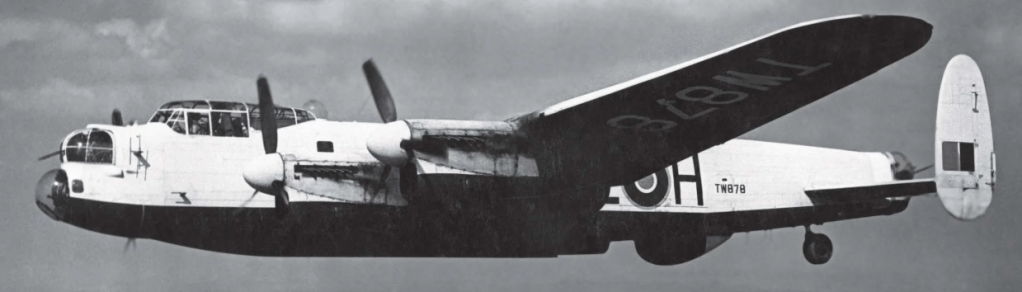

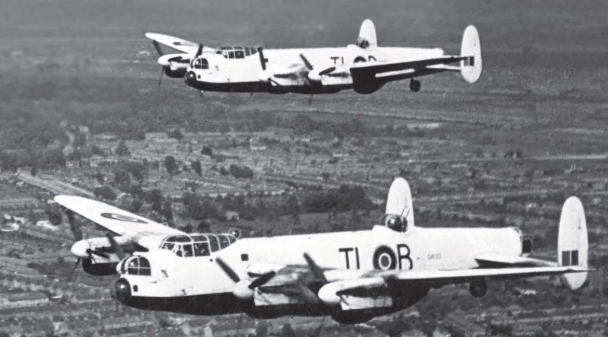

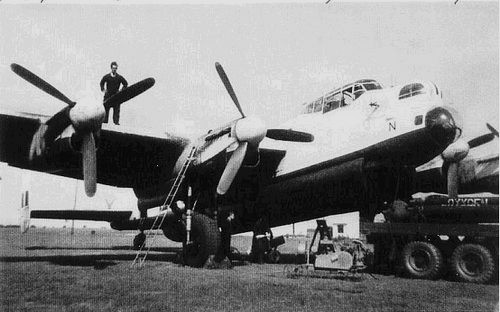

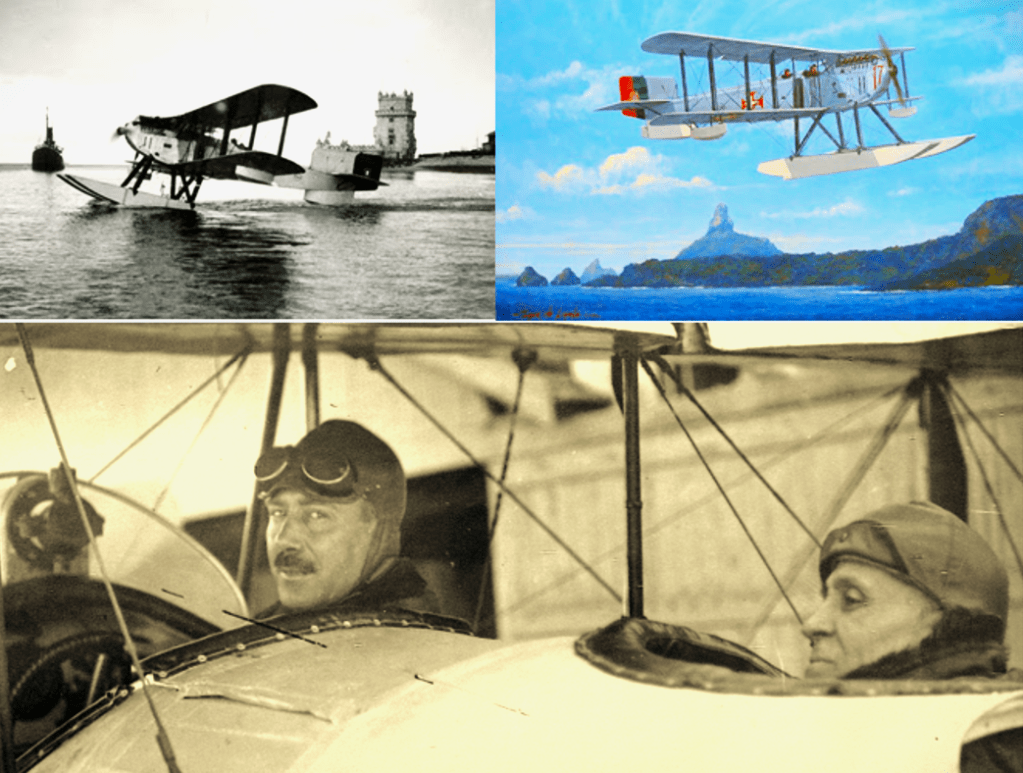

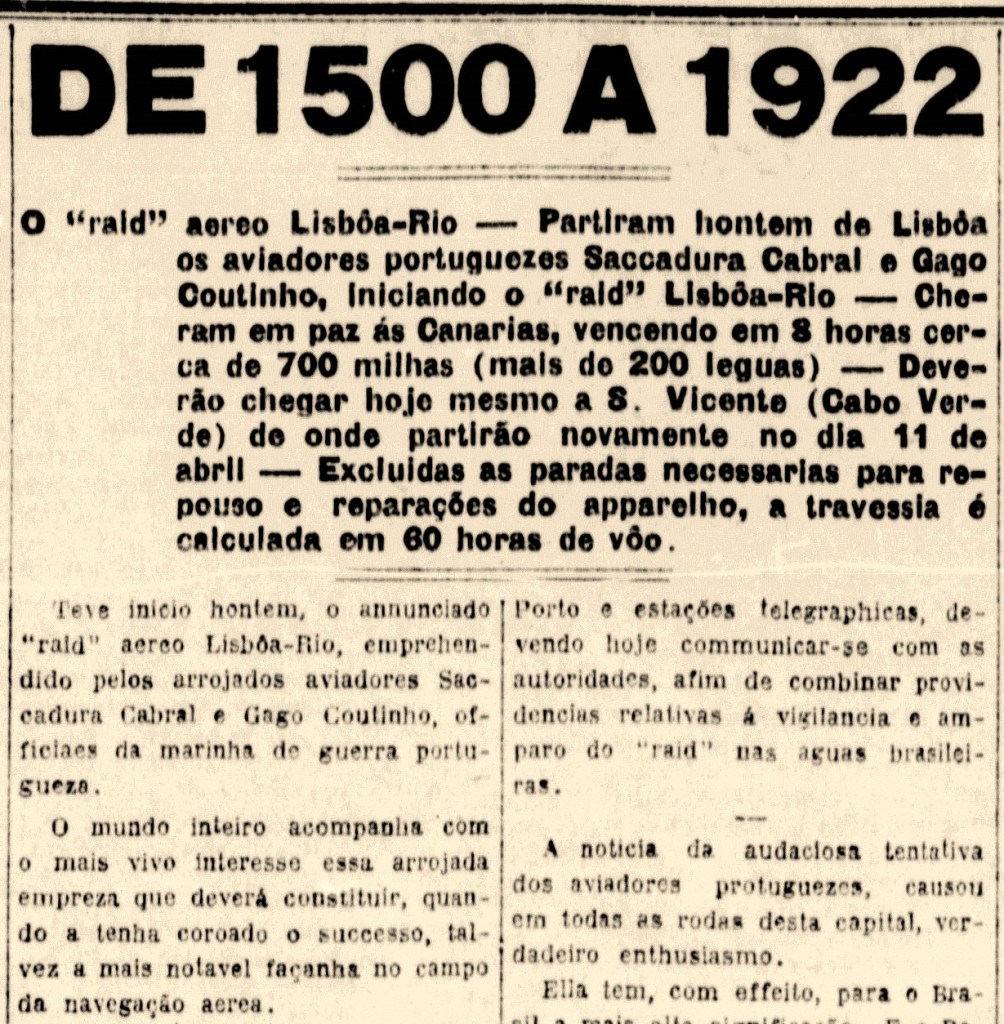

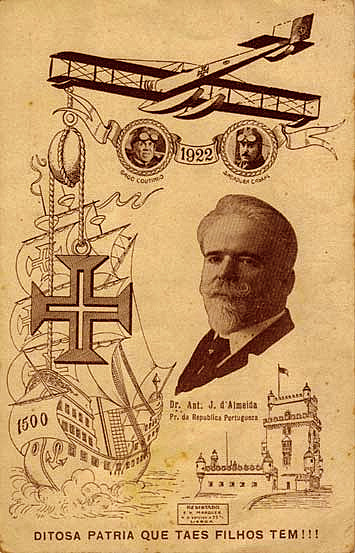

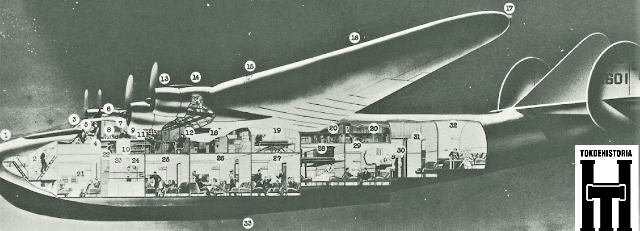

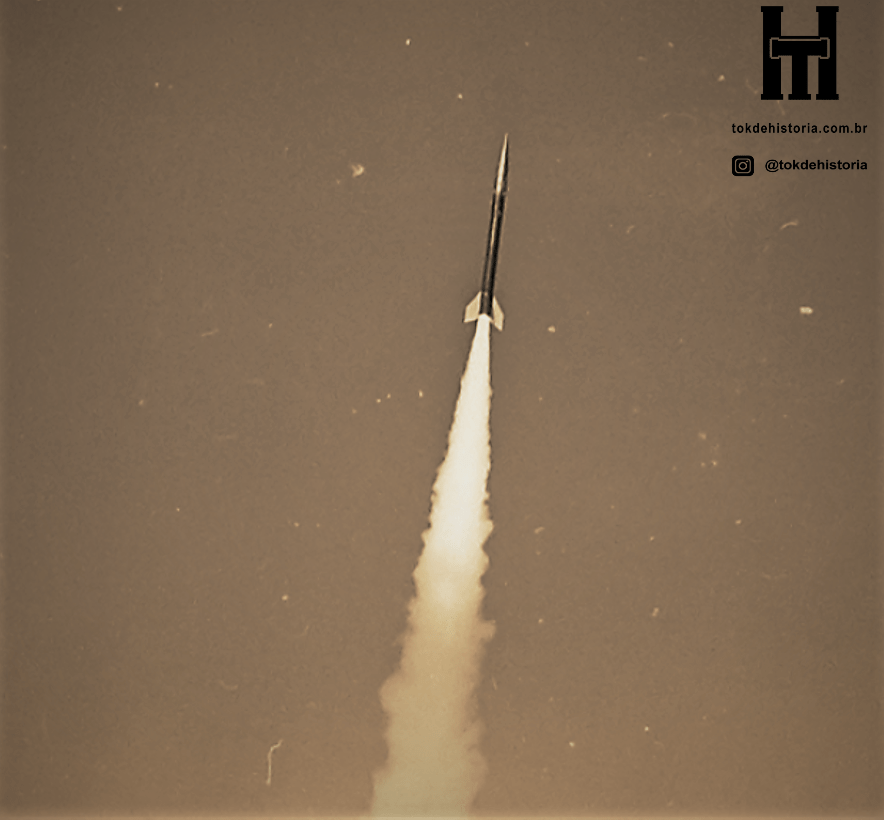

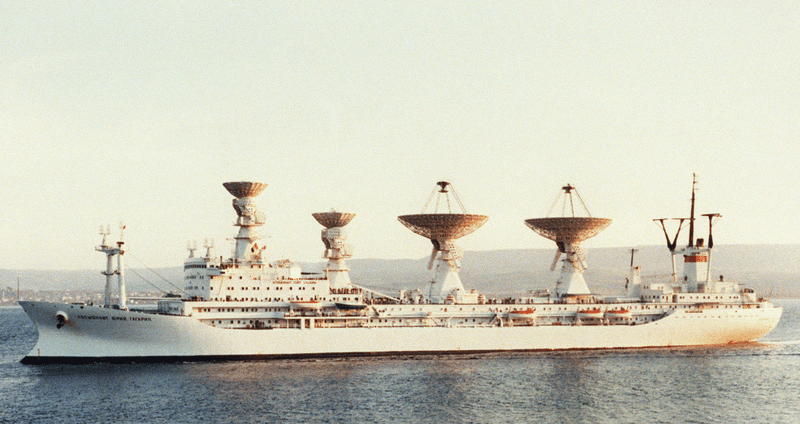

A LATI foi oficialmente fundada em 11 de setembro de 1939, dez dias após o início da Segunda Guerra Mundial, como uma empresa aérea destinada a atuar em uma rota que buscava ligar a Itália à América do Sul em menos de 48 horas.

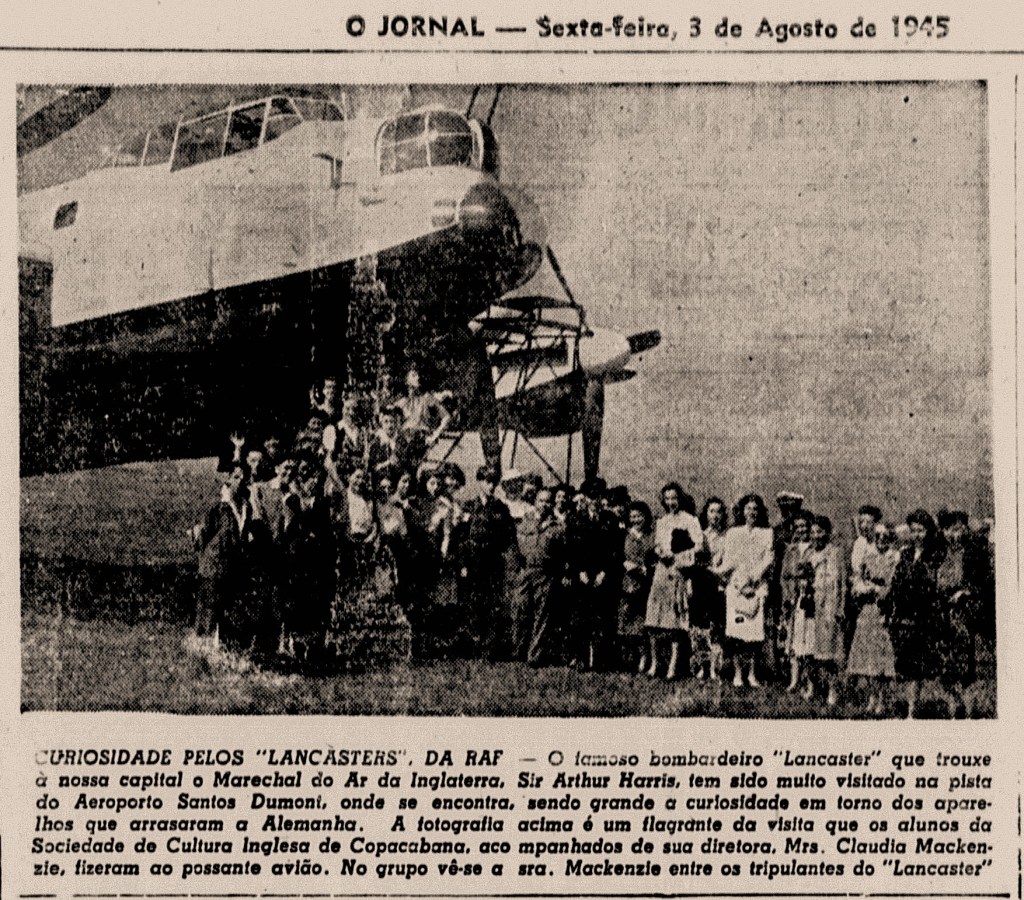

Os voos experimentais foram então iniciados em 3 de outubro de 1939 e a empresa contava com apoio do governo italiano. Tanto que o seu diretor era simplesmente Bruno Mussolini, filho do ditador Benito Mussolini. Com esse aporte a organização da empresa e dos seus voos seguiu bem rápido e em 22 de dezembro ocorreu o voo inaugural partindo do Brasil para a Itália.

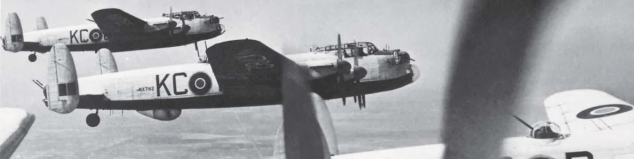

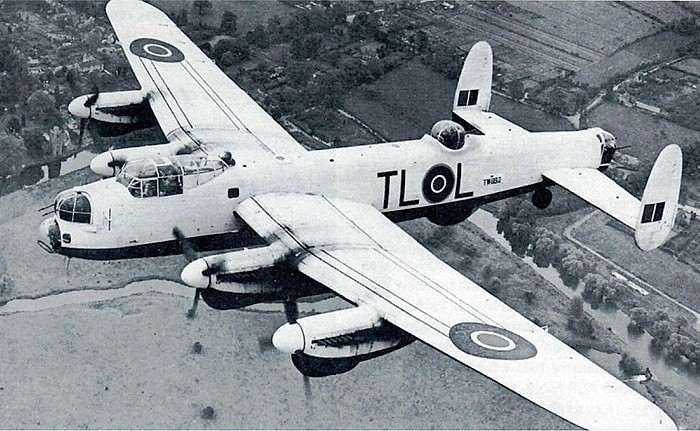

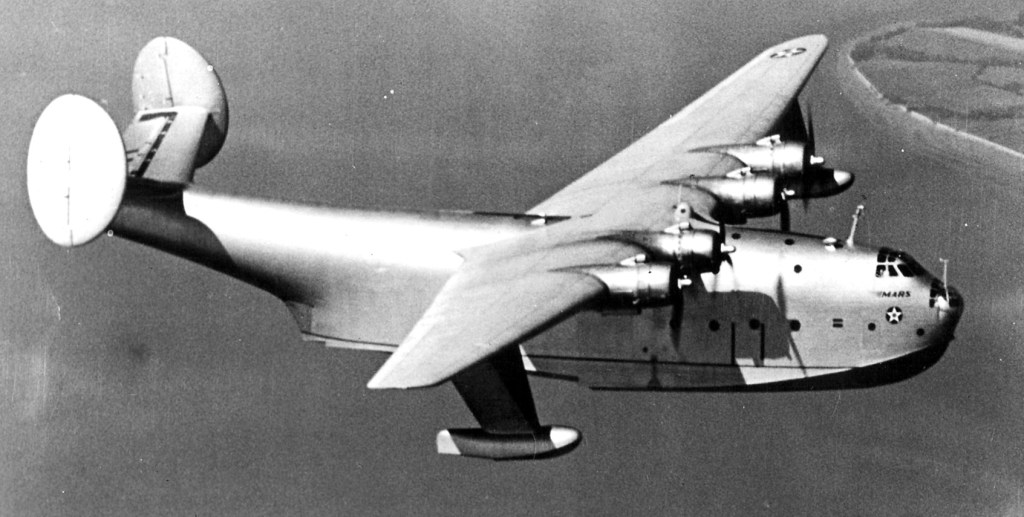

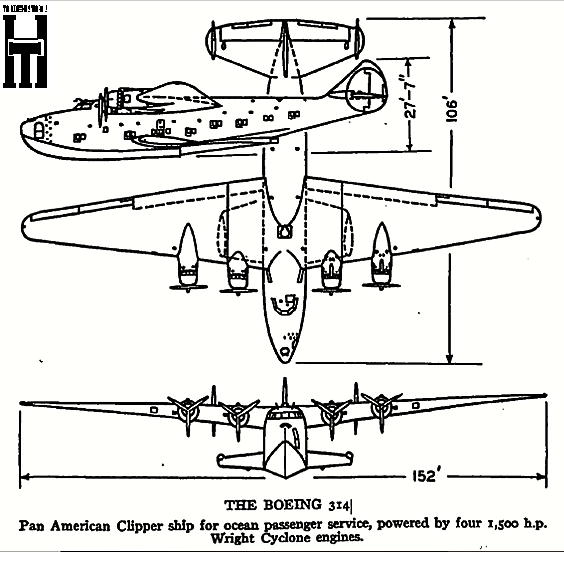

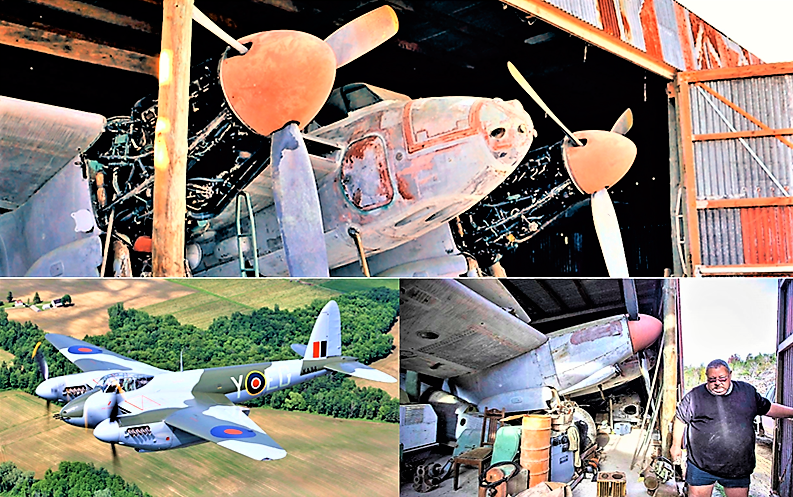

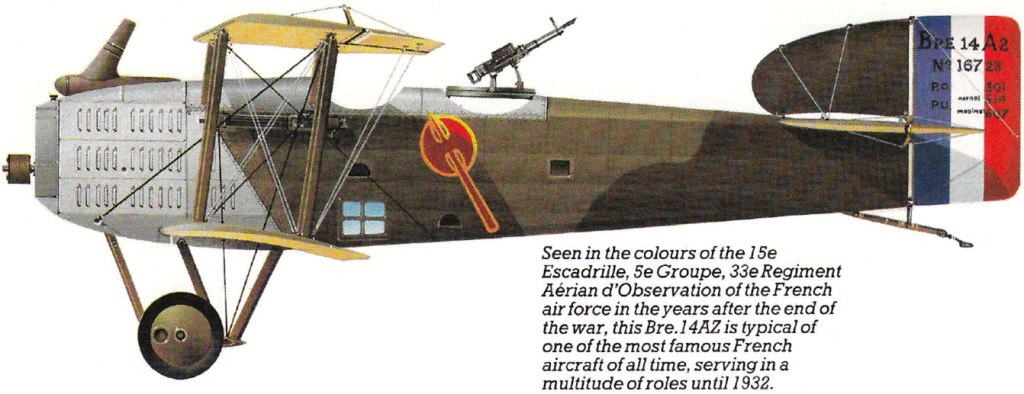

Os italianos utilizaram nesta rota da LATI os confiáveis e resistentes aviões trimotores Savoia Marchetti SM.75, SM.76, SM.82 e SM.83. Até 19 de junho de 1940, essas aeronaves conseguiram realizar quase 60 travessias atlânticas, levando principalmente correspondência, a uma média de 260 a 330 kg de malotes por voo, além de alguns passageiros adicionais.

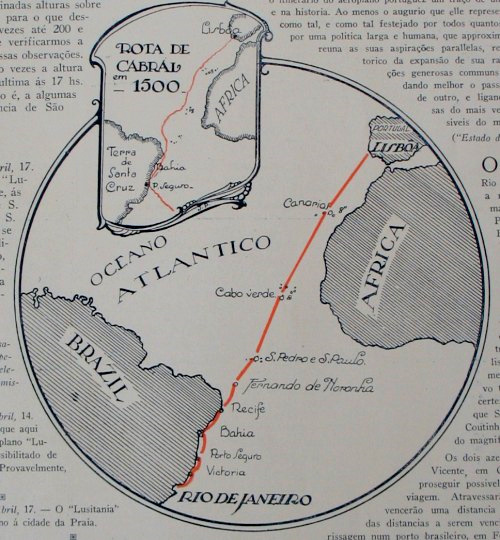

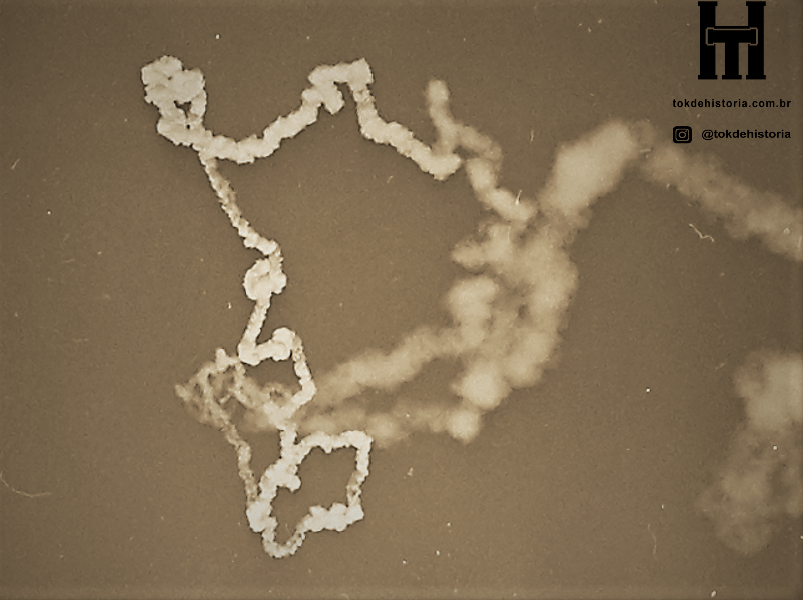

A linha previa uma viagem semanal nas duas direções, com a rota partindo de Roma (Itália), depois Sevilha (Espanha), Lisboa (Portugal), Villa Cisneros (atual cidade de Dakhla, no Saara Ocidental, na época uma possessão espanhola), Ilha do Sal (no Cabo Verde, então colônia portuguesa), Natal, Recife e Rio de Janeiro.

Com o tempo, os voos regulares entre o Brasil e a Europa passaram a transportar importantes figuras nacionais e estrangeiras, além de correios especiais dos diplomatas alemães e italianos, que não podiam ser violados. Muitos desses diplomatas eram na verdade espiões nazifascistas disfarçados. Já nos voos de retorno a Europa seguiram materiais raros e estratégicos, como diamantes, platina, mica, substâncias químicas, livros e filmes de propaganda dos Aliados. Um verdadeiro “buraco” no bloqueio militar e econômico efetuado pelos ingleses contra a Alemanha e a Itália.

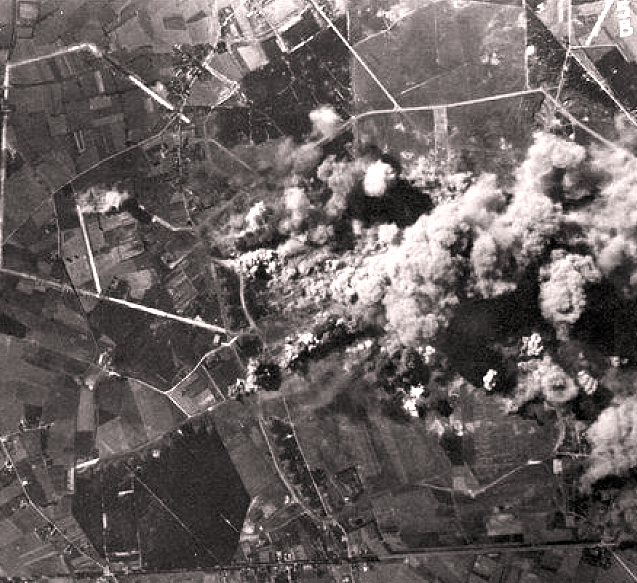

Mas tinha mais. O historiador norte-americano Stanley E. Hilton, em seu livro Hitler’s Secret War In South America, 1939-1945: German Military Espionage and Allied Counterespionage in Brazil informou que membros da embaixada americana no Brasil transmitiram aos britânicos que durante as travessias no Oceano Atlântico, os pilotos da LATI estavam visualizando navios britânicos, marcando suas posições em mapas e informando os alemães para enviar seus submarinos e afundá-los.

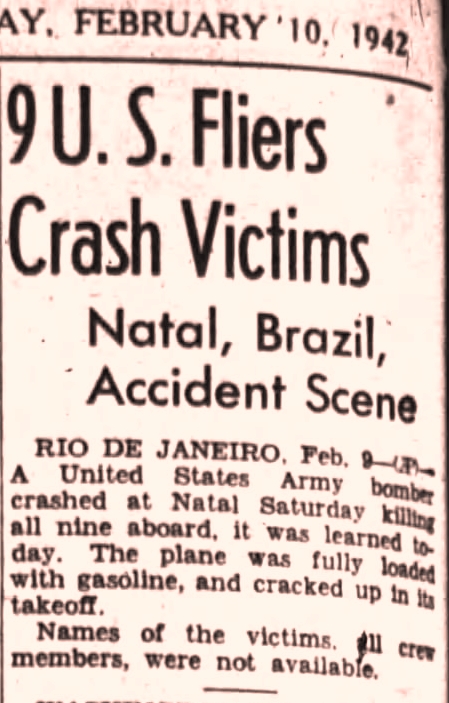

Mas os voos da LATI não seguiam sem problemas e houve um bem sério!

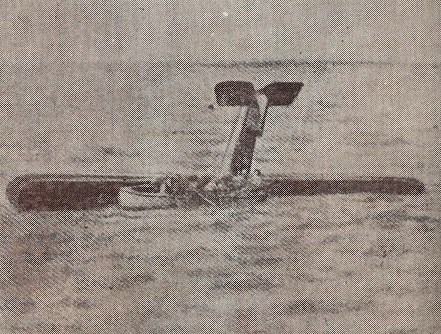

Em 15 de janeiro de 1941, um SM.75C com a matrícula I-BAYR, partiu de Natal para a ilha do Sal com dez tripulantes e passageiros. Ao se aproximarem de Fernando de Noronha o motor central nº 2 perdeu potência e o piloto foi forçado a descer a aeronave no mar. Ninguém que estava a bordo foi encontrado com vida. Existiu na época a informação que esse acidente poderia ter ocorrido pela sobrecarga de minerais estratégicos sendo contrabandeados para o aliado alemão, ou por uma bem montada operação de sabotagem dos ingleses.

Houve outras situações negativas envolvendo a LATI e sua atuação no Brasil, mas agora uma de suas aeronaves serviria para uma missão diferenciada; transportar clandestinamente um combatente das forças armadas nazistas para a Alemanha.

A Viagem Para o Nordeste do Brasil.

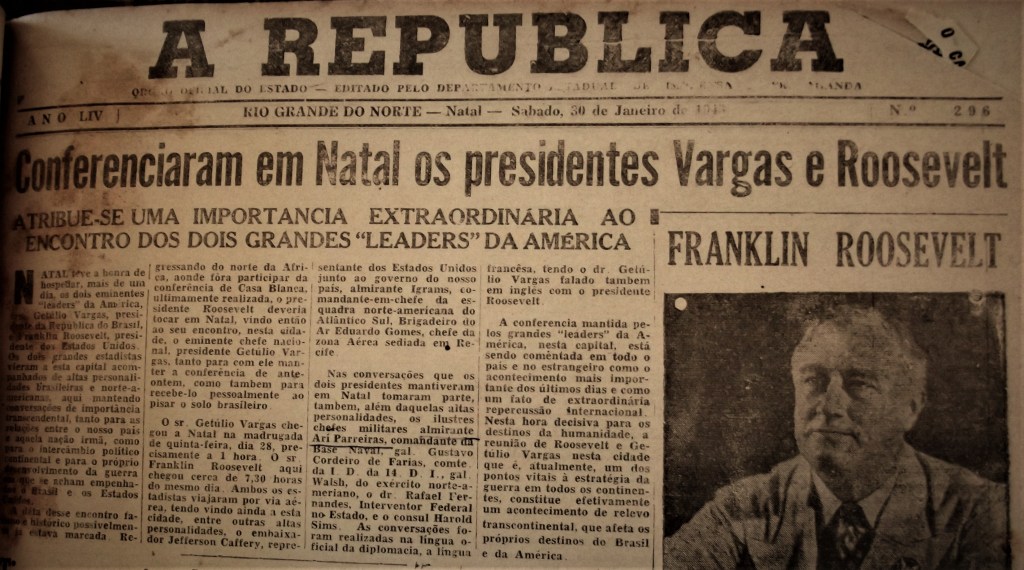

Como comentamos anteriormente, Franz von Werra chegou na Quinta Feira Santa ao Rio de Janeiro. Já a sua partida se deu no dia 13 de abril de 1941, Domingo de Páscoa. E o que ele fez no Rio enquanto ali esteve? Não sabemos, pois nada deixou escrito em seu relatório.

Provavelmente ele ficou mesmo escondido na embaixada, ou na casa de algum funcionário. Até porque a espionagem britânica atuava então fortemente no Brasil e recapturar Werra, ou mesmo matá-lo, seria algo bastante desejado.

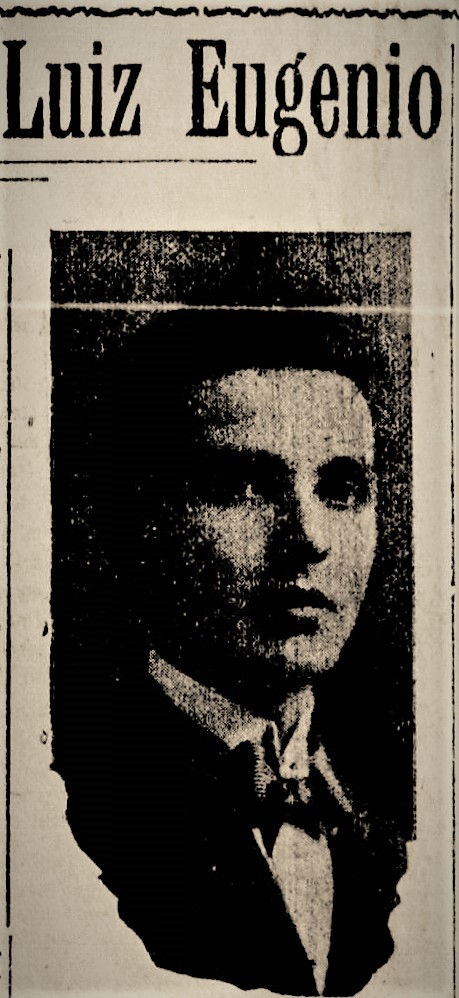

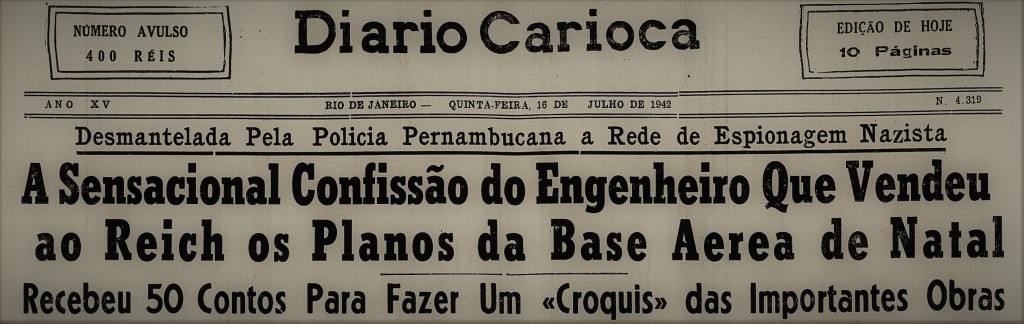

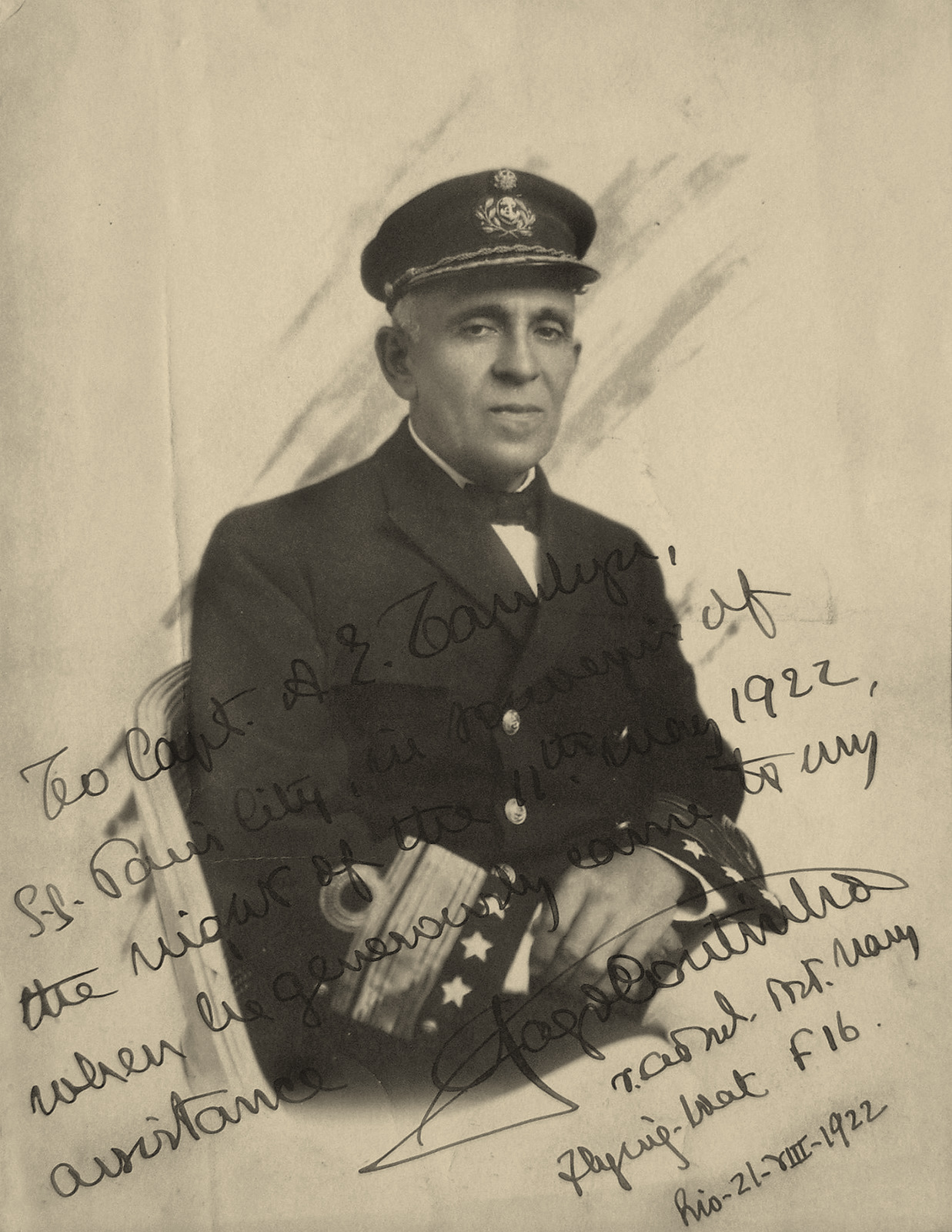

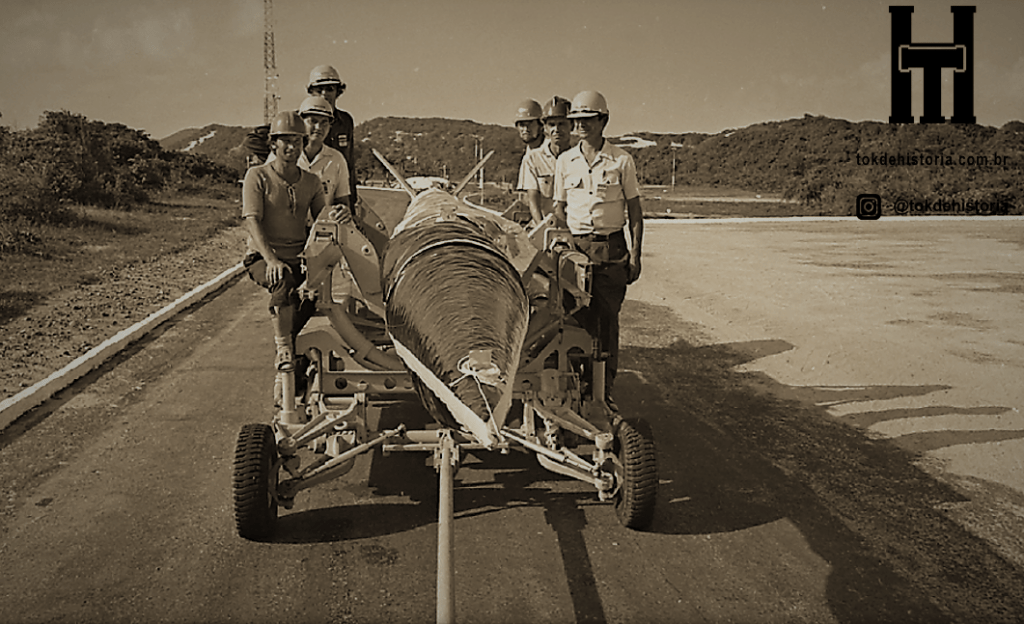

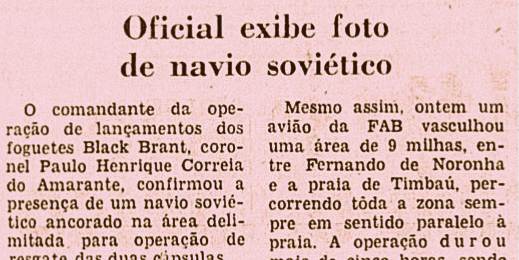

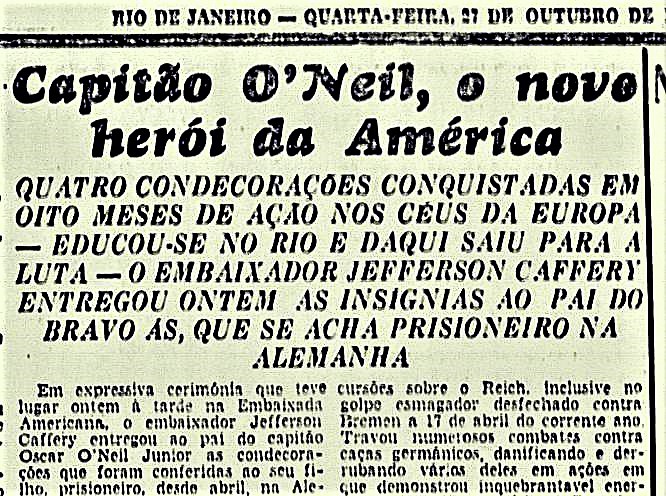

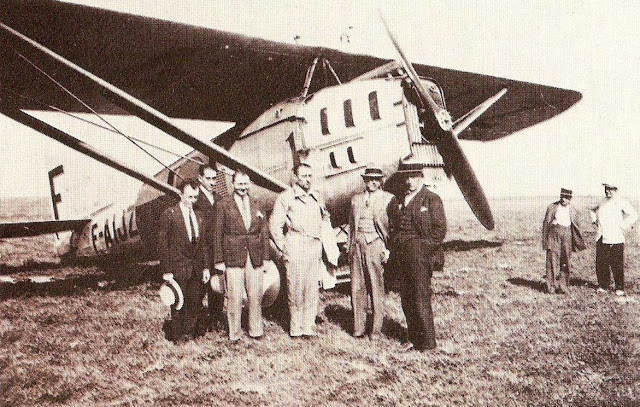

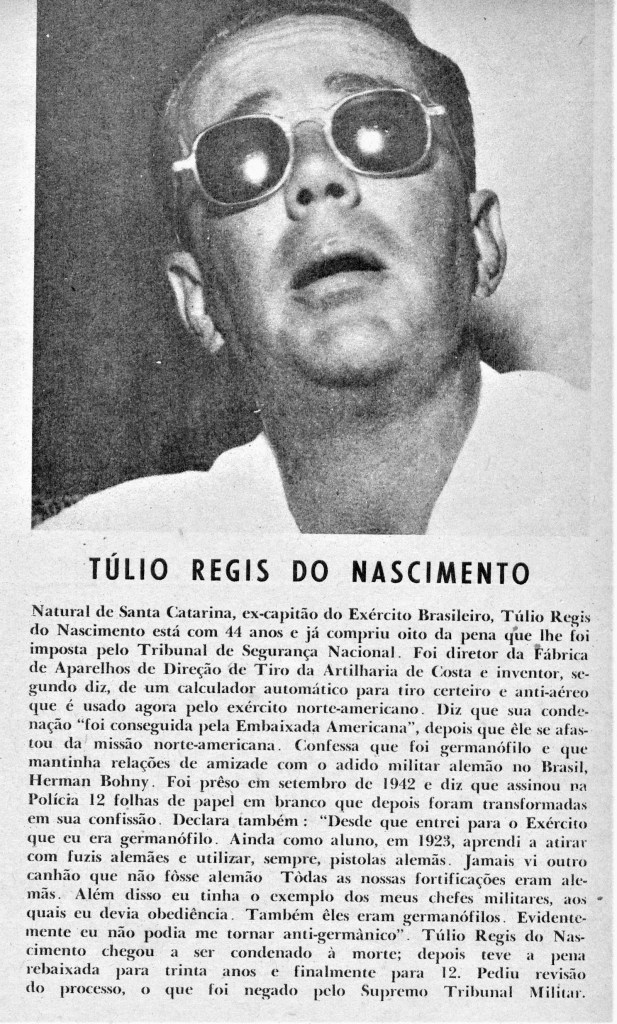

Nos jornais cariocas não existe nenhuma informação da partida de alguma aeronave da LATI para o Nordeste do Brasil no dia 13. Mas no Diário de Pernambuco, encontrei uma nota (abaixo) que comenta sobre a aterrissagem da aeronave Savoia Marchetti SM.83, prefixo I-ASSO, no Campo do Ibura, Recife. Eram 13h50min do domingo e a bordo vinha um único passageiro – Berd Notus.

Após desembarcar e diante de sua situação, seria de esperar que esse único passageiro agisse de maneira discreta e sem chamar a atenção. Mas foi tudo exatamente o contrário.

Notus (Werra) não resistiu e começou a dar declarações ao encontrar o jornalista do Diário de Pernambuco que estava de plantão no Ibura e acompanhava os pousos e as decolagens das aeronaves. Apresentou-se como “estudante” e “filho do ministro da Alemanha no México” e chegou ao cúmulo de afirmar que “vai à Alemanha alistar-se na Luftwaffe” e que “esperava lutar ainda esse ano”. Só faltou dizer que era um “Barão”!

Era uma total falta de senso de segurança, muita irresponsabilidade e, certamente, um extremo excesso de arrogância. Aparentemente o tenente alemão nem se importou com a presença de Gino Portesi, um capitão da Regia Aeronáutica, a força aérea fascista, que além de ter sido o piloto do avião que trouxe Werra do Rio, era o subdiretor no Brasil da Ala Littoria, a companhia aérea nacional italiana e controladora do capital da LATI.

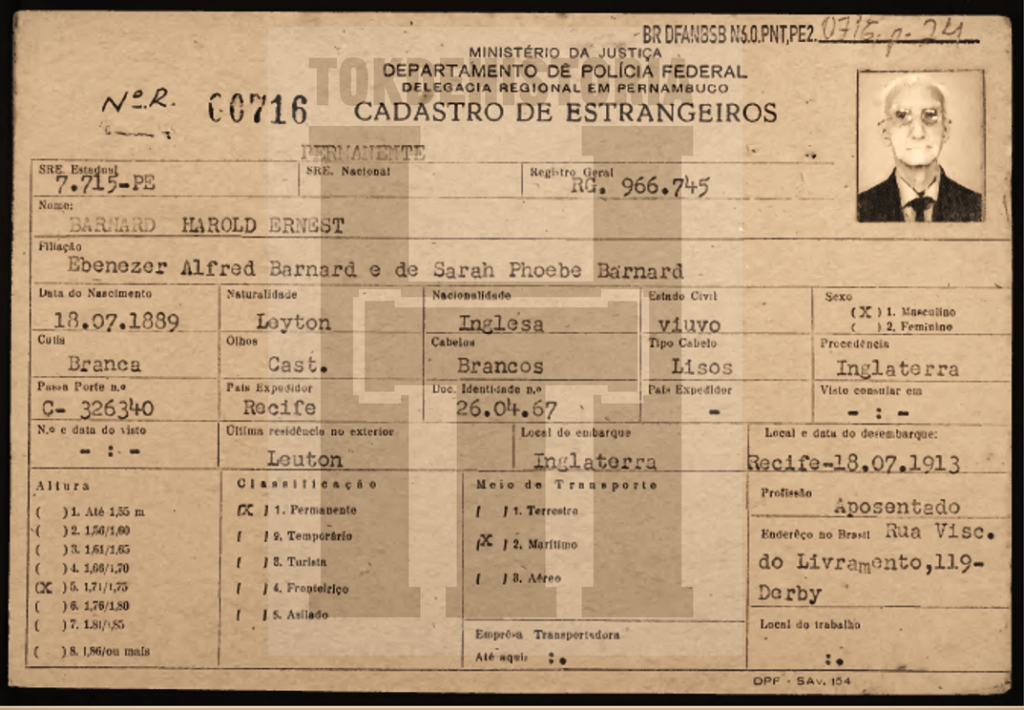

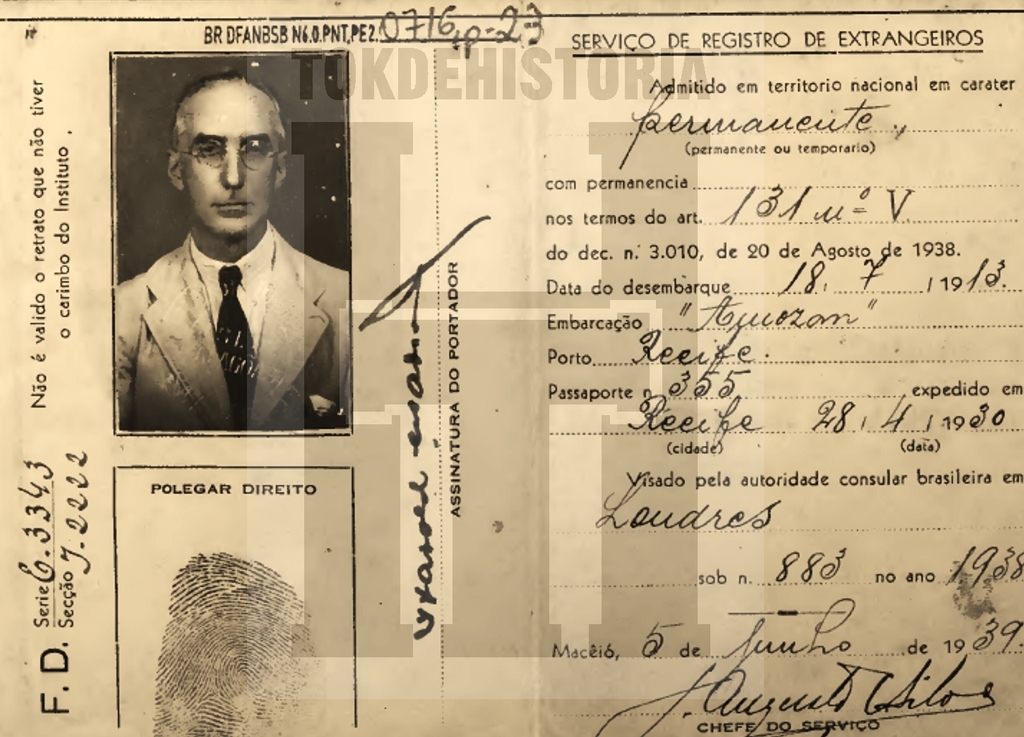

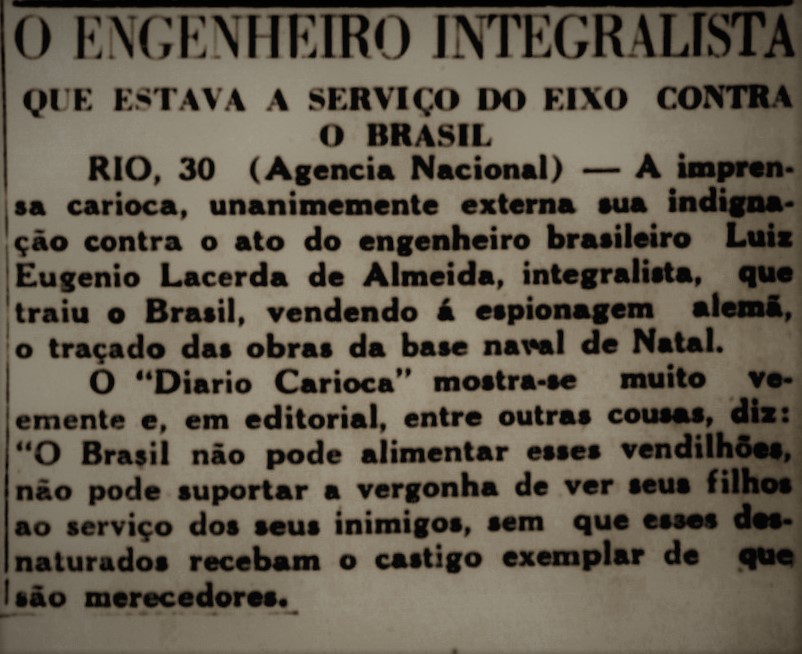

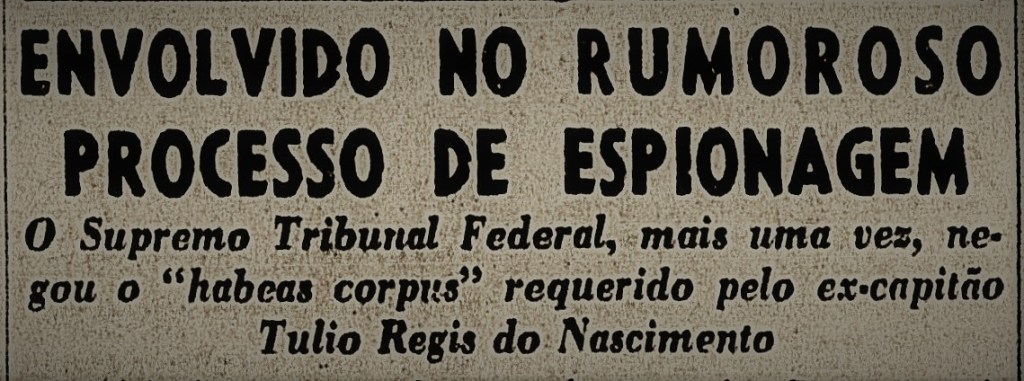

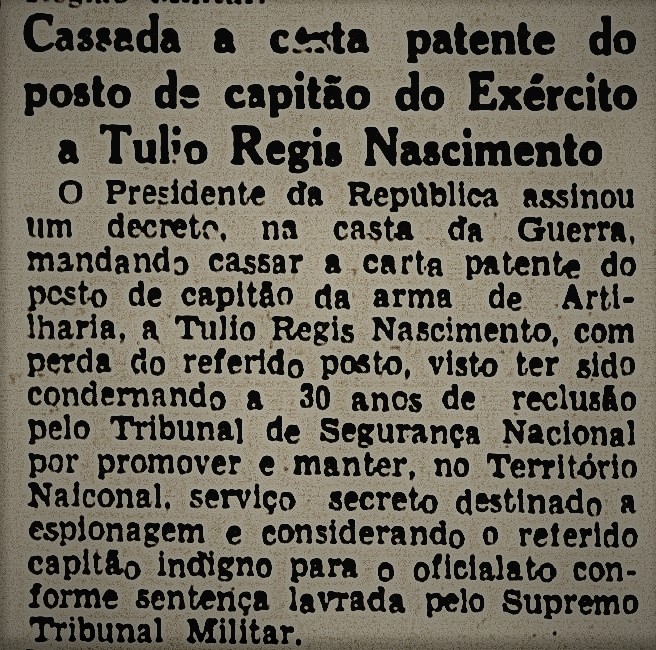

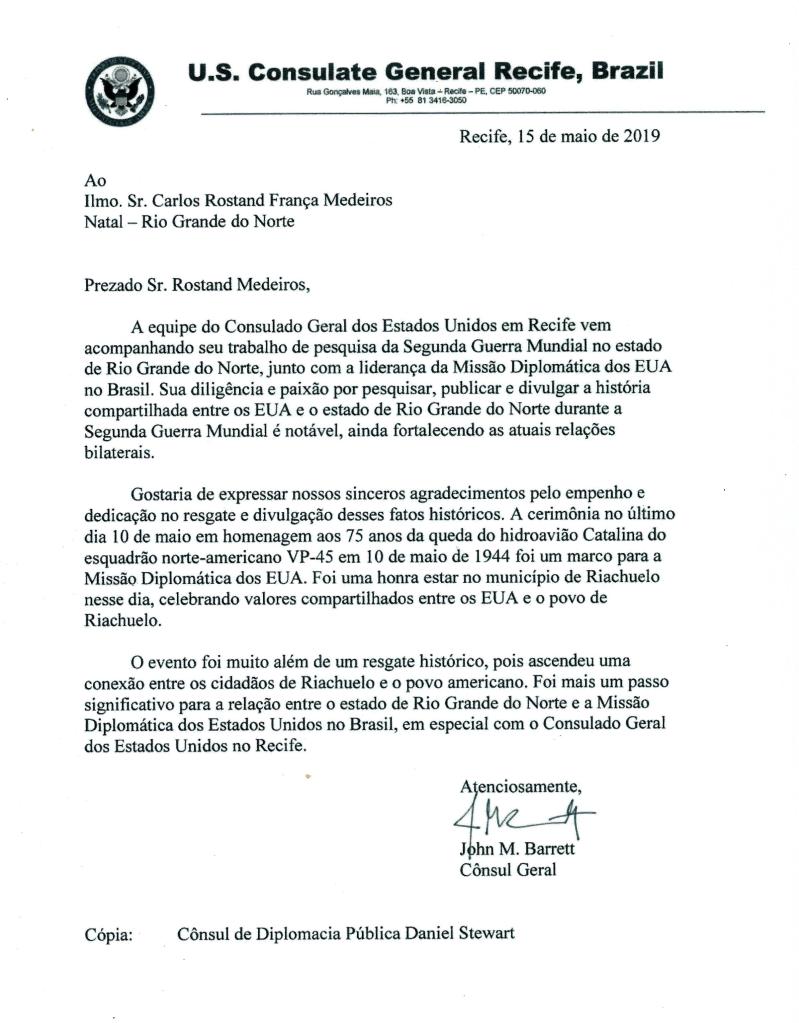

Através de um documento (acima) da Delegacia de Ordem Política e Social, DOPS, de Recife, produzido em 5 de maio de 1942, descobrimos que realmente o piloto alemão quase colocou tudo a perder no Campo do Ibura. Nesse documento, produzido um ano depois da passagem de Franz von Werra pela capital pernambucana, existe a informação que um inspetor da Polícia Marítima desconfiou do jovem falastrão que se dizia “estudante” e apresentou o passaporte nº 298. Mas ficou só nisso.

A verdade é que Werra passou pelo Brasil e a polícia do ditador Getúlio Vargas nem se deu conta e nem tomou conhecimento. Isso se ele não recebeu algum tipo de ajuda de alguma autoridade brasileira. Situação que não duvido, dado o grande número de simpatizantes nazifascistas em nosso país.

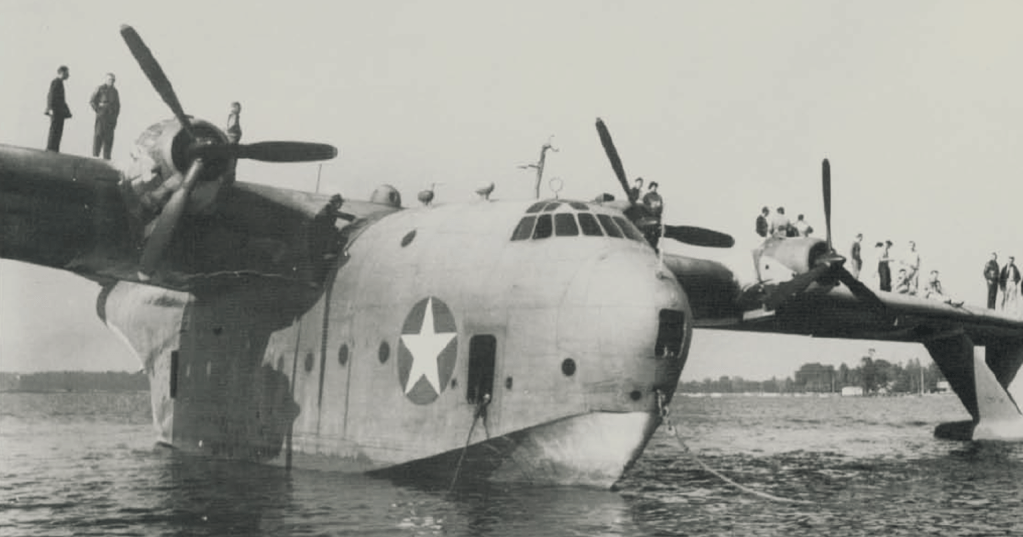

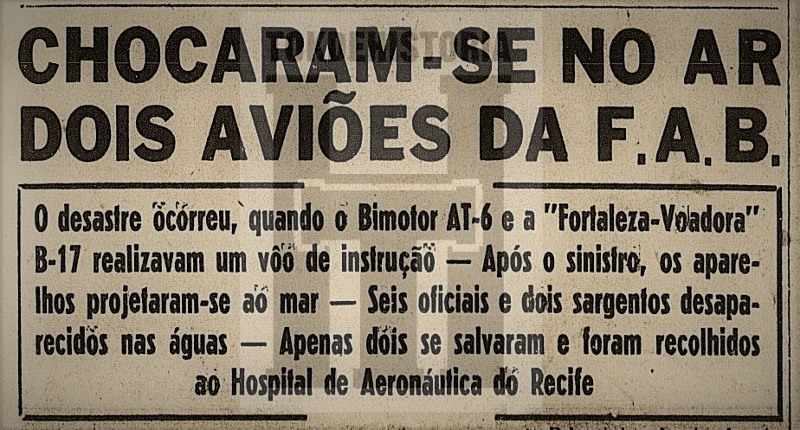

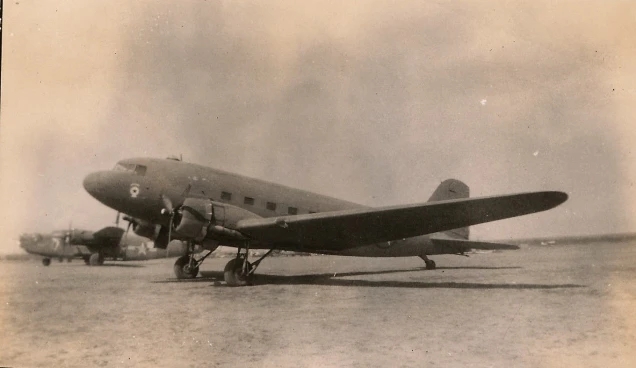

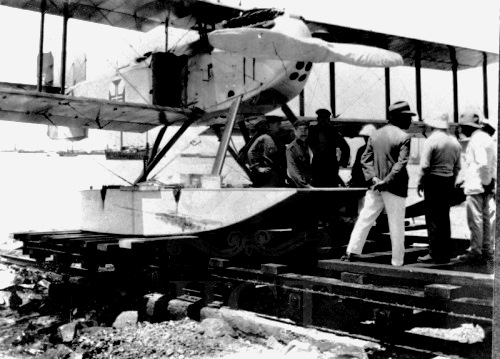

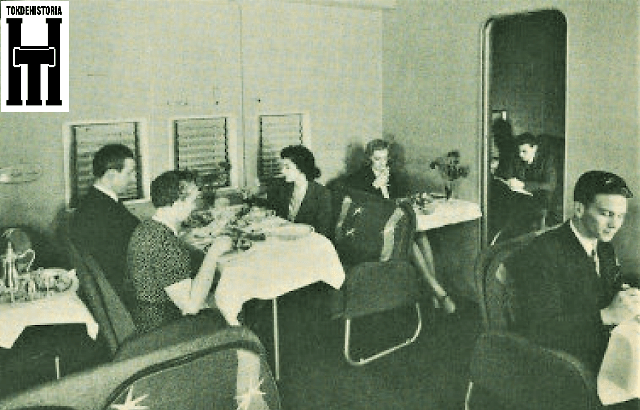

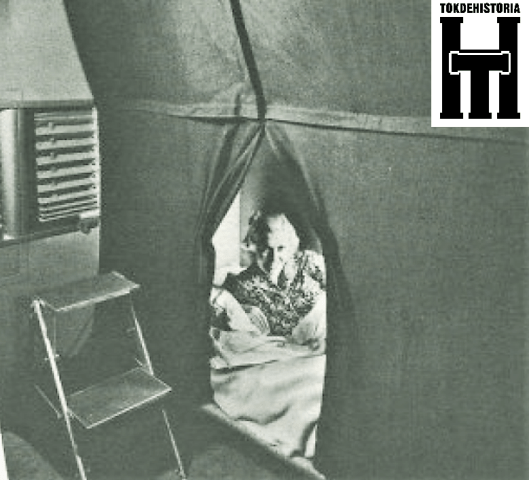

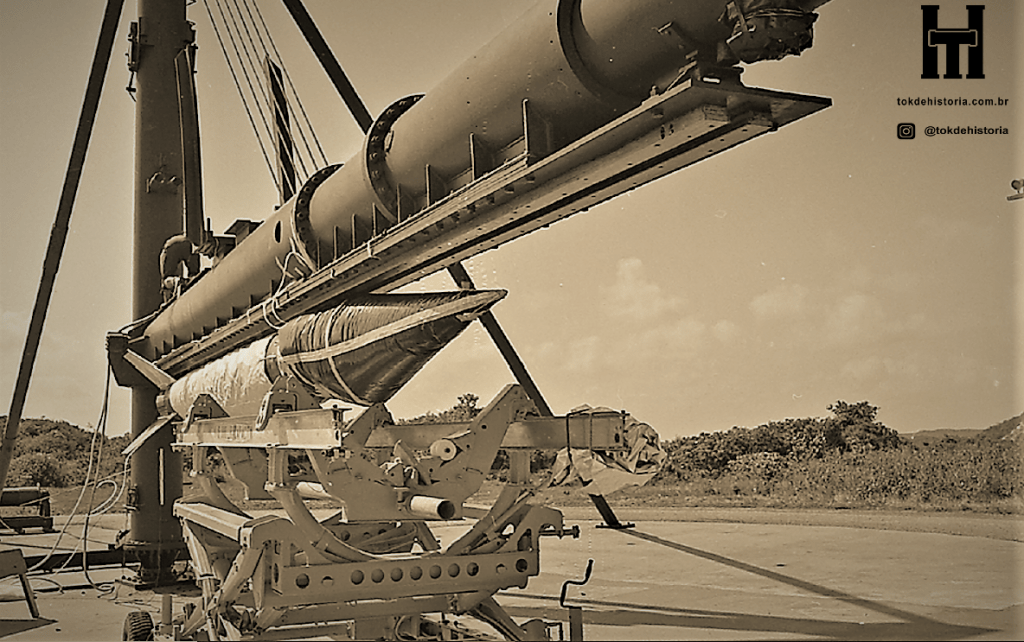

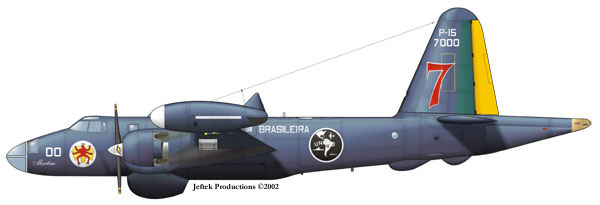

Na mesma tarde o fugitivo embarcou em um moderno Savoia Marchetti SM.82 de prefixo I-BATO. Era uma aeronave recém-construída, que transportava dez passageiros, possuía um piloto automático, banheiro, rádios aprimorados e dois tanques de combustível adicionais. Além da tripulação, o I-BATO transportava oito passageiros, sendo cinco alemães e três italianos, entre eles Werra e Portesi. A aeronave decolou do Ibura utilizando a potência máxima de seus três poderosos motores Alfa Romeo 128RC e chegou a Natal cerca de uma hora depois.

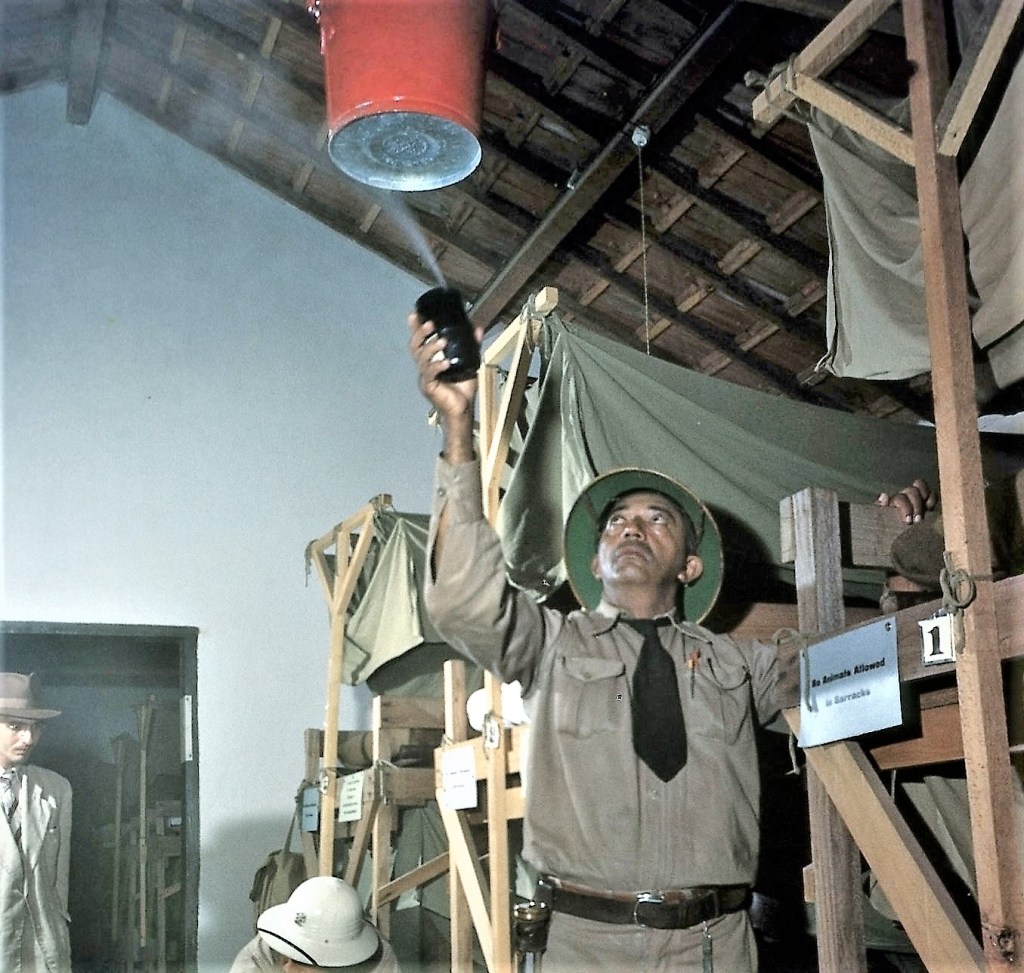

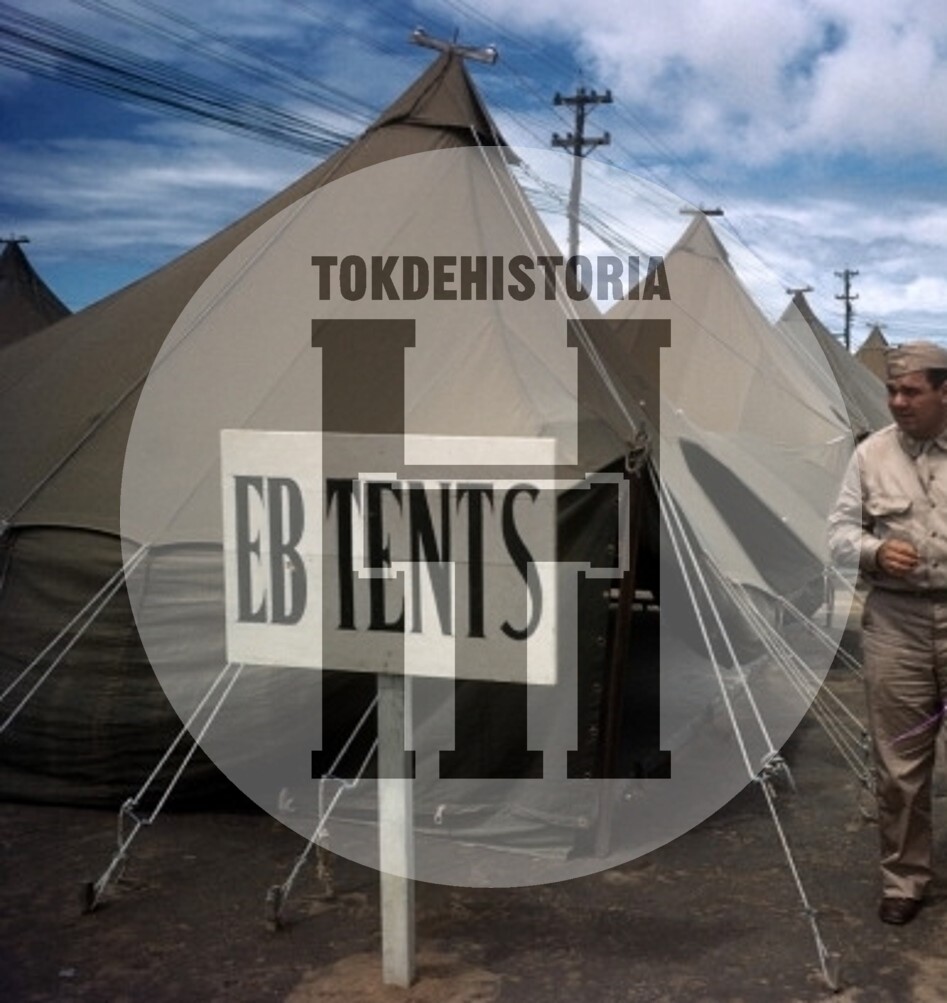

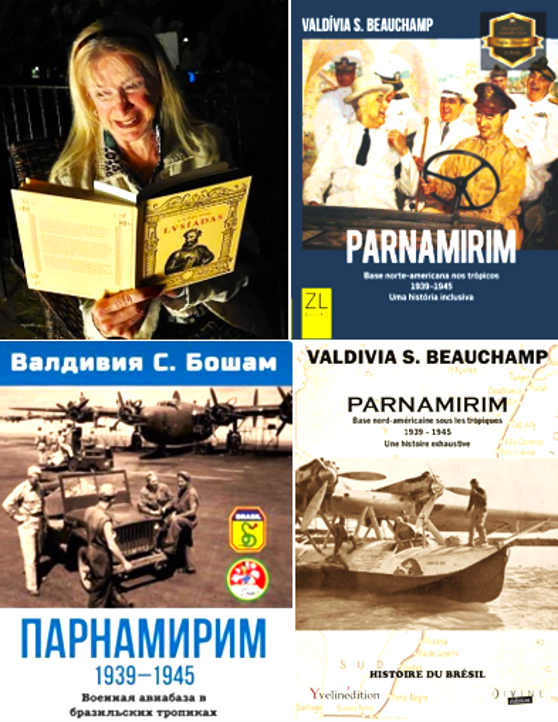

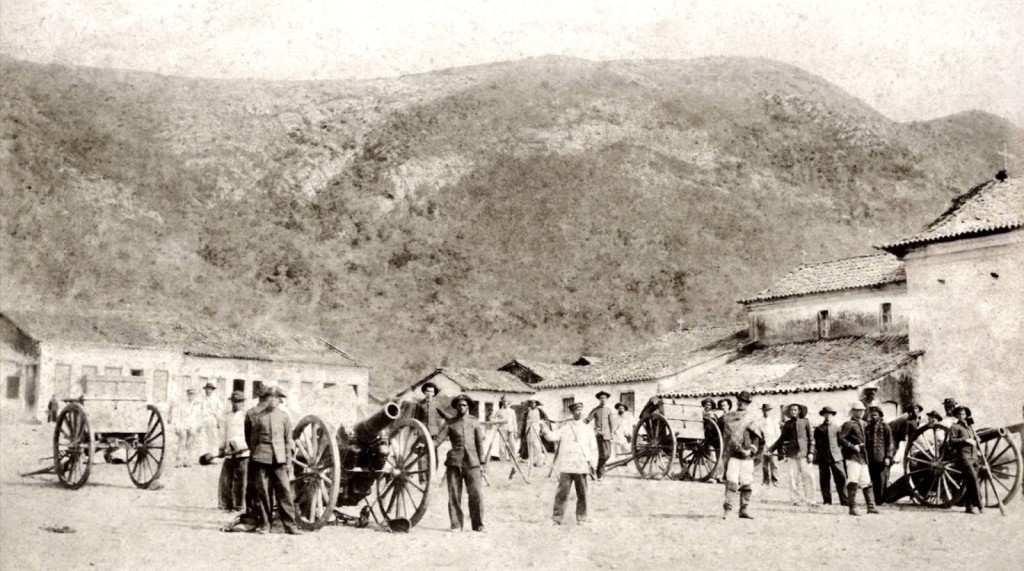

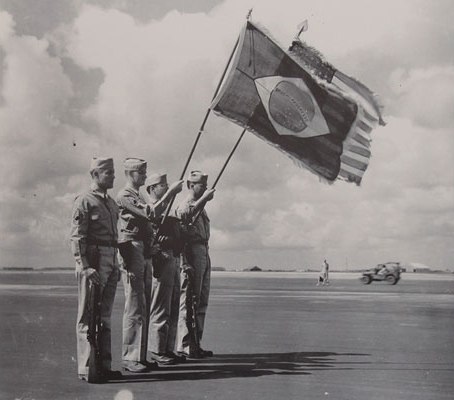

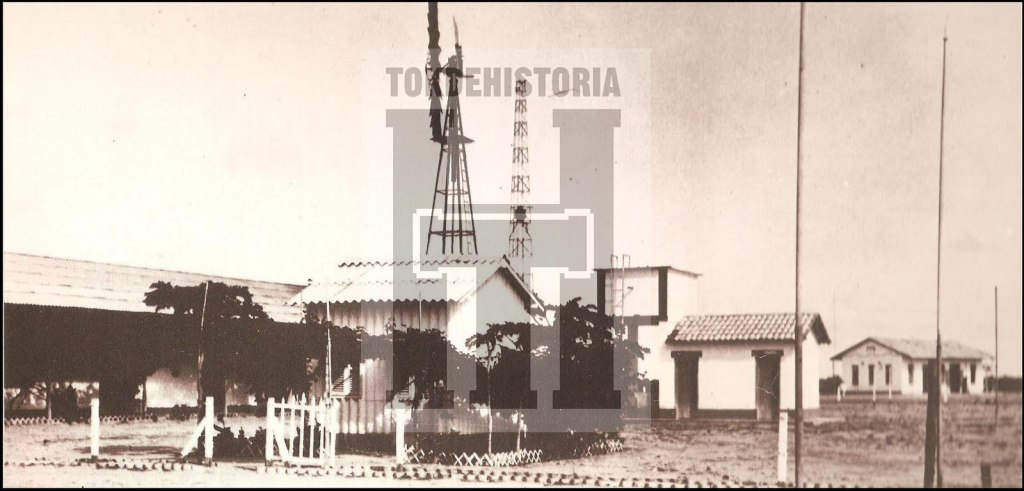

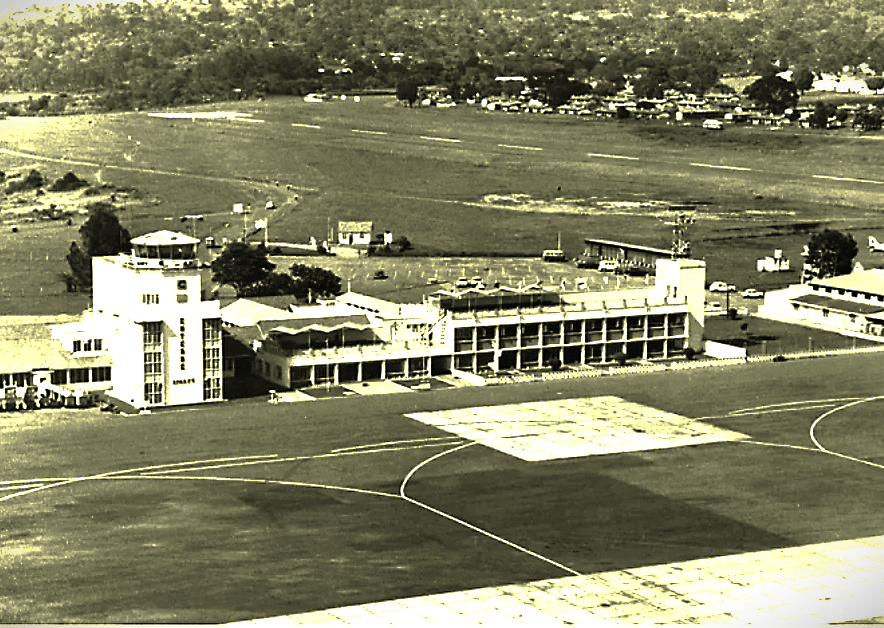

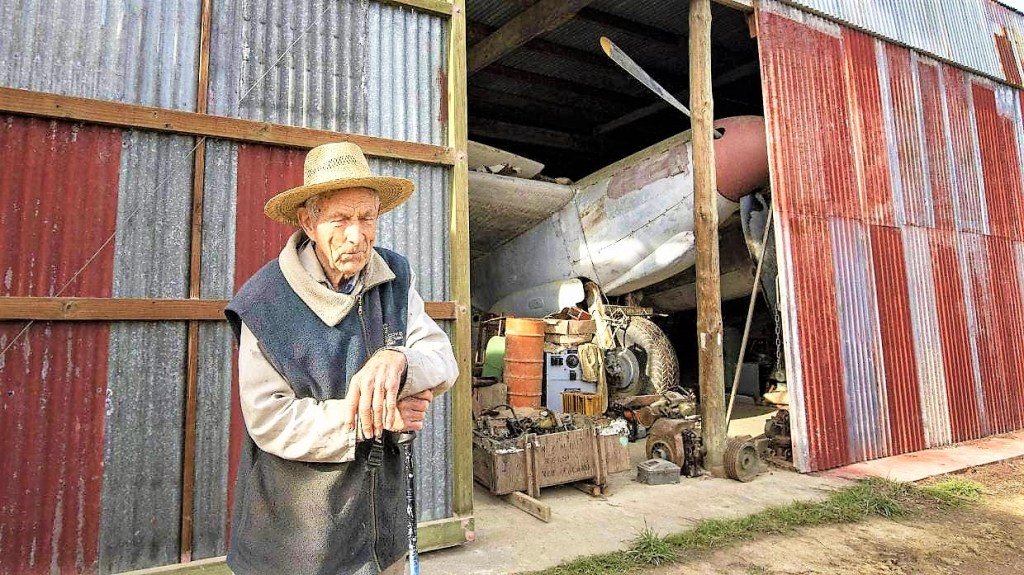

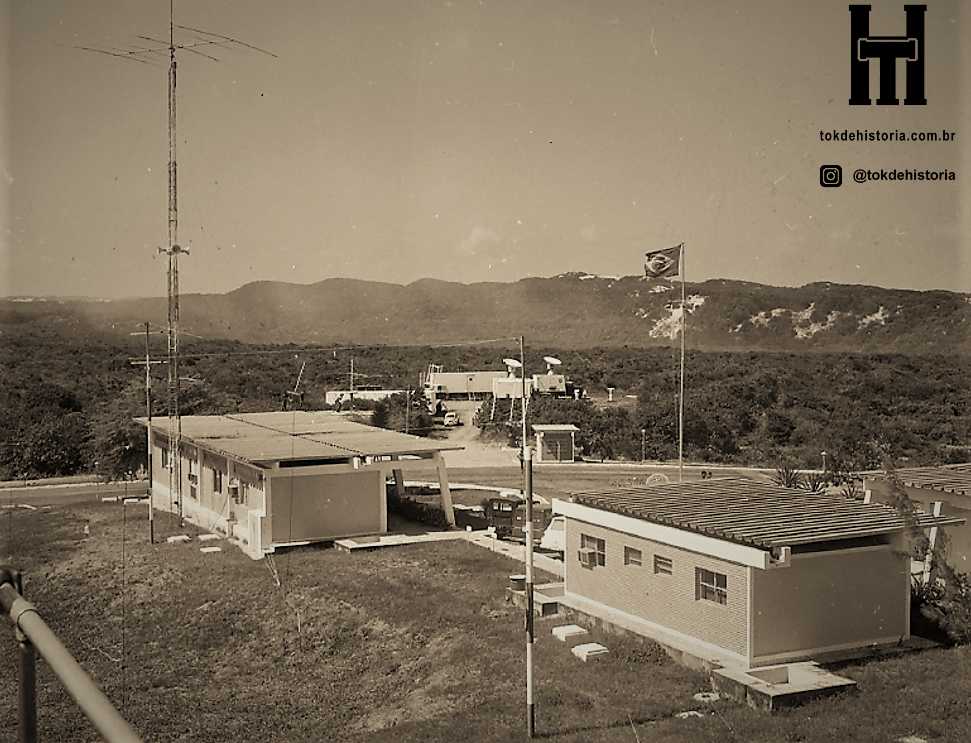

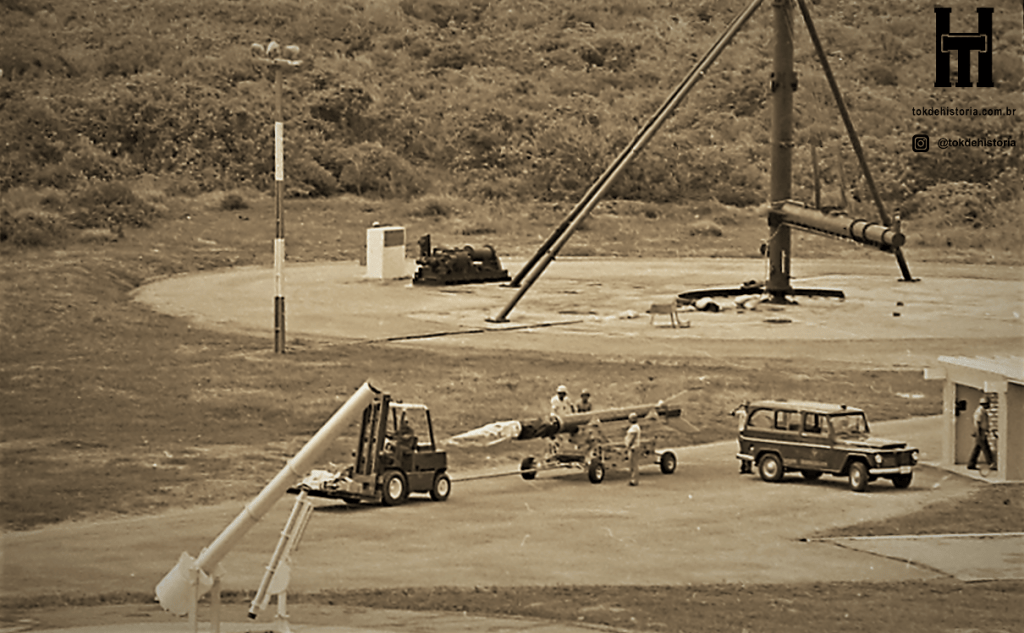

No Campo de Parnamirim.

A pista era longa, mas de terra batida. Entretanto era boa, bem preparada, com 700 metros de extensão, 40 de largura e o SM.82 aterrissou sem problemas no chamado Campo de Parnamirim. Sabemos que Natal entrou na rota de retorno da LATI porque Recife não possuía em seu campo de pouso uma pista longa o suficiente para permitir a decolagem das aeronaves completamente carregadas.

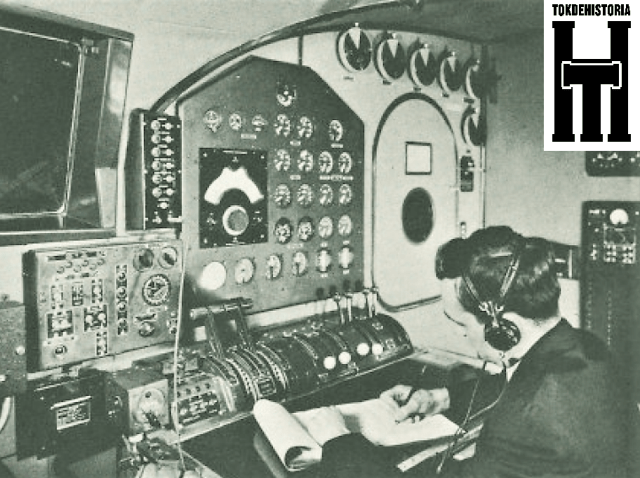

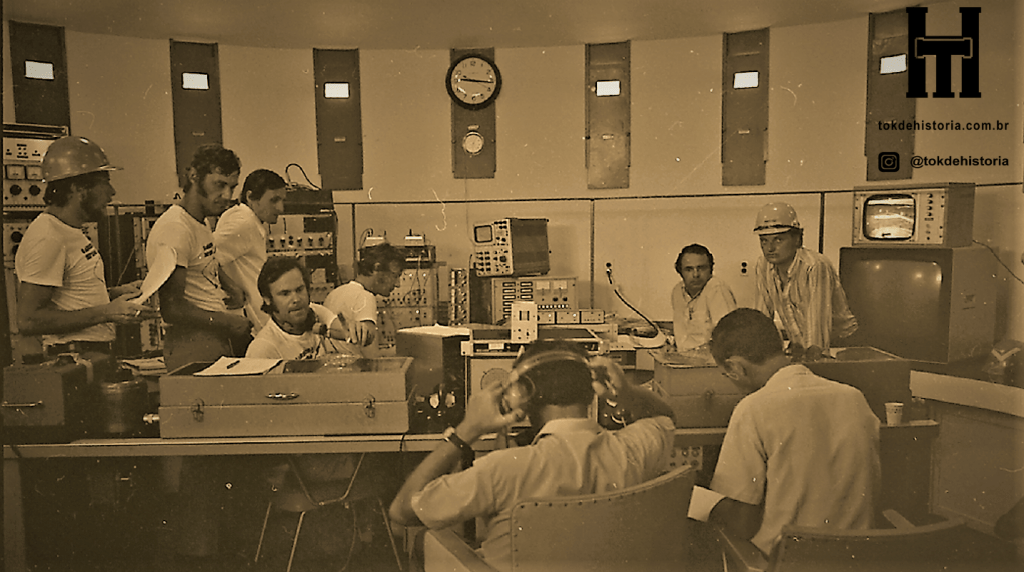

A aeronave chegou pilotada por Guido Pavia, com Bruno Palermo como copiloto, Michele de Toma como radiotelegrafista e Alfredo Piacentini como mecânico. Foi informado que transportava “grande quantidade de mercadoria e malas postais”.

No antigo jornal natalense O Diário, futuro Diário de Natal, encontrei a informação que normalmente o avião da LATI vinha para a capital potiguar na sexta feira, mas aquele chegou em pleno Domingo de Páscoa e isso aparentemente não foi visto como estranho ou anormal.

Os tripulantes e passageiros foram então acomodados no que era conhecido como “Hotel da LATI”, próximo do hangar da empresa. Não existem maiores informações sobre esse local, mas tudo indica que era tipo uma estalagem, sem maiores confortos, servindo apenas para acomodar os que embarcariam na manhã seguinte para a travessia do Atlântico Sul.

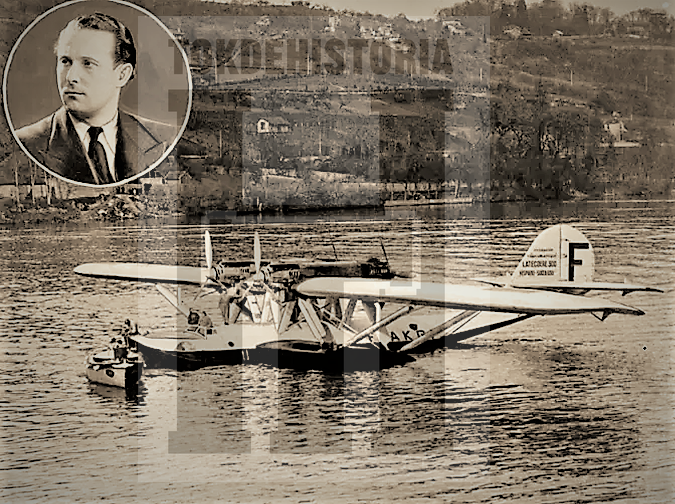

Próximo ao hangar dos italianos existia outros dois Hangares, uma casa de apoio, uma estação de rádio e outras infraestruturas. Elas pertenciam aos franceses da Air France e algumas delas estavam ali desde o início da década anterior. Inclusive a casa de apoio havia servido em algumas ocasiões ao mítico piloto francês Jean Mermoz, quando das suas passagens por Natal. Não era sem razão que nos primeiros tempos de sua utilização, aquele local era conhecido como o “Campo dos Franceses”.

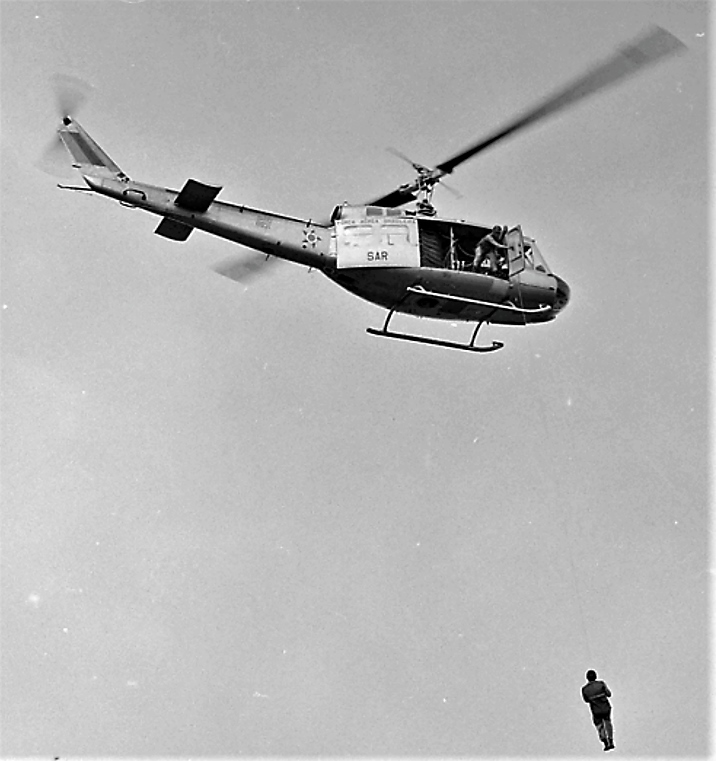

Não sabemos de nenhuma outra movimentação específica no Campo de Parnamirim naquela tarde e início da noite de 13 de abril de 1941, mas sabemos que nessa época o aeroporto estava com uma boa movimentação de estrangeiros, com vários deles circulando por Natal e as regiões Norte e Nordeste. Segundo os jornais natalenses, poucos dias antes de Werra desembarcar no Campo de Parnamirim, em 5 de abril, esteve em Natal uma “missão comercial japonesa” com quatro membros. Eles viajavam em um hidroavião do Sindicato Condor batizado como “Curupira”, que depois de Natal seguiu para Belém do Pará.

E após a chegada do fugitivo Werra ao Rio Grande do Norte, ele teria vindo para Natal? Acho difícil!

Era algo que chamaria bastante a atenção para alguém com um passado que, se não era muito conhecido pela população local, certamente era conhecido de muitos estrangeiros que circulavam na cidade, a grande maioria deles de países contrários aos interesses da Alemanha, Itália e Japão, os países do Eixo. E em caso de Werra ser reconhecido, coisa que poderia acontecer com a sua terrível e constante indiscrição, logo os ingleses estariam no seu encalço.

Além do mais, se havia alguma coisa interessante naquela parte do Brasil para ser vista por um piloto da Luftwaffe, estava no próprio Campo de Parnamirim onde ele havia desembarcado. Pois dali era possível ver como o dinheiro do governo americano alterava drasticamente aquele lugar.

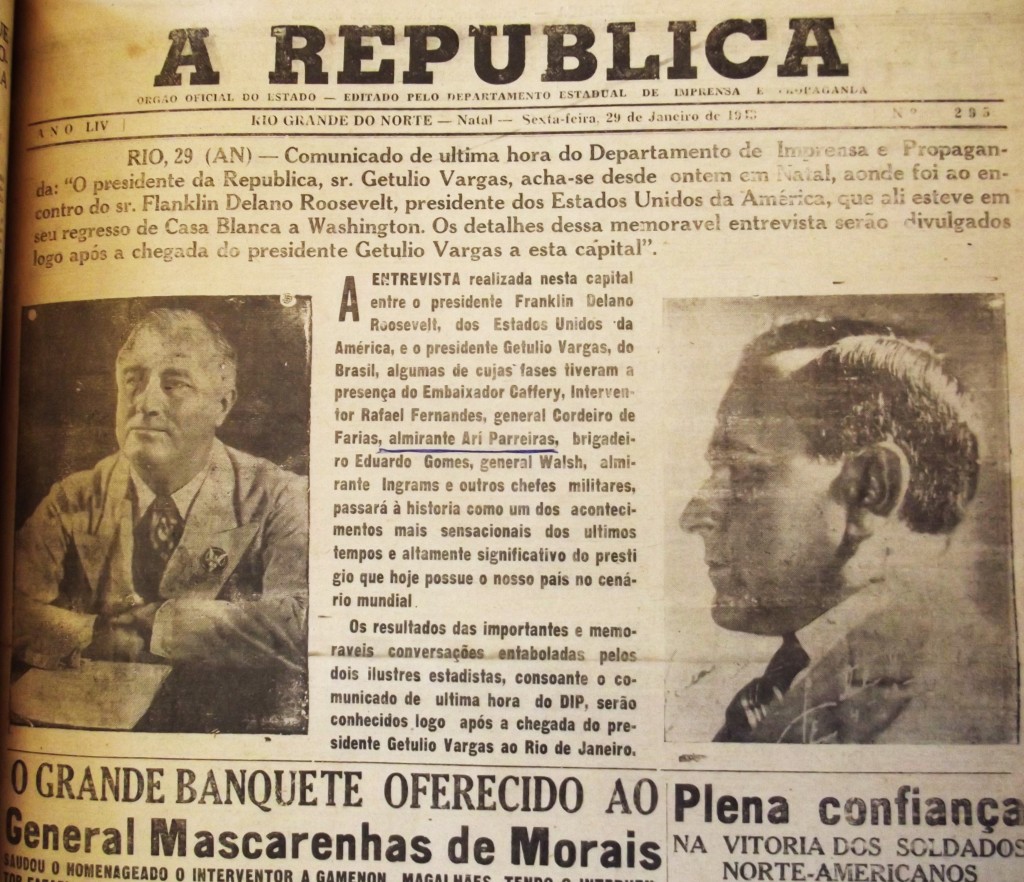

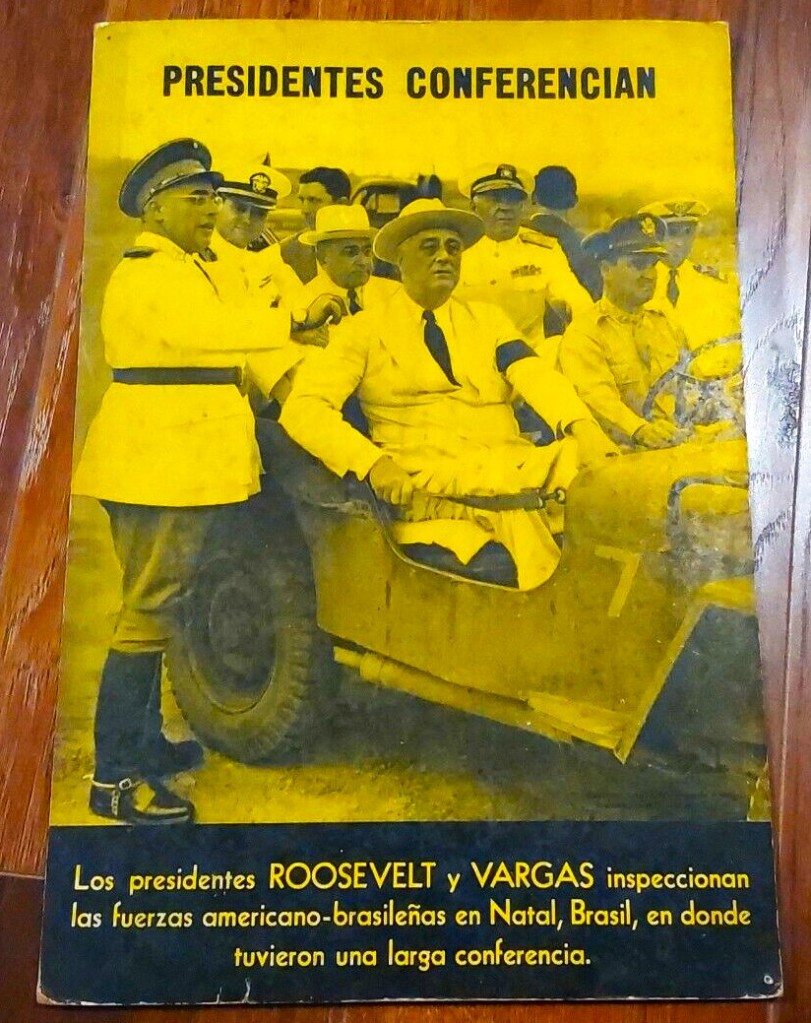

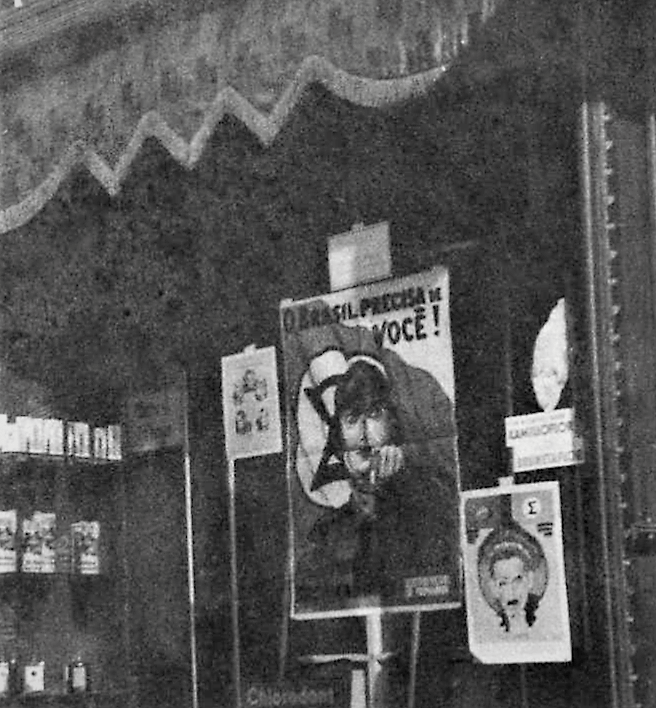

Desde novembro de 1940 que o governo de Franklin Delano Roosevelt, utilizando a fachada de uma das empresas de aviação do país, estava construindo vários aeroportos em todo o Brasil, sendo o maior o de Parnamirim. Pelo mesmo motivo, estes eram empreendimentos destinados à aviação civil. Mas que sem muitas alterações poderia acomodar centenas de aeronaves militares e com diversas finalidades.

Diante daquela situação e da oportunidade, acredito que dificilmente Werra e os outros ocupantes deixaram de dar uma espiadinha no que estava acontecendo naquela grande obra e levar essa informação aos seus superiores em Roma e Berlim. E se assim fizeram, certamente visualizaram a partir do hangar da LATI e com a utilização de binóculos, pois as construções estavam a 1.700 metros de distância.

No outro dia, por volta das cinco da manhã, o Savoia Marchetti SM.82 de prefixo I-BATO decolou de Natal.

O Fim da Sua Sorte.

A estrela da sorte brilhou mais uma vez para Franz von Werra.

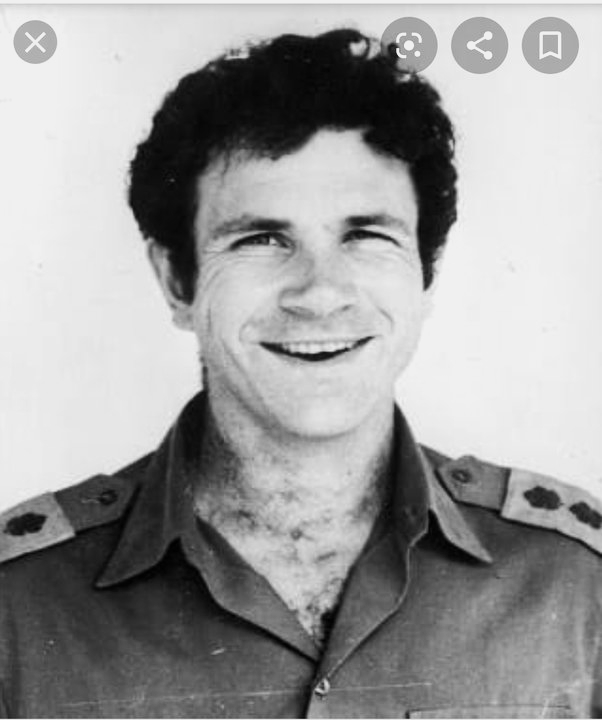

A aeronave italiana cruzou o Atlântico Sul sem problemas. Na sequência aterrissou em Barcelona e Werra trocou de avião pela última vez. Na quinta-feira, 17 de abril de 1941, ele chegou a Roma, desembarcando no Aeroporto de Guidonia, pisando em solo do Eixo pela primeira vez em mais de meio ano.

Werra estava livre e sua fuga foi bem-sucedida. Ele voou para a Alemanha a bordo de um bimotor Junkers Ju 90 e finalmente chegou em Berlim, no Aeroporto de Tempelhof, onde sua noiva Elfi e os amigos lhe esperavam.

Haviam decorrido exatamente 32 semanas desde a derrubada do seu avião de caça e sob todos os aspectos, a sua audaciosa fuga foi realmente prodigiosa.

Foi algo que o levou desde os campos de prisioneiros da Inglaterra, através do Atlântico, até chegar ao Canadá. Depois atravessou o congelado Rio São Lourenço e entrou clandestinamente nos Estados Unidos. Mesmo em meio a muita divulgação, ele conseguiu burlar as autoridades daquele país e atravessou sua larga extensão até o México, circulando completamente incógnito. Finalmente chegou à América do Sul, passou sem problemas pelo Brasil e em poucos dias atravessou o Atlântico Sul até a Europa.

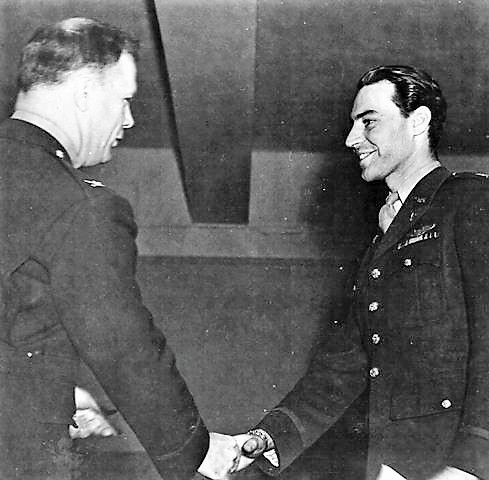

Rapidamente Franz von Werra tornou-se um herói em toda a Alemanha.

Houve um encontro com Adolf Hitler, que lhe concedeu uma alta condecoração.

Já Joseph Goebbels, o Ministro da Propaganda do Reich alemão, celebrou freneticamente o jovem Werra, que adorava ser o centro das atenções. Foi Goebbels que afirmou que durante o curso de sua fuga, Werra escreveu regularmente cartões postais para a sua irmã e nunca se esqueceu de enviar postais para os oficiais ingleses que haviam lhe interrogado.

O intrépido aviador foi promovido a capitão e chegou a ser recebido pelo obeso Hermann Goering, o todo poderoso chefe da força aérea alemã. Nesse meio tempo von Werra se casou com a sua noiva, na melhor tradição da pompa nazista.

O antigo prisioneiro relatou ao comando alemão sobre seu tratamento como um prisioneiro de guerra e com base em sua própria experiência esses relatos ajudaram a melhorar as técnicas para os pilotos alemães capturados atrapalharem ao máximo os britânicos no momento dos interrogatórios. Inclusive consta que esses relatos ajudaram a melhorar o tratamento dos prisioneiros de guerra dos países aliados presos na Alemanha.

O agora capitão Franz von Werra retornou então à luta e foi inicialmente enviado para frente russa. Nesse front de guerra ele elevou até julho de 1941 o seu registro para 21 vitórias aéreas. Quando sua esquadrilha foi retirada da Rússia, ele passou a voar em patrulhas sobre o Mar do Norte.

Em 25 de outubro de 1941, apenas sete meses depois de seu retorno à Alemanha, Werra estava realizando um voo de rotina, em mais um patrulhamento solitário, quando a sua sorte acabou. Ele desapareceu sobre o Mar do Norte, nas proximidades da cidade holandesa de Vlissingen. Provavelmente foi uma falha no motor da aeronave que o levou ao desastre e seu corpo nunca foi encontrado. Ele viveu apenas 27 anos.

Em 1957 a história de Werra foi tema de um filme chamado The One That Got Away, estrelado pelo alemão Hardy Krüger no papel principal. Consta que a película produzida pelo cinema inglês conseguiu uma grande bilheteria na Europa, principalmente na Alemanha.

Atualmente o avião com o qual ele caiu na Inglaterra, está em exposição no Museu da Força Aérea Real em Folkestown, Kent, sul do país.