Luís da Câmara Cascudo – Publicado originalmente no livro HISTÓRIA DO RIO GRANDE DO NORTE, Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1955. 1ª EDIÇÃO, Capítulo XIII, páginas 307 a 312.

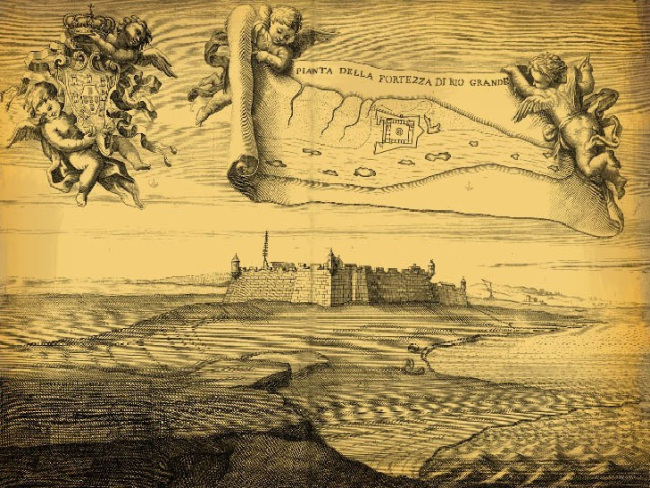

A primeira estrada conhecida no Rio Grande do Norte e, durante séculos, a mais trilhada, foi pelo litoral, beirando quase o mar, rumo da Paraíba. Os colonizadores vieram pelo Atlântico, mas a parte da tropa que devia vir por via terrestre recuou na baía da Traição ante a peste de bexigas. Mascarenhas Homem, fundador do Forte dos Reis Magos, regressou por terra. Esse primeiro caminho teve, no correr da guerra contra os indígenas no final do século XVII, uma série de casas fortes, protegendo o trânsito que seria relativamente vultoso. Vinha-se pela baía da Traição ou Mamanguape, Tamatanduba, Cunhaú, Goianinha, Guaraíras (Arês), Mipibu, Potengi, Utinga, ou seguindo o vale do Cajupiranga, diretamente a Natal. A jornada para o interior ia até o vale do Ceará Mirim, limite do conhecimento geográfico, útil até mesmo depois da expulsão do holandês em 1654.

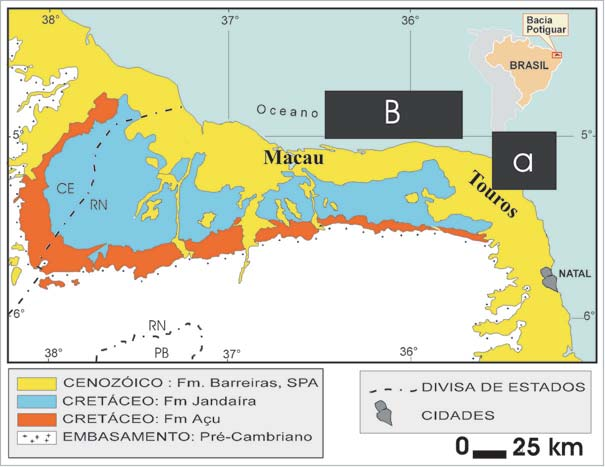

Quando o mestre de campo Luís Barbalho Bezerra realizou a famosa contramarcha de fevereiro-maio de 1640, calcou a estrada já histórica. O genealogista Pedro Taques diz ter sido o desembarque a 7 de fevereiro no porto de Aguaçu, topônimo desaparecido, junto ou nos arredores da atual cidade de Touros. Em nomeações reais encontro baixios de São Roque. O caso é que Barbalho Bezerra veio até o Potengi, quase vendo Natal ou vendo, onde se bateu, derrotou e aprisionou Joris Gartsman, capitão flamengo do Reis Magos, e o conduziu para a cidade do Salvador. De Cunhaú é que o mestre-de-campo escreveu ao conde de Nassau pedindo passagem. Encontramos sua espada vencendo Alexandre Picard em Goiana. Era a trilha secular para ó sul, Natal, vale do Cajupiranga, vale do Capió, Cunhaú, rio Guaju para a Paraíba e daí para Pernambuco, por Mamanguape e Goiana como ainda nos nossos dias é a maior rodovia interestadual.

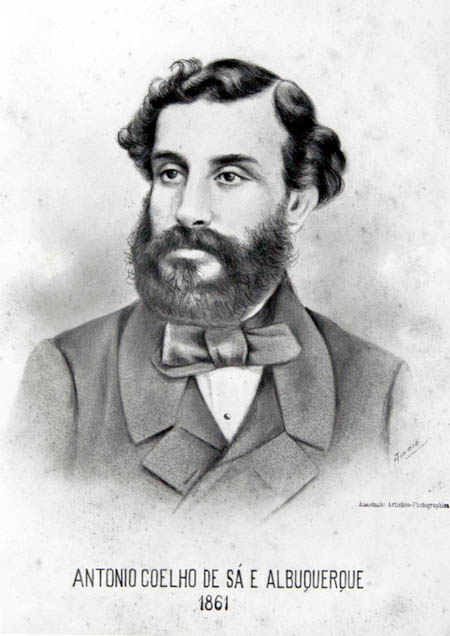

A repressão oficial à revolta da indiaria provocou o alargamento das fronteiras corográficas. Antônio de Albuquerque Câmara bate-se em 1688 nas cabeceiras do rio Açu e entre as serras do João do Vale e Santana do Matos. A revolta abrangia as ribeiras do Açu e Jaguaribe. A zona teve de ser batida e trespassada pelas colunas militares. Nesse 1688 os paulistas vieram ajudar a corrigir a indiada e se encontraram, vindos da Paraíba, com Albuquerque Câmara que se batia no baixo Açu. Domingos Jorge Velho viera de seus currais do São Francisco, por terra e mergulhara pelo boqueirão de Parelhas, no chamado “Sertão de Acauã”, que enrolava serras e capoeirões desde os atuais Jardim do Seridó até Currais Novos. Toda essa região, Focinho dos Picos, Picuí, Caiçara e Bico da Arara, até roçar o rio Acauã, era terra do gentio da nação Canindé e Janduí (Cariri) que se alargava por Quacari, Quimbico, Quintururé, Umvibico, Amoré, Onaxi, Acinum, Quindê, Arari, Jucurutu até a misteriosa serra, do Araridu ou Papuiré até Ticoiji e Tipuí, julgadamente a serra do Coité no território paraibano. São topônimos ·cariris que orlam a peregrinação dos aldeamentos e ficaram como testemunhando a passagem dos Janduí e Canindé antes do desaparecimento. Esse povo dos Canindé foi derrotado em 1690 por Afonso d’Albuquerque Maranhão, da casa de Cunhaú, neto de Jerônimo, 1.º capitão-mor do Rio Grande. O tuxaúa Canindé, soberano do sertão da Acauã, foi batizado e tomou o nome de João Fernandes Vieira. Dois anos depois o Senado da Câmara de Natal pedia a criação de arraiais, povoados com defensão militar nos quatro pontos extremos da região pacificada: Jaguaribe, Açu, Acauã e Curimataú. As estradas ligavam entre si esses lugares e se articulavam nas duas vias-tronco para o sul, o caminho do litoral, já mencionado, e a estrada por onde nasceria a estrada das boiadas. Em 1697 os indígenas Paiacu e Caratéu, da nação cearense dos Icó que viviam desde o Catolé do Rocha até as margens do rio Piranhas, na Paraíba, fixaram-se entre as ribeiras do Apodi e Jaguaribe, formando um liame de ativa comunicação pela chapada.

Por onde, durante as guerras contra o cariri, entraram os Terços Paulistas, as tropas de auxílio, vindas para conter os Janduí, Icó, Paiacu, Pega e Panati insubmissos?

Desceram da Paraíba, vindos por Soledade-Picuí ou Piranhas, depois Pombal, Brejo do Cruz e Catolé do Rocha, varando a fronteira depois da reentrância paraibana, ou vinham pela mesopotâmia do Panema-Açu? As tropas que voaram em socorro de Albuquerque Câmara tomaram o primeiro caminho e as do sertanista Domingos Jorge Velho creio que escolheram o segundo, ainda hoje piso batido e tradicional.

Passada a guerra ficou a lembrança da terra pisada para baixo e para cima. Do Açu sobe-se pelo rio Paraú até o fim e apanha-se a estrada paraibana depois de Belém. Lembremo-nos que a Paraíba não tinha gado e sim açúcar. O Rio Grande do Norte possuía tanto gado que podia suprir a Paraíba, Itamaracá e Recife. Os currais paraibanos são posteriores ao domínio holandês na vigência do qual o Rio Grande exportava, de graça e a força, milhares de cabeças. Irineu Joffily (Notas sôbre a Paraíba, 124) diz que as “fazendas apareceram normalmente quando os exploradores galgaram o planalto da Borborema e os paulistas penetraram no Piancó. Depois de 1690 é que temos indícios das atividades bandeirantes dos Oliveira Lêdo no Piancó e Piranhas. Os núcleos iniciais foram o Boqueirão a leste e Piranhas a oeste até que Oliveira Lêdo reuniu e sistematizou o esquema do povoamento pela fixação das tribos disseminadas.

Durante muitos anos os pontos povoados do sertão paraibano não tiveram intercomunicação. Piancó conhecia a ligação com a Bahia, e Boqueirão, nos Cariris Velhos, com Pernambuco. Entre nós, já no século XIX, sucedia o mesmo. Mossoró ia para o Aracati e Caicó para Campina Grande. O sertão escapou secularmente à capital que vegetava, humilde e minúscula, junto ao Potengi. As ligações orientavam-se para Pernambuco e Paraíba, para as grandes feiras de gado, Igaraçu, Goiana, També (Pedra de Fogo), Itabaiana e depois Campina Grande. Daí a rede de estradas e variantes que sempre aglutinaram esses lugares e os articulavam às regiões do Seridó e sertão de Piranhas, ribeira da Panema, enquanto a zona do Mossoró se escoava para o Ceará pelo chapadão do Apodi. Com o desenvolvimento do Aracati passou este a dirigir Mossoró e Mossoró ao seu sertão na linde do Oeste.

Do Mossoró, a velha estrada ia a São Sebastião (Governador Dix-Sept Rosado), como presentemente a estrada de ferro, Jurumenha, perto de Caraúbas, Atoleiros, Piranhas, Mombaça, Boa Esperança (Demétrio Lemos, atual Antônio Martins) nos batentes da serra do Martins, Carnaúba, Barriguda (Alexandria), Tabuleiro Formoso onde se bipartia. Um ramal ia para o Catolé do Rocha e outro à cidade de Sousa, tocando em Santa Rosa. Em Sousa entroncava-se com a estrada-das-boiadas que era uma reminiscência das estradas de penetração povoadora. Daí a importância de Sousa, Cajazeiras e Pombal na formação comercial de uma zona do Rio Grande do Norte. Para lá, como depois para o Caicó, envia-se o menino aos estudos do latim e o passador-de-gado, afoito e lendário.

Sousa centralizava muito e uma sua estrada vinha morrer na antiga rota dos conquistadores de Natal. Partia de Sousa e atravessava sucessivamente Catolé, Belém, Amazonas, São Miguel (já em nossa província), Serra de Santana por Flores (hoje Florânia). Santa Cruz, centro de irradiação do Seridó depois de passar a serra do Doutor nas vizinhanças de Currais Novos, daí para Nova Cruz por Campestre (São José do Campestre) onde se via o caminho que levava à Paraíba ou Pernambuco por Mamanguape. Quando se criou o correio, Mamanguape era o ponto de intersecção entre Paraíba e Rio Grande do Norte. Aí o estafeta recebia a correspondência para Pernambuco e distribuía a carga entre as duas coterminas. A posição de Mamanguape explica a predileção dos grandes latifundiários por suas terras. Os Albuquerques Maranhões, da casa de Cunhaú, possuíam vários sítios e engenhos em Mamanguape.

A estrada-das-boiadas na Paraíba era muito mais seguida pelos vaqueiros norte-rio-grandenses que qualquer outra nossa. Ia-se por ela para o Piauí e o Piauí, de fins do século XVIII em diante, muito valia à nossa vida de pastorícia. Irineu Joffily reconstruiu-a e posso completá-la.

Do oeste do Espinharas, ribeira de Santa Rosa, Milagres, tocando depois na lagoa do Batalhão (Taperoá), seguia-se o rio, descendo a Borborema até Piranharas e daí a Patos, Piranhas (Pombal), Sousa, São João do Rio do Peixe (Um ramal recebia a contribuição de Cajazeiras) ia-se ao Ceará pelos Cariris Novos, Icó, Tauá, atingindo-se Crateús, inesquecível pelo encontro de centenas de vaqueiros que demandavam o Piauí. Outros preferiam acompanhar a vaqueirama divertida e pousar ali mesmo, mas eram em parte menor. A maioria furava, do Tauá, diretamente para o Piauí. De Crateús comprava-se a gadaria em Santo Antônio do Surubim de Campo Maior, núcleo influenciador de cantigas sobre o ciclo do gado, Valença, Oeiras, que fora capital até 1852, Jatobá (São João do Piauí) e Picos, fornecedor dos primeiros cavalos pampas, ornamentais e vistosos, orgulho do patriarcado rural no Rio Grande do Norte. uns vaqueiros arrastavam a jornada até São Gonçalo de Amarante e outros a Jerumenha. As maiores feiras eram nas localidades citadas.

Os norte-rio-grandenses do oeste iam via Ceará. De Tauá para Crateús e daí seguiam galgando a Ibiapaba para Campo Maior, ·banhado pelo rio Surubim ou, dos cearenses Arneiros e Cococi, alcançavam Valença no Piauí ou em diagonal para Picos.

Essa toponímia ficou registrada na cantiga velha. Desaparecida quase a estrada das boiadas, rara a viagem do vaqueiro, a poesia tradicional guardou os nomes dos lugares de outrora. Essa toada, verdadeira canção de marcha dos vaqueiros, recorda o percurso (!) de Campo Grande (Augusto Severo) no Rio Grande do· Norte até o ·Piauí, envolvendo dois perfis femininos, cuidados amorosos do vaqueiro cantador.

Como Xiquinha não tem

Como Totonha não há;

Xiquinha de Campo Grande

Totonha do Lagamá !

Xiquinha vale dez fio (filhos)

Totonha vale dez vó. . . (avós)

Xiquinha do COCOCl

Totonha do Arneiró …

Xiquinha prá querer bem

Totonha prá carinhá;

Xiquinha é de Crateús

Totonha é lá do Tauá

Xiquinha vale uma vila,

Totonha vale ela só;

Xiquinha nasceu nos Pico (Picos)

Totonha em Campo Maió …

Um ramal da estrada das boiadas ficou popularíssimo na “cantoria”. É o do Piancó, Misericórdia, Milagres (Ceará), Missão Velha, Crato, nos Cariris Novos. Do Mossoró viajava-se outrora, como atualmente, pelo araxá do Apodi (Pedra de Abelha, atual Felipe Guerra). Outras estradas partindo de Mossoró, iam rio acima até as cabeceiras do Apodi, Portalegre, Pau dos. Ferros, São Miguel e Luís Gomes. Uma variante de Pau dos Ferros, velhíssimo rancho de comboieiros e tangedores de gado, chega a Alexandria, antiga Barriguda e seguia para Tabuleiro Formoso, pegando o caminho paraibano. De Pau dos Perros a vizinhança cearense animava as visitas por Pereiro. Do Patu ia-se para Catolé do Rocha. Do Açu caminhava-se para Campo Grande (Triunfo, Augusto Severo), Martins, no pé da serra, onde se continuava em um dos ramos para a estrada das boiadas pela Ribeira do Rio do Peixe.

O inverno era mais cedo. Dizia tão certo como chuva em janeiro. No Piauí as águas vinham em novembro. Iam vaqueiros de toda parte comprar bois de carro e de corte e novilhos para reprodução e engorda. Voltava-se em fins de dezembro ou começos de janeiro, tocando, para aproveitar as babugens verdes e ralas que as chuvas faziam nascer.

As datas quase infalíveis criavam ponto de reunião para que a jornada fosse menos enfadonha e monótona. Especialmente ficavam juntos no regresso para o auxílio mútuo nas travessias sem água ou passagens difíceis nos rios e riachos, estouro de boiada e moléstias súbitas na gadaria. Essas estradas todas, como vimos, em pleno sertão, determinaram a necessidade das vendas, feiras rápidas de suprimento ligeiro e descanso ao longo da rota. Fizeram casas. As fazendas se aproximaram. Ergueram a capela. Foi vila e muitas são sedes municipais.

Para o sul do Rio Grande do Norte a viagem continuava margeando. As praias, caminho feito por Nosso Senhor. Assim voltou, agonizante, Pêro Coelho de Sousa, em 1605, passando Amargosa e Guamaré na costa de Macau.

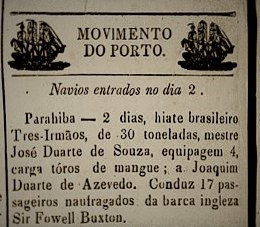

Em 1810 Henry Koster fez sua excursão ao Ceará partindo do Recife, por Goiana, Espírito Santo, Mamanguape (Paraíba), Cunhaú (Rio Grande do Norte), Papari (Nísia Floresta), São José de Mipibu, Natal, Açu, Santa Luzia (Mossoró), praia do Tibau, Aracati (Ceará) e Fortaleza.

Quando o bispo de Pernambuco, Dom João da Purificação Marques Perdigão, visitou o Rio Grande do Norte em 1839, vinha do Ceará. Penetrou pelo Apodi, descansando em “Sabe Muito”, nos arredores da cidade de Caraúbas, dormindo no então povoado; almoçou em Coroas, perto da vila de Campo Grande (Augusto Severo), alcançando o Açu. Atravessou Santa Quitéria, depois Patachoca (Pataxó), vila dos Angicos e pelo seu Itinerário sabemos que o prelado veio por São Romão (Fernando Pedrosa), Santa Cruz, ambas estações da Estrada de Ferro Sampaio Correia, Riacho Fechado, Várzea dos Bois, Umari, Boa Água, Ladeira Grande, Taipu do Meio (sede municipal), Capela, no vale do Ceará-Mirim e Extremoz. É a travessia do poente ao nascente, oeste-leste. De Natal, Dom João partiu para a Paraíba repetindo quase o trajeto de Mascarenhas Homem no percurso de regresso em 1598. Natal, São Gonçalo, São José de Mipibu, Papari, Arez, Goianinha, Vila Flor, Tamanduba, Comatanduba (Paraíba), Mamanguape. É a descida norte-sul.

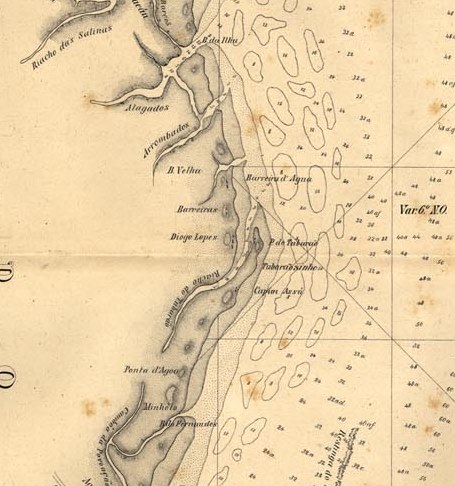

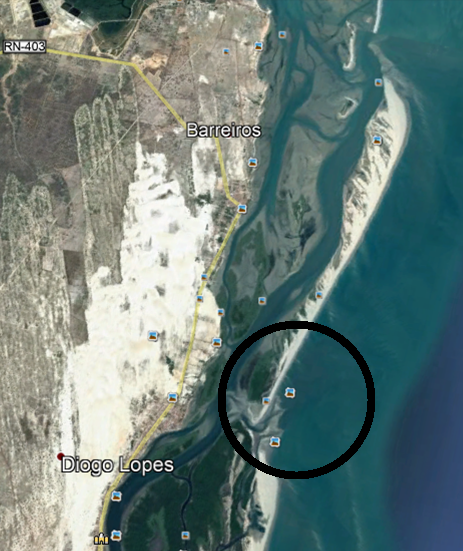

No interior as primitivas e grandes vias de povoamento e penetração foram as margens dos álveos dos rios Piranhas e Apodi-Mossoró. A oeste a chapada do Apodi com o rush cearense. A linha Natal-Macau estirão solitário de areias inúteis, com água rara, esteve despovoado, afora os breves oásis de coqueirais plantados na segunda metade do século XVIII em diante e que abrigaram povoações de pescadores, Genipabu (estrema do mapa de Marcgrav). Pitangui, Jacumã, Muriú, Maxaranguape, Caraúbas, Maracajaú, Touros, Olhos d’Agua, Santo Cristo, Reduto, Caiçara, Galinhos; Diogo Lopes, etc.