Rostand Medeiros

Em 5 de Julho de 2022 Será o Centenário de Um Dos Momentos Mais Dramáticos e Intensos da História do Brasil no Século XX, Quando Se Iniciou Uma Rebelião Contra a Situação Política Nacional, Que Colocou um Pequeno Grupo de Jovens Militares e Civis Idealistas Para Enfrentarem Abertamente o Governo Brasileiro na Praia de Copacabana. Inicialmente Eles Utilizaram a Mais Poderosa Fortaleza do Brasil na Época Para Mostrar Suas Insatisfações e Depois Lutaram Corajosamente nas Areis da Praia Contra Uma Tropa Bem Mais Numerosa. Nesse Trágico Episódio se Destacou a Figura do Tenente Siqueira Campos, Um Homem de Pensamento Firme e Família de Origens Nordestinas.

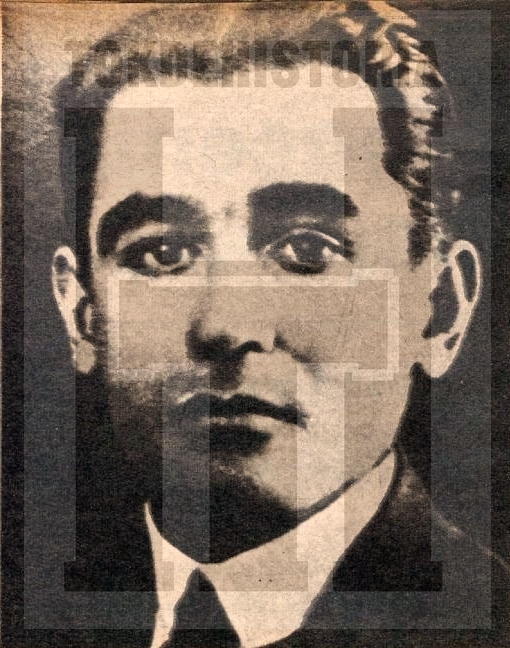

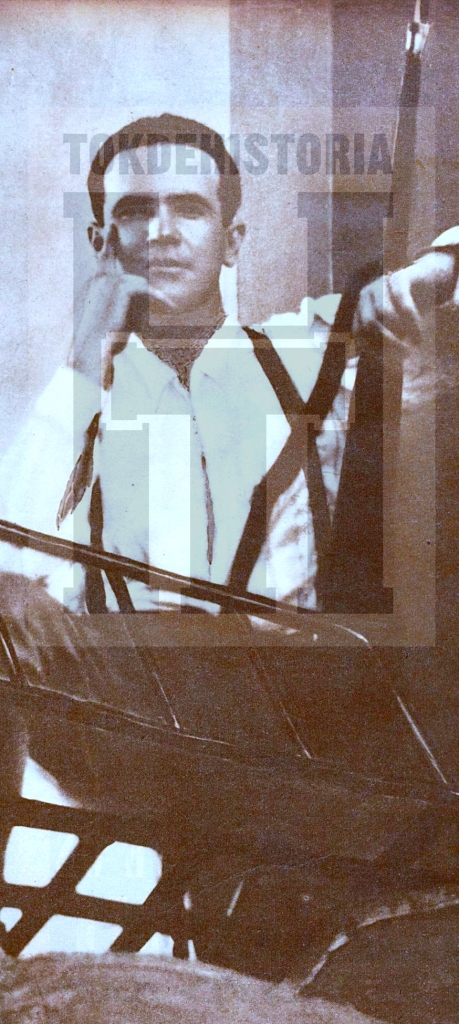

Ele foi um dos principais personagens do Tenentismo, movimento de contestação política marcado pela rebelião militar entre as décadas de 1920 e 1930. Antônio de Siqueira Campos nasceu em Rio Claro, São Paulo, em 18 de maio de 1898, vinha da parte menos abastada de uma poderosa família ruralista.

O bisavô que emigrou de Portugal para o Brasil e foi trabalhar como agricultor na cidade de Flores, na Região do Pajeú, no interior do estado de Pernambuco, onde se casou com uma moça da família Siqueira, grande proprietária de terras da região e forte poder político no Nordeste.

Seu avô, Pedro Pessoa de Siqueira Campos, foi condecorado por Dom Pedro II durante a Guerra do Paraguai por atos de bravura e se tornou coronel honorário do Exército. Já seu pai, Raimundo Pessoa de Siqueira Campos nasceu em Pernambuco e casou com Luísa Freitas de Siqueira Campos. Tempos depois Raimundo e seus familiares passaram a viver no interior estado de São Paulo, onde administrava uma das fazendas de um irmão chamado Manuel de Siqueira Campos, que além de rico proprietário de terras, foi presidente da Câmara da cidade de Rio Claro e em 1891 recebeu a nomeação de chefe de polícia de São Paulo, no governo de Américo Brasiliense de Almeida Melo.

A família do jovem Siqueira Campos se mudou para a capital paulista em 1904, onde o pai ocupou o cargo de almoxarife do Departamento de Águas e recebia “o excelente salário de setecentos mil-réis”. Na capital o jovem filho de Raimundo fez o curso primário no Grupo Escolar Sul da Sé de 1904 a 1907 e o secundário no Ginásio do Estado de São Paulo, formando-se em 1914 com “grande distinção”.

O São-carlense pretendia continuar os estudos, mas a situação da família mudou radicalmente. Sua mãe morreu vítima de um acidente e logo seu pai resolveu casar-se novamente. Siqueira Campos tinha na época 16 anos e sua madrasta era mais jovem do que ele. Na pressa de construir um novo lar, seu pai mergulhou a família em dificuldades financeiras e pessoais.

Siqueira Campos viu frustrados seus planos de cursar engenharia na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, então Distrito Federal. Ao mesmo tempo em que se deterioravam suas relações com o pai, os irmãos mais velhos, Raimundo e Ananias, saíram de casa. Pouco tempo depois Siqueira Campos seguiu o exemplo dos irmãos e mudou-se para o Rio. Sem maiores perspectivas ele escolheu a carreira militar e assim seguiu o exemplo de vários filhos de famílias pobres que desejavam prosseguir os estudos. Em dezembro de 1915 ele ingressou na Escola Prática do Exército e no ano seguinte iniciou o curso na Escola Militar do Realengo.

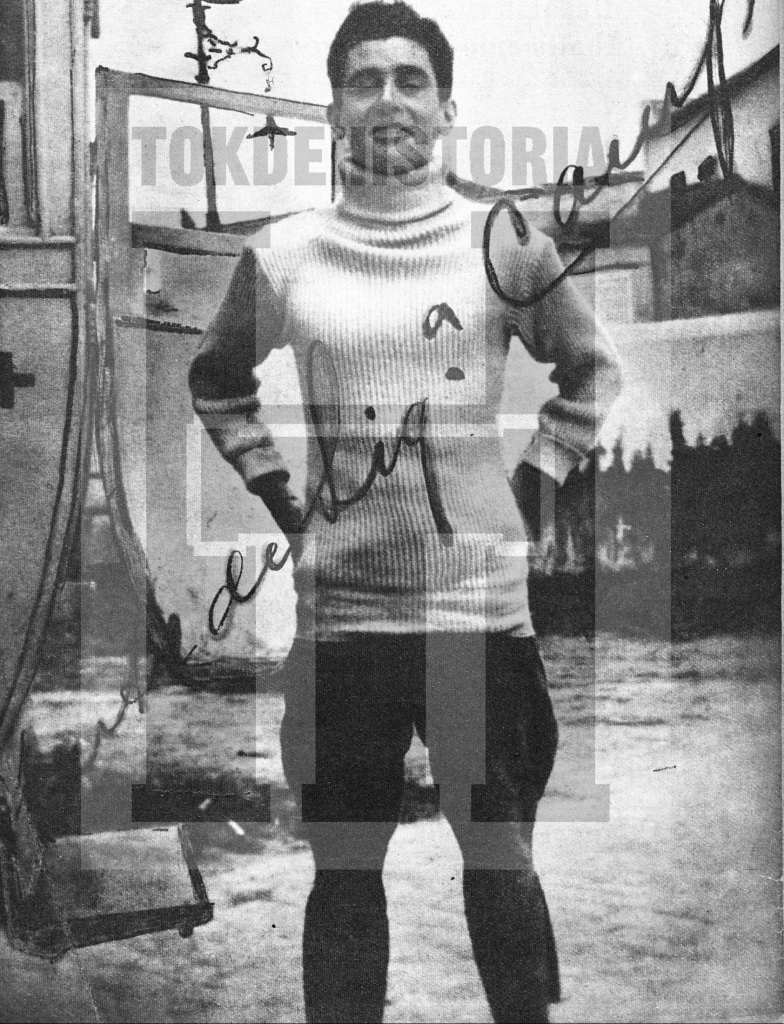

Aos dezoito anos, é descrito nos registros militares como um jovem voluntarioso de “1,68 de altura, pouca barba, boca regular, cabelos castanhos, pele branca, nariz afilado, olhos esverdeados e rosto oval”.

Um Oficial em Formação

As preferências de Siqueira Campos entre as matérias do currículo, dividiram-se entre balística e a matemática, o que o levaria mais tarde à escolha da arma de artilharia. O ensino dentro da escola primava pelo “respeito à ordem constituída”. Embora fosse “quase proibido pensar”, a disciplina não impedia que Siqueira Campos e seus colegas discutissem exaustivamente os problemas brasileiros. Já nessa época ele usava frequentemente a expressão “Brasil Novo” para definir sua esperança de uma mudança no regime político e social que caracterizava a República Velha.

Dois amigos se destacaram do círculo de colegas de Siqueira Campos. O fechado e religioso Eduardo Gomes — conhecido como “frei Eduardo” —, e Estênio Caio de Albuquerque Lima. Esses alunos alugaram uma casa em Realengo a fim de estudarem de madrugada. A casa recebeu o nome de “Tugúrio da morte” e passou a abrigar inquilinos bastante estudiosos e esfomeados. Esta última característica foi a responsável pelo desaparecimento de várias galinhas das casas vizinhas.

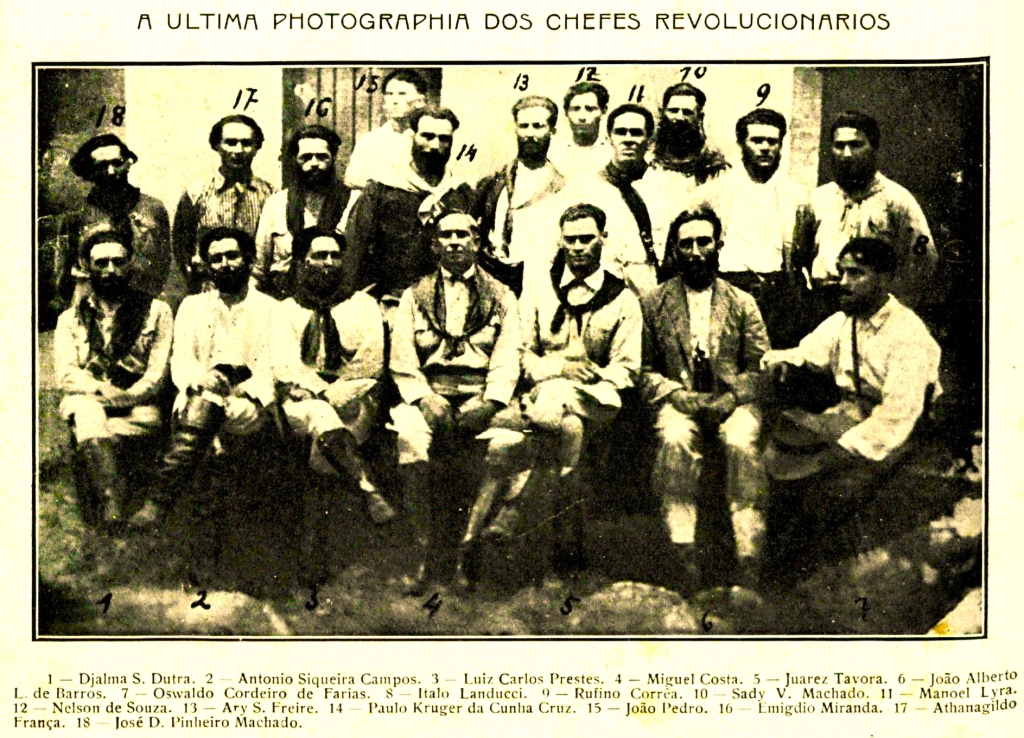

Nessa turma privilegiada, de onde sairiam os líderes de acontecimentos que iriam mudar a face da República, Siqueira Campos era amigo de todos, mas admirava especialmente Luís Carlos Prestes.

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) dava assunto para várias discussões entre os cadetes: além das posições opostas sobre o pangermanismo e a Revolução Russa de 1917, o tema que inflamava os ânimos era o da entrada do Brasil na contenda. Maurício de Lacerda, então deputado federal, não se cansava de pedir a entrada do Brasil no conflito: apresentou um projeto que foi derrotado em terceira discussão da Câmara, e, durante sua pregação, chegou a procurar os alunos da Escola Militar do Realengo. Siqueira Campos, um dos mais entusiasmados por lutar no exterior, fez parte da guarda-de-honra na homenagem prestada ao poeta Olavo Bilac, outro defensor da participação no conflito, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro.

No Brasil, o período 1917-1920 foi marcado também por agitações sociais. Os operários da Fábrica Bangu entraram em greve reivindicando melhores salários e condições de trabalho. A polícia foi enviada pelo governo contra os grevistas e no choque alguns operários foram mortos. O governo recuou, retirou a polícia e em seu lugar enviou os cadetes da Escola Militar, que foram bem recebidos pelos trabalhadores. Entre os jovens militares que patrulharam a via férrea entre Bangu e o Realengo estava Siqueira Campos. Mais tarde, comentando esse incidente, ele disse que os cadetes que se julgavam politizados naquela época, não tinham a menor consciência dos problemas sociais.

Um único incidente marcou a vida escolar de Siqueira Campos: em 1918, ainda cadete, agrediu um delegado de polícia que o destratara a chicotadas, no meio da rua . No julgamento, seus bons antecedentes e sua aplicação nos estudos pesaram a seu favor, mas, mesmo assim, foi condenado a 15 dias de prisão no Forte de Santa Cruz por “desacato a autoridade civil”.

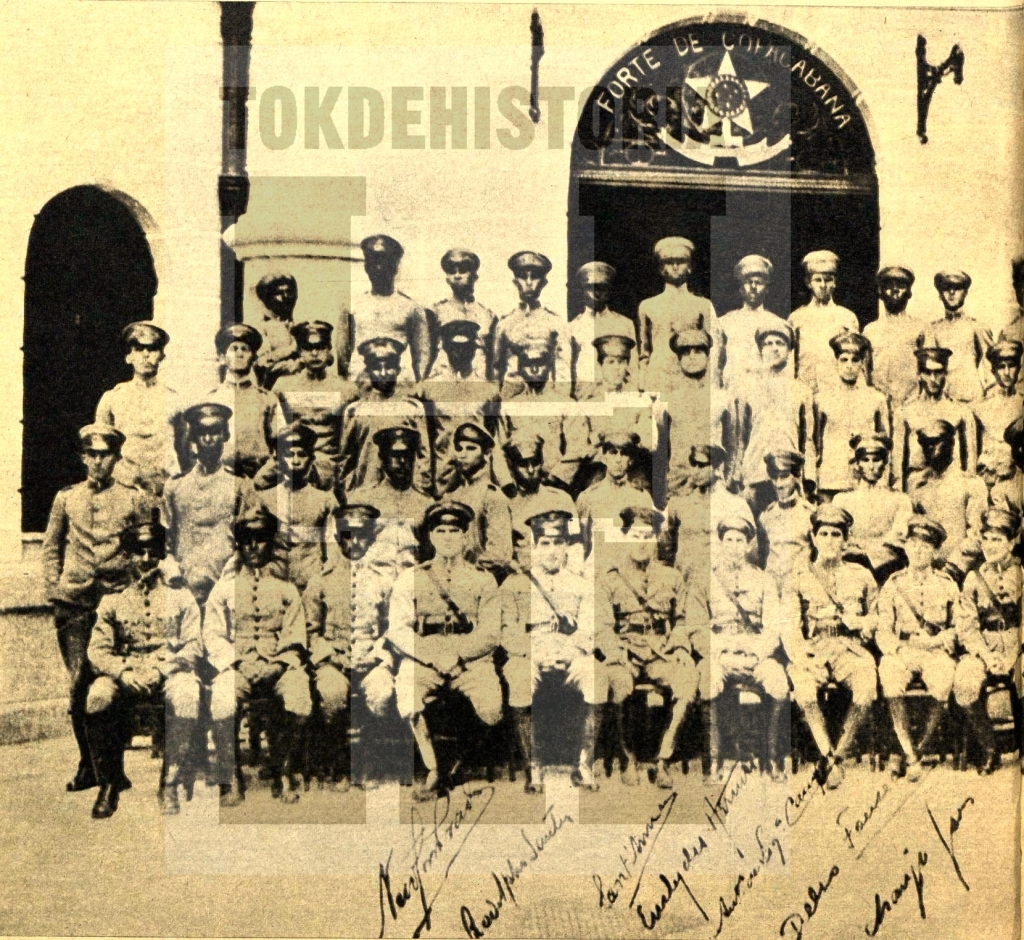

A turma de Siqueira Campos, da qual faziam parte, além dos já citados, Frederico Cristiano Buys, Ciro do Espírito Santo Cardoso, Paulo Kruger da Cunha Cruz, Honorato Pradel, José Bina Machado e Carlos da Costa Leite, entre outros, terminou o curso da Escola Militar em 1918. Nesse mesmo ano Siqueira Campos matriculou-se no Curso Especial de Artilharia, sendo declarado artilheiro em 30 de dezembro de 1919. Promovido a segundo-tenente em 2 de janeiro de 1920, foi classificado na 1ª Bateria de Costa, sediada no Forte de Copacabana, onde se apresentou no dia 19 do mesmo mês.

Nas Muralhas

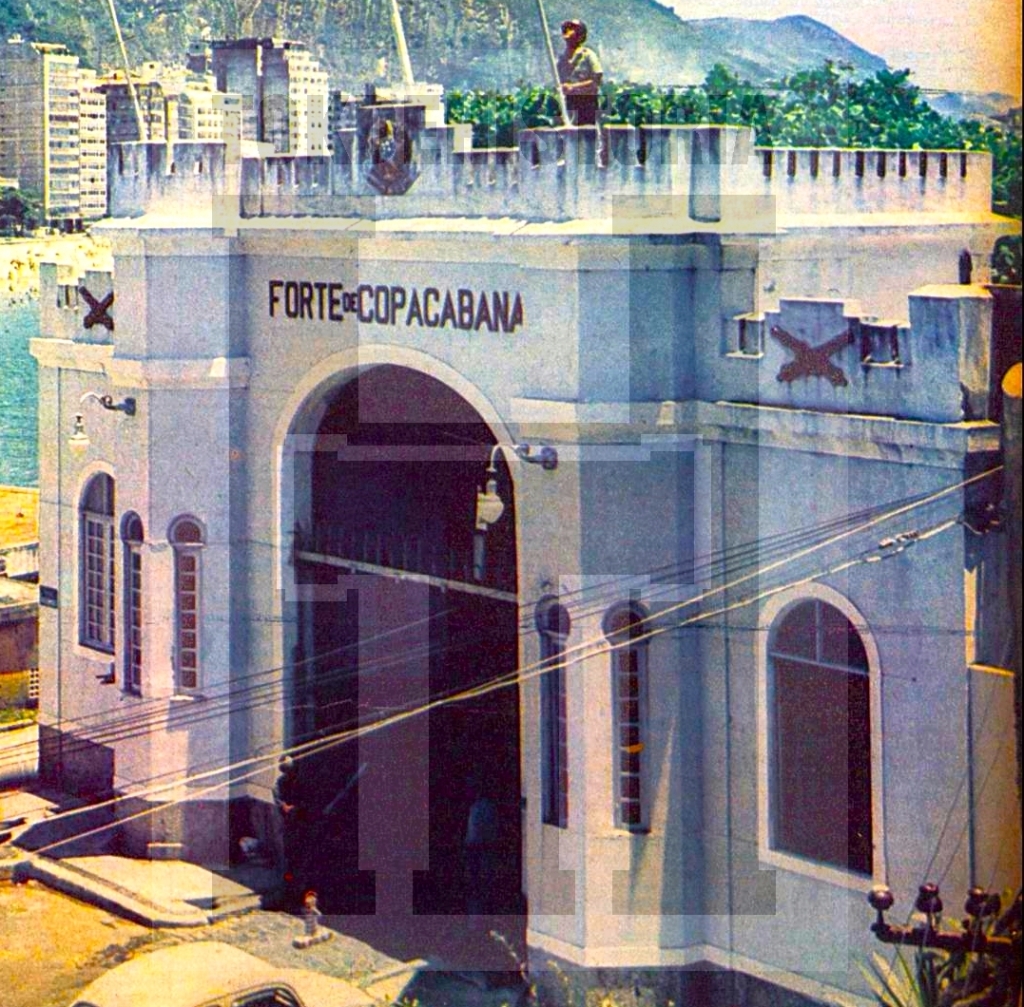

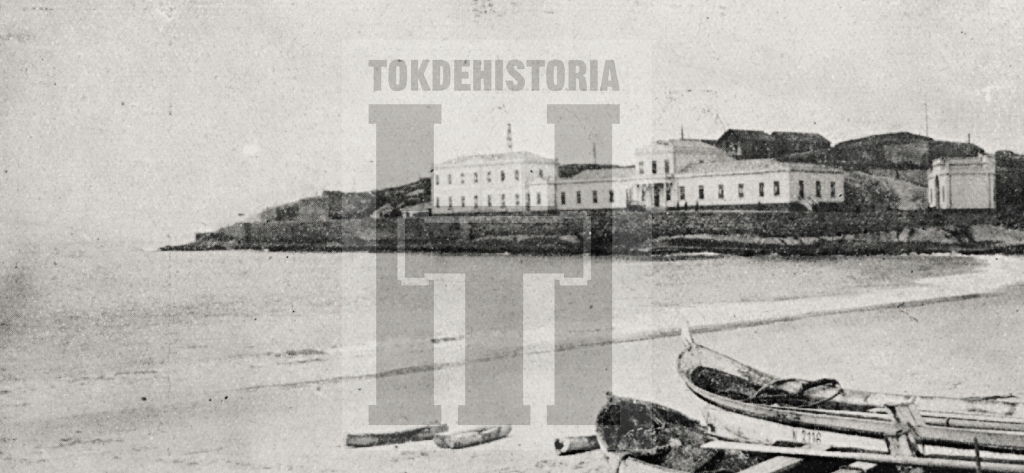

Inaugurado em setembro de 1914, o Forte de Copacabana fazia parte de um conjunto de seis fortalezas responsáveis pela defesa do Rio, e era comandado pelo capitão Euclides Hermes da Fonseca, filho do ex-presidente da República, marechal Hermes da Fonseca e sobrinho do marechal Deodoro da Fonseca..

Campos foi promovido a juiz do Conselho de Guerra Permanente do 1° Distrito de Artilharia da Costa. Depois, em janeiro de 1921, torna-se primeiro-tenente e é nomeado comandante interino da cúpula de canhões das guarnições de 190 milímetros, além de ajudante secretário da unidade e auxiliar do comando, estabelecendo uma relação direta com o capitão Euclides Hermes.

Até meados da década de 1920, os registros do Forte classificam a conduta de Siqueira Campos como exemplar, ressaltando seu zelo, inteligência e dedicação ao serviço e seu alto grau de ilustração militar. Apesar de ser considerado um oficial inflexível com a disciplina, ele gozava de grande prestígio no meio da tropa por seu senso de justiça e sua preocupação com as condições de vida dos soldados.

Em janeiro de 1922, durante as férias do comandante Euclides Hermes, respondeu interinamente pelo comando do Forte. Além do trabalho e do estudo, Siqueira Campos dedicava-se também ao esporte. Seus subordinados contam que, para relaxar o corpo após um dia de trabalho, costumava convidá-los a atravessar a nado do Forte de Copacabana à Ponta do Leme.

Seguindo o exemplo de Eduardo Gomes, o jovem Siqueira Campos conseguiu autorização para submeter-se aos exames da Escola de Aviação Militar em fevereiro de 1922. Entretanto, julgado incapaz no exame de vista, voltou ao Forte de Copacabana, reassumindo suas funções de ajudante-secretário e, no mês seguinte, o comando da cúpula de 190 milímetros.

Mas as circunstâncias políticas e sociais da conflituosa década de 1920 estabeleceram fortes mudanças que envolveram setores do Exército e transformaram a vida do jovem tenente.

Preparativos do Drama

Já nos primeiros anos do século XX decaía no Brasil os ideais de um sistema político controlado pelas elites estaduais que, pela violência e corrupção, dominavam as eleições, os partidos e os juízes. O próprio Governo recorria à fraude eleitoral, criando os mais ardilosos dispositivos para impedir a vitória de oposicionistas. As relações entre o Governo Federal e os estaduais, e entre estes e os municipais, tinham em sua base uma política de favores e privilégios, numa espécie de círculo fechado no qual inexistia a preocupação com os interesses nacionais.

A Primeira Guerra Mundial proporcionou a oportunidade de novos empreendimentos industriais, o que gerou o aumento da população urbana. Surgiram assim setores sociais – a classe média e o operariado – que reivindicavam representação política própria.

O operariado, alimentando-se dos ideais anarco-sindicalistas, passou a lutar por melhores condições de vida e trabalho, realizando sucessivas greves e, em 1922, organizando-se politicamente com a fundação do Partido Comunista Brasileiro. Outro fator que iria desestabilizar o controle político das elites foi o aparecimento de dissidências em outras regiões, contrárias ao predomínio político dos grupos dominantes de São Paulo e Minas Gerais.

Os eventos desencadeadores das rebeliões que seriam denominadas “Tenentista”, ou “Movimento tenentista”, ocorreram no período do governo do Presidente Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa, que se iniciou em 28 de julho de 1919.

Esse período se caracterizou pela desarticulação do regime político oligárquico e pelas tensões criadas com os militares em decorrência da nomeação dos civis João Pandiá Calógeras e João Pedro da Veiga Miranda, respectivamente, para os ministérios da Guerra e da Marinha.

O desprestígio de Epitácio cresce com o desenrolar de sua administração, marcada por orgia financeira, empréstimos provenientes do exterior vinculados à política de valorização do café, por inflação, aumento do custo de vida, intensa repressão aos movimentos sociais e radical recusa em conceder melhorias salariais, inclusive para o soldo militar.

Desde 1921, Artur Bernardes, o governante do estado de Minas Gerais, era o candidato oficial à sucessão de Epitácio Pessoa na Presidência da República, o que, segundo a tradição, constituía uma garantia de vitória. No entanto, a candidatura concorrente de Nilo Peçanha, na legenda da Reação Republicana, granjeou também um apoio considerável.

As desavenças entre as duas correntes políticas penetraram no seio do Exército através de uma série de incidentes, entre os quais se destacou a publicação, em outubro de 1921, pelo Correio da Manhã, das chamadas “Caso das Cartas Falsas”, atribuídas a Bernardes e cujo teor provocou escândalo nas forças armadas: nelas o marechal Hermes era chamado de “sargentão” e um banquete do Clube Militar era qualificado de “orgia”.

O Estopim Ligado

Apesar da oposição militar, das muitas acusações de corrupção eleitoral, Bernardes foi eleito em 1º de março de 1922, derrotando Nilo Peçanha e assumindo o cargo em 15 de novembro.

A essa altura, oficiais do Exército conspiravam abertamente e o Correio da Manhã os incitava à rebelião. Enquanto isso, Epitácio Pessoa fazia feroz perseguição aos militares contrários ao político mineiro, promovendo transferências em massa de oficiais que serviam no Rio de Janeiro para guarnições distantes e com isso formou um amplo movimento contra a posse de Bernardes.

Os incidentes com o governo federal tiveram prosseguimento pouco depois com a acusação a Epitácio Pessoa, que ele determinava a intervenção violenta de guarnições federais nas campanhas políticas nos estados, com o intuito de favorecer determinados candidatos, neutralizar as oposições políticas regionais, como ocorreu em Pernambuco.

No dia 29 de junho de 1922, o marechal Hermes da Fonseca telegrafou ao comandante da 7ª Região Militar, sediada em Recife, concitando-o a não compactuar com as ameaças do governo federal à autonomia do estado, advertindo-o para que o Exército não se tornasse “o algoz do povo pernambucano”.

Severamente repreendido pelo Presidente da República através do ministro da Guerra, João Pandiá Calógeras, o marechal Hermes enviou a Epitácio Pessoa, no dia 2 de julho, um ofício em que reafirmava o conteúdo de seu telegrama ao comandante da 7ª Região Militar, o qual havia sido aprovado pela direção do Clube Militar. Declarava, ainda, não poder “aceitar a injusta e ilegal pena” de repreensão severa que lhe havia sido imposta.

Considerando essa atitude do marechal Hermes uma reiteração da sua indisciplina, Epitácio Pessoa ordenou sua prisão. Ao mesmo tempo foi decretado o fechamento do Clube Militar por seis meses.

Era iminente a ruptura entre oficiais legalistas e oficiais descontentes. Para os jovens oficiais, a prisão de Hermes agrediu de tal forma os brios militares, que a oposição ao governo dentro da ordem institucional vigente era incompatível com a sua concepção sobre o papel político arbitrário da organização militar. Tornava-se impossível a sujeição do Exército ao poder político civil estabelecido. A baixa oficialidade, composta em sua maioria de tenentes, identificou-se como legítima representante da instituição castrense, assumindo para si todos os riscos de uma atuação política autônoma.

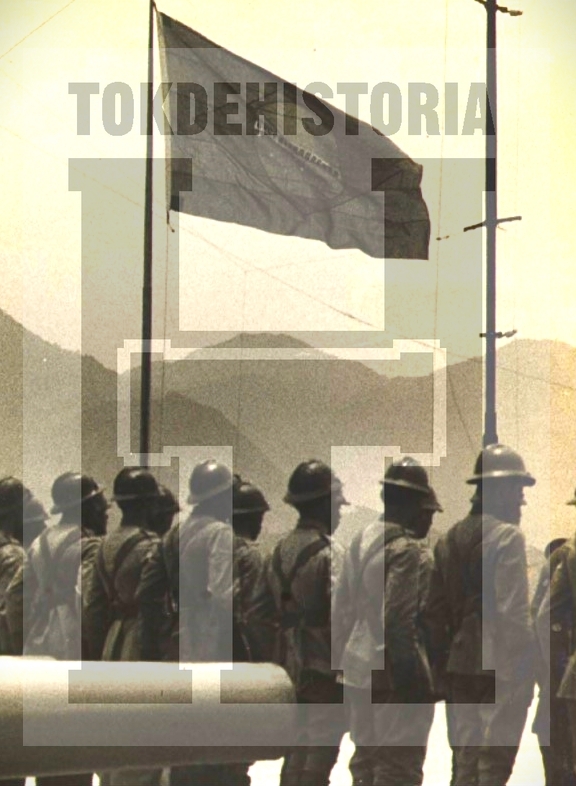

Então, contra o regime corrupto e opressor, escolheram o caminho da revolta militar os integrantes da Escola Militar do Realengo, da Escola de Aviação do Exército, do Forte de Copacabana, membros da 9ª Companhia do 1° Regimento de Infantaria, além de guarnições do Mato Grosso.

Começa a Rebelião

Em 3 de julho, o comandante do Forte de Copacabana, o capitão Euclides Hermes da Fonseca enviou a seu pai uma mensagem na qual informava que a sua guarnição decidira revoltar-se em protesto contra a sua prisão e contra a atuação do Governo Federal. A ligação do pessoal do Forte com o marechal Hermes era discretamente feita através do tenente Eduardo Gomes.

Mas devido à indecisão do marechal Hermes, seu filho Euclides resolveu, com o apoio dos tenentes Antônio de Siqueira Campos e Delso Mendes da Fonseca, protelar o levante para o dia 5.

Mas antes de estourar a revolta o Governo Federal e o Exército tinham determinado nível de ciência do que acontecia e da rebelião que se formava. Segundo relatou Siqueira Campos, na reportagem publicada pelo jornal carioca A Noite, em 3 de setembro de 1923, que na noite de 4 de julho de 1922 chegou à guarnição o general Bonifácio Gomes da Costa, comandante do 1º Distrito de Artilharia.

Este por sua vez havia recebido ordens do general Manuel Lopes Carneiro da Fontoura, comandante da 1ª Região Militar, para dirigir-se ao Forte de Copacabana, sondar as intenções dos revoltosos e passar o comando da unidade ao capitão José da Silva Barbosa, que o acompanhava.

Após chegarem ao Forte eles foram direto ao gabinete do capitão Euclides e transmitiram suas ordens. Houve um diálogo entre o general Bonifácio e o capitão extremamente carregado de emoção, pois o general era muito amigo da família de Euclides e não aceitou os argumentos do capitão para a rebelião. Bonifácio era tão próximo a Euclides, que na reunião o chamou de “Xiru”, um apelido de família. Nisso surge Siqueira Campos, que com autoridade e sem perda de tempo, deu a ordem de prisão ao general Bonifácio e ao capitão Barbosa, que foram mantidos encarcerados até o fim da revolta.

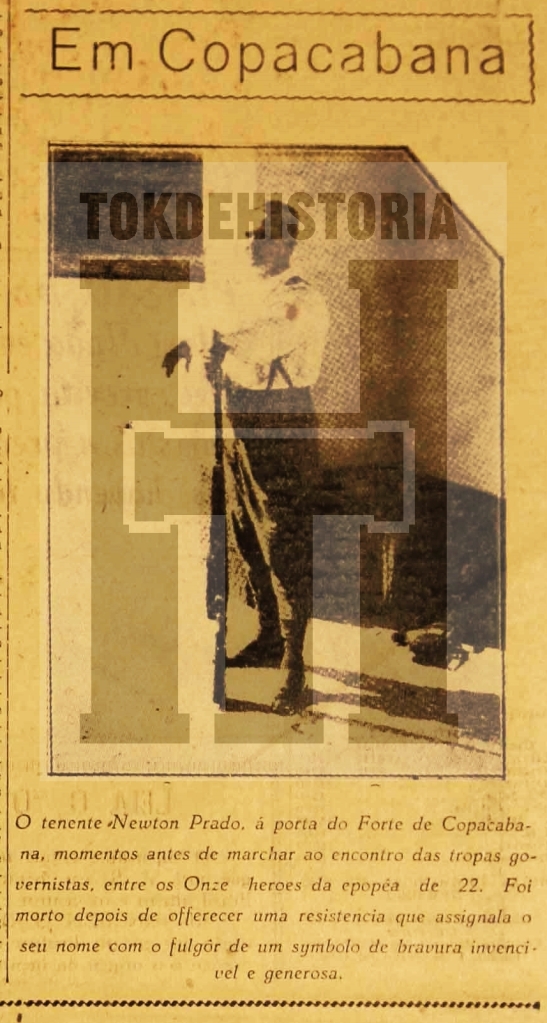

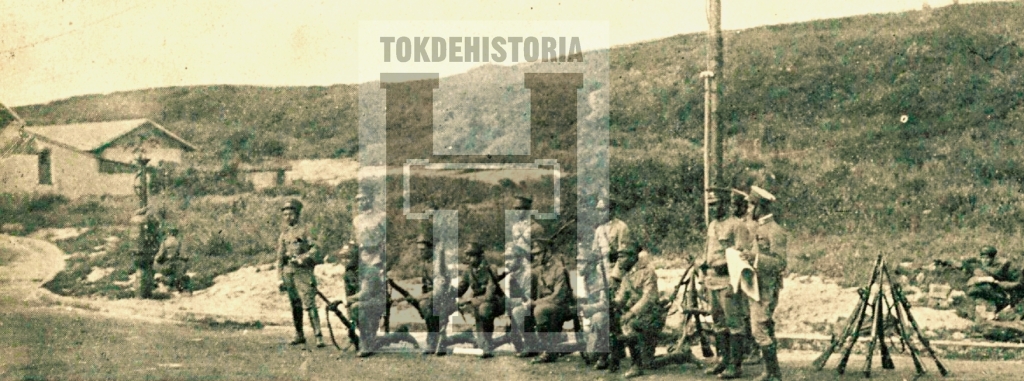

Sob estado de alerta, a tropa cavou trincheiras, estendeu redes de arame farpado, enquanto o tenente Newton Prado superintendeu os depósitos de armazenamento de alimentos com víveres suficientes para um mês e preparou a artilharia.

Em razão do seu valor tático e poderio bélico, o Forte de Copacabana se tornou o depositário das esperanças revolucionárias. A poderosa fortaleza recebeu adesões de oficiais e soldados lotados em outras guarnições, além de voluntários civis. Com essas adesões o total de revoltosos na primeira fase da insurreição chegou a 301. Um dos grupos que aderiu chegou ao Forte no bonde do Leme!

No Forte da Ponta da Vigia, no morro do Leme, o primeiro-tenente Fernando Bruce conseguiu a adesão do segundo-tenente intendente Rubens de Azevedo Guimarães, do aspirante Romulo Fabrizzi e de outros militares, totalizando mais 54 revoltosos ao contingente do Forte de Copacabana, que chegaram na praça de guerra rebelada com armas e munições. Inclusive eles comunicaram a extremada decisão ao comandante da guarnição do Leme, o capitão Maximiliano Fernandes da Silva, que tentou até convencê-los do contrário, mas de nada adiantou.

Só que para percorrerem o caminho até Copacabana, os militares do Leme tomaram de assalto um bonde da empresa Light, baixaram as cortinas do veículo, desligaram as luzes e o aspirante Fabrizzi colocou uma pistola na cabeça do motorneiro, obrigando-o a fazer o trajeto.

Teve ainda o caso do capitão Libânio da Cunha Mattos, do 3º Regimento de Infantaria, que saiu do quartel da Praia Vermelha com uma companhia formada de oficiais e praças e foi até o Forte de Copacabana para dialogar com seu colega Euclides Hermes e “lhe chamar a razão”.

A conversa foi tranquila, clara e sincera, como deve ser entre dois amigos, mas o capitão Euclides não se dobrou aos argumentos de Cunha Mattos. Então, na hora de ir embora do Forte, o capitão do 3º Regimento deu de cara com o segundo-tenente Mário Tamarindo Carpenter, seu comandado, que aderira a revolta. Outros dizem que na hora de partir, o tenente Carpenter, que teria vindo junto com o grupo que saiu da Praia Vermelha, bateu continência para Cunha Mattos, deu meia volta e aderiu a revolta.

Na madrugada de 5 de julho não havia nada mais o que esperar e os revoltosos entraram em ação!

Siqueira Campos e seus comandados dispararam as 01:20 da manhã contra a Ilha de Cotunduba (dois disparos), contra o Forte da Ponta do Vigia e o 3º Regimento de Infantaria, que recebeu disparos como protesto por ter esta unidade recebido o marechal Hermes preso. Também visaram o Ministério da Guerra.

Consta que o capitão Euclides desejava acertar nesse último local a sala do ministro Pandiá Calógeras, onde foi assinado o ato de prisão do seu pai, mas errou o tiro e acertou o prédio da Litgh, a companhia de energia elétrica e bondes da cidade, matando três pessoas. O ministro então ligou para o Forte, protestando asperamente contra o disparo. Foi aí que Euclides percebeu que errou o alvo. Calibrou o canhão para um novo tiro e mandou bala. Dessa vez acertou o prédio na ala esquerda e depois mais dois disparos tiveram o mesmo destino. Infelizmente nesses ataques três militares do Exército faleceram e dois ficaram feridos.

Com outros disparos, outras residências e áreas comerciais foram atingidas, como um prédio na Rua São Pedro e outro na Rua Marechal Floriano. A população desesperada refugiava-se nos morros, serras e nos subúrbios. O abastecimento de água e luz do Forte foi cortado, menos a telefonia.

Chegou-se a falar em armistício, mas Epitácio Pessoa só aceitava a rendição dos rebeldes, sob pena de serem atacados por todas as forças governamentais de terra, mar e ar. Logo, mais de 4.000 homens das forças regulares cercavam a região do Forte de Copacabana.

Do lado de fora, na cidade, multiplicaram-se os boatos sobre os presídios estarem superlotados de rebeldes, seus apoiadores e familiares. Falavam que os mortos pelos bombardeios chegavam aos milhares, que ocorriam enterros em massa e os corpos eram jogados em vala comum. Mas, apesar da destruição de alguns prédios e da morte de alguns militares e populares, o que havia de verdade era que os pontos estratégicos da cidade permaneceram nas mãos das forças governistas.

Nesse mesmo dia 5 de julho, após o início da rebelião, tropas legalistas e os efetivos da Polícia Militar rapidamente subjugaram os cadetes da Escola Militar e da Escola de Aviação. No Campo dos Afonsos os sargentos do general Carneiro da Fontoura tiveram vital importância, onde ficaram encarregados de controlar os oficiais nos corpos de tropa e de sabotar os aviões, impedindo-os de levantar voo.

Apesar dessa pequena vitória, só restou ao governo dominar os revoltosos entrincheirados no Forte de Copacabana.

Canhões Disparam na Baía da Guanabara

Às quatro horas da madrugada do dia 6, o capitão Euclides Hermes reúne todos os oficiais que participavam da defesa do Forte e expõe claramente a situação vivida e informa que o Forte de Copacabana era a única unidade que se mantinha rebelada e estava completamente isolado. Poderia resistir por mais tempo, em virtude do seu imenso poder de fogo, mas as chances de vitória eram inteiramente nulas!

Ciente da gravidade da situação, o capitão Euclides facultou a cada um a livre opção pela resistência ou retirada. O próprio Siqueira Campos incitou os que eram arrimos de família a abandonarem o local e exigiu que a permissão à desistência fosse estendida aos soldados.

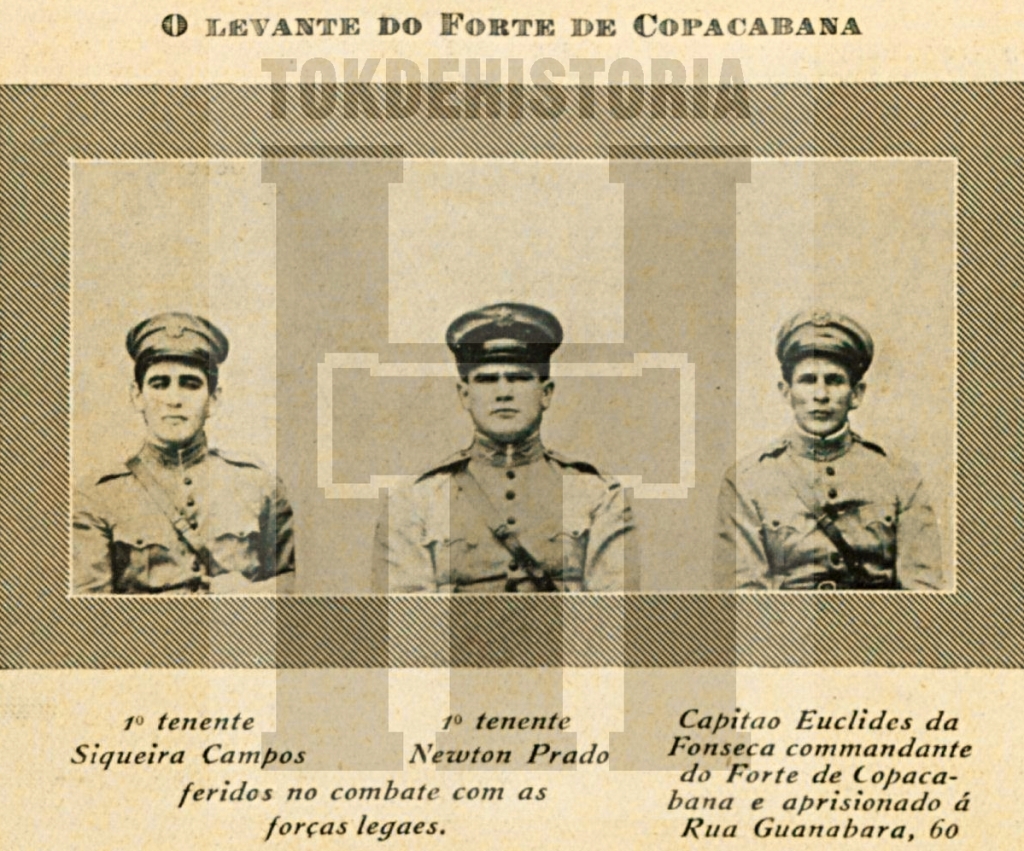

O Forte, que abrigava 301 revoltosos, fica com apenas 29: cinco oficiais — o comandante Euclides, Siqueira Campos, Eduardo Gomes, Mário Carpenter e Newton Prado —, dois sargentos, um cabo, dezesseis praças e cinco voluntários civis. Os demais deixaram as armas e se retiraram.

Foi quando o governo deu o próximo passo.

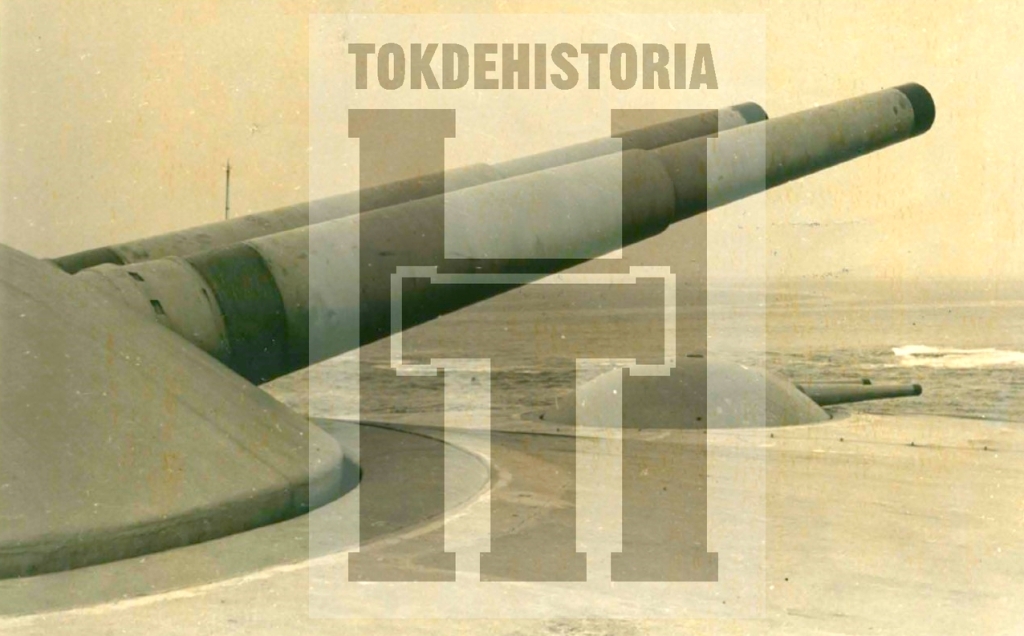

Por volta da 07:35 da manhã de 6 de julho os encouraçados São Paulo e Minas Gerais, cruzaram a barra,escoltados pelo destroier Paraná, onde se encontrava o almirante Max Fernando de Frontin, Chefe do Estado Maior da Armada e comandante daquela operação naval. Os poderosos encouraçados eram imponentes máquinas de destruição, com seis canhões de 305 milímetros em cada navio, enquanto os canhões mais poderosos do Forte de Copacabana eram apenas dois, do mesmo calibre das naves de guerra, mas que poderiam atingir alvos a 23 quilômetros de distância, 1.500 metros a mais que os disparados pelos canhões do São Paulo e Minas Gerais.

No instante que os navios transpuseram a barra, os revolucionários abriram fogo, mas não contra os navios. Mostrando toda sua competência e capacidade de combate, realizaram mais de dez disparos com os canhões de 190 milímetros contra postos-chave da cidade, como a Ilha das Cobras, o Palácio do Catete, o Corpo de Bombeiros e o Arsenal da Marinha. No Batalhão Naval dos Fuzileiros Navais morreram três militares atingidos por estilhaços.

Na sequência o Forte de Copacabana foi atacado a uma distância de 6.000 metros pelo fogo dos canhões do São Paulo, o único dos navios a disparar, cujos estampidos ressoaram de forma poderosa por toda a Baía da Guanabara.

O tempo estava firme e o mar calmo e efetivamente os canhões do navio dispararam vinte vezes. O impacto das granadas navais chegou até mesmo a estremecer o solo quando duas delas, as únicas, atingiram a muralha do Forte. O resto dos disparos caíram no mar.

Aquilo foi uma demonstração pífia da capacidade de combate de uma nave de guerra que possuía muito mais canhões do que a fortaleza rebelada, que estava a uma distância relativamente curta para a efetiva utilização desse tipo de armamento, além de ser um dia claro e de mar calmo.

Alguns autores apontam que os artilheiros do Forte preparavam a reação com os dois canhões de 305 milímetros, quando um enguiço no motor a diesel do sistema hidráulico que movimentava a cúpula das armas impediu a ação. Os revoltosos alegaram que o enguiço foi resultado de sabotagem. Então, manobrando no braço os canhões de 190 milímetros, a guarnição respondeu ao fogo do navio de guerra. O São Paulo teria sido atingido na torre de comando, tendo a esquadra recuado para uma distância segura e não voltado a entrar em ação.

Sobre a questão dos disparos do encouraçado São Paulo e do Forte de Copacabana, é bom os leitores observarem a nota que segue abaixo, publicada na edição dominical do jornal carioca Correio da Manhã, 5 de julho de 1959. É um trecho da entrevista concedida pelo então general da reserva Euclides Hermes da Fonseca, no seu apartamento da Rua Toneleros, ao jornalista (e futuro deputado federal) Márcio Moreira Alves.

Os historiadores navais nunca corroboraram essas informações de impacto e afirmaram que os navios manobraram não em busca de uma distância segura, mas apenas para se “recolocarem no cenário”. E mais – Os historiadores navais comentaram que do Forte subiu uma bandeira com a letra “P”, indicativo de parada dos disparos de artilharia e que no mastro principal da unidade sublevada subiu uma bandeira branca, mostrando que os disparos navais foram a causa da “rendição do Forte”.

E essa ideia perdurou (ou perdura) no meio naval. Mas apenas no meio naval.

Para a maioria dos que se debruçaram sobre o tema, o que aconteceu foi que apesar dos desfalques no lado dos revolucionários, do barulho dos ineficientes disparos do São Paulo e do impasse existente, tudo apontava que o combate podia prolongar-se. O ministro Pandiá Calógeras, sensível às 72 toneladas de granadas de artilharia que abarrotavam os paióis da fortaleza e a possível perda dos meios navais mais poderosos existentes no Brasil, propôs uma conversação de paz, aceita pelos insurretos. E foi aí que a bandeira branca subiu no mastro!

O major Egídio Moreira de Castro Silva e o tenente-aviador Pacheco Chaves são então enviados pelo governo para conversar. Mas no momento em que o tenente Newton Prado cruza o portão para recebê-los, um hidroavião da Marinha (alguns afirmam que foram dois) sobrevoo o Forte e lançou bombas que, tal como a maior parte dos disparos feitos pelos seus colegas no encouraçado Minas Gerais, só acertaram a água.

Se os aviadores navais erraram feio no seu bombardeio, acabaram foi com a tal “missão de paz”, que degenerou em conflito verbal e físico entre os embaixadores. O major Egídio e o tenente Pacheco tentaram prender o tenente Newton Prado, que resistiu, mas acabou sendo jogado para o lado de fora da muralha, se ferindo, enquanto os dois oficiais, que em nada lembravam homens honrados, fugiram em desabalada carreira.

Indignado, o capitão Euclides Hermes toma o telefone e protesta. Calógeras desculpa-se por medo de levar um novo bombardeio. Argumenta que foi um engano: a Marinha não foi devidamente informada sobre a trégua. Lembrando as relações cordiais que mantinham até o início do levante, propõe um encontro pessoal entre ambos. A oferta é aceita pelos revolucionários.

Os oficiais no Forte reuniram-se e decidiram enviar ao ministro da Guerra, através do capitão Euclides, os termos da rendição. O tenente Siqueira Campos, comandante moral da rebelião, redige as cláusulas da desistência. Por elas, os oficiais rebeldes terão a vida respeitada e receberão baixa do Exército, para se exilar em seguida. O capitão Euclides Hermes pegou um automóvel de praça no Posto Seis, de placa 1.231, para tentar entregar o documento de desistência às autoridades.

Segundo os jornais ele passou primeiro na residência de seu pai, em Botafogo, no número 60 da Rua Guanabara, atual Pinheiro Machado. De lá telefonou para Calógeras, que pede para aguardá-lo. Mas quem compareceu foi o capitão Marcolino Fagundes, acompanhado de um sargento e de um cabo, todos do 3º Regimento de Infantaria. Euclides foi preso por ordem do presidente e levado para o Palácio do Catete.

Esse militar ficaria na cadeia até o fim do governo seguinte, o de Artur Bernardes.

A Marcha dos Valentes

No palácio, visivelmente embaraçado diante do capitão Euclides, Calógeras explica que: por decisão posterior do Presidente da República era forçado a prendê-lo, devendo também o Forte se render incondicionalmente.

Ao meio dia e meia Euclides, por telefone, comunica a Siqueira Campos o resultado da missão de paz: Estou preso, Siqueira. Eles traíram a palavra de honra dada… Eles querem que os oficiais se rendam, que deixem o forte, marchando desarmados, um a um, até se entregarem às tropas legais. Consta que também houve a ameaça de fuzilarem o capitão Euclides se os rebelados não se rendessem.

Reinava então uma paz temporária, pois o dispositivo legal recebera ordens de aguardar a rendição.

Sabendo da traição, os militares no Forte decidem pensar de novo sobre o desfecho do conflito. Na sala de comando reúnem-se os quatro últimos oficiais que se mantinham rebelados. Todos eram tenentes. Nenhum tinha mais de 25 anos. Dois eram membros da guarnição original do Forte de Copacabana: Siqueira Campos e Newton Prado. Outros dois haviam se juntado a ela no momento da sublevação: Mário Carpenter e Eduardo Gomes.

Siqueira Campos faz uma proposta extremada: explodir o paiol de pólvora, morrendo a guarnição em seus postos. A sugestão não foi aceita. Propôs então uma outra: os navios estavam fora do alcance dos canhões de 190 milímetros, mas o Forte podia continuar bombardeando objetivos militares na cidade. Eduardo Gomes alegou que esta solução oferecia o risco de atingir ainda mais a população civil.

Eles sabiam que as tropas federais estavam estacionadas na Praça Serzedelo Correia, a um quilômetro e meio do forte, e superavam o efetivo rebelde na proporção de 142 para 1. Estes números mostravam que o Governo Federal pretendia liquidar a fatura com uma lição exemplar e definitiva aos militares que não acatassem suas ordens. Em troca de suas vidas, à guarnição da fortaleza rebelada não bastaria render-se. A humilhação era o preço a ser pago por haverem levado a luta até aquele ponto.

Certamente diante dessa situação foi que o tenente Eduardo Gomes sugeriu que ele e seus companheiros abandonassem o Forte, saíssem armados e seguissem em direção ao Palácio do Catete, enfrentando às tropas do governo em um combate corpo a corpo, em plena rua, de peito aberto, na frente do povo. Valentemente eles concordaram com a sugestão!

Os momentos seguintes são de grande e intensa emoção. Siqueira mandou trazer a bandeira brasileira, mandou cortá-la em 29 pedaços irregulares e distribuiu um pedaço a cada soldado e oficial. Todos se municiaram, até mesmo com granadas, e guardaram o 29º pedaço do pavilhão nacional para entregar ao capitão Euclides.

Era uma e meia da tarde quando os revoltosos saltaram uma barricada que eles criaram na entrada da fortaleza.

Sob o comando de Siqueira Campos, seguiram pela Avenida Atlântica, que margeia a Praia de Copacabana, em direção ao Leme, encontrando alguns populares que tentaram desencorajá-los daquela loucura. Falavam aos moradores sobre seus motivos e lenços brancos eram acenados das janelas. Seguiram assim até a chamada “London House”, que tempos depois seria o Hotel Londres, onde pararam e beberam água em uma casa de família. As mulheres que os atenderam estavam visivelmente emocionadas. Já haviam percorrido mais de um quilômetro.

Ao reiniciar a marcha, Siqueira verifica que alguns rebelados haviam desistido. Mas isso já não tinha importância. Eles continuam numa tensa caminhada rumo às tropas legalistas. Siqueira puxou gritos de vivas ao Exército, ao marechal Hermes e aos defensores do Forte.

Eduardo Gomes era o oficial que estava mais bem trajado e ainda conservava a sua gravata. Já Mário Carpenter seguiu na avenida com cabelos desgrenhados e com parte da sua túnica aberta. Newton Prado, mais corpulento, não trazia uma das polainas, perdida na briga com o major Egídio Moreira de Castro e o tenente-aviador Pacheco Chaves. Já os sargentos e soldados seguem mais bem equipados e garbosamente vestidos que os oficiais. Todos estão de armas na mão e vários fuzis estão com suas baionetas. Alguns fumam.

Antes de atingirem a Rua Barroso, hoje Siqueira Campos, o civil Otávio Correia, um jovem engenheiro gaúcho de 36 anos se integra ao grupo. Ele era conhecido de Siqueira Campos, a quem havia sido apresentado na casa da escritora Rosalina Coelho Lisboa. Otávio vem bem vestido com seu paletó claro, bem talhado para seu corpo alto e magro, além de trazer um chapéu de massa. O engenheiro então recebeu o pedaço da bandeira destinado ao capitão Euclides e o fuzil Mauser de Newton Prado, que ficou na mão com uma pistola ou um revólver.

O fotógrafo Zenóbio Couto, da importante revista O Malho, imortalizou os instantes finais da marcha com uma chapa fotográfica antológica. Um documento de extrema importância para a história iconográfica brasileira. Por ironia não aparece na imagem a figura de Siqueira Campos – ele tinha recuado momentaneamente até a retaguarda para convencer alguns soldados a não abandonarem a empreitada. Então, numa das esquinas da Avenida Atlântica, a marcha encontrou as tropas governistas.

Enquanto os rebeldes caminhavam na avenida a beira mar, o tenente legalista João de Segadas Viana, comandante de um dos três pelotões da 6ª Companhia do 3º Regimento de Infantaria, havia recebido ordens de preparar-se para deter a marcha dos revolucionários, enquanto se providenciavam mais reforços. Seu comandante, o capitão Pedro Crisol Fernandes Brasil, dispôs então um pelotão na Rua Barroso, comandado pelo tenente Segadas; outro na rua seguinte, Hilário de Gouveia, chefiado pelo tenente Miquelina; e o terceiro manteve na praça, sob comando do tenente João Francisco Sawen.

Algum tempo depois, o tenente Segadas recebeu ordem de descer pela rua Barroso, em direção à praia, para observar a progressão dos revoltosos. Tendo atrás de si, a uns 30 metros, seu pelotão. Logo que chegou na esquina deparou-se com os rebelados.

Ao verem o tenente legalista, três soldados do Forte tentaram dominá-lo. Ele sacou a sua arma, mas o tenente revolucionário Mário Carpenter, seu colega no 3º Regimento, ordenou aos praças que se detivessem. Enquanto isso, os cerca de 40 membros do pelotão de Segadas apontavam suas armas contra os revoltosos e vice-versa.

Segadas tentou dissuadi-los do combate e por sua vez Siqueira e Carpenter exortavam o legalista a acompanhá-los na rebeldia. Segundo reportagem do periódico carioca O Jornal, Segadas Viana chegou até Siqueira Campos e teria dito “O que é isso companheiro?”. Siqueira Campos reagiu arrancando os botões de sua túnica e proclamando que não mais pertencia ao Exército.

Esgotados os argumentos, o destacamento revolucionário retomou a marcha, mas surge o capitão Brasil vindo da Rua Hilário de Gouveia, que vendo a situação acaba dando a ordem de “fogo” ao pelotão do tenente Segadas. Consta que apenas um soldado obedeceu e disparou. O tiro matou pelas costas o soldado Pedro Ferreira de Melo. O tenente Siqueira Campos virou-se e devolveu o tiro e o combate começou.

Morte nas Areias de Copacabana

Depois de sustentarem o tiroteio por alguns minutos em pé, em plena avenida, os revolucionários pulam para a areia e se abrigam por trás do paredão da calçada. Só levantavam a cabeça dessa proteção para abrir fogo. Embora a desproporção entre as forças fosse esmagadora, o paredão representava excepcional proteção aos rebeldes. E a motivação com que pelejavam dava às suas ações a objetividade que faltava às forças governistas.

Em meio a muitos tiros, alguns jornais da época afirmam que os homens que deixaram as muralhas do Forte de Copacabana “lutavam feito loucos na areia da praia”, de “maneira superior aos seus inimigos” e que suas ações “perturbaram as forças legalistas”, impressionadas diante de tamanha coragem insana e suicida. Os pelotões do tenente Segadas e Miquelina sofrem imediatamente várias baixas, inclusive seis mortes.

As forças legalistas acorrem em massa à praça Serzedelo Correia, em socorro aos pelotões do 3º Regimento de Infantaria. Até mesmo a tropa de guarda do Palácio do Catete foi deslocada para essa finalidade.

O voluntário rebelde Joaquim Maria Pereira Júnior, que sobreviveu ao combate, relatou: “O tiroteio foi renhido, mas atirávamos com calma e precisamente… As forças do governo avançavam lentamente”.

Considerando a dificuldade de sufocar os revoltosos, foi cogitada a carga de baionetas. Os oficiais, no entanto, recusaram-se a empregá-la contra aqueles que, mesmo na condição de inimigos, lutavam tão corajosamente. Que se rendessem ou fossem mortos a tiros, nunca estripados.

A luta prosseguiu, até que a munição dos rebeldes se esgotou. Eduardo Gomes foi ferido na coxa esquerda e foi o primeiro revolucionário atingido pela fuzilaria. Depois caíram o sargento José Pinto de Oliveira, com uma bala na fronte, estavam feridos os praças Hildebrando da Silva Nunes e Manoel Antônio dos Reis – corneteiro, cujos toques de clarim vibravam duros golpes no moral das tropas governistas. Mário Carpenter, de apenas 23 anos de idade, recebeu um disparo no abdômen e mergulhara na inconsciência. Já o engenheiro Correia perdeu a vida com um balaço no peito. Siqueira Campos – com um ferimento na mão esquerda – e o tenente Newton Prado – baleado no abdome e na perna – ainda guardavam a última bala em suas armas. Aos demais combatentes já não restava nenhuma.

O tenente Siqueira Campos ordena, então, aos praças e voluntários civis, que cada qual tome um rumo, mas não se deixem prender e não se deixassem ser feridos pelos legalistas. Por incrível que possa parecer, dois conseguem cumprir essas ordens com êxito.

O soldado 108, Manoel Ananias dos Santos, respirou fundo, saltou para cima do paredão e desviando-se das balas atravessou a avenida em busca de abrigo. “Os legalistas deram uma rajada contra mim, mas não acertaram”, contou ele 42 anos mais tarde ao jornalista Glauco Carneiro, da revista O Cruzeiro. “Consegui alcançar e pular o muro de uma casa… Havia no jardim uma corda estendida com vários calções de banho.” Disfarçado de banhista, ele conseguiu atravessar o túnel, por volta das 16:30, chegando em seguida à residência de um sargento, na Rua Mena Barreto, em Botafogo. Já o voluntário Joaquim Maria Pereira Júnior escapou pelo mar: “Esgotada a minha munição, ordenou o tenente Siqueira Campos que eu me retirasse… Atirei o meu fuzil ao mar e logo adiante nadei até um lugar abrigado, onde alguns operários humanitários me vestiram à paisana”.

Preso ao tentar romper o cerco João Anastácio Falcão de Mello, ex-soldado e que em 1922 era funcionário civil da Intendência de Guerra, fez um significativo relato do acontecimento: “Quando não tinha mais munição fui avançando, com um bruto ferimento na perna, mas com um punhal na mão. Me pegaram logo adiante e um oficial legalista me chamou de bandido. Aquilo moeu-me a alma. Lutara de peito descoberto contra gente armada em número muito superior e aquele homem a chamar-me de bandido!”. Consta que Falcão já havia trabalhado para a família do capitão Euclides Hermes da Fonseca, que o protegia e o ajudava e que teria ido ao Forte de Copacabana saber notícias do capitão a pedido de sua esposa, Leonila Ovalle da Fonseca. Nisso acabou aderindo ao movimento rebelde, foi preso e depois de algum tempo libertado.

Ao final do combate na Praia de Copacabana, como os revolucionários não respondiam mais aos disparos, o capitão Brasil e o tenente Segadas Viana suspenderam o fogo e iniciaram um avanço lento e cuidadoso em sua direção. Já tinham caminhado cerca de vinte metros quando, repentinamente, um contingente de 100 homens do 3º Batalhão de Infantaria da Policia Militar, sob o comando do coronel Tertuliano Potiguara, sai da Rua Barroso, em veículos de transporte apelidados de viuvinhas. Em alta velocidade, chegam ao local onde se encontram Siqueira Campos e seus companheiros. “Calar baioneta! Avançar!” Foi a ordem de Potiguara.

Debaixo de uma gritaria infernal os atacantes se precipitam contra uma fortaleza sem muralhas guarnecida por mortos e feridos. Mas a surpresa ainda os espera.

A última bala do tenente Newton Prado é certeira, derrubando para sempre o atacante mais afoito. Siqueira aguarda até o último instante para disparar a sua, atingindo na boca o sargento Lindolfo Garcia Godinho, que lhe enterrara a baioneta no fígado.

Levantem os vivos! Os vivos levantem! – uivam os comandados de Potiguara, tomados de histérico frenesi. Não há quem os possa atender.

O combate teria durado de uma hora a uma hora e meia. Outras fontes afirmam que a refrega foi bem mais rápida, de apenas “onze minutos”. Independente do tempo, o certo foi que os rebeldes não abriram mão de lutar!

Junto ao corpo inerte do tenente Mário Carpenter jaz o seu quinhão da bandeira do Forte. Nele está escrito: “Forte Copacabana – 6 de julho de 1922 – Aos queridos pais ofereço um pedaço da nossa bandeira em defesa da qual resolvi dar o que podia… Minha vida”.

Outras Lutas de Siqueira Campos

Marcada pelo voluntarismo, essa fase inicial do tenentismo não existia uma definição ideológica claramente expressa pelo movimento, não carrega um projeto para a sociedade brasileira e nem se identifica como porta-voz de grupos sociais que não sejam o próprio Exército.

Epitácio Pessoa, numa tentativa de apaziguamento dos ânimos, visitou os feridos no Hospital Central do Exército e a iniciativa foi amplamente divulgada pela imprensa. Siqueira Campos reagiu com altivez e frieza à tentativa de diálogo do Presidente da República.

O líder revoltoso só receberia alta em dezembro de 1922, sendo então preso. Eduardo Gomes também sobreviveria.

Em 14 de agosto, Campos prestou depoimento no inquérito presidido pelo general Augusto Tasso Fragoso. No início de setembro, foi transferido para o 3º Regimento de Artilharia Montada, no interior do país, onde ficou até o início de outubro, quando lhe foram concedidos mais 60 dias para tratamento de saúde no Hospital Central do Exército. Ao ter alta foi recolhido preso à Escola de Comando e Estado-Maior, na Tijuca.

Apesar da expectativa contrária do recém iniciado governo Artur Bernardes, a Justiça Federal concedeu habeas corpus aos rebeldes sobreviventes em janeiro de 1923.

Siqueira Campos saiu da prisão com habeas-corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Logo solicitou baixa do Exército em 7 de janeiro de 1923, mas, ao ver seu pedido recusado, resolveu exilar-se no Uruguai. Não demorou e foi denunciado pelo promotor criminal da República.

Associado com seu colega da primeira fase da insurreição do forte de Copacabana, o ex-aspirante Manuel Augusto de Araújo Góis, fundou uma firma de representações “Araújo, Campos & Cia.”, dedicada à importação e venda de produtos primários brasileiros. Depois, nos primeiros meses de 1924, abriu em Buenos Aires a casa comercial “Araújo, Siqueira & Cia. Importación-Exportación”, numa tentativa de vender café.

Siqueira Campos voltou clandestinamente ao Brasil em 1924 e em 5 de julho desse ano, exatamente dois anos após a Revolta de Copacabana, rebeldes liderados pelo general aposentado Isidoro Dias Lopes lançaram outra revolta. Inspirada na luta de Copacabana de 1922, e novamente com o objetivo de derrubar a Primeira República. Embora essa revolta tenha conseguido tomar São Paulo temporariamente, no final de julho, eles estavam enfrentando a perspectiva muito real o governo exterminá-los completamente após um cerco.

Como resultado, sob a cobertura da escuridão, 3.000 rebeldes escaparam da capital paulista nos dias 27 e 28 de julho, escapando até mesmo das forças do governo sitiantes.

Na sequência, os rebeldes, agora liderados por Luís Carlos Prestes, formaram efetivamente uma força de guerrilha que seguiu combatendo no interior do país. O grupo, conhecido como Coluna Prestes, manteve-se em constante movimento, sofrendo perdas, mas evitando o extermínio total pelas mãos do governo. Quando eles escaparam para a Bolívia em 1927, haviam percorrido mais de 25.000 quilômetros no interior do Brasil. Siqueira Campos juntou-se à Coluna, tornando-se líder de um dos quatro destacamentos que tentavam escapar da captura e marchavam pelo interior do país.

Enquanto a Coluna Prestes se dirigia à Bolívia, Siqueira Campos acabou primeiro em Buenos Aires, onde continuou os esforços para organizar os brasileiros que se opunham à Primeira República e estavam exilados no Uruguai e na Argentina.

Em 1929, à medida que o descontentamento com o governo brasileiro crescia e os rebeldes militares e dissidentes políticos formavam a Aliança Liberal, Siqueira Campos foi escolhido para liderar um levante em São Paulo. No entanto, antes que a revolta pudesse acontecer, a trama se tornou conhecida e o rebelde mais uma vez fugiu para o exílio. No entanto, os dias da Primeira República estavam contados.

Finalmente, em outubro de 1930, o governo Artur Bernardes caiu, sendo substituído pelo movimento revolucionário que levou Getúlio Vargas ao poder.

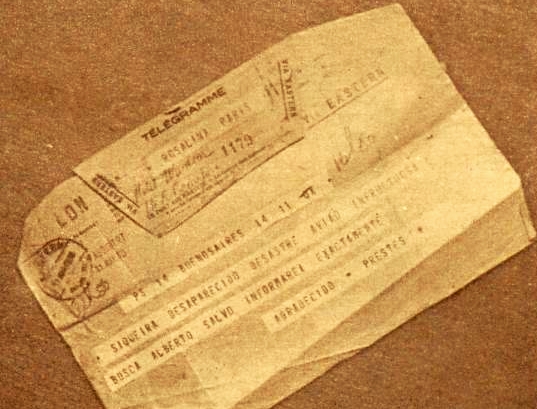

Apesar de todos os seus esforços para acabar com a Primeira República, Siqueira Campos não veria os frutos de seus esforços. Ele morreu quando o avião em que viajava do Uruguai para o Brasil caiu no Rio da Prata em 10 de maio. Após vários dias de buscas, seu corpo foi encontrado e enterrado no Rio. Ele ganhou uma série de homenagens póstumas.

Embora Antônio de Siqueira Campos não tenha vivido para ver o fim da Primeira República, sua liderança e sacrifício na Revolta do Forte de Copacabana e suas ações subsequentes, desempenharam um papel importante para minar ainda mais a legitimidade do regime.