Aparentemente Desembarcou no Brasil em 1855, no Último Carregamento de Escravos Vindo da África – Marcou Época em Natal Por Tocar Zambê e Ser “Feiticeiro” – Foi Batizado como Paulo José de Oliveira e Morreu em 1905

Rostand Medeiros – https://pt.wikipedia.org/wiki/Rostand_Medeiros

Nos primórdios do Brasil existiu por aqui uma curiosa sociedade, que foi resumida dessa maneira – “Formou-se na América tropical uma sociedade agrária na estrutura, escravocrata na técnica de exploração econômica, híbrida de índio – e mais tarde de negro – na composição”. Uma sociedade que marcou fortemente a formação do povo brasileiro e que foi tão brilhantemente descrita na obra “Casa Grande e Senzala”, de Gilberto Freyre.[1]

Quem detinha o poder nessa sociedade era riquíssimo e vivia na opulência. Habitavam em belas casas grandes construídas de pedra, barro e cal. Eram cobertas de palha ou telhas, com varandas nas laterais, telhados inclinados para dar proteção contra chuvas tropicais e o calor do sol, sendo esses lugares ao mesmo tempo “fortaleza, banco, cemitério, hospedaria, escola, santa casa de misericórdia amparando os velhos e as viúvas, recolhendo órfãos”.[2]

Os homens e mulheres que criaram este primeiro grande boom do açúcar no mundo viveram muito bem. Muitas histórias são contadas sobre a opulência dos fazendeiros daquele Brasil antigo.

Suas mesas eram carregadas de prata e porcelana fina comprada de capitães de barcos a vela em seu caminho de volta do Oriente. Diziam que as portas de suas casas tinham “fechaduras de ouro”[3], que suas mulheres usavam enormes pedras preciosas em prendedores de cabelos, que músicos animaram os banquetes, que suas camas eram cobertas de tecido de damasco produzidos na Itália e um exército de serviçais negros estavam sempre pairando ao redor para satisfazer todos os seus desejos.

E esses lacaios satisfaziam de verdade essa gente em tudo e por tudo que desejassem. Pois se assim não fizessem iam para o chicote, para o açoite no tronco, presos a dolorosos grilhões e padecendo de uma morte sofrida e aterradora.

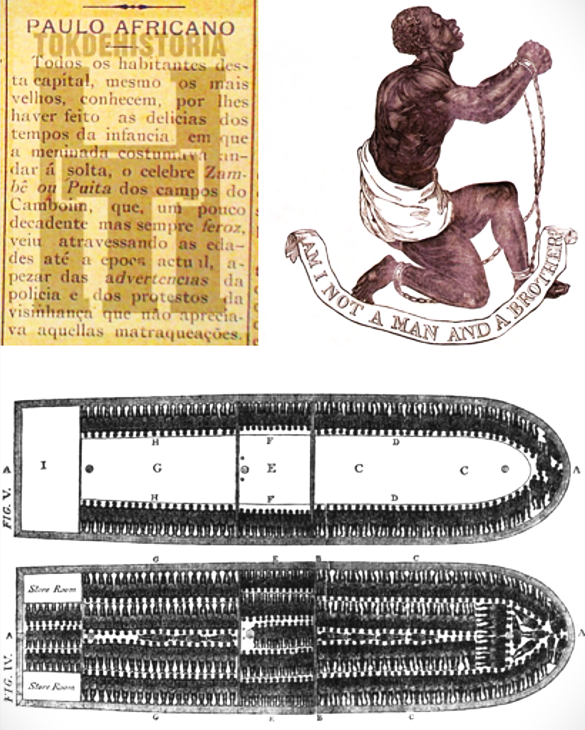

A fortuna aproveitada pelos donos dos engenhos de cana repousava sobre o açúcar e o açúcar sobre a escravidão africana. Onde seus “donos” massacraram esses cativos, usando e abusando do seu suor, do seu sangue e de suas vidas, na mais nefasta página da História do Brasil. Os africanos que vieram para essa parte do mundo eram tratados como meros animais de carga, bichos brutos e, situação pior, as mulheres serviam para todos os tipos de taras dos seus senhores.

E tudo indica que no ano de 1905 faleceu em Natal um homem que viveu todas as agruras desse flagelo, que aqui ficou conhecido como Paulo Africano e que, segundo Câmara Cascudo seria o “último africano legítimo”, o último cativo vindo da África a falecer na capital do Rio Grande do Norte.

Essa é a sua história!

Poucos Escravos

Em 1937 Luís da Câmara Cascudo já era considerado o intelectual maior da terra potiguar e o que ele escrevia, apesar do seu provincianismo militante, já repercutia no Rio de Janeiro, onde se concentrava o poder do país e os principais jornais e rádios da nação.

No dia 12 de junho daquele ano, o jornal carioca Diário de Notícias publicou o texto intitulado “O povo do Rio Grande do Norte” (pág. 28), de autoria de Cascudo, onde ele comenta sobre a formação do povo potiguar. Para o autor o escravo negro já estava no Rio Grande do Norte desde 9 de janeiro de 1600, onde trabalhavam em benfeitorias e vinham da Guiné. Comentou também que o número de escravos “nunca foi avultado, nem mesmo na sua relação da pequena população branca”. Tanto que em “1808 eram 1.127 pretos, para 1.956 brancos em Natal”. Para Cascudo o 13 de maio de 1888 “não encontrou senão uns trezentos e poucos”.

O texto informava que os escravos que viviam em terras potiguares eram procedentes do “Sudão, angolas, congos, banguelas (SIC), trazidos de Pernambuco que os importava”. Para Cascudo o Rio Grande do Norte era uma “terra de parcos capitaes, não teve negreiros e nem commercio. Era apenas um mercado, um pequeno mercado consumidor”.

Cascudo então comenta, através de informações transmitidas por Francisco Artemio Coelho, que faleceu em 1945, que “O último africano puro que morreu em Natal, Paulo Africano, morador da rua do Camboim, mestre de zambê e feiticeiro, fallecido a 24 de abril de 1905”. Tempos depois o Mestre Cascudo vai descobrir que essa data estava errada.

Coelho informou também que Paulo Africano “dizia ter desembarcado numa praia e levado para Sirinhaém”, atualmente um município autônomo próximo ao litoral de Pernambuco, ao sul de Recife.

E é nesse ponto de sua afirmação, que Câmara Cascudo nos aponta uma possível ligação do momento da chegada de Paulo Africano ao Brasil.

O Terrível Tráfico

A justificativa das potências marítimas europeias para trazer africanos negros à força para trabalhar como animais, foi motivada pela necessidade econômica, pois nos séculos XVI e XVII as suas possessões no Novo Mundo eram os locais mais importantes para a criação de divisas e riquezas.

No século XVI os africanos eram comprados na região subsaariana e enviados em barcos de propriedade de europeus, mas estes não estavam diretamente envolvidos na captura dos escravos, ou no comércio interafricano de cativos. Para os brancos europeus bastava suprir a crescente demanda de escravos para as plantações nas colônias no Novo Mundo.

Aqueles que capturavam os escravos eram em sua maioria africanos negros, que conseguiam as suas “peças” em conflitos étnicos e tribais, ou mesmo em guerras de maior escala. Não era incomum trocar cativos com outras tribos. Daí não houve maiores dificuldades em vendê-los para os brancos no litoral.

Por volta de 1550, os portugueses começaram a enviar vários povos africanos como os bantos de Angola, Moçambique e Congo; Yorubá, Ewe, Mandinga do Sudão e da África Ocidental. Ao longo dos próximos 300 anos, mais de quatro milhões de africanos seguiram de maneira forçada para o Brasil. Esse tipo de negócio foi considerado um dos mais lucrativos do reino português.

As condições a bordo dos navios de transporte de escravos, ou navios negreiros, como ficaram conhecidas as naves que transportaram esse verdadeiro “gado humano”, eram terríveis. Acorrentados e deitados juntos, os escravos tiveram que dormir sobre suas próprias fezes durante toda a travessia, que podia demorar semanas. A mortalidade a bordo era muito alta, mas as perdas resultantes pareciam aos traficantes de escravos menores do que os custos que teriam acarretado condições de transporte menos desumanas.

70% dos escravos no Novo Mundo estavam empregados no cultivo de cana-de-açúcar e, ao longo do tempo, outros tiveram que trabalhar nas colheitas de café, algodão, tabaco e na atividade de mineração. Os produtos obtidos do trabalho servil eram então enviados para a Europa e os barcos retornavam com produtos processados das metrópoles, ou novas levas de escravos da África.

Naqueles primeiros anos da colonização portuguesa no Brasil, a região que mais lucrou com a plantação de cana-de-açúcar e a que foi a principal “anfitriã” de milhares e milhares de escravos africanos foi o que hoje é o nosso ensolarado Nordeste. E por aqui as duas capitanias, hoje estados, que mais receberam cativos foram a Bahia e Pernambuco.

Joseph Cliffe descreveu que quando os escravos chegavam ao Rio, ou à Bahia, se encontravam tão fracos que mal conseguiam andar e tinham de ser retirados dos barcos. Depois eles eram mantidos em barracões e ali alimentados, engordados e bem tratados antes da venda. Às vezes eles eram mantidos até seis meses nesses acampamentos antes de serem vendidos[4].

Pode parecer até uma redundância, ou ironia, mas também ocorreram nesses barcos vários massacres e crimes em massa contra os escravos, como o chamado “Massacre do barco Zong”. Em 1781 este transporte negreiro britânico teve dificuldades na navegação e acabou desviando do curso na região do Caribe. Como foram ficando sem mantimentos e água, a tripulação simplesmente jogou no mar cerca de 130 a 150 africanos. Inicialmente os fatos ocorridos no Zong não tiveram o mínimo eco no público britânico. Mas no médio prazo o caso começou a ser debatido e amplamente comentado, desenvolvendo um papel interessante na ascensão do abolicionismo naquele país. O caso do Zong então se tornou um símbolo da crueldade da escravidão. 59 anos depois da tragédia, William Turner, um dos percursores do modernismo na pintura, retratou o incidente em seu quadro The Slave Ship, que se tornou um símbolo da causa abolicionista.

Abolicionismo e Pressão Britânica

Os opositores do tráfico de escravos se reuniram na Inglaterra desde 1787, onde fundaram uma sociedade para abolir a escravidão e foram chamados de abolicionistas. O movimento foi politicamente apoiado por William Wilberforce, que repetidamente levou a abolição do tráfico de escravos à votação na Câmara dos Comuns. Wilberforce foi o pivô do que ficou conhecido como a “Seita Clapham”, um grupo de membros politicamente influentes da Igreja da Inglaterra, fundado pelo ex-capitão de navio negreiro e mais tarde ministro John Newton. Os chamados “Santos de Clapham” tornaram sua principal tarefa abolir todas as formas de escravidão e seu comércio.[5]

A Revolução Francesa de 1789 ajudou a difundir ideias sobre direitos humanos e liberdades civis. As Guerras Revolucionárias Francesas (1792–1797), as Guerras Napoleônicas (até 1815) e a ocupação de algumas áreas pelas tropas francesas, difundiram essas ideias para partes da Europa e além.

Depois que os britânicos encerraram seu próprio comércio de escravos com o “Slave Trade Act” de 24 de fevereiro de 1807, eles tiveram de obrigar outros povos a fazerem o mesmo, caso contrário as colônias britânicas teriam uma desvantagem competitiva em comparação com as de outras nações. Por exemplo, sob pressão britânica no Congresso de Viena em 1814 e 15, a escravidão foi proibida no artigo 118 da Lei do Congresso. Os Estados Unidos proibiram o comércio ao mesmo tempo que a Grã-Bretanha, assim como a Dinamarca.[6] Outros países como a Suécia aboliram a escravidão logo em seguida, assim como os Países Baixos, que nessa época era a terceira maior potência colonial, atrás apenas da Grã-Bretanha e da França.

Para a França, derrotada pelos britânicos nas guerras napoleônicas, não apenas foi exigido a proibição do comércio de escravos, mas também o policiamento dessa proibição. A Marinha Real Britânica, a Royal Navy, passou a inspecionar e apreender todos os navios suspeitos que transportavam escravos, ou eram equipados para tais fins, até que em 1815 a França concordou formalmente em proibir o comércio de escravos. Mas vale frisar que, mesmo com essas ações de repressão, esse nefasto comércio só parou completamente na França em 1848.

Portugal e Espanha, antigas aliadas em dívida com a Grã-Bretanha após as Guerras Napoleônicas, só gradualmente concordaram em acabar com o comércio de escravos e após grandes pagamentos. Em 1853, o governo britânico pagou a Portugal mais de 3 milhões de libras e à Espanha mais de 1 milhão de libras para acabar com esse nefasto comércio.

E no Brasil, como foi?

Encarando o Império Britânico

O Brasil, independente de Portugal em 1822, não concordou em parar o tráfico de escravos. Além de lucrativo, ao longo de décadas a escravidão criou um fator que ampliou essa “desobediência” brasileira aos britânicos – a dependência dos escravos para quase tudo que significava trabalho.

Em 1850 a maioria dos brasileiros que tinham posses possuíam cativos. Fossem eles grandes latifundiários no campo, ou pequenos comerciantes das cidades, funcionários públicos de alto ou baixo escalão, indo até artífices, o elemento negro predominava nos afazeres diários dessa gente. Igualmente seus ancestrais utilizaram escravos ao longo de trezentos anos. Então, não é nenhuma surpresa que esse pessoal observasse a instituição da escravidão como algo normal, como parte da ordem natural das coisas e sua dependência em relação aos cativos era enorme.

Gilberto Freyre mostra claramente em “Casa Grande e Senzala” um exemplo do que essa dependência criou no Brasil – “a vida do senhor de engenho tornou-se uma vida de rede. Rede parada, com o senhor descansando, dormindo, cochilando. Rede andando, com o senhor em viagem ou a passeio debaixo de tapetes ou cortinas. Rede rangendo, com o senhor copulando dentro dela. Da rede não precisava afastar-se o escravocrata para dar suas ordens aos negros; mandar escrever suas cartas pelo caixeiro ou pelo capelão; jogar gamão com algum parente ou compadre. De rede viajavam quase todos – sem ânimo para montar a cavalo: deixando-se tirar de dentro de casa como geléia por uma colher. Depois do almoço, ou do jantar, era na rede que eles faziam longamente o quilo – palitando os dentes, fumando charuto, cuspindo no chão, arrotando alto, peidando, deixando-se abanar, agradar e catar piolho pelas molequinhas, coçando os pés ou a genitália; uns coçando-se por vícios; outros por doença venérea ou da pele”[7].

E quanto poderia ser lucrativo participar do tráfico de escravos?

Segundo o autor Hugh Thomas, entre outubro de 1846 e setembro 1848, o iate Andorinha, de oitenta toneladas, pertencente a Joaquim Pereira Marinho, fez uma série de oito viagens, trazendo quase 4.000 escravos e ganhando cerca de £40.000 (quarenta mil libras esterlinas), o que tornou seu proprietário milionário. Para se ter uma ideia do que naquele tempo poderia significar essa dinheirama, o Reino da Dinamarca vendeu aos britânicos cinco assentamentos territoriais, com seus postos de comércio e fortes, todos localizados na Costa do Ouro, atual região de Gana, África. Em 31 de dezembro de 1849, foi assinado um tratado entregando a área e suas benfeitorias por “apenas” £10.000 (dez mil libras esterlinas). A venda também incluiu os canhões dos fortes.[8]

Diante da “desobediência”, a Grã-Bretanha partiu então para um endurecimento diplomático contra o Brasil.

Em 9 de agosto de 1845 foi criada a Lei Aberdeen, proposta pelo secretário de relações exteriores britânico Lord Aberdeen, que deu à Royal Navy autoridade para parar e revistar em alto mar qualquer navio brasileiro suspeito de ser um transportador negreiro e prender os traficantes de escravos. A Lei Aberdeen também estipulava que os comerciantes brasileiros presos poderiam ser julgados em tribunais britânicos. A lei foi projetada para suprimir o tráfico de escravos no Brasil, para tornar efetivas as leis brasileiras e a implementação do Tratado Britânico-Brasileiro de 1826, que tinha como objetivo acabar com o tráfico de escravos no Oceano Atlântico. O Império do Brasil havia assinado e ratificado esse acordo, mas não cumpriu.

Essa ação repressora provocou indignação entre os brasileiros, onde foi vista como uma violação do livre mercado, da liberdade de navegação, como uma afronta à soberania e integridade territorial do país, além de uma tentativa de impedir a ascensão do Brasil como potência mundial.

Os membros do Parlamento no Rio de Janeiro debateram o assunto e praticamente todos foram contra a forma arrogante com que a Grã-Bretanha havia imposto suas leis ao Brasil e abominavam a ideia de ação britânica perto do nosso litoral. Até Joaquim Nabuco, que estava se tornando líder do movimento antiescravista brasileiro, descreveu o novo projeto de Lei Aberdeen como “um insulto à nossa dignidade como pessoas.” [9]

Independente dessas questões, a Royal Navy começou a interceptar traficantes de escravos brasileiros em alto mar e eles foram processados nos tribunais do almirantado britânico, principalmente na Ilha de Santa Helena, uma pequena massa de terra vulcânica no meio do Atlântico. Apesar da aplicação agressiva dessa lei, o volume do tráfico brasileiro de escravos aumentou no final da década de 1840 e as tensões continuaram crescendo constantemente.

Um punhado de navios de guerra britânicos começou a entrar em águas territoriais brasileiras para atacar barcos negreiros, até mesmo em nossos portos. Em junho de 1850 a nave de guerra britânica HMS Cormorant, após apreender três embarcações brasileiras na Baía de Paranaguá, no Paraná, trocou tiros de canhão com os artilheiros da Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres e o barco inglês foi atingido. Houve um morto e dois feridos entre os estrangeiros e duas das naves apreendidas foram destruídas.[10]

Diante dessas tensões, o Brasil sabia que não podia se dar ao luxo de entrar em guerra aberta e total contra a Grã-Bretanha. Além disso, crescia o sentimento popular contra o tráfico de escravos no Brasil. Diante da situação, o governo imperial brasileiro decidiu então acabar com esse negócio.

Um projeto de lei sobre o tema foi aprovado na Câmara de Deputados, no Rio de Janeiro, em 17 de julho de 1850. Foi aceito pelo Senado e Dom Pedro II assinou. Consta que o rei deu a canetada com grande satisfação e em 4 de setembro o projeto se tornou lei.[11] Doravante, os navios negreiros brasileiros estavam sujeitos a apreensão, a importação de escravos para o Brasil foi declarada pirataria, todas as embarcações capturadas deveriam ser vendidas, e os rendimentos deveriam ser divididos entre os captores e informantes. Pela primeira vez essa nova legislação levou a uma verdadeira transformação.

E é nesse ponto da história que provavelmente Paulo Africano veio parar no Brasil.

O Navio Negreiro das Crianças

Apesar do aperto contra os traficantes de carne humana, eles continuaram a operar clandestinamente pelos lucros envolvidos. Entretanto, ninguém ficaria indiferente à possibilidade de prisão e, mais importante, aos cerca de 40 canhões que naquela época normalmente equipavam uma fragata britânica.

O negócio então era utilizar de mil e um artifícios para enganar a Royal Navy ao chegar ao Brasil, sobre onde a sua carga seria desembarcada, fazendo uso inclusive de pequenos barcos que poderiam levar os escravos e entregá-los ao longo da costa brasileira.

Não sei com detalhes quantos transportes negreiros conseguiram passar pelas naves de guerra da Royal Navy e nem quantos foram apreendidos. Mas sei quando aconteceu o último desembarque de africanos cativos no Brasil, onde um dos que estavam a bordo poderia ser Paulo Africano.

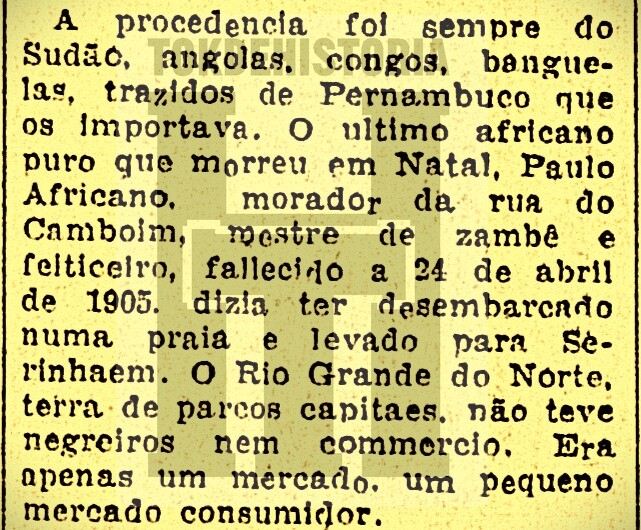

Na noite de 11 de outubro de 1855, um homem desconhecido apareceu no Engenho Trapiche, região de Sirinhaém. Ele se apresentou como Augusto Cezar de Mesquita, informou que era o capitão de um pequeno barco a vela do tipo Palhabote e que havia chegado no dia anterior de Angola. Sua nave estava ancorada na ilha de Santo Aleixo, defronte a barra do rio Sirinhaém, a cerca de seis quilômetros de distância do engenho. Mesquita explicou que trazia uma carga de africanos, cerca de 200 a 250 seres humanos, sendo umas 30 mulheres e o resto jovens e crianças…

O Engenho Trapiche pertencia ao Coronel Gaspar Menezes de Vasconcellos Drummond, rico proprietário, figura muito poderosa na política pernambucana da época e que depois afirmou que até estava doente no momento do encontro com o tal Mesquita.

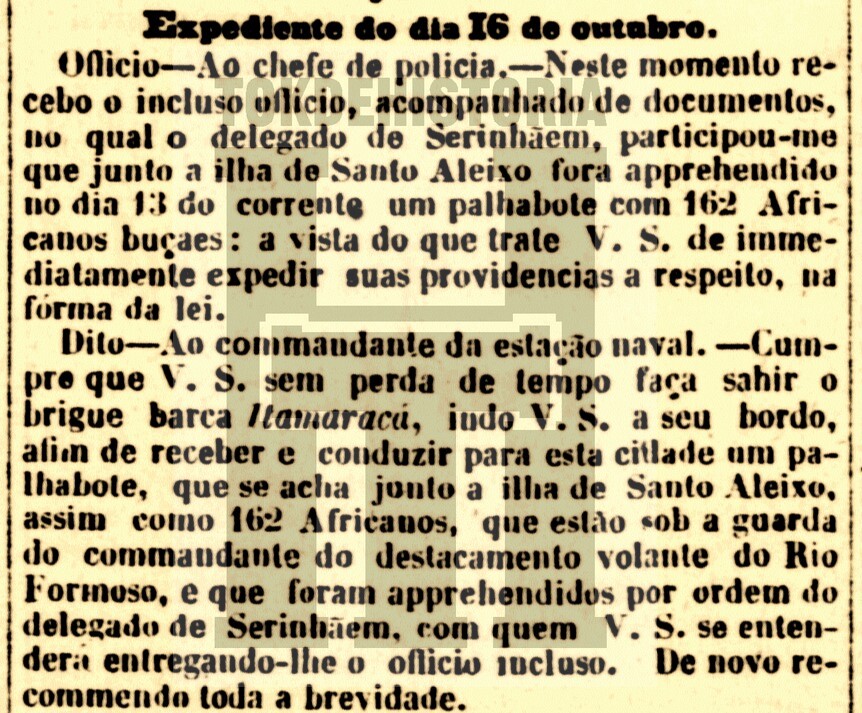

Consta que Drummond recusou a carga de cativos, mas alegou que não tinha gente armada para prender a tripulação. Enquanto esperava ajuda, a tripulação fugiu e dezenas de africanos foram levados pelos contratantes do barco, o coronel João Manoel de Barros Wanderley Lins e José Francisco de Accioli Lins, conhecido por “Cazumba”, proprietário de um engenho na região. O Coronel Drummond apreendeu os 165 africanos que ainda estavam na praia, onde o barco estava fundeado. Logo as autoridades começaram a chegar.

O caso gerou problemas para o Brasil junto aos britânicos, foi debatido no parlamento brasileiro, gerou polêmicas em Pernambuco e foi parar na justiça. Inclusive o próprio Coronel Drummond escreveu um opúsculo sobre o caso, denominado “Breve exposição acerca dos factos occorridos antes e depois da apprehensão dos africanos, effectuadas na barra de Serinhãem em Outubro de 1855”.

Sabemos que alguns dos participantes dessa situação em Sirinhaém foram julgados e condenados, inclusive os de sobrenome nobre. Mas estes apelaram à justiça pernambucana da época e, tal como acontece agora, rapidamente todos foram absolvidos pela nobreza togada. A alegação foi falta de provas. Outro detalhe – O Dr. Manoel de Barros Wanderley Lins, Suplente de Juiz municipal dos termos de Sirinhaém e Rio Formoso, era irmão do coronel João Manoel de Barros Wanderley Lins.[12]

No final das contas a confusão toda só começou porque Mesquita foi mal orientado, aportou no lugar errado e foi atrás de quem não devia. Se o capitão tivesse sido bem orientado, acertado o local do desembarque e encontrado os destinatários corretamente, jamais saberíamos sobre esse desembarque.

Aparentemente o tal barco do tipo Palhabote que chegou à praia perto do Engenho Trapiche era algo tão medíocre, que nem sei se tinha um nome, pois nada ficou registrado. Sabemos que esse tipo de embarcação era um veleiro de dois, ou no máximo três mastros, tinham dimensões que iam de 30 a 80 metros de comprimento e uns 8 a 10 metros de largura. Eram normalmente estreitos na parte traseira (popa) e largos na frente (proa), sendo muito rápidos e associados a uma grande manobrabilidade. Eram conhecidos entre os britânicos como “Pilot boat” (barco do piloto) e eram utilizados principalmente na navegação de cabotagem.

Entretanto, não podemos deixar de perceber uma terrível particularidade em relação a esse caso, que me incomodou de verdade ao ler esses relatos – o tal Mesquita e seus asseclas verdadeiramente “socaram” entre 200 a 250 pessoas naquela pequena embarcação. Por essa razão não é de se estranhar que ele trouxe da África basicamente jovens e crianças, pois assim cabiam mais “peças” para serem vendidas em Pernambuco.

Mas enfim, Paulo Africano estava a bordo desse Palhabote de Sirinhaém?

Sem maiores dados fica difícil corroborar essa questão. Mas se é verdadeira a informação que ele transmitiu aos seus contemporâneos em relação a sua chegada ao Brasil, que foi depois retransmitida a Câmara Cascudo, então na data do seu falecimento fazia quase 50 anos que havia acontecido o desembarque em Sirinhaém.

Vamos apenas imaginar que muitos daqueles jovens e crianças que desembarcaram do Palhabote tivessem uma média de oito a dezessete anos de idade, então é inteiramente plausível que Paulo Africano estivesse a bordo e, mesmo com todas as agruras da escravidão, tenha falecido em Natal 60 anos depois.

O problema sobre isso é que, conforme o leitor poderá ler mais adiante, ele não tinha a menor ideia da data do seu nascimento.

A vida de Paulo Africano, ou Paulo José de Oliveira, em Natal

Nada sabemos sobre o andamento de sua vida até o fim da escravidão. Tampouco temos dados de como e porque ele veio parar na capital potiguar. Mas uma coisa é certa – a sua passagem por aqui não ficou sem registros.

A informação mais antiga que encontrei sobre Paulo Africano também foi escrita por Luís da Câmara Cascudo. É um texto existente no extinto Diário de Natal, sobre a vida de um francês chamado Vitor Lafosse, que viveu na capital potiguar entre o final do século XIX e início do XX e morou na Rua Camboim, atual Rua Professor Fontes Galvão, a mesma que se inicia defronte ao portão principal do Colégio Marista, no bairro do Tirol.

Foi através das informações de Francisco Artêmio Coelho, que Cascudo soube que o francês morava nessa rua em 1882 e que teria sido o primeiro habitante do logradouro. Mas o próprio Cascudo contesta a informação de Coelho e afirma que “Antes disso, porém, lá residia Paulo Africano”.[13] Cascudo não aponta a fonte dessa informação e nem uma data de quando Paulo passou a morar nesse setor de Natal.

Existem outras informações sobre Paulo Africano e elas são notícias relacionadas ao Coco de Zambê, a prática de rituais religiosos de matriz africana e a atenção que a polícia de Natal tinha com Paulo Africano e suas atividades.

Ele foi preso por um dos subdelegados da cidade em dezembro de 1897, por “ofensas à moral pública”. No mesmo dia foi posto em liberdade junto com um cidadão de nome Luiz Cândido de Mello, este detido por embriaguez. A notícia de sua prisão não explica o que foram essas ofensas, mas na foto abaixo é possível ler e compreender o que para a justiça potiguar daquela época significava essas “ofensas à moral pública”.[14]

Em abril de 1902 Paulo Africano volta a se encontrar com a polícia e a justiça. Ele foi preso pelo subdelegado da Cidade Alta por “embriaguez e distúrbios”, junto com outros sete homens. Tal como na prisão anterior, a nota do jornal nada explica sobre a detenção e todos foram soltos no dia seguinte à prisão.

No ano seguinte uma nova detenção, dessa vez com muito mais detalhes.

O jornal A República da época, órgão oficial do governo estadual, que neste período estava nas mãos de Alberto Frederico de Albuquerque Maranhão, informou que na área da Praça Pedro Velho, então muito maior e mais aberta do que conhecemos atualmente, aconteceu um “samba”. Na edição de 8 de julho de 1903 deste jornal, uma quarta feira, sabemos que o evento ocorreu em um “casebre em ruínas”, que era “uma ameaça à segurança e higiene públicas” e que o evento ocorreu “sábado, até a manhã do dia 3 de julho”, quando uma “súcia de vadios”, promoveram um “samba” com “gritos infernais”. Afirma a nota que o problema não era novo e o local era utilizado para “Práticas imorais”.

Uma coisa é certa, o termo “Samba” utilizado pelo jornal, não tinha nenhuma relação direta com o ritmo musical que tanto sucesso faz no carnaval do Rio de Janeiro. Nessa época esse termo era muito comum nas páginas deste periódico. Era como normalmente a elite natalense designava um lugar onde pessoas pobres e negras se divertiam na provinciana Natal do início do século XX. O tal “Samba” seria um baile de gente simples, equivalente a uma função, um pagode, um arrasta-pé, ou um forrobodó.

A próxima notícia, infelizmente, foi a morte de Paulo Africano. Entretanto a nota do seu falecimento é o texto mais completa sobre a vida desse antigo escravo e conta interessantes detalhes. Trago a transcrição na íntegra, conforme foi noticiado no jornal A República, edição de 15 de abril de 1905, página dois.

“PAULO AFRICANO – Todos os habitantes desta capital, mesmo os mais velhos, conhecem por lhes haver feito as delícias do tempo de infancia, em que a meninada costumava andar à solta, o célebre Zambê, ou Puita dos campos do Camboim, que, um pouco decadente mas sempre feroz, veiu atravessando as edades até a epoca actual, apezar das advertencias da policia e dos protestos da visinhança que não apreciava aquellas matraqueações.

Como quer que seja, o Zambê de Mestre Paulo era uma das notas curiosas desta capital, Não só pela gravidade com que rangia a puita e o ardor do sapateado, como pela figura interessante do Mestre Paulo, africano, cuja edade nem elle sabia. Tinha por profissão pescador, respeitado e cortez, porém valente como as próprias armas.

Mestre Paulo era um bom chefe de família e identificou-se tanto com seu Zambê, a ponto de fazer delle uma espécie de religião. Não compreendia a vida sem o Zambê. E de seu natural valente, nada subserviente, tinha posturas humilhantes, a sua voz subia toda sua gamma de supplica, quando o ameaçavam de impedir seu divertimento.

Ao tocar puita, e a sapatear no solo zambêou a vida – durante 60, 70, 80, 90 annos, um seculo quem sabe? – até que no dia 12 do corrente, sereno e calmo como um justo, passou desta à melhor vida, vencido e derrotado no seu unico e terrivel combate com a morte.”

É muito interessante ler no mesmo jornal oficialista, que várias vezes noticiou Paulo Africano como um “perturbador da ordem pública”, uma interessante coluna à guisa de seu necrológico. Isso em um tempo onde nesse jornal era muito raro se escrever algo mais substancioso sobre um homem pobre e negro, que “Não compreendia a vida sem o Zambê”.

Luís da Câmara Cascudo em seu livro “Meleagro – Pesquisa do Catimbó e notas da magia branca no Brasil” (2ª Edição, Editora Agir, Rio de Janeiro, 1978, pág. 91 e 92), complementou esse texto informando que as danças promovidas por Paulo Africano quase sempre ocorriam no sábado, onde o Mestre “roncava a puíta a noite inteira”. A puíta é um instrumento musical de origem africana, feito de um tronco ou cilindro oco, tapado por uma pele num dos lados.

Nessas mesmas páginas, Cascudo também registrou sobre as danças promovidas por Paulo Africano – “Mas dançava quem queria dançar, ricos e pobres, gente do comércio, estudantes, soldados, empregados públicos, brancos, pretos e cinzentos. Ninguém esqueceu, quarenta anos depois, o zambê de Mestre Paulo”.[15]

Já no livro “O Ritual Umbandista”, de autoria de Renato Sérgio Santiago de Melo e publicado em 1973, encontramos uma interessante informação. Segundo o autor, através de informações conseguidas com a neta de Paulo Africano, Alzira de Oliveira, encontrada pelo pesquisador no início da década de 1970 e vivendo no Bairro de Lagoa Seca, seu avô tinha uma casa onde se dançava o mais puro Coco de Zambê. O seu nome cristão era Paulo José de Oliveira, sendo considerado “bem quisto” e “bom pai de família”. O livro afirma que Paulo Africano havia se identificado tanto com o Coco de Zambê, a ponto de fazer desta manifestação cultural “uma espécie de religião”.

Sérgio Santiago informa que seu próprio sogro, Lupicínio Ramos, morador do Bairro da Ribeira, fazia questão de ir com alguns amigos, sempre aos sábados, para assistir o Zambê que acontecia na casa de Mestre Paulo.

Apesar do Coco de Zambê apresentado na casa de Paulo Africano ser tido pela sociedade local como uma festa, para esse autor ele era na verdade uma manifestação do sincretismo afro-brasileiro, distorcida pela ação policial que existia. Para o autor de “O Ritual Umbandista”, o Coco de Zambê era uma dança africana de significação religiosa. Esta tese foi originalmente proposta pelo médico alagoano e antropólogo Arthur Ramos de Araújo Pereira.

NOTAS

[1] FREYRE, Gilberto Casa-Grande e Senzala. 48ª Edição, São Paulo: Global Editora, 2003. Pág. 55.

[2] FREYRE, Gilberto Casa-Grande e Senzala. 48ª Edição, São Paulo: Global Editora, 2003. Pág. 33.

[3] FREYRE, Gilberto Casa-Grande e Senzala. 48ª Edição, São Paulo: Global Editora, 2003. Pág. 315.

[4] Depoimento de Joseph Cliffe. In CONRAD, Robert. Children of God’s Fire: A Documentary History of Black Slavery in Brazil. Princeton, Princeton University Press, 1983, p. 34.

[5] Como é de conhecimento geral, na Grã-Bretanha existe a Câmara dos Comuns, como eles chamam a câmara baixa do parlamento, que, se não me engano, equivale no Brasil a nossa Câmara dos Deputados. Essa instituição parlamentar possui um site muito interessante, onde estão digitalizadas e transcritas milhares de páginas da atuação dos seus membros, dos debates e ação das comissões ali criadas, entre os anos de 1803 até 2005 (https://api.parliament.uk/historic-hansard/index.html). Esse material mostra através dos muitos debates sobre a questão da escravidão, do tráfico de escravos e da atuação da Royal Navy na repressão ao comércio humano entre a África e o Brasil, detalhes interessantíssimos sobre esse tema.

[6] Um naufrágio encontrado no início de 2019 no Rio Mobile, Alabama, Estados Unidos, mostrou que era a escuna Clotilda, que afundou em 1860. Naquela época, 110 mulheres, homens e crianças foram trazidos ilegalmente para Mobile em um veleiro desde Benin, na África Ocidental. Para encobrir o crime, o navio foi incendiado e, assim, afundado. A descoberta prova que o comércio de escravos continuou nos Estados Unidos após a proibição e fez surgir um extenso mercado negro de escravos que durou anos.

[7] FREYRE, Gilberto Casa-Grande e Senzala. 48ª Edição, São Paulo: Global Editora, 2003. Págs. 469 e 470.

[8] Ver THOMAS, Hugh The Slave trade:the story of the Atlantic slave trade, 1440-1870, pág. 796, Simon & Schuster Paperbacks, New York, USA, 1997. Sobre os assentamentos dinamarqueses na Costa do Ouro ver https://da.wikipedia.org/wiki/Den_danske_Guldkyst

[9] Ver Ver THOMAS, Hugh The Slave trade:the story of the Atlantic slave trade, 1440-1870, pág. 790, Simon & Schuster Paperbacks, New York, USA, 1997.

[10] Sobre esse caso ver – https://tokdehistoria.com.br/2015/02/22/1850-o-combate-do-hms-cormorant-contra-o-forte-de-paranagua/

[11] Decreto nº 731, de 14 de Novembro de 1850, que regulou a execução da Lei N.º 581, que estabeleceu medidas para a repressão do tráfico de africanos no Império do Brasil. Ver em https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-731-14-novembro-1850-560145-publicacaooriginal-82762-pe.html

[12] Sobre o desembarque de Sirinhaém ver CARVALHO, Marcus Joaquim Maciel de; CADENA, Paulo Henrique Fontes. A política como “arte de matar a vergonha”: o desembarque de Sirinhaém em 1855 e os últimos anos do tráfico para o Brasil. Topoi. Rio de Janeiro, v. 20, n. 42, p. 651-677, set/dez. 2019 Disponível no site: http://www.scielo.br/pdf/topoi/v20n42/2237-101X-topoi-20-42-651.pdf.

[13] Ver Diário do Natal, ed. 25/06/1962, segunda-feira, pág. 3.

[14] Ver Collecção de Leis Provinceais do Rio Grande do Norte – Anno de 1884, pág. 42.

[15] Câmara Cascudo comentou “quarenta anos depois”, porque a 1ª edição do livro Meleagro foi lançado em 1951.