A cachaça é testemunha das transformações sociais e econômicas por que o Brasil passou

Ela praticamente nasceu junto com o Brasil e tornou-se a mais nacional das bebidas. Em cinco séculos de História, serviu como combustível para os bandeirantes suportarem as longas e insalubres viagens aos sertões, foi utilizada como moeda de troca de escravos na África, desencadeou revoltas contra a Coroa portuguesa e tornou-se símbolo de nacionalidade em momentos políticos e culturais importantes, como a Independência do país e a Semana de Arte Moderna de 1922. Sim, estamos falando da cachaça, que completa 500 anos este ano.

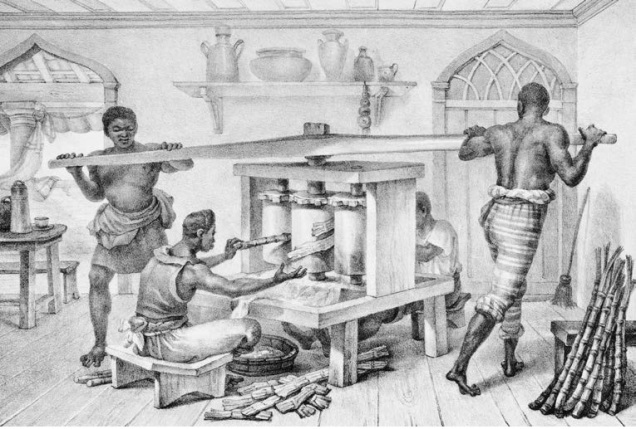

Os documentos são esparsos, mas, de acordo com os especialistas, os primeiros goles da branquinha foram dados a partir de 1516 em algum engenho construído na feitoria de Itamaracá, em Pernambuco. A cana-de-açúcar já tinha chegado ao país alguns anos antes, em 1504, pelo fidalgo português Fernando de Noronha, que recebeu a concessão da ilha, batizada posteriormente com o seu nome, para a exploração do pau-brasil.

“A cachaça foi uma das protagonistas da civilização do açúcar, que marcou um dos mais importantes períodos do desenvolvimento econômico do Brasil Colônia, principalmente no tempo das capitanias hereditárias. Pode-se dizer que, historicamente, a cachaça foi testemunha ocular das transformações econômicas vivenciadas pelo Brasil”, diz o engenheiro Jairo Martins Costa, especialista no assunto e autor do livro Cachaça – O Mais Brasileiro dos Prazeres. Segundo ele, a cultura do açúcar, e por consequência da cachaça, começou bem antes da expedição do colonizador Martim Afonso de Souza no litoral paulista, em 1532.

Além de pesquisas arqueológicas conduzidas por universidades na Bahia e Pernambuco em antigos engenhos de açúcar, um documento da alfândega de Lisboa aponta o pagamento de imposto sobre um carregamento de açúcar, vindo de Pernambuco, datado de 1526. “É a prova de que a produção começou muito antes de São Vicente.

O que aconteceu a partir de 1532 foi a forte expansão da civilização do açúcar”, diz Costa, lembrando uma frase do folclorista Câmara Cascudo no seu livro Prelúdio da Cachaça: “onde mói o engenho, destila o alambique”.

CACHAZA

Alguns mitos se esvaem ao estudar a história da branquinha. Um deles é que a bebida teria sido descoberta por acaso por escravos durante o processo de fermentação da canade-açúcar. A evaporação do caldo teria condensado ao bater no teto do engenho e daí teria nascido o nome “pinga”.

Segundo os estudiosos, não foi bem assim. As primeiras produções foram planejadas pelos colonizadores. Uma evidência é que o nome mais aceito para cachaça vem do espanhol “cachaza”, uma bagaceira de baixa qualidade produzida pelos ibéricos a partir das borras de uva. “Os europeus já dominavam as técnicas de destilação havia muito tempo, produzindo bebidas como a bagaceira. Como não tinham uvas aqui, improvisaram uma bebida com o resíduo da cana”, explica Silva.

A bagaceira, junto com o vinho português, foi um dos motivos para uma rebelião de produtores de cachaça ocorrida no Rio de Janeiro no século 17. Com a Popularização da bebida, em 1635 a Coroa baixou uma lei proibindo o comércio de aguardente, para não concorrer com a bagaceira e o vinho portugueses. A lei não pegou muito e a pinga continuou sendo produzida em larga escala, inclusive para o mercado externo. Em Angola, que também era uma colônia portuguesa, chegou a ser utilizada durante muito tempo como moeda de troca pelos traficantes de escravos.

Em 1647 foi criada a Companhia Geral de Comércio, uma empresa portuguesa que passou a ter o monopólio da venda de diversos produtos nas colônias, inclusive asbebidas alcoólicas. Por aqui, porém, a cachaça continuava fazendo enorme sucesso, mesmo sendo vendida clandestinamente. Os fazendeiros, longe de agir por debaixo dos panos, não escondiam sua atividade e eram, inclusive, respeitados na sociedade em quer viviam.

REVOLTA E PAZ

A relativa paz durou até 1659, quando o governo português fechou novamente o cerco, dessa vez com repressão e destruição de alambiques. No ano seguinte, vereadores do Rio de Janeiro propuseram liberar a bebida.

Diante da recusa, alambiqueiros lideraram uma rebelião – que ficaria conhecida como Revolta da Cachaça – e tomaram o poder da cidade durante cinco meses. A Coroa conseguiu acabar com a rebelião e retomar o poder no Rio de Janeiro, mas os revoltosos conseguiram uma importante vitória: em 1661, a rainha de Portugal, a regente Luísa de Gusmão, autorizou a produção e o comércio da aguardente no Brasil, mediante o pagamento de impostos. Nessa época, o açúcar brasileiro começava a sofrer forte concorrência com o produzido pelos holandeses nas Antilhas, de qualidade superior.

Além do açúcar, a cana levada pelos holandeses após sua expulsão do Brasil, em 1654, deu origem a uma bebida que é considerada “filha” da cachaça: o rum.

Depois da liberação pela rainha, surgiram várias regiões produtoras de aguardente, de norte a sul do Brasil. A cidade de Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro e um dos principais portos do Brasil Colônia, chegou a concentrar mais de cem alambiques a partir de 1700. Parte da produção seguia para Minas Gerais pela Estrada Real, durante o Ciclo do Ouro. Outra parte era escoada para o resto do Brasil e outros países da Europa e África.

“Se você falar da história de Paraty, vai ter de citar a cachaça. E se falar da história da cachaça, vai ter de citar Paraty”, diz Lúcio Gama Freire, 43 anos, presidente da Associação dos Produtores e Amigos da Cachaça de Paraty. A bebida da região era tão famosa que, durante muito tempo, era comum as pessoas pedirem uma “parati” quando queriam um simples copo de aguardente, tanto na Colônia como na Corte.

UFANISMO

“Com o aprimoramento da produção a partir do século 17, aumentou o número de consumidores, e a cachaça passou a ter importância econômica. O ápice do prestígio ocorreu no século 19, quando se transformou em símbolo de brasilidade”, diz o empresário Leandro Dias, CEO da Middas Cachaça, marca que atende o segmento de luxo.

“Deixar de bebê-la era considerado atitude antipatriótica, pois o Brasil vivia o período das lutas da Independência”, completa Leandro. Um brinde com a caninha passou a ser sinônimo de nacionalismo. Diz-se que dom Pedro I teria brindado a Independência do Brasil com um cálice de cachaça artesanal.

Um século depois, em 1922, jovens intelectuais repetiriam o gesto na Semana da Arte Moderna, em São Paulo. Os modernistas consideravam a bebida um símbolo líquido do país. O casal Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral gostava de divulgar a culinária brasileira e a cachaça em Paris. Levavam a bebida em frascos de perfume na mala para não haver problemas ao entrarem na França. Nas reuniões oferecidas a amigos parisienses, costumavam servir caipirinha e feijoada.

BEBIDA FINA

Após vencer o estigma de “bebida barata servida em balcão de botequim”, a cachaça voltou às altas rodas nas últimas décadas, em especial por causa da produção de cachaças artesanais. Além das de Paraty, ganharam fama as bebidas produzidas em estados como Pernambuco, Ceará e, principalmente, Minas Gerais. Nas montanhas de Minas, a cachaça ganhou status principalmente pelas cachaças produzidas em cidades como Januária e Salinas, no norte do Estado.

Salinas, que até hoje abriga várias destilarias de qualidade, é terra natal de um dos grandes personagens da história da cachaça brasileira, Anísio Santiago. Produtor da cachaça mais famosa do país, a Havana, Anísio era um tipo excêntrico que raramente saía de sua fazenda. Até morrer, em 2002, costumava pagar seus empregados e outras despesas com garrafas de sua preciosidade, disputadas por apreciadores e colecionadores da bebida. Os descendentes de Anísio, morto em 2002, assim como outros produtores em todo o Brasil, continuam a produzir e escrever a história da bebida brasileira que, como registrou o historiador Gilberto Freyre, “vem dos mais velhos dias do Brasil”.

LIVROS

Cachaça – O Mais Brasileiro dos Prazeres, Jairo Martins da Silva, Editora Anhembi-Morumbi, R$ 59

Prelúdio da Cachaça, Luis da Câmara Cascudo, Global Editora, R$ 42

AUTOR – Marcus Lopes