Rostand Medeiros – https://pt.wikipedia.org/wiki/Rostand_Medeiros

O que significa essa foto com essas pessoas em uma praia? Quando e onde ela foi feita? Quem são as pessoas que estão nessa foto?

Artigo originalmente pulicado na Revista Bzzz Número 110, nov. e dez. 2024, páginas 20 a 29.

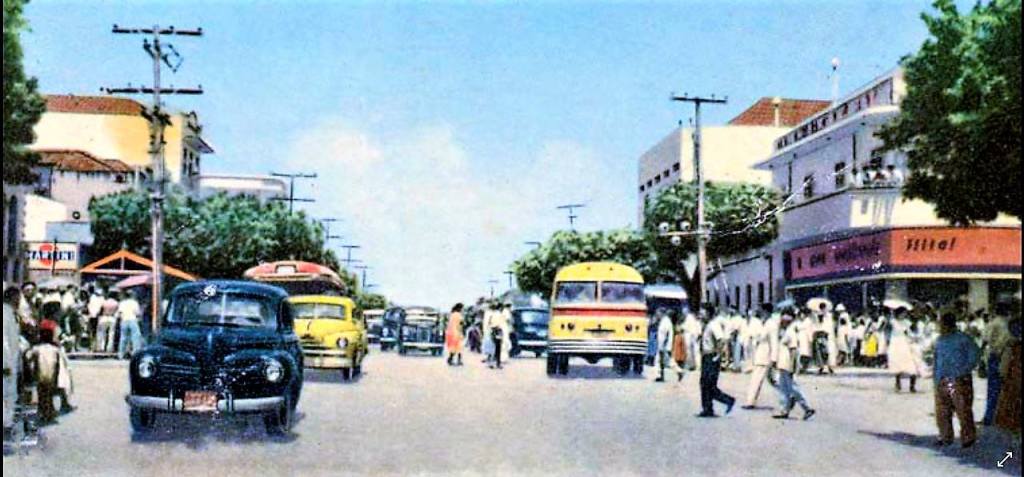

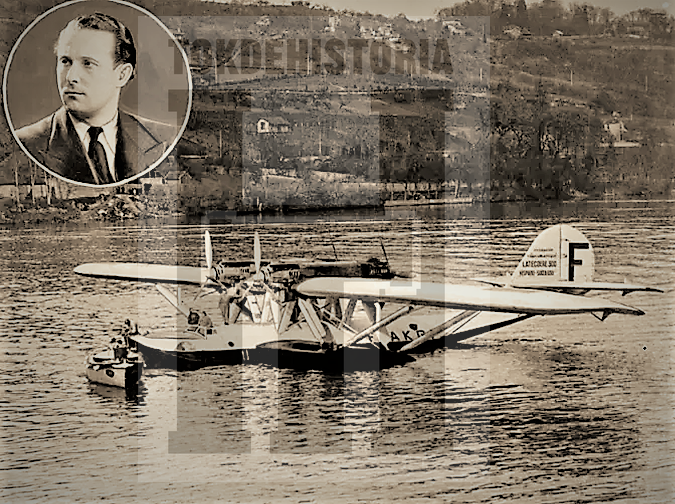

Ela foi realizada em 10 de janeiro de 1931, na praia de Areia Preta, Natal, e entre os que foram fotografados estava a matriarca de uma das mais importantes famílias potiguares, Branca Pedroza, e seus três filhos, cujo um deles seria prefeito da capital potiguar e governador do Rio Grande do Norte, Sylvio Piza Pedroza. Já os homens clicados eram dois italianos, dos mais importantes aviadores do mundo naquela época e que lideraram uma esquadrilha de doze hidroaviões hidroavião Savoia-Marchetti S.55A que voaram desde a Itália até Natal, em um voo de grande destaque mundial. Além disso, eles trouxeram do seu país o presente mais importante que Natal já recebeu em sua História, a Coluna Capitolina. Esses homens também eram membros proeminentes de uma ditadura que propagava uma ideologia política nefasta, de caráter ultranacionalista, fortemente autoritário e altamente sanguinário. Era o fascismo implantado por Benito Mussolini na Itália. Ítalo Balbo era Ministro da Aviação desse governo, sendo um dos principais executores da política de aviação italiana no período fascista..

Balbo e sua equipe iniciaram no final da década de 1920 diversos estudos para a realização de grandes voos com várias aeronaves, algo até então nunca realizado e que repercutiria nas ações da Itália Fascista em todo o mundo. Um desses voos teve como destino o Brasil.

No dia de Natal de 1930, Balbo e seus comandados chegaram na Ilha de Bolama, no arquipélago dos Bijagós, na Guiné Portuguesa, atual Guiné Bissau. Ficaram alguns dias realizando testes de decolagem e, com o resultado dessas provas, na madrugada de 5 de janeiro de 1931, segunda-feira, decolaram para várias horas depois amerissarem no Rio Potengi, em Natal. No percurso, houve problemas sérios com perdas de aeronaves e a morte de cinco homens.

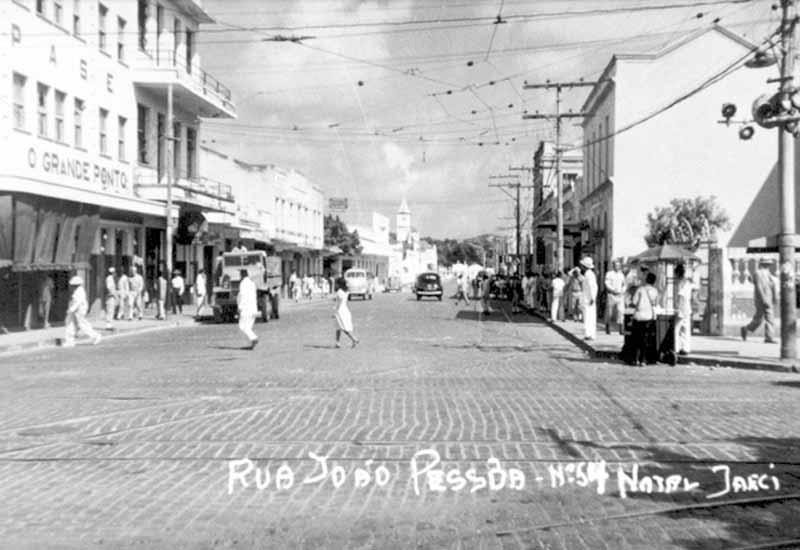

Enquanto eles realizavam seu voo, em Natal, na Catedral de Nossa Senhora da Apresentação, na Praça André de Albuquerque, foram colocadas no alto da sua única torre duas grandes bandeiras do Brasil e da Itália. Escoteiros se posicionaram naquele local equipados com binóculos e lunetas. Tinham ordens expressas para quando avistassem as primeiras aeronaves informassem imediatamente o sineiro da velha igreja, que começaria a badalar os sinos pesados para que o povo fosse informado da chegada dos hidroaviões Savoia-Marchetti.

Pessoas se aglomeraram no cais do Porto de Natal, na Av. Tavares de Lira e nos prédios e casas às margens do Rio Potengi. Quem tinha alguma coisa que flutuasse estava dentro do rio, o que deu muito trabalho para o pessoal da Capitania dos Portos, pois o plácido Potengi tinha de ser liberado para a amerissagem das aeronaves.

O general italiano Aldo Pellegrini havia desembarcado em Natal no começo de dezembro para preparar a chegada de Balbo e dos seus aviadores. No dia 5 de janeiro esse militar ficou muito tempo em uma estação de rádio montada pelo Telégrafo Nacional no bairro do Alecrim, na Rua Coronel Estevão. Paulo Pinheiro de Viveiros nos conta em sua placa denominada “Presença de Roma em Natal” (1969), que essa estação possuía transmissores de ondas curtas de 250 e 500 watts e o responsável era Augusto Mena Barreto. Quando ficou certo que as aeronaves estavam chegando, o general Pellegrini foi para a Ribeira e por onde passou recebeu manifestações entusiásticas de carinho.

Os jornais comentaram que várias pessoas vieram de outros estados para acompanhar a chegada da esquadrilha italiana. Sei que por aqui se encontravam Antenor de França Navarro, então Interventor Federal da Paraíba, acompanhado de vários elementos do seu governo. Por volta das três horas o comércio e as repartições públicas fecharam suas portas e a massa de gente cresceu nas ruas. Finalmente, por volta das quatro horas os escoteiros na catedral viram surgir em direção ao norte os primeiros hidroaviões S.55A e logo os sinos começaram a badalar.

“Giovinezza” no Rio Potengi

Às duas da tarde daquele 5 de janeiro inesquecível, a esquadrilha passou por Fernando de Noronha e pouco mais de duas horas depois, para delírio da multidão, as primeiras aeronaves sobrevoavam Natal. Balbo mencionou em seu livro “Stormi in volo sull’oceano” (pág. 206) que chegou à capital potiguar às quatro horas e trinta minutos da tarde e assim descreveu: “Neste momento todo o cansaço desaparece. Estamos em voo por cerca de 18 horas. Quando tocamos as águas de Natal, a cabeça fica um pouco confusa e nossos ouvidos estão zumbindo, mas nosso coração está leve e brincalhão”. Nas páginas seguintes o aviador deixou registrado que após desligarem os motores ouviram o badalar de vários sinos das igrejas de Natal e registrou: “São os bronzes de Natal, a própria cidade de sonho, com um nome curto e deslumbrante” (pág. 207).

Antes mesmo de colocarem os pés na terra, flutuando a bordo dos S.55A no Rio Potengi, Balbo e seus homens ouviram um outro som, esse mais familiar, que os deixaram maravilhados. Assim Balbo falou: “As alegres fanfarras de “Giovinezza” já tocam e saúdam nossa vitória”. A “Giovinezza” era o hino oficial do Partido Nacional Fascista Italiano e no cais da Tavares de Lira ela foi tocada pela Banda da Polícia Militar.

Balbo e a maioria dos seus homens desembarcaram trajados à moda fascista – calças brancas, camisas negras, luvas e botas marrons. Os jornais apontaram que o ministro italiano foi apresentado com ar fatigado, olheiras, mas afável, sorridente e a todo momento externando agradecimentos. Em meio às autoridades brasileiras e italianas que receberam os aviadores, estava o industrial Fernando Gomes Pedroza, um apaixonado pela aviação.

O comandante afirmou em seu livro que desembarcou muito cansado e sem demora foi logo de carro para a Vila Cincinato, residência oficial do governador do Rio Grande do Norte. Uma verdadeira carreata, na época chamada de “corso de carros”, seguiu atrás do veículo do comandante italiano. Após chegar à residência, Balbo se trancou e foi descansar, mas lá fora uma multidão se formou na calçada para tentar ver o líder fascista italiano. Já os oficiais ocuparam a antiga sede da Escola Doméstica, na Praça Augusto Severo, que estava toda ornamentada, iluminada, com várias bandeiras italianas e brasileiras e sem alunas, pois estavam de férias. Os sargentos foram alojados num prédio recém-construído pela administração do porto. Esses últimos almoçaram no Hotel Avenida, na Tavares de Lira, pertencente ao “majô” Theodorico Bezerra.

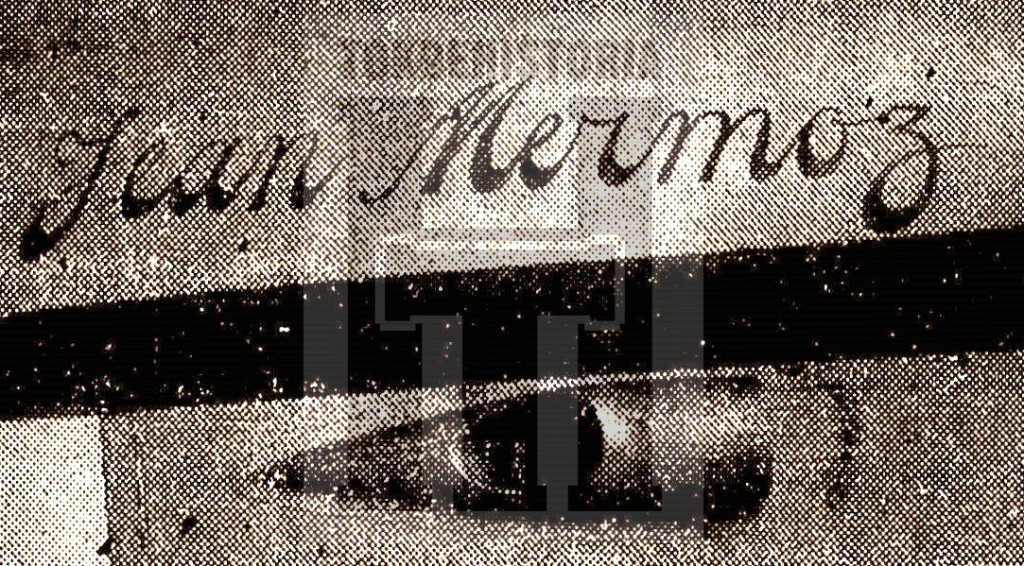

Camisas Negras no Palácio Potengi

No outro dia, Ítalo Balbo foi até a sede do Telégrafo Nacional, na Av. Tavares de Lira, 88. Ali foi atendido por Augusto Gonçalves Marques, chefe da estação, onde Balbo lhe agradeceu o apoio nas comunicações durante o voo e depois passou a enviar telegramas. Consta que o primeiro foi para Alberto Santos Dumont, na França, com os seguintes dizeres: “Tocando na sua bela terra depois de um voo transatlântico, eivo-vos, pioneiro das empresas aeronáuticas, a minha calorosa saudação”. O segundo telegrama foi para Mussolini, onde transmitiu as últimas notícias e informou que os membros da esquadrilha “voltavam o seu pensamento devotado ao Duce”. Finalmente escreveu para o ditador Getúlio Vargas uma mensagem de agradecimento, mas sem tantos salamaleques.

Natal estava em verdadeiro êxtase. Para aonde Balbo e seus homens seguiram eram acompanhados por muita gente. Na passagem dos aviadores o povo ecoava vários “Vivas” a Balbo, Mussolini e à Itália. O movimento das pessoas foi tão grande que até os soldados do 29º Batalhão de Caçadores do Exército fizeram a guarda e a contenção nos locais onde eles se hospedaram e circularam. Enfim, eram figuras de destaque em todos os jornais do mundo e com uma atração que hoje em dia, talvez, só se compare às astronautas. Uma noite os italianos participaram de um jantar de “50 talheres” na Escola Doméstica.

Atracado no Porto de Natal estava o contratorpedeiro Lanzerotto Malocello. Do seu porão foi discretamente retirado um grande e pesado engradado. Este foi levado para uma área próxima ao porto, onde trabalhadores locais construíram uma grande base de alvenaria com três metros de altura e um imenso círculo no centro.

No Palácio do Governo, os italianos foram recebidos pelo então interventor federal Irineu Joffily e o interventor da Paraíba, Antenor Navarro, que ergueram brindes de champanhe pelo sucesso da empreitada de Balbo e seus comandados. Nessa ocasião, Balbo, general Giuseppe Valle e o coronel Umberto Maddalena estavam vestidos com uniformes de gala, mas vários italianos envergavam as nefastas camisas negras fascistas.

Na noite de 7 de janeiro, todos os aviadores foram para o salão nobre do Aeroclube de Natal, para um recital. Foram recebidos pelo casal Fernando e Branca Pedroza e se juntaram as autoridades, entre essas os interventores Joffily e Navarro. De início, Alberto Roseli, um rico comerciante de origem italiana que vivia em Natal há muitos anos, leu uma saudação a Balbo e aos aviadores. Após, um grupo de alunas do último ano da Escola Normal cantaram entusiasticamente a “Giovinezza”, para delírio e encanto dos militares italianos. Todos se colocaram de pé, cantando o hino com vigor e realizando a saudação fascista.

Depois, houve as apresentações musicais de alunos do Instituto de Música do Rio Grande do Norte, escola fundada pelo maestro Waldemar de Almeida. Entre os que se apresentaram estavam Dulce Cicco, Maria da Glória de Vasconcelos Sigaud, Odila Garcia, Anadyl Roseli, Eurídice Vilar Ribeiro Dantas, Dulce Wanderley, Ivone Barbalho. Waldemar de Almeida tocou ao piano a “Grande Fantasia Triunfal sobre o Hino Nacional Brasileiro”, uma composição do pianista e compositor norte-americano Louis Moreau Gottschalk. Para orgulho de Fernando e Branca Pedroza, o jovem Fernando Pedroza Filho também se apresentou, tocando ao piano as obras “Gavota” opus 123, da compositora e pianista francesa Cécile Chaminade, e o Prelúdio nº 20, de Frédéric Chopin.

Outro que se apresentou foi um garoto de nove anos chamado Orianne Corrêa de Almeida, primo de Waldemar de Almeida, que tocou uma “Marcha Militar” de Franz Shubert. Tempos depois esse garoto seria conhecido apenas como Oriano de Almeida e se tornou um dos maiores pianistas da história da música brasileira. Segundo me informou o professor Claudio Galvão, autor do livro “O Céu Era O Limite: Uma Biografia De Oriano De Almeida” (2010), não dá para cravar que essa exibição no Aeroclube em 7 de janeiro de 1931 tenha sido a primeira de Orione, provavelmente ele já tinha feito outras em Natal, mas o garoto chamava atenção pela precocidade que, talvez, tenha visto Balbo e seus comandados.

A Coluna Romana

No dia 8 de janeiro de 1931, uma quinta-feira, foi seguramente o mais movimentado dos italianos em Natal. De manhã cedo ocorreu a missa campal presidida pelo Bispo Dom Marcolino Dantas, com saudação aos aviadores que chegaram a Natal, homenagem aos que morreram na travessia e também a memória do falecido aviador italiano Carlo Del Prete, que esteve em Natal em 1928 junto com o colega Arturo Ferrarin. Estavam presentes todos os tripulantes dos hidroaviões, os militares do Lanzerotto Malocello, autoridades potiguares e italianas, além de uma multidão de natalenses, principalmente os moradores da região da Ribeira e das Rocas. Durante a realização da missa, uma aeronave Breguet, da companhia de aviação francesa Latécoère, fez evoluções sobre a audiência e a multidão. Então, novamente a “Giovinezza” foi excetuada na capital potiguar e dessa vez pela banda do 29º Batalhão de Caçadores. Realmente esse hino, que não era o hino oficial do então Reino da Itália, estava fazendo um sucesso danado por aqui.

Em seguida, Dom Marcolino benzeu uma Coluna Romana de estilo coríntio, feita de mármore cinza, com cinco metros e oitenta centímetros de altura, uma base de três metros quadrados e confeccionada há mais de dois mil anos. Ela foi originária do Templo de Júpiter, na Colina do Capitólio, ou Monte Capitolino, uma das sete elevações sobre as quais foi fundada a cidade de Roma. Essa era uma das quatro colunas romanas existentes no Novo Mundo e foi um presente do regime de Benito Mussolini à cidade do Natal. Inclusive, a razão oficial para Natal receber um presente tão interessante e importante tinha relação com a passagem de Del Petre por aqui.

Após Ferrarin e Del Petre partirem de Natal em seu voo histórico de 1928, ocorreu um acidente aéreo no Rio de Janeiro e Carlo Del Petre faleceu, fato que gerou enorme repercussão mundial. No ano seguinte Arturo Ferrarin lançou um livro intitulado “Voli por Il Mondo”, onde conta detalhes do voo e descreveu de maneira muito positiva sobre como agiu o Governo do Brasil em relação a morte de Del Petre e como ele e seu amigo foram recebidos em Natal. A repercussão dessa obra então teria gerado no governo Mussolini, ao menos em parte, o desejo de realizar a doação da coluna romana para Natal. Evidentemente que razões estratégicas, ligadas à expansão da aviação comercial italiana no Brasil, também explicaram a doação desse importante monumento histórico.

Após a missa, Balbo e os militares italianos estiveram na Praça Augusto Severo, onde prestarem uma homenagem ao aviador potiguar, que morreu em seu balão “Pax”, na cidade de Paris em dia 12 de maio de 1902. Balbo solenemente colocou uma coroa de flores na base da estátua de bronze do antigo aviador, abraçou seu filho Sérgio Severo Maranhão e todos os italianos realizaram a saudação fascista.

A noite, novamente os italianos e a sociedade natalense estiveram no Aeroclube, onde os italianos foram apresentados a dança do Maxixe. Conhecido como “Tango Brasileiro”, o Maxixe era uma dança de salão onde um casal se apresentava com bastante sensualidade dos movimentos corporais, o que causou grande furor na arcaica sociedade brasileira. É bem verdade que no início de 1931 essa dança andava meio fora de moda nas grandes cidades brasileiras, mas naquela noite no Aeroclube ninguém se importou muito com isso. Bem, tudo indica que nessa noite, enquanto a maioria dos aviadores assistiam, ou se arriscavam, no Maxixe no Aeroclube, o comandante Ítalo Balbo e alguns poucos oficiais se dirigiram para a casa do rico industrial potiguar Fernando Pedroza.

E o Banho na Praia de Areia Preta?

A mansão dos Pedroza se localizava onde atualmente existe o encontro das Avenidas Nilo Peçanha e Getúlio Vargas, bem próximo do Hospital Universitário Onofre Lopes. Então, para saber mais desse encontro e sobre os anfitriões, procurei o funcionário público Antônio Carlos Magalhães Alves, mais conhecido em Natal como Toninho Magalhães, filho de Elza Pedroza e neto de Fernado e Branca Pedroza. Toninho me narrou que seu avô Fernando Gomes Pedroza nasceu em 30 de março de 1886, no chamado Casarão dos Guarapes, na zona rural da cidade potiguar de Macaíba. A família Pedroza possuía muitos recursos, tendo Fernando ido estudar na Inglaterra e junto com ele seguiu o natalense Manoel Augusto Pereira de Vasconcelos. Um dia Fernando e Manoel viajaram para a Suíça, onde duas irmãs de Manoel estudavam em uma tradicional escola feminina daquele país. Nesse encontro, Fernando conheceu uma moça chamada Branca Fonseca Toledo Piza, natural de Sorocaba, São Paulo e amiga das irmãs de Manoel. Não demorou e o namoro começou entre Fernando e Branca, tendo logo resultado em casamento. Vieram viver em Natal e Fernando Pedroza cresceu na exportação de algodão, a principal fonte de riqueza do Rio Grande Norte durante décadas.

O casal frequentemente viajava para a Europa e acompanhou o desenvolvimento cada vez mais intenso da aviação nas primeiras décadas do século XX. Muito desse interesse vinha do fato de Fernando ser sobrinho de Augusto Severo. Não podemos esquecer que Fernando, Manoel Pereira de Vasconcelos e Juvenal Lamartine, então governador potiguar, foram alguns dos fundadores do Aeroclube de Natal. Em uma viagem a Inglaterra, Fernando adquiriu dois biplanos de treinamento Blackburn Bluebird para a escola de aviação do Aeroclube, que era tocada pelo oficial naval e hábil piloto Djalma Cordovil Petit. Com toda essa paixão pela aviação, não é surpresa e sua esposa tenham feito o convite a Ítalo Balbo e alguns oficiais para irem a sua casa..

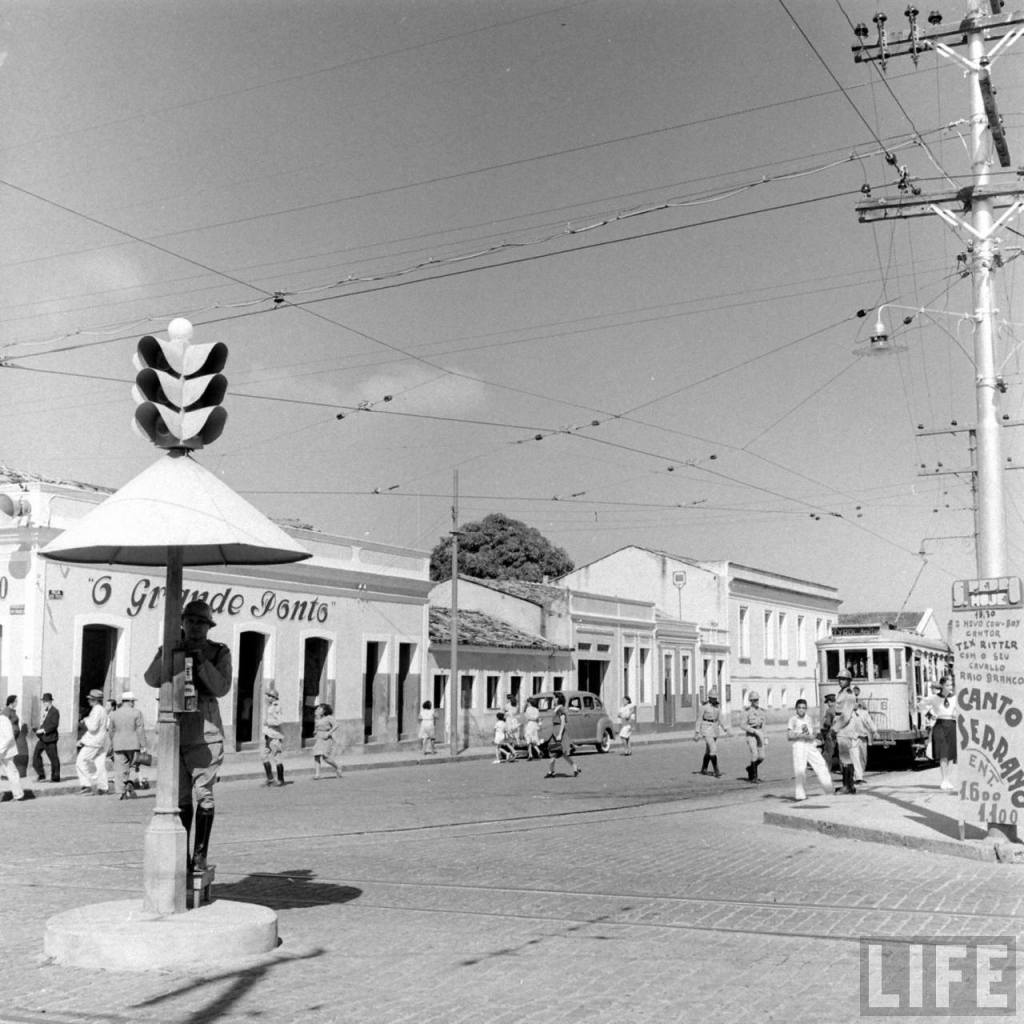

Certamente deve ter sido um encontro bem interessante e positivo. Tanto que no outro dia, 10 de janeiro, enquanto Balbo e seus oficiais aguardavam a chegada do último S.55A de Fernando de Noronha, ele e o coronel Umberto Maddalena foram aproveitar a praia de Areia Preta. Estavam acompanhados de Dona Branca Pedroza, seus filhos Fernando, Sylvio Piza Pedroza e a caçula Elza Piza Pedroza, e quem fez a foto foi Fernando Pedroza. Todos se mostram muito alegres e molhados, realizando aquilo que é muito normal e natural aos natalenses – Levar para as nossas belas e calientes praias, os visitantes que vem de perto e de longe. Ali já não estavam mais dois dos membros mais importantes do Partido Fascista Italiano e renomados aviadores do seu tempo. Eram apenas dois turistas italianos deslumbrados com nossas belezas naturais e recebendo atenções que tão bem sabemos ofertar a quem nos visita.

Já Ítalo Balbo, após completar com sucesso o voo para o Brasil, realizou entre julho e agosto de 1933 um voo com vinte e cinco hidroaviões S.55X, com destino final aos Estados Unidos, sendo essa uma empreitada de enorme repercussão internacional. Balbo levou adiante a construção de um culto político em torno da aviação, tendo alcançado enorme popularidade em todo o planeta, mas sendo considerado politicamente um forte rival de Mussolini. Então a situação de Balbo começou a declinar ante o Regime Fascista.

Ajudou nessa situação os inimigos poderosos que fez por ser pró-judeu e, com o passar do tempo, cada vez mais antialemão. Eventualmente, ele se convenceria de que uma aliança com a Alemanha de Adolf Hitler traria ruína ao estado italiano, argumentando que a Itália deveria, em vez disso, ficar do lado de sua antiga aliada, a Grã-Bretanha. Diante dessas situações, o regime fascista impôs a Balbo que ele assumisse o cargo de governador da Líbia, no Norte da África, então colônia italiana. Ali ele se encontrava quando, em setembro de 1939, estourou a Segunda Guerra Mundial, com a entrada da Itália no conflito em 10 de junho de 1940.

Balbo participou da invasão do Egito por forças italianas, mas dezoito dias depois, ele estava morto, abatido por fogo amigo enquanto tentava pousar seu trimotor S.79 em Tobruk, Líbia.

A Força Aérea Britânica, a famosa RAF, ao saber da morte de Balbo lançou uma mensagem de condolências em homenagem a “um aviador galante que o destino colocou do lado errado”. Teóricos da conspiração culparam Mussolini pela morte de Balbo, embora nenhuma evidência real de um plano de assassinato tenha sido descoberta. Em um epitáfio irônico de uma vida extraordinária, certamente teria divertido Italo Balbo que, durante a Batalha da Grã-Bretanha, os pilotos da RAF rotineiramente usassem seu nome para descrever qualquer grande formação de bombardeiros alemães.