Rostand Medeiros – https://pt.wikipedia.org/wiki/Rostand_Medeiros

No Brasil sempre existiu uma polêmica envolvendo a participação da Força Expedicionária Brasileira (FEB) em solo italiano na Segunda Guerra Mundial e trata sobre seus principais adversários – os militares alemães.

Desde muito jovem escutei essas coisas aqui em Natal, principalmente quando estava na loja do meu pai, lá no tradicional bairro da Ribeira. Ficava ouvindo a conversa dos mais velhos, que de quando em vez rememoravam a participação do Brasil na guerra e o que não faltavam eram críticos a ida das nossas tropas a Itália. Eu ouvia coisas do tipo “– A FEB lutou com soldados alemães velhos e cansados”. Ou algo como “– As tropas alemãs que lutaram na Itália não tinham treinamento adequado e foi tudo muito fácil para os brasileiros”. Tinha também “– Os alemães que combateram a FEB eram pessoas que anteriormente não seriam aproveitadas nas tropas de Hitler, mas com a guerra chegando ao fim os líderes nazistas empurraram para frente de combate qualquer tipo de gente”. Depois descobri através de textos antigos que esse tipo de pensamento em relação a FEB, de uma maneira ou de outra, já vinha acontecendo desde o fima da Segunda Guerra Mundial.

Talvez por haver escutado essas críticas, eu sempre me perguntei quem eram esses alemães que combateram a FEB?

Sei que existe muita informação sobre as unidades germânicas que enfrentaram os brasileiros na Itália, a maioria delas veteraníssimas nas várias frentes de combate que as forças de Hitler atuaram. Mas confesso que sempre quis saber algo mais sobre esses combatentes, mas por aqui esse tipo de informação é limitada.

É verdade que no Brasil foi lançado o livro As duas faces da glória: a FEB vista pelos seus aliados e inimigos” (São Paulo. Ed. Planeta, 2015), do jornalista William Waack“. Esse livro, tido como polêmico na sua essência, até que trouxe alguns relatos e memórias de militares alemães que atuaram na Itália contra a FEB, mas ele não respondeu aquilo que mais desejava saber – Quais os motivos para as forças armadas da Alemanha Nazista a continuar lutando na Itália e em outros locais, quando a guerra já estava claramente perdida?

A Visão Alemã da “Ponte Longe Demais”

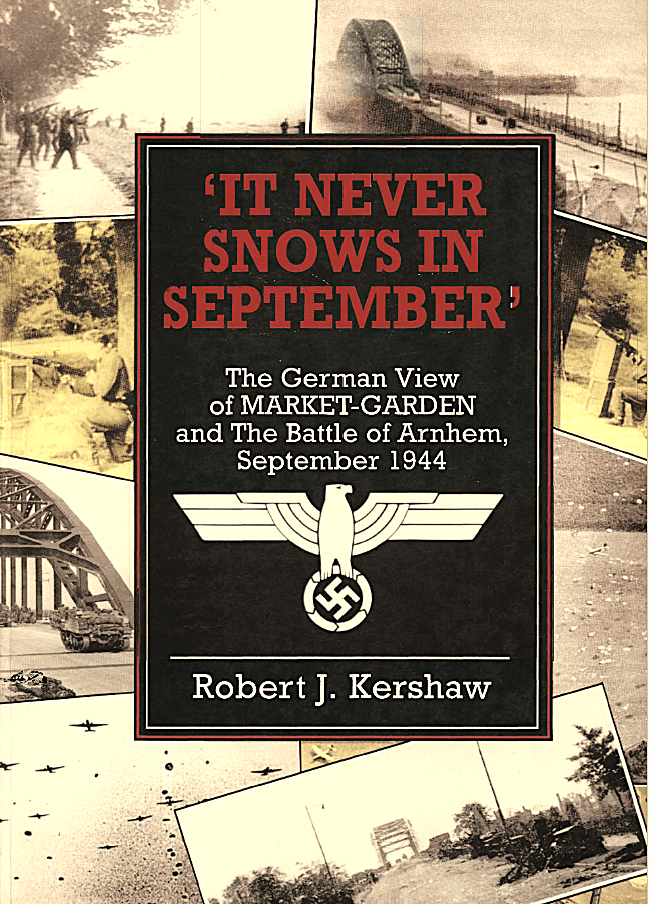

Recentemente eu tive a oportunidade de ler o interessante livro “It Never Snows in September” – The German View of Market-Garden and The Battle of Arnhem, September 1944” (“Nunca Neva em Setembro” – A visão alemã de Market Garden e a Batalha de Arnhem, setembro de 1944), de autoria do norte-americano Robert J. Kershaw.

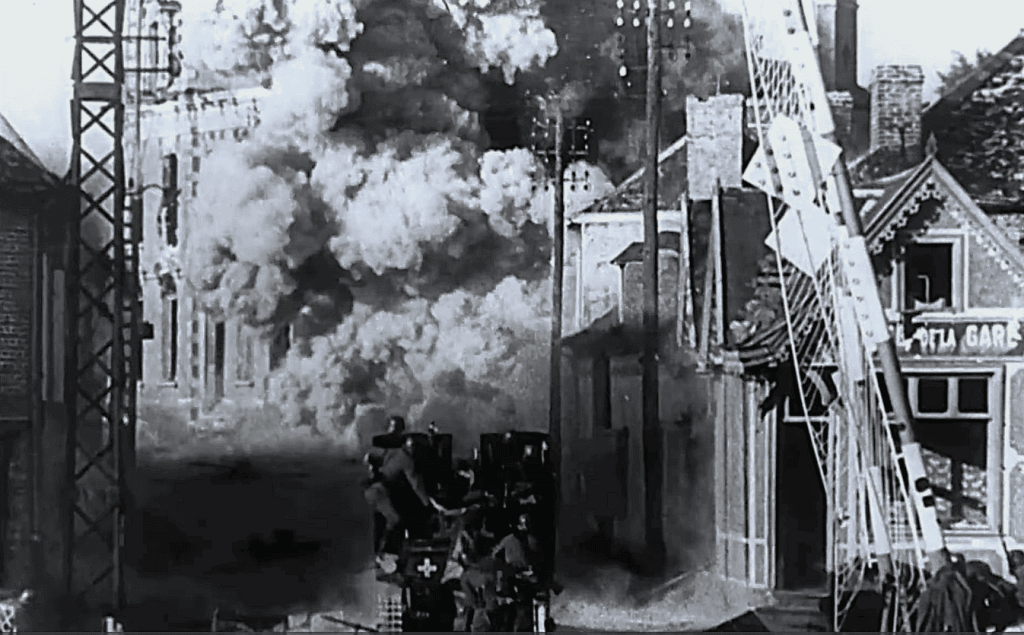

Esse livro foca nas batalhas travadas no sul da Holanda, ou Países Baixos, entre os dias 17 a 25 de setembro de 1944, como parte da famosa Operação Market Garden, o maior lançamento de paraquedistas que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial.

Não vou detalhar os fatos envolvendo essa operação, já bastante esmiuçado em livros, filmes, documentários e na internet, mas basicamente essa história se resume assim – Após os desembarques aliados no dia 6 de junho de 1944 na Normandia, França, as forças alemães recuaram e perderam a França e a Bélgica. No começo de setembro os Aliados estavam na fronteira da Holanda, com os alemães recuando e se nada fosse feito, logo depois entrariam na Alemanha. Foi quando o general inglês Bernard Law Montgomery decidiu realizar um grande ataque. A ideia básica seria o lançamento de 34.000 paraquedistas ingleses, norte-americanos e poloneses na Holanda, que deveriam conquistar nove pontes, sendo os alvos principais as pontes sobre os rios Waal e o Baixo Reno, nas cidades de Nimegen e Arnhem. Os paraquedistas deveriam lutar e manter as suas posições, enquanto uma grande quantidade de unidades blindadas e de infantaria Aliadas, com mais de 50.000 homens, partiriam da Bélgica. Após o encontro das duas forças, eles avançariam sobre a Alemanha.

A questão é que os Aliados saltaram em uma região onde estavam acampadas divisões blindadas, de paraquedistas e tropas de infantaria do Exército Alemão e das temidas e fanáticas unidades SS.

Ao final de oito dias de combate mais de 17.000 militares das forças de Montgomery foram mortos, feridos, ou caíram prisioneiros dos alemães. Os blindados aliados não conseguiram se unir aos paraquedistas e estes, apesar de muito heroísmo, foram subjugados. No final das contas, o estrago foi tanto que Arnhem só seria libertada no final da guerra na Europa e, como sempre, quem mais sofreu foram os civis. Nos meses seguintes após os combates, o oeste da Holanda ficou sem fornecimento de alimentos e durante o inverno de 1945 morreram mais de 20.000 pessoas.

Os fatos ligados a história da Operação Market Garden são bem conhecidas no Brasil através do livro “Uma Ponte Longe Demais” (A Bridge Too Far), do inglês Cornelius Ryan e publicado em 1974. O resultado desse trabalho serviu de base para um filme homônimo rodado em 1977, que obteve um grande sucesso e foi dirigido pelo também inglês Richard Attenborough. Muitos outros materiais foram criados com foco nesse grande fracasso militar. Só que o livro de Robert J. Kershaw, lançado pela primeira vez em 1990, fez algo bem diferente dos demais, pois ele buscou uma perspectiva que contemplou as experiências dos soldados alemães comuns envolvidos nesses combates e no qual eles saíram vitoriosos.

Estávamos Preparados Para Continuar Lutando

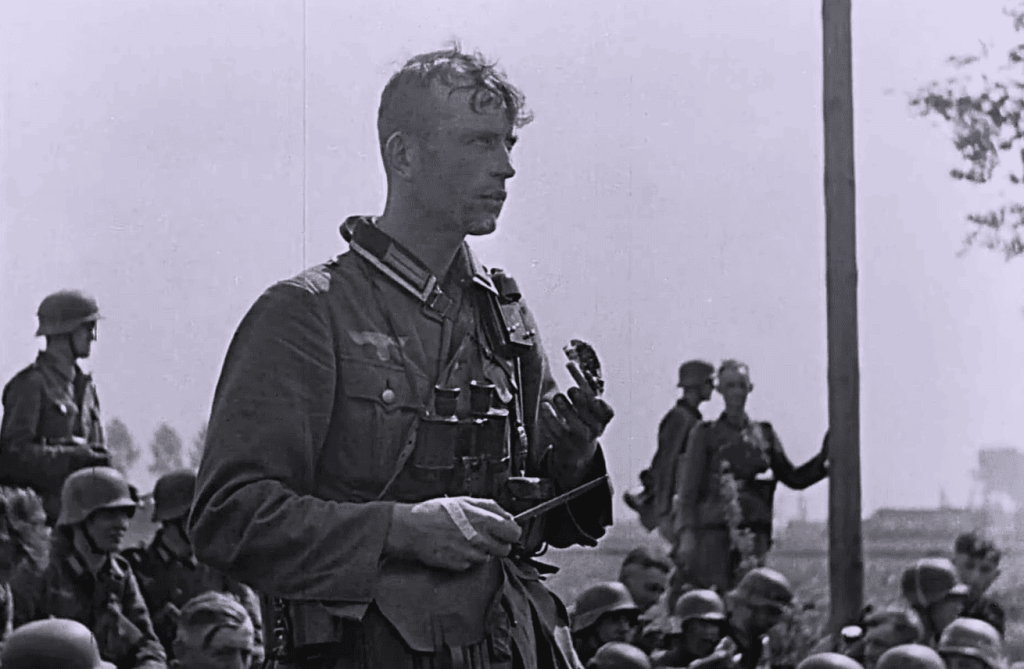

Segundo Kershaw, os documentos alemães para este período são incompletos e por isso ele recorreu a relatos contemporâneos de testemunhas oculares e grande parte deste livro se preocupou com experiências individuais.

Na época de sua pesquisa ele teve a oportunidade de conversar com antigos combatentes do Exército Alemão (Wehrmacht), das tropas SS (Waffen SS) e da Força Aérea Alemã (Luftwaffe). Nessa última os principais entrevistados foram os sobreviventes das famosas Fallschirmjäger, os paraquedistas alemães. Além das entrevistas o autor teve acesso a diários pessoais e correspondências não publicadas para leitura. Mas o autor não deixou de ir aos arquivos na Holanda, Alemanha, Inglaterra, França, Bélgica, Estados Unidos e outros locais, bem como percorreu as áreas dos combates na Holanda e conversou com os sobreviventes locais daqueles dias intensos e complicados.

No livro “It Never Snows in September”, Kershaw escreveu nas páginas 53 a 62 um texto intitulado “Beliefs and concerns” (Crenças e preocupações), onde o autor norte-americano basicamente respondeu ao meu questionamento. E muitas das respostas vieram dos próprios alemães que Kershaw entrevistou.

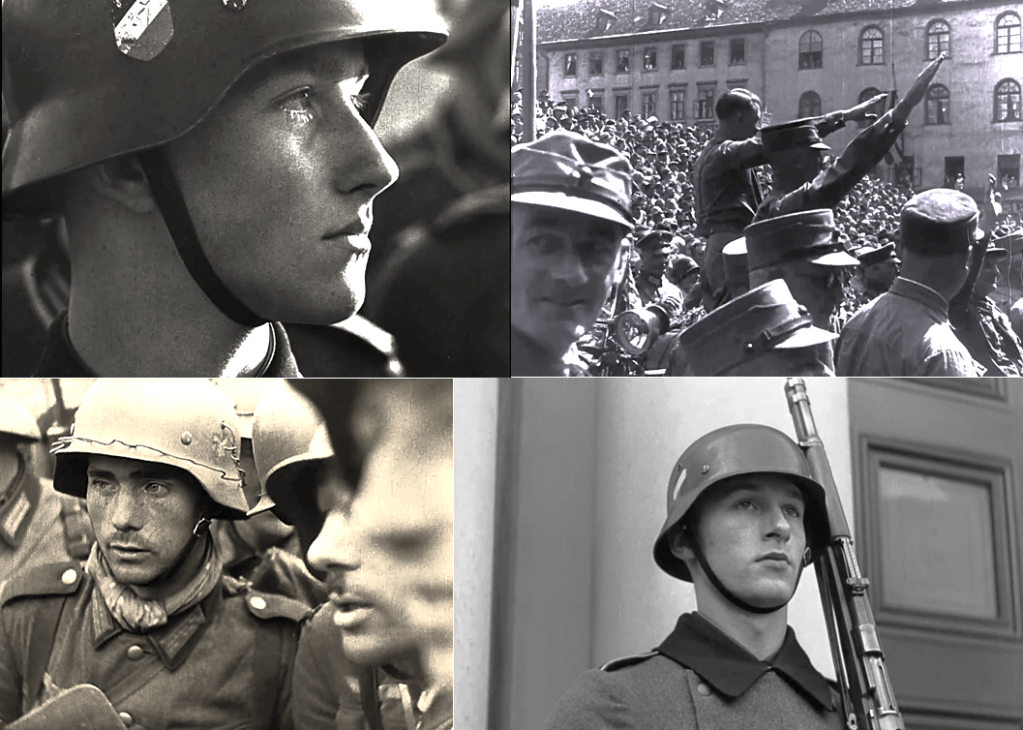

Como, por exemplo, o cabo mensageiro Alfred Ziegler, um jovem de 19 anos, que fazia parte da equipe antitanque da 9ª Divisão Panzer SS Hohenstaufen. Ziegler relembrou a atmosfera e a situação da sua unidade pouco antes de chegar à cidade belga de Mons (285 km de Arnhem), onde a unidade foi reorganizada como uma companhia de infantaria de resposta rápida na véspera da famosa Operação Market Garden:

“O moral estava bom, mas não tínhamos ilusões de que a guerra tinha acabado. A piada quando fomos enviados para Tamopol, na Rússia, era: “Estamos a caminho para escolher um bom quartel na Sibéria”. As coisas melhoraram com a invasão da Normandia, agora tínhamos mais probabilidade de acabar cortando lenha no Canadá! Um dos meus melhores amigos me disse em segredo: “Não banque o herói, a guerra está perdida”.

Já Wolfgang Dombrowski, outro membro da SS na Holanda em 1944, se colocou de maneira que o autor definiu como “filosófico, mas em um sentido prático”:

“Nós pensávamos que a guerra provavelmente acabaria logo. Mas você deve ter em mente que as classes de tropas tinham apenas 18 ou 19 anos. Nossos oficiais tinham 24 ou 29. Eles ainda eram jovens! As questões mais profundas da vida não nos preocupavam muito. Estávamos preparados para continuar lutando”.

Os reveses catastróficos sofridos pelos militares alemães em todas as frentes de combate no verão de 1944 serviram para ressaltar o principal fator que os manteve unidos até o fim: uma crescente consciência de que a Pátria estava agora em perigo. Este fator por si só provavelmente encorajou a vontade de resistir mais do que toda a propaganda nazista.

O Medo Universal Não Era a Morte

Kershaw apontou através de seus estudos e entrevista que o medo de perder a guerra raramente era expresso abertamente e certamente não era mencionado pelos oficiais e suboficiais aos soldados. Dúvidas sobre um final feliz teriam enfraquecido a resistência. E o único final feliz concebível naquela época era defender as fronteiras da pátria e negociar para preservar o status quo pré-guerra com a ajuda das novas “armas maravilhosas”, a V1 e a V2. Ninguém poderia imaginar as consequências de uma derrota total. Mesmo no meio do desastre do Bolsão de Falaise[1], na Normandia, um cabo assim escreveu para a sua esposa em 18 de agosto de 1944:

“Tivemos que recuar às pressas. O resto das unidades recuou sem disparar um tiro e nos fez ficar para trás para cobri-los… Eu me pergunto o que será de nós. O bolsão está quase fechado, e o inimigo já está em Rouen. Acho que nunca mais verei meu lar. Apesar de tudo, lutamos pela Alemanha e por nossos filhos, e não importa o que aconteça conosco. Estou finalmente esperando que um milagre aconteça e que eu veja meu lar novamente”.

Para Kershaw, de qualquer forma, o soldado alemão nas frentes de combates nunca encontrou a paz e a solidão necessárias para pensar no curso da guerra. Sua preocupação imediata era a mera sobrevivência. O medo universal não era a morte, mas algo pior: que ninguém sairia da guerra com vida. Ninguém queria morrer heroicamente ou sofrer mutilação naquela altura do campeonato. Para a maioria, e particularmente para os veteranos, o período de maior ansiedade era a espera nas áreas de reunião antes de partir para a troca de tiros na linha de frente. Os substitutos novatos demonstraram uma ignorância feliz, até receberem o duvidoso privilégio da experiência de combate.

Portanto, a sobrevivência era uma questão mais importante na frente do que a política e o partido. De vez em quando havia reclamações sobre os “chefões do partido” em casa. Quando as cartas das suas famílias mencionavam os escândalos de membros importantes do partido, a resposta geralmente era: “Espere até chegarmos em casa e acertaremos as contas…”

O interessante é que Kershaw aponta que tais declarações raramente eram levadas a sério pelos oficiais superiores que censuravam as correspondências, dando pouca atenção a tais manifestações. Afinal, reclamar era prerrogativa do soldado na frente de batalha. Desabafar fez mais bem do que mal. O mais significativo foi que as reclamações sobre os líderes do partido nunca chegaram a Hitler; talvez ainda houvesse uma medida de confiança ou fé cega nele. Um comandante de batalhão ecoou as opiniões de seus homens quando escreveu depois da guerra:

“Não sabíamos quão tensa ou desesperadora era a situação no front, nem sabíamos nada sobre o impacto negativo que as diferenças entre Hitler e seus generais tiveram nas decisões operacionais”.

Poder de Combate

Robert J. Kershaw comentou que era inevitável que o súbito afluxo de pessoal clinicamente inapto e mal treinado causasse uma séria deterioração no moral das forças alemãs estacionadas na Holanda. Mas os soldados ainda dependiam de transmissões de rádio, jornais de primeira linha, correspondências e ordens para acompanhar a situação geral.

O que um soldado viu em primeira mão teve um impacto profundo, e a retirada da França abriu os olhos de muitos, mas não era esperada uma oposição em massa à guerra. A disciplina estava profundamente enraizada, e os soldados alemães apreciavam as medidas organizacionais e de controle instituídas nos vários destacamentos de recepção. Os horrores da retirada prenunciaram um colapso potencial que poucos poderiam imaginar ou mesmo pensar inconscientemente.

De fato, o “sistema” os manteve juntos. A formação de uma linha defensiva no início de setembro ao longo do Canal Albert, na Holanda, foi um excelente exemplo da resiliência do Estado-Maior Alemão em retardar a derrota total.

Kershaw aponta que o autor Martin van Creveld[2] escreveu trabalhos sugerindo que o Exército Alemão infligiu mais baixas per capita em seus inimigos do que qualquer um de seus adversários Aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Isto foi alcançado através do desenvolvimento de uma infraestrutura militar dedicada quase exclusivamente às operações. Construído para atender às necessidades operacionais, sociais e psicológicas do combatente; produziu por unidade uma maior concentração de “poder de combate” do que qualquer outro Exército Aliado.

O Estado-Maior Alemão desempenhou um papel fundamental em tudo isso. O planejamento inteligente e preciso do quartel-general, que continuou a funcionar apesar da aniquilação das unidades de combate, desempenhou um papel fundamental na restauração da ordem entre os comandantes da frente, sobrecarregados por crises locais. Os soldados alemães ansiavam por ordem e lutavam melhor quando estavam organizados.

Nos níveis mais baixos, os laços de camaradagem também mantinham a coesão. Dificuldades compartilhadas produziram amizades próximas, que significavam mais do que identificação com Hitler e o Terceiro Reich quando se tratava de lutar e morrer. O exército levou esses laços em consideração ao estruturar o sistema de treinamento que o apoiaria para o serviço ativo. As divisões eram responsáveis por treinar seus próprios recrutas em batalhões de substituição, os Feldersatz, cujas três companhias tinham como objetivo alimentar os três regimentos que formavam a divisão. Após a conclusão do treinamento, os recrutas eram designados para os “Batalhões em marcha”, que eram unidades inteiras que podiam ser enviadas como reforços em qualquer estágio da jornada até o front, se a situação local exigisse.

Esse era o sistema adotado pelos centros de recepção localizados atrás da linha de frente no sul da Holanda. Lá os “Batalhões em marcha” eram frequentemente empregados por necessidade, antes que tivessem a chance de formar uma identidade como unidade. Uma das maneiras de promover a identidade era nomear a unidade em homenagem ao seu oficial em comando. Por exemplo, durante as lutas dos alemães contra os Aliados na Operação Market Garden, os Kampfgruppen (Grupos de combate) “Walther”[3], “Chill”, “Möller” e outros, seguiram esse padrão.

O quartel-general conhecia a personalidade dos oficiais em questão e, com o tempo, os soldados podiam sentir certo grau de associação com seus comandantes. O sistema era preferível à atribuição de um número as unidades, um número que era antes de tudo impessoal.

Verrückte Helmuts

O contato pessoal com as famílias em casa também teve impacto no moral do combatente na frente de batalha. Apesar das restrições, as cartas que chegavam de casa não correspondiam necessariamente aos boletins oficiais publicados. Isso podia ser perturbador para alguns. Entretanto, a principal preocupação dos soldados na frente de batalha era a segurança de suas famílias, expostas a terrível e destruidora campanha de bombardeios dos Aliados.

Kershaw descobriu o caso da Senhora Doris Dantscher, que tinha 71 anos quando sofreu os efeitos dos bombardeios em Munique. A carta escrita aos filhos em 20 de julho de 1944 é típica das centenas recebidas pelas tropas no front. Ela tinha acabado de ser evacuada para a cidade de Münnerstadt, na Baixa Francónia.

“Desde quinta-feira, não temos mais um teto sobre nossas cabeças; perdemos tudo. Tudo aconteceu tão rápido que não conseguimos salvar nada; Tudo o que resta é o que estava no porão, que sobreviveu… a casa está completamente queimada… O pai conseguiu limpar a entrada do porão nos fundos com uma pá. É impossível entrar pela rua, você tem que descer a Zentnerstraße e passar pelo jardim para entrar… Johanna me tirou desse inferno na segunda-feira e me levou para Münnerstadt. O pai ainda está em Munique, e estou muito preocupada porque ele tem que viver e dormir no porão… Espero que ele ainda esteja vivo, porque nos dias 18 e 19 houve ataques intensos em Munique… Ainda não consigo me acostumar com o fato de que não temos mais um lar. Em nosso infortúnio, temos a sorte de ter a tia Johanna, com quem conseguimos nos recuperar. Quem diria que quando você saiu da casa dos seus pais pela última vez, seria para sempre. Tudo o que foi querido para nós teve que ser abandonada… Não pudemos nos mover por cinco dias. Não havia água, nem eletricidade, nem gás. Foi um alívio poder lavar roupa em Münnerstadt.

Essas cartas, que muitas vezes chegavam atrasadas, tinham um efeito particularmente negativo no moral dos envolvidos. Às vezes, essas notícias nem eram comunicadas. Quando isso acontecia, oficiais superiores tentavam amenizar o golpe por meio de camaradas que eram amigos próximos da pessoa em questão.

Mas os soldados alemães estavam constantemente preocupados com suas famílias e por vezes surgiam reclamações como esta – “É uma inutilidade de lutar, se nossas famílias estão sendo mortas em casa“. Ou também – “Por que ouvir discursos sobre armas maravilhosas quando a Luftwaffe não pode mais abater bombardeiros inimigos!“

Kershaw aponta que as notícias das atrocidades perpetradas pelo Exército Vermelho na Prússia Oriental e as tragédias contínuas causadas pela ofensiva de bombardeio criaram os chamados “Verrückte Helmuts” (Helmuts Loucos). Um veterano paraquedista relatou que “havia um em cada pelotão“. Homens que perderam tudo — famílias, namoradas, casas — ficaram despersonalizados pelo desespero. Eles não tinham mais nada pelo que viver, exceto talvez lutar e vender suas vidas para se vingar. Esses indivíduos imprevisíveis se tornaram adversários mortais para o inimigo, apesar de seu treinamento inadequado, mas sua imprudência fanática tinha que ser constantemente monitorada por seus comandantes.

Queimado Suas Pontes

Todos esses fatores tiveram um impacto coletivo na qualidade da luta na frente. Talvez a principal emoção que motivou a tenacidade alemã nessa fase da guerra, e que muitas vezes não é reconhecida, foi o medo de que logo estariam lutando em suas próprias ruas e praças, juntamente com o desejo de proteger sua terra natal e suas famílias contra os mesmos crimes que foram perpetrados pelos exércitos alemães em suas próprias campanhas até então.

Seria incorreto dizer que isso era um sentimento de culpa sobre a guerra, já que a extensão total da matança sistemática de judeus e “indesejáveis” estava apenas gradualmente começando a se tornar pública. A maioria dos alemães, como eles próprios afirmam, desconhecia as atrocidades perpetradas no submundo administrado pelo braço político da SS. Mas havia evidências visíveis o suficiente para deixar qualquer um desconfortável.

Isso produziu uma resignação fatalista: uma consciência de que o Reich havia “Queimado suas pontes“[4] e que a única saída era continuar lutando. Na época, isso não estava claro para o combatente, que já estava cansado da pressão dos acontecimentos. Começava a surgir um sentimento de mal-estar, que era sentido, embora ainda não definido.

O diário do Oberstleutnant (tenente-coronel) Fritz Fullriede[5], que tantas vezes criticou a condução das operações durante esse período, não mostra nenhuma emoção. O que ele escolheu não contar é, em alguns aspectos, mais significativo do que o que ele contou. Depois de discutir a situação com seus camaradas no refeitório dos oficiais em Utrecht, Holanda, no dia 2 de setembro, ele escreveu em seu diário:

“A Frente Ocidental acabou, o inimigo já está na Bélgica e na fronteira alemã; Romênia, Bulgária, Eslováquia e Finlândia pedem paz. É exatamente como em 1918”.

Para aquela geração, o ano de 1918 foi o equivalente ao ano zero. Teríamos que começar tudo de novo, do zero.

Em 1944, a Wehrmacht e a Waffen SS não estavam totalmente imunes às atrocidades que haviam cometido até então. As divisões que estavam em campo na Frente Oriental, que eram a maioria naquela época, testemunharam o tratamento dado aos guerrilheiros e prisioneiros soviéticos. Consequentemente, pouca misericórdia era esperada dos Aliados como um todo e nenhuma dos Russos. Dos 5,7 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos, 3,3 milhões morreram em cativeiro. E aqueles infelizes alemães que foram cercados pelos soviéticos após o colapso do Grupo de Exércitos do Centro[6], estavam recebendo o mesmo tratamento.

Kershaw informa que relatórios oficiais alemães se referiam aos guerrilheiros como “bandidos“. Não havia lugar na mentalidade militar alemã organizada, ou em sua doutrina tática, alguma norma ou mesmo ideias para lidar com civis irregulares. Essa incapacidade da Wehrmacht de compreender a mentalidade da “guerrilha” foi responsável por sua incapacidade de enfrentar levantes de Resistência e pela utilização em larga escala de um terror cruel e sádico para combatê-las. Historicamente, esse tem sido o caso desde a Guerra Franco-Prussiana de 1870 até a Primeira Guerra Mundial e igualmente na Segunda.

Milhares de soldados foram designados para tarefas policiais nas áreas de retaguarda da Frente Oriental. Incapaz de lidar com o mesmo fenômeno na Frente Ocidental, atrocidades como as de Vercors[7] e Oradour-sur-Glane[8] ocorreram. Os guerrilheiros holandeses, capturados ou suspeitos, eram frequentemente fuzilados de maneira rápida. Houve execuções perto de Arnhem pouco antes do desembarque dos paraquedistas.

Em 1944, a derrota do Exército Alemão na Holanda e no resto da Europa era iminente. Mesmo que houvesse dúvidas sobre as qualidades de liderança do Führer Adolf Hitler após os desastres no Leste e no Oeste no verão de 1944, a exigência dos Aliados de “Rendição incondicional” provocou uma resposta visceral e instintiva de que não havia outra saída a não ser continuar lutando.

Essa situação obscureceu as diferenças entre nazistas e antinazistas. Uma pesquisa dos Aliados com prisioneiros alemães revelou que, em uma unidade típica, nazistas fanáticos, nazistas apolíticos e antinazistas eram praticamente iguais. Os nazistas eram consideravelmente mais numerosos entre os oficiais subalternos e suboficiais, e estes últimos, como espinha dorsal das tropas, escolheram continuar lutando.

Durante as entrevistas, ao perguntar a um antigo cabo o que ele pensava em relação à derrota da Alemanha próximo do final da guerra, ele me disse que certa vez perguntou a um suboficial de sua inteira confiança o porquê deles não se renderem, se tudo estava praticamente perdido?

Sua resposta evasiva e sarcástica, cheia de humor negro, foi: “Aproveite a guerra enquanto pode, porque a paz será terrível.“

E O Que Tem Isso Com a FEB?

Realmente, como comentamos anteriormente, o material produzido pelo norte-americano Robert J. Kershaw está focado na atuação dos alemães na Holanda em setembro de 1944, mesmo mês em que a FEB se engajava nos seus primeiros combates na Itália.

Mas, ao ler o livro de Willian Waack (páginas 298 a 290), o autor parece não deixar muitas dúvidas que o alemão que combatia na Holanda era o mesmo que estava na Itália.

Transcrevo essas páginas e deixo os leitores à vontade para considerarem essa minha opinião correta, ou não!

“Quando se considera a situação sem saída dos alemães a partir de meados de 1944, ainda assim se pode estabelecer a hipótese plausível de que o soldado raso alemão, sem grandes possibilidades de ouvir rádios estrangeiras (a população “em casa” tinha mais acesso a esse tipo de informação “inimiga” do que o soldado na frente), nutrisse àquela altura algum tipo de crença na possibilidade de uma vitória. Para oficiais com discernimento médio, em posições de comando, as dificuldades de abastecimento, a superioridade material inimiga e o constante movimento de recuo – fora as assombrosas notícias sobre derrotas alemãs na Frente Russa – deveriam constituir, no mínimo, motivo para alguma reflexão. Para oficiais inteligentes, como o general von Gablenz ou o coronel Herre (que muito antes do final da guerra já se preparava para o seu prosseguimento sob a forma da “guerra fria”), em 1944 o conflito era abertamente dado como perdido para a Alemanha. A motivação do alemão que enfrentou brasileiros na Itália a partir de outubro de 1944 teria sido a crença na vitória? A motivação ideológica? O fanatismo do desespero?

Não. Nenhum dos sobreviventes aponta a “motivação ideológica” como elemento central para prosseguir numa luta desigual contra um adversário reconhecidamente superior. Deve ser verdade. A grande maioria dos entrevistados passara por horrores em outras frentes e pensava, sobretudo em sair viva de uma guerra na qual já não via muito sentido. “O general von Gablenz tinha um jeito especial de pedir maiores esforços às tropas”, recorda-se o ex-major Goetze. “Ele se dirigia frequentemente aos homens dizendo que a única maneira de voltar logo para casa seria resistir e organizar uma retirada cautelosa, que nos permitisse chegar à fronteira da Suíça e passar daí para a Alemanha. Entregar-se ao inimigo não era solução, ele dizia, e seu apelo tinha muito efeito.”

Os soldados alemães na Itália eram veteranos experimentados com a própria propaganda e a adversária. O que os mantinha juntos e ainda, mal ou bem, lutando parecia ser um forte senso de disciplina e, no caso de alguns oficiais, de dever profissional (se se preferir, de uma falsa ética vilipendiada por uma causa errada, prova de que as “virtudes” têm de ser consideradas sempre em relação aos propósitos que se perseguem), mesmo que isso levasse a casos beirando o fatalismo inútil.

Alguns, como o capitão Otto Schweitzer, gostam de lembrar (talvez um álibi) o caso do coronel Kurt Stöckel, oficial declaradamente simpático aos social-democratas, “mas preocupado em cumprir seu dever como soldado”. “O que dizer dos brasileiros, o que estavam fazendo lá, se não cumprindo seu dever como soldados, da mesma maneira que nós fizemos? Acho que deve ter sido ainda mais difícil explicar para os brasileiros o que tinham a fazer na Itália do que a nós mesmos, que já não compreendíamos o sentido daquela luta.”

Outros, como o capitão Alfred Pfeffer, pergunta-se qual teria sido a alternativa: “Que iria eu fazer? Mandar meus homens se entregarem?

Sabotar a linha de frente? Tinha, afinal, de pensar também na minha responsabilidade frente aos outros camaradas nos outros trechos da frente, que poderiam ser dominados pelo inimigo se eu abandonasse meu pedaço.” Ao longo do tempo, evidentemente, os oficiais sobreviventes fizeram questão de serem tratados só como os soldados profissionais que afirmam ter sido – e sequer dos mais entusiasmados: apenas um grupo preso a uma resignação obstinada, ao sabor de um destino sobre o qual julgavam não ter a menor influência.

NOTAS————————————————————————

[1] O Bolsão de Falaise, ou Batalha do Bolsão de Falaise, foi o engajamento decisivo da Batalha da Normandia na Segunda Guerra Mundial e ocorreu entre 12 a 21 de agosto de 1944. As forças aliadas formaram um bolsão ao redor da cidade francesa de Falaise, no qual o Grupo de Exércitos B alemão, consistindo do 7º Exército e do 5º Exército Panzer, foram cercados pelos Aliados Ocidentais. A batalha resultou na destruição da maior parte do Grupo de Exércitos B a oeste do rio Sena, o que abriu caminho para Paris, depois Bélgica, Holanda e a fronteira franco-alemã.

[2] Fighting Power. German and US Army Performance 1939—45 (Greenwood Press, USA, 1982)

[3] Um exemplo desses “Grupos de Combate” é o Kampfgruppe Walther, que surgiu em meio às lutas da Operação Market Garden com o objetivo inicial de aniquilar as concentrações de paraquedistas ingleses e americanos e bloquear qualquer avanço adicional dos Aliados. Esse grupo de batalha improvisado foi formado sob o comando do coronel Erich Walther, do Fallschirmjäger (paraquedistas), e eventualmente consistiu em soldados de todos os serviços; Fallschirmjäger, Luftwaffe, exército regular e SS. O grupo entrou em ação pela primeira vez em 11 de setembro de 1944, depois que a Divisão de Guardas Britânica capturou a ponte em Lommel/Neerpelt, apelidada de Ponte de Joe. Depois o Kampfgruppe Walther lutou contra os americanos e britânicos em uma série de batalhas sangrentas nos pântanos de Peel, ainda na Holanda. A história culmina na Batalha de Overloon, sudeste da Holanda, onde algumas das lutas foram as mais difíceis travadas desde a Normandia e as baixas aliadas e alemãs foram horrendas. Durante seu breve período de existência o Kampfgruppe Walther lutou contra a 101ª Divisão Aerotransportada e a 7ª Divisão Blindada, ambas norte-americanas, como também contra a 3ª Divisão, a Divisão de Guardas e a 11ª Divisão Blindada, todas britânicas.

[4] A expressão “Queimar pontes” tem suas origens em estratégias militares antigas. Quando um exército cruzava uma ponte rumo ao território inimigo, era comum destruí-la atrás de si. Essa atitude eliminava qualquer possibilidade de recuo, simbolizando um compromisso irreversível com a batalha.

[5] Fritz Fullriede (4 de janeiro de 1895 – 3 de novembro de 1969) foi um oficial alemão e criminoso de guerra durante a Segunda Guerra Mundial . Fullriede lutou na invasão alemã da Polônia , na Frente Oriental , no Afrika Korps e na Campanha Italiana . O último comandante do Festung Kolberg , Fullriede recebeu a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro com Folhas de Carvalho em 1945. A defesa capaz de Fullfriede de Kolberg permitiu que 70.000 civis e 40.000 militares evacuassem Kolberg por via marítima para outras partes da Alemanha. Após a guerra, Fullriede foi julgado e condenado por um tribunal holandês por seu papel no ataque de Putten em 1944. Ele foi sentenciado a 2,5 anos de prisão.

[6] Grupo de Exércitos do Centro, ou Heeresgruppe Mitte, foi um grupo de exércitos da Wehrmacht (Exército Alemão), criado durante a Segunda Guerra Mundial para lutar primordialmente na Frente Oriental. Foi um dos três exércitos reunidos pelos alemães para a chamada Operação Barbarossa, a invasão da antiga União Soviética em 1941.

[7] A Batalha de Vercors, ocorrida entre julho e agosto de 1944, foi um intenso combate entre um grupo rural das Forças do Interior Francesas (FFI), os conhecidos “Maquis”, e as forças nazistas que ocuparam a França desde 1940. Os Maquis usaram o Massif du Vercors (Planalto de Vercors) como refúgio e de onde partiam para realizarem sabotagens e operações contra os alemães. Os Aliados apoiaram os insurgentes com lançamentos de armas de paraquedas e fornecendo equipes de conselheiros e treinadores. Mas a revolta foi prematura. Em julho de 1944, até 10.000 soldados alemães invadiram o maciço e mataram mais de 600 Maquis e 200 civis, muitos deles executados. Foi a maior operação da Alemanha na Europa Ocidental contra guerrilheiros.

[8] Oradour-sur-Glane era uma comunidade rural tranquila no centro da França. Na manhã de 10 de junho de 1944, apenas quatro dias após o Dia D, entrou na vila algo entre 120 e 200 soldados do regimento Panzer Der Führer da Waffen-SS (um ramo da 2ª Divisão Panzer SS Das Reich). Sob o comando do SS-Sturmbannführer (Major) Adolf Diekmann, em meio a gritos, empurrões e coronhadas, os SS separaram em três grupos os homens, as mulheres e as crianças no mercado e na igreja local. Carros blindados saíram atrás dos cidadãos que estavam trabalhando nos campos e em uma hora os SS reuniram todos os moradores que puderam encontrar. Na sequência, abriram fogo com suas metralhadoras e puseram fogo na igreja., onde. Ao final massacraram 642 seres humanos e queimaram a vila até o chão. Até hoje o motivo do ataque alemão a Oradour permanece desconhecido. As ruínas da vila estão preservadas exatamente como foram deixadas em 10 de junho de 1944. Oradour agora serve como um símbolo de lembrança às atrocidades que os franceses enfrentaram sob a opressão nazista.