48 anos depois da publicação desse interessante texto, foram tão intensas e drásticas as alterações e mudanças que aconteceram na capital potiguar, que só resta daquela cidade o que existe nos registros e nas memórias daqueles que a conheceram.

Apresento-vos Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. É a ponta mais avançada da América do Sul para dentro do Atlântico, situação geográfica que lhe proporcionou, durante a última Grande Guerra, a denominação histórica de “Trampolim da Vitória”. Porque daqui partiram as tropas e “Fortalezas Voadoras” para a invasão da África e, posteriormente, da Europa. Sua importância estratégica, pela maior aproximação com a costa da África, é reconhecida universalmente. Daí ser sede, ainda hoje, de duas poderosas bases aérea e naval brasileiras.

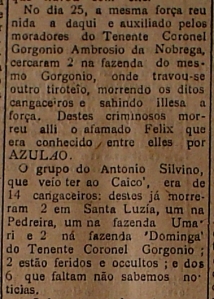

No entanto, no passado, Natal já foi chamada, por um dos nossos poetas, Ferreira Itajubá, de “um vale ameno entre coqueiros“. Pela sua amenidade de clima e estar situada entre o Rio Potengi e o Atlântico, com as praias orladas de coqueiros.

Neste 1975, com seus trezentos e tantos mil habitantes, fundada por colonizadores portugueses, no Século XVI, (1599), Natal é cidade velha que se moderniza rapidamente. Suas ruas e avenidas largas, lindas praias, a incrível luminosidade tropical, a brisa constante e doce que sopram do mar, a temperatura oscilando entre 27 e 30 graus centígrados, tudo isso faz desse recanto um dos pontos mais saudáveis e atraentes do Nordeste brasileiro.

O FORTE DOS REIS

Ainda hoje não existe acordo entre os nossos historiadores a respeito do legítimo fundador da cidade do Natal. Para uns, teria sido o colonizador Manoel Mascarenhas Homem, Capitão-Mor de Pernambuco, que veio do Recife (1597) fundar um forte na confluência do Rio Potengi com o Atlântico, a fim de proteger a terra e combater os corsários franceses, que traficavam com o pau-Brasil. Outros entendem que o fundador teria sido Jerônimo de Albuquerque, o primeiro comandante do Forte dos Reis, enquanto outros estudiosos ainda se fixam no nome de João Rodrigues Colaço, lugar-tenente de Jerônimo de Albuquerque, pelo fato de, no ano de 1599, Jerônimo se achar na Europa.

Há quem sustente, bisantinamente, que Mascarenhas Homem, fundando o forte, não fundou a primeira povoação. Esta surgiria depois. Argumentamos: Se o forte, o primeiro núcleo de população, era e é a porta da cidade do Natal e foi por ele fundado, por que ir procurar um segundo fundador para a primitiva aldeia? Por isso, nos arrimamos entre aqueles que sustentam a tese de Mascarenhas Homem. E a mais racional e mais de acordo com a documentação histórica.

Na verdade, Mascarenhas Homem fundou um fortim de madeira, provisório. A atual Fortaleza dos Reis Magos foi iniciada a 6 de janeiro de 1598, daí o seu nome, no dia de Reis, sendo concluída já no Séc. XVII. (1614). É sólida e bela construção militar, ainda bem conservada, considerada, no gênero, um dos mais importantes monumentos arquitetônicos do País. Visitá-la é algo indispensável a todos que vêm à cidade, sendo tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional De lá descortina-se panorama de indizível beleza local, ao longo das praias e do casario da cidade.

O NATALENSE

O natalense, dizem os visitantes, é dos mais hospitaleiros entre todos os nordestinos. Povo extrovertido. bom, aberto a tudo e a todos, recebe sempre bem e paga para fazer favor a um turista.

Nas suas origens, naturalmente, é português, índio e negro. Talvez o tipo físico predominante seja a mistura de lusos e índios ou descendentes. A percentagem de negros é mínima na população. Explica-se: Natal não foi porto de desembarque de escravos africanos. A população de cor no Estado, descende de negros que vieram de Pernambuco, nos primeiros séculos, para os engenhos de açúcar. Pequena, portanto, desde que pequeno era o número dos nossos engenhos.

Há, no Seridó, região de pecuária, minérios e algodão de fibra longa, a predominância de um tipo físico que se destaca dos demais: São indivíduos altos, brancos, louros, olhos azuis, de compleição robusta. Ingenuamente, diz o povo que são descendentes de holandeses, ou flamengos…

Nada disso. Sabemos, historicamente, que são descendentes de portugueses do norte de Portugal, o tipo ali característico em relação aos lusos do sul, mediterrâneos. Em Natal, não há presença ponderável de indivíduos de outras etnias, como se observa no Sul do Brasil. Portugueses natos, atualmente, talvez se conte uma dúzia. Norte-americanos, em trânsito, sempre existe. Alemães, italianos, japoneses, espanhóis, só um ou outro perdido no meio do natalense. Os sírio-libaneses, descendentes em sua maioria, constituem o maior número de indivíduos originários de outras etnias e residentes no Estado.

ARQUITETURA E ATRAÇÕES

A cidade do Natal nasceu, como é da tradição portuguesa, em torno da capela (hoje, matriz), o cruzeiro, a praça e os edifícios públicos e residências particulares em torno. Assim surgiram igualmente as cidades mais prósperas do interior do Rio Grande do Norte.

Ao lado da matriz de Nossa Senhora da Apresentação, padroeira da cidade, lá está o Palácio do Governo, imponente prédio colonial, de 1868. A Prefeitura, já descaracterizada, o velho edifício onde tem sede a Guarnição Militar de Natal, a Igreja de Santo António, mais linda fachada barroca da cidade, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, mais modesta, e o único sobradinho colonial, à Rua da Conceição, onde a Fundação José Augusto instalou um museu histórico e artístico, digno de visitação, constituem o melhor que ainda nos resta do passado da cidade.

Administradores anteriores praticamente arrasaram com a velha arquitetura colonial, – herança portuguesa na nossa cultura. Em sua maioria, os edifícios públicos modernos deixam muito a desejar do ponto de vista arquitetônico. O conforto interno, as elegantes instalações contrastam com a pobreza de suas fachadas simplórias. Saliente-se que esse não é apenas um mau natalense. É brasileiro. A pretexto de uma chamada arquitetura moderna, destruíram quase tudo que havia de mais característico na velha arquitetura colonial. Raras capitais como Recife, Salvador, São Luiz e cidades do interior mineiro e maranhense ainda conservam um bom patrimônio, graças, sobretudo, à vigilância enérgica do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que não permite reformas modernizantes.

Se há algo que o turista, vindo a Natal, não pode deixar de ver é a velha Fortaleza dos Reis Magos. Aconselharíamos, também, uma visita à Vila Flor, próximo a Canguaretama, para apreciar a beleza da Casa da Câmara e Cadeia do Séc. XVIII, agora restaurada pelo IPHAN. Também seria imprescindível uma visita ao nosso estádio de futebol, em dia de grande jogo. O Campus da Universidade, fundado em 1972, é outro recanto que precisa ser visto Ali está a semente da grande universidade do futuro. O Museu “Câmara Cascudo” oferece ao visitante uma visão de conjunto dos aspectos mais importantes da antropologia, geologia e paleontologia norte-rio-grandenses.

BARES E RESTAURANTES

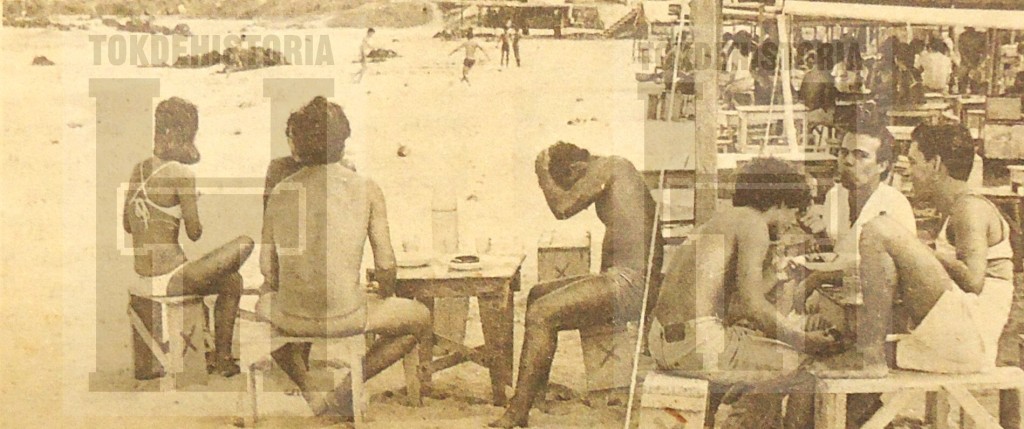

A grande atração da cidade reside nas suas praias de águas verdes e temperatura sempre amena. Seus nomes são pitorescos: Praia do Meio, Areia Preta, Ponta Negra, Pirangi, Redinha, Genipabu, as duas últimas do lado norte do Rio Potengi. Praias do Meio e Areia Preta, banhando a cidade, tem ainda denominação setoriais: É Praia do Forte, ao lado do velho monumento; Poço do Dentão, defronte ao hotel da cidade, o “Hotel Internacional dos Reis Magos”; e “Miami Beach”, a praia preferida pelos norte-americanos durante a guerra.

Aí estão situados alguns dos bares e restaurantes mais movimentados de Natal, principalmente à noite. São eles, atualmente, o “Panelão”, O “Brazeiro” e o “Saravá”, – os locais onde a moçada se reúne para bebericar e curtir a boa vida. Entre os restaurantes típicos, os visitantes não podem deixar de frequentar a “Carne Assada do Lira” e a “Peixada da Comadre”, ambos no bairro das Rocas. Ali também há um restaurante gostoso, “A Rampa”, dos oficiais da Aeronáutica, mas aberto ao público. Ainda na beira do rio, há um barzinho, o “Brisa del Mare”, onde Glorinha Oliveira, a maior cantora da cidade, sempre está cantando.

Na Cidade Alta, o turista não pode deixar de conhecer o “Granada Bar”, do espanhol Nemésio, onde se pode comer a melhor lagosta ao vinagrete da cidade. Outros restaurantes e bares de boa frequência são o “Kasarão”, o “Xique-Xique” e o “Casa Grande”, o mais novo.

Mas, quem tiver disposição e gosto, é só tocar o carro em direção à praia de Ponta Negra e conhecer as boates da cidade, ao longo da estrada. O ponto mais tranquilo, para uma temporada de férias, é a “Casa de Hóspedes”, em Ponta Negra, um sítio à beira do mar, diante das dunas.

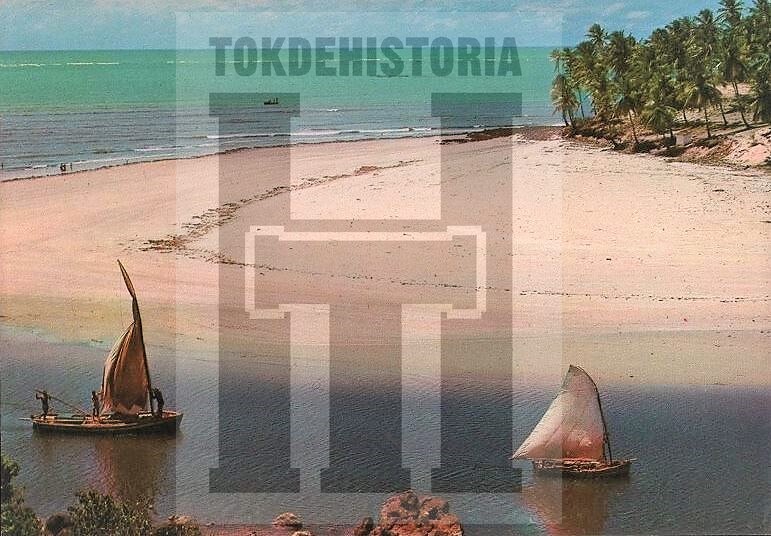

E quem gosta de recanto primitivo, onde a civilização ainda não chegou, é enfrentar as estradas que levam à praia de Genipabu, de morros carecas, jangadas e coqueiros sobre as dunas.

COSTUMES E TRADIÇÕES

O folclore natalense é essencialmente português, ao lado de contribuições negras e indígenas.

Quem se der ao trabalho de pesquisar as origens das manifestações folclóricas nordestinas, como já o fizemos, em vários aspectos, constatará que setenta por cento das nossas tradições e costumes são de raízes lusas. Provérbios, adivinhas, cantigas de roda, superstições, contos populares, romances, cantigas de viola, autos e bailados, quase tudo é português em suas origens, embora com as adaptações e acréscimos da população nativa brasileira.

Durante a última guerra, sofremos influências dos norte-americanos, que aqui transitaram aos milhares. Influências na indumentária e expressões populares. Com o advento da televisão, claro, estamos sofrendo influências de todo o mundo. Muito mais do que tudo aquilo que, durante várias décadas, recebíamos por intermédio do cinema, rádio, jornais e revistas. Apenas um exemplo: Os jovens natalenses de hoje, moças e rapazes, não diferem, em coisa nenhuma, dos jovens do Rio e São Paulo. E a chamada geração “pra-frente”, de indumentária comum a homens e mulheres (unisex), – os rapazes de barba e cabelo longos, calças apertadas, sem bolsos, camisas de mil cores e sapatos enormes, cintos gigantescos. A linguagem dos jovens é algo inusitado para os mais velhos: “Estou grilado (apaixonado): E um pão (irresistível!): estou na fossa (triste): bacana (coisa boa, serve pra tudo), etc.

ATIVIDADES CULTURAIS

Antes da Universidade, as instituições de cultura de Natal se resumiam ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte e à Academia Norte-rio-grandense de Letras, esta última fundada por Luís da Câmara Cascudo. Os jovens valores da época, não encontrando oportunidades para permanecer no Estado, estudavam noutras terras e logo depois de formados arribavam.

A Universidade teve o mérito de oferecer campo de trabalho para fixar a maior parte da mocidade norte-rio-grandense, hoje integrando, como professores e noutras funções técnicas, faculdades, institutos, escolas, clínicas e demais serviços.

A Escola de Música da UFRN prepara uma nova geração de músicos e professores e há crescente interesse dos jovens pela organização de conjuntos musicais, especialmente os da chamada “música-jovem”, na base de guitarras e ritmo, jovens compositores e instrumentistas estão aparecendo nos programas da TV-Universitária e espetáculos teatrais.

Em Natal, no aspecto musical, há curiosidade que poucos observam: Quase todos os jovens tocam ou acompanham o violão, alguns excelentemente. Casa sem violão, na cidade, não é frequentada por jovens: Daí a nossa surpresa, na Filadélfia, nos Estados Unidos, ao pedir um violão para matar saudades, e quase numa rua inteira de belo está bairro residencial, constatar que ninguém ali possuía uma só guitarra…

Aspecto também digno de relevo foi o aparecimento recente, em Natal, de uma floração de artistas plásticos. Os pioneiros foram Newton Navarro (pintor e desenhista) e Dorian Gray Caldas, (pintor e tapecerista). Com o surgimento de laponi Araújo (pintor ingênuo) e descoberta de Maria do Santíssimo (pintora primitiva) e Manxa (entalhador), dezenas de jovens artistas foram repontando, alguns de méritos incontestáveis.

Um trabalho de talha recente, de Manxa, na agência do Banco do Brasil em Natal, tomando toda uma grande parede, talvez de vinte metros, está sendo apreciado como obra monumental, tanto pelas proporções quanto pela expressão vigorosa e motivação de fontes populares.

No campo propriamente da arte popular, dois nomes ainda sobressaem na cidade: O de Xico Santeiro, escultor em madeira, já falecido, que espalhou Cristos e cangaceiros por centenas de residências e repartições públicas; e o de Luzia Dantas, eximia escultora. Esta última, residindo em Currais Novos, já influenciou a irmã, Ana Dantas, que também tem produzido peças de larga procura, pela singeleza de traços e sabor popular características das duas jovens artistas.

CASCUDO

O papa e a meca da cultura norte-rio-grandense é São Luís da Câmara Cascudo e sua velha casa residencial.

Cascudo, aos 76 anos, já escreveu mais de cento e vinte livros e estudos, destacando-se como etnólogo, historiador, ensaísta, orador e conferencista. Professor universitário, hoje aposentado, tem horário certo para receber visitantes de todo o País, que o procuram para consultas, ou simplesmente conhecê-lo em pessoa.

Já teve mil convites para candidatar-se à Academia Brasileira de Letras, mas resiste heroicamente, alegando deficiência de audição e o incómodo das viagens ao Rio de Janeiro. E Cascudo é um caso raro no Brasil de escritor que se fixou na Província, realizando obra admirável sob todos os aspectos, razão por que recebeu de Afrânio Peixoto, faz tempo, o epíteto de “provinciano incurável”!

Sua residência, à Av. Junqueira Aires, destaca-se pela enorme biblioteca, acumulada em mais de 50 anos de atividades, além de obras de arte que foi adquirindo e recebendo dos principais artistas brasileiros e alguns estrangeiros.

Pessoalmente, Cascudo é um encanto e um demônio. Encanto pela simpatia envolvente com que sabe receber e conversar sobre todos os assuntos. Demônio de verve, graça, anedotas de toda natureza. Por isso, visitar Natal e não ver Cascudo, diz-se, é ir à Roma e não ver o Papa.

TURISMO

Nos últimos anos, o Governo do Estado e a Prefeitura de Natal criaram órgãos para desenvolvimento do turismo na cidade Já estão sendo restauradas velhas construções estando em andamento o aproveitamento de logradouros e recantos pitorescos.

A infraestrutura já foi iniciada com a construção do Hotel Internacional dos Reis Magos, na Praia do Meio, Hotel Samburá, no centro da cidade. Há outros hotéis de categoria em construção e em projeto, como o que o grupo “Quatro Rodas” está construindo em Ponta Negra.

O artesanato (palha e madeira) e a arte popular norte-rio-grandense já podem ser adquiridos em casas especializadas, a preços módicos. Os apreciadores das danças populares podem deliciar-se com uma visita à Sociedade Araruna de Danças Antigas, nas Rocas, ou como o Conjunto “Asa Branca”, para conhecer o bambelô e o nosso coco de roda, sobrevivência negra na nossa cultura.

As casas de culto de umbanda, em vários pontos, também atraem os curiosos por conhecerem as peculiaridades da religião afro-brasileira. A maior festa popular da cidade ainda é a dos Reis Magos, a 6 de janeiro, em frente à capela do mesmo nome, nas Rocas. Os apreciadores do folclore poderão admirar o nosso Fandango (Nau Catarineta), os Congos, Pastoris, Lapinhas, Cheganças e outros folguedos que se exibem em palanque armado pela Prefeitura, em praça pública. Também podem bebericar e comer doces e comidas típicas nas barracas cobertas de palha, em torno da praça. São dois dias de festas consecutivos.

No Parque “Aristófanes Fernandes”, em Parnamirim, vez por outra, o visitante pode apreciar um dos espetáculos de competição esportiva mais violentos: A Vaquejada, consiste na derrubada do gado pela cauda. Grandes vaqueiros de todo o Nordeste ali sempre se encontram e os norte-rio-grandenses são os campeões absolutos desse esporte tradicional.

Na Barreira do Inferno, um pouco além de Ponta Negra, está localizado o campo de lançamento de foguetes da Aeronáutica, a primeira estação espacial brasileira. Além disso, foram desenvolvidos importantes projetos de exploração do espaço, inclusive com a cooperação de cientistas europeus e norte-americanos. A direção da Estação de Barreira do Inferno permite visitas às suas instalações, uma vez por semana.

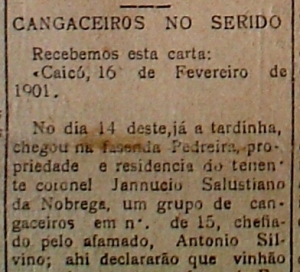

*Veríssimo de Melo (9 de julho de 1921 — 18 de agosto de 1996) foi advogado, juiz, professor de Etnografia do Brasil da Faculdade de Filosofia de Natal e de Antropologia Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, além de jornalista.