Recentemente um amigo me perguntou como ocorreram as reuniões entre os presidentes Franklin Delano Roosevelt (Estados Unidos) e Getúlio Dorneles Vargas (Brasil), ocorridas no dia 28 de janeiro de 1943, a bordo do navio de guerra USS Humboldt, ancorado no rio Potengi em Natal?

Esse fato, conhecido como “Conferencia do Potengi”, é um episódio até que bastante comentado pelos natalenses. Mas sobre os detalhes do que aconteceu a bordo dessa nave da US Navy pouco é divulgado.

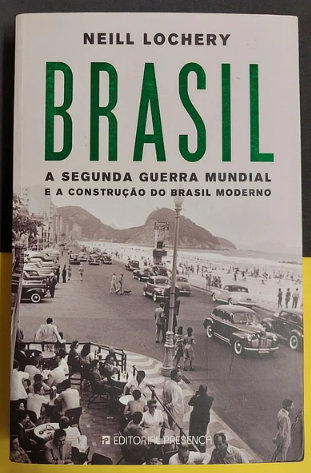

Visando sanar a dúvida desse dileto amigo, estou reproduzindo no nosso blog TOK DE HISTÓRIA as páginas de número 252 a 262 do livro “Brasil – A Segunda Guerra Mundial e a Construção do Brasil Moderno” (Editorial Presença, Lisboa, Portugal, 2014), escrito pelo escocês Neill Lochery, que trata com extremo detalhismo sobre esta questão. Vale a leitura para conhecer o que se passou no que ficou conhecido como “Conferência do Potengi”.

O autor é um importante historiador, dedicado aos temas da da história moderna da Europa e do Oriente Médio e Mediterrâneo, além de ser um colaborador frequente de jornais e publicações de periódicos em todo o mundo. Lochery também é professor na University College, de Londres. É autor de uma série de livros aclamados pela crítica. Vários de seus livros enfocam a Segunda Guerra Mundial. Lochery tem mestrado pela Exeter University e doutorado pela Durham University (Centro de Estudos do Oriente Médio e Islâmicos), ingressou na University College em 1997 e é professor de Estudos do Oriente Médio e do Mediterrâneo na Faculdade de Artes e Humanidades.

Procurei evitar ao máximo realizar alterações e acrescentar notas, apenas onde foi mais do que necessário para o melhor entendimento dos leitores. Acrescentei fotografias da nossa coleção, de modo a criar um melhor entendimento daquele momento histórico. Vale ressaltar que esse livro foi publicado no Brasil com o título “Brasil – Os Frutos da Guerra” (Editora Intrínseca, Rio de Janeiro, 2015).

Acredito que o texto de Neill Lochery é extremamente interessante para o conhecimento dos natalenses e potiguares para um dos momentos mais importantes da História do Rio Grande do Norte.

Vargas também se preparava para uma reunião secreta que teria enormes consequências para o Brasil e para a guerra à qual o país se unira havia pouco tempo. Em uma nota para Cordell Hull[1], na terça-feira, 26 janeiro de 1943, Jefferson Caffery[2] escreveu de forma enigmática: “Eu saio pela manhã com o chefe de Oswaldo para encontrar você sabe quem. Devo voltar na sexta-feira”.[3]

No dia seguinte, Caffery, o almirante Ingram e um adido naval embarcaram num avião, juntamente com o presidente Vargas e dois assessores.[4]

Assim que todos os seis passageiros subiram a bordo, o avião decolou e rumou para Natal. Ao chegar, o grupo foi transferido para um contratorpedeiro, o USS Jouett, onde seus integrantes jantaram e passaram a noite se preparando para as reuniões do dia seguinte.

Vargas estava muito ansioso. Ele participara havia pouco de celebrações em São Paulo por ocasião do aniversário da fundação da cidade. Seu filho, Getulinho[5], tinha contraído poliomielite nesse período, e todos presumiam nos círculos políticos da capital que o presidente continuava em São Paulo com ele[6].

Vargas, porém, decidiu que o dever o chamava e, com efeito, deixou a cabeceira do filho moribundo para participar da reunião em Natal. No entanto, apesar da ansiedade, estava bem preparado para as reuniões vindouras. Aranha elaborara um memorando de dez páginas com conselhos para o chefe que delineavam as prioridades brasileiras. Em um sinal da forte confiança entre Aranha e Caffery, o ministro das Relações Exteriores brasileiro mostrou o documento ao seu colega americano.

Às oito da manhã de 28 de janeiro de 1943, o hidroavião que transportava o presidente Roosevelt amerissou em Natal. Roosevelt estivera na Conferência de Casablanca, no Marrocos, na qual se reunira com o primeiro-ministro britânico Winston Churchill e com os generais franceses Charles de Gaulle e Henri Giraud a fim de discutir as táticas e estratégias para o restante da guerra. Na conferência, os líderes também formalizaram seu compromisso para acabar com a guerra por meio da derrota total das potências do Eixo. Essa política, que seria conhecida como a doutrina da “rendição incondicional”, marcaria a Conferência de Casablanca como uma das mais importantes de toda a Segunda Guerra.

Ao chegar a Natal, Roosevelt foi imediatamente transferido para o navio de apoio a hidroaviões USS Humboldt, onde permaneceria durante aquele dia e aquela noite.

Mais tarde, na manhã da chegada do presidente americano, Caffery reuniu-se com ele e seu assessor especial, Harry Hopkins. Os três concordaram que Roosevelt levaria “com tato” a questão da adesão do Brasil às Nações Unidas, que era um dos principais objetivos dos americanos para a reunião[7]. A ONU seria estabelecida pelos Aliados como a instituição internacional central na ordem do pós-guerra e substituiria a Liga das Nações. Caffery comentou que Vargas muito provavelmente concordaria com tal pedido — o memorando de dez páginas com os conselhos de Aranha confirmara isso[8].

Roosevelt, Caffery e Hopkins discutiram então a oferta feita pelo Brasil de mandar tropas ao exterior. O presidente explicou que os líderes militares americanos “não estavam muito interessados em enviar tropas brasileiras ao Norte da África.” No entanto, Roosevelt queria convencer Vargas de que suas tropas seriam necessárias em outros lugares do outro lado do Atlântico, sobretudo em alguns territórios de importância estratégica com os quais o Brasil compartilhava um passado colonial.

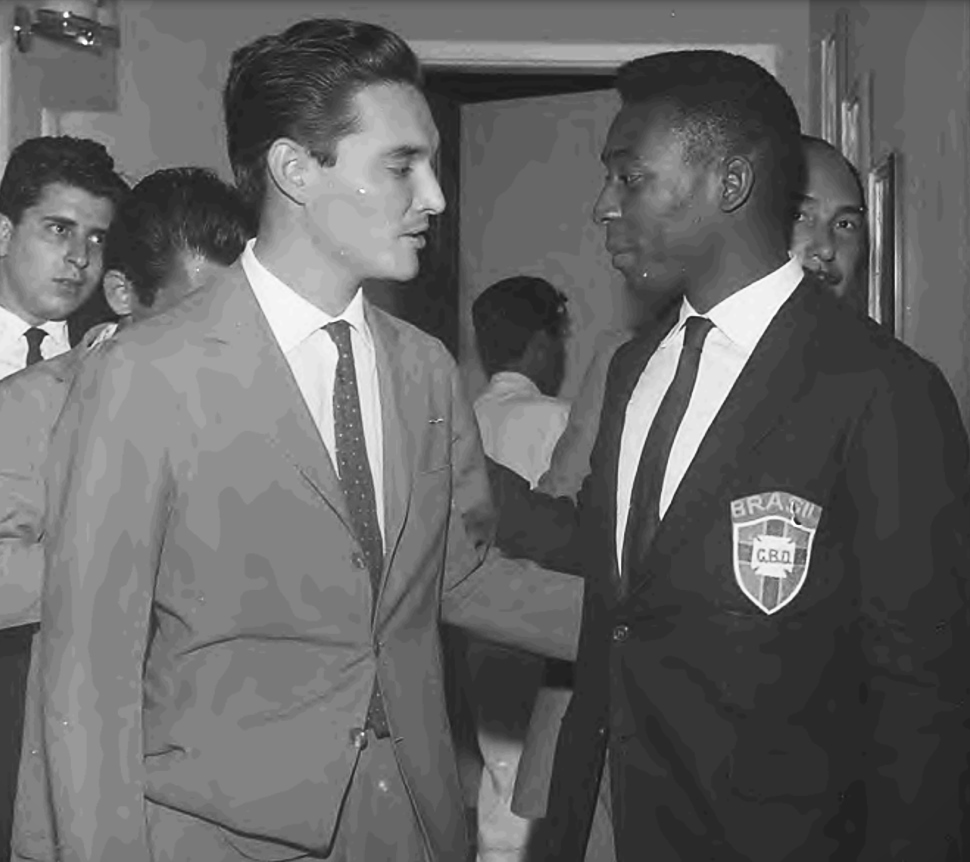

No dia após sua chegada, Roosevelt ofereceu um almoço em homenagem ao colega brasileiro na sala de jantar do comandante do Humboldt. Os dois presidentes conversaram em francês, tal como haviam feito durante a primeira reunião que tiveram no Rio de Janeiro, em 1936. Vargas vestia um terno de linho branco e camisa de algodão com sua gravata de seda listrada favorita, enquanto Roosevelt usava um terno de algodão bege-claro ligeiramente surrado e camisa branca. Contudo, a gravata e a braçadeira negras do presidente americano, mais do que qualquer outro elemento de seu vestuário, expressavam seu estado interior. Roosevelt estava de luto pela morte de filhos americanos na Segunda Guerra Mundial — fato que, sem dúvida, ressoou profundamente no presidente brasileiro, cujo filho estava à beira da morte.

Roosevelt e Vargas haviam envelhecido bastante desde a reunião em 1936. Embora aparentassem descontração na única fotografia publicada daquele encontro no Rio de Janeiro, em 1943 os dois pareciam cansados. As olheiras de Roosevelt ficavam bem visíveis quando ele tirava os óculos; Vargas ainda

mancava perceptivelmente em decorrência do acidente e levara sua bengala na viagem a Natal. Apenas Jefferson Caffery parecia remotamente saudável — ainda bronzeado após as férias nos Estados Unidos no ano anterior e pelos banhos de sol que tomara na praia no início do mês, no verão carioca.

O clima durante o almoço era de profissionalismo, e o ambiente estava um pouco silencioso. Os dois presidentes viam a reunião como um encontro individual. Sentado à cabeceira da mesa, com Vargas à direita, Roosevelt dirigiu-se diretamente ao presidente brasileiro. Durante todo o almoço, Roosevelt quase não tirou os olhos de seu convidado, mal percebendo a presença de qualquer outra pessoa na sala. Ele falava em voz baixa, mas, embora o tom suave conferisse um ar mais intimista à reunião, o motivo era, na realidade, um resfriado que o presidente americano contraíra com as mudanças drásticas na temperatura às quais fora exposto nos dias anteriores à viagem. Vargas ouviu o colega americano com atenção e interveio de vez em quando, mas apenas de forma breve — quando Roosevelt solicitava uma resposta, por exemplo, ou quando fazia uma pausa para deixar o brasileiro falar. Caffery, sentado à esquerda de Roosevelt, disse muito pouco. Ele ouviu atentamente e algumas vezes inclinou-se para a frente a fim de se certificar de que conseguia ouvir a voz cada vez mais rouca de seu líder.

Roosevelt começou a conversa informando Vargas do que acontecera em Casablanca na reunião com Churchill e os líderes franceses. Então descreveu o progresso da guerra sob uma perspectiva americana, contando a Vargas como a produção dos Estados Unidos estava evoluindo, como iam as relações anglo-americanas, qual era a situação na União Soviética e quais eram suas esperanças e planos para o período pós-guerra.

Em seguida, o presidente americano falou sobre o Brasil e, de uma maneira geral, sobre o desenvolvimento econômico do país e seus problemas com a imigração. Ele deixou a primeira pergunta para o final dos comentários de abertura, mas então, como era do seu feitio, foi direto ao ponto. — À luz da evolução da situação na guerra — perguntou a Vargas —, o Brasil está disposto a se tornar um membro das Nações Unidas?[9]

Vargas, que estudara com cuidado o memorando de dez páginas de Aranha no avião, não ficou surpreso com a pergunta. Olhando bem nos olhos de Roosevelt, respondeu que (como Caffery mais tarde relataria numa mensagem para Cordell Hull) “tomaria as providências para se tornar um membro da Organização das Nações Unidas”. Vargas então fez uma pausa que pareceu eterna, mas que durou apenas um ou dois segundos antes de qualificar sua resposta.

— No entanto — continuou ele —, esse pode ser um momento oportuno para dizer mais uma vez que precisamos de equipamentos dos Estados Unidos para nossas forças armadas: Marinha e Aeronáutica[10].

Vargas deixou Roosevelt com poucas dúvidas quanto ao que seria necessário para levar o Brasil a se engajar 100% no campo dos Aliados: os Estados Unidos teriam de aumentar seu fornecimento de armas ao Brasil.

Deixando de lado os envios adicionais de armas americanas para o Brasil, Roosevelt voltou à questão de Portugal. Ele fez um breve resumo sobre a importância da ilha da Madeira para a causa dos Aliados no Atlântico, mas focou, em particular, nos Açores, que eram vitais para as operações dos Aliados no Atlântico Sul. Roosevelt confessou um interesse pessoal pelos Açores, que o faziam lembrar-se da Primeira Guerra Mundial, quando, em 1918, na condição de secretário assistente da Marinha, visitou as ilhas para inspecionar a base naval americana que havia acabado de ser construída. Agora ele confidenciava a Vargas uma conversa que tivera com Churchill, na qual os dois concordaram em fazer da implantação de bases aéreas no Açores uma prioridade estratégica para 1943.[11] A segurança da rota comercial do Atlântico Sul para o continente europeu dependia de ganharem a batalha contra os submarinos alemães, e uma base nos Açores permitiria a operação de aviões antissubmarino dos Aliados ali. A base aérea também seria um ponto de escala vital para a invasão da Europa pelos Aliados, prevista para ocorrer no ano seguinte.

O único fator complicador era que Portugal controlava o arquipélago. Para ter acesso às bases, os britânicos pensavam em abrir negociações com António de Oliveira Salazar, o ditador de Portugal, na primavera de 1943, e os americanos iniciariam as conversas com ele logo depois. “Salazar é um sujeito complicado”, descreveu Roosevelt. Este já começara a tentar tranquilizar o ditador de que uma presença dos Aliados nas ilhas duraria apenas o prazo da guerra, como ocorrera na Primeira Guerra Mundial. Mas Salazar suspeitava que tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos conspiravam para estabelecer uma presença permanente nas ilhas. Como se comprovou mais tarde, o astuto líder português previa a ascensão da Guerra Fria e o confronto ideológico entre a democracia e o comunismo e entendia que as ilhas seriam de grande utilidade para uma potência — como a americana — que desejasse estabelecer domínio na Europa Ocidental. Salazar temia que os Estados Unidos relutassem em deixar os Açores após estabelecer uma posição por lá.

No entanto, Roosevelt também sabia — ou ao menos suspeitava — que o ditador português estava tão preocupado com as ambições alemãs quanto com as dos Estados Unidos. A Vargas, o presidente americano sugeriu que Salazar temia uma invasão alemã de Portugal e dos Açores, ou uma simples invasão das ilhas. Contudo, essa era uma espécie de cortina de fumaça, uma vez que a ameaça real de uma invasão alemã em Portugal já passara. Com as forças de Hitler envolvidas em combates ferrenhos na União Soviética e com as forças dos Aliados no Norte da África, a possibilidade de um ataque do Eixo a Portugal ou a suas possessões no Atlântico parecia remota.

Na verdade, Hitler perdera a oportunidade de invadir os Açores. No início da guerra, seus comandantes navais tinham-no instigado a invadir as ilhas portuguesas antes dos britânicos, mas ele optou por ignorar os conselhos. O que preocupava Roosevelt mais do que uma invasão alemã era a perspectiva de Salazar não permitir o acesso dos Aliados às ilhas. Em reuniões reservadas com Sir Ronald Campbell, o embaixador britânico em Lisboa, Salazar indicara que, quando chegasse a hora, ele faria a coisa certa para os britânicos. No entanto, não chegou a prometer aos americanos uma presença nas ilhas. Tanto Churchill quanto o ministro das Relações Exteriores do Foreign Office, Anthony Eden, prometeram tentar mudar a opinião do ditador português quando a Grã-Bretanha abrisse as negociações com ele. Roosevelt e os Estados Unidos, porém, haviam começado os preparativos para talvez tomar as ilhas à força, caso não conseguissem pela diplomacia.

Roosevelt esperava que seus amigos brasileiros o apoiassem na questão dos Açores. Contudo, quando ele abordou o assunto com Vargas, descreveu o pedido como se fosse uma ajuda aos portugueses, com quem ele sabia que o Brasil ainda mantinha laços estreitos.

— Você pode nos ajudar enviando tropas para substituir os portugueses, que são mais necessários no continente? — pediu Roosevelt a Vargas.[12]

O líder brasileiro foi pego de surpresa pela franqueza na abordagem de Roosevelt e ficou preocupado com as implicações. Os Estados Unidos pediam ao Brasil, uma ex-colônia de Portugal, para de fato ocupar território soberano

português. Depois de alguns segundos de silêncio, Vargas respondeu de forma lenta, quase mecânica: — Estou disposto a levar esse assunto a Salazar. No entanto, não podemos enviar tropas para as ilhas portuguesas [Açores], a menos que vocês forneçam equipamentos adequados para elas.[13] — Era a diretiva brasileira, e Vargas estava agarrando-se a ela.

Os dois passaram o resto do almoço elaborando os detalhes de como os Estados Unidos poderiam enviar peças sobressalentes e outros equipamentos muito necessários à Marinha do Brasil. O presidente americano prometeu tentar enviar o máximo de material militar, o mais rápido possível. Esse foi o fim das

conversas sérias, e Roosevelt e Vargas compartilharam uma piada interna com o almirante Ingram, que, por sua vez, disse aos presidentes que a base aérea estava pronta para inspeção.

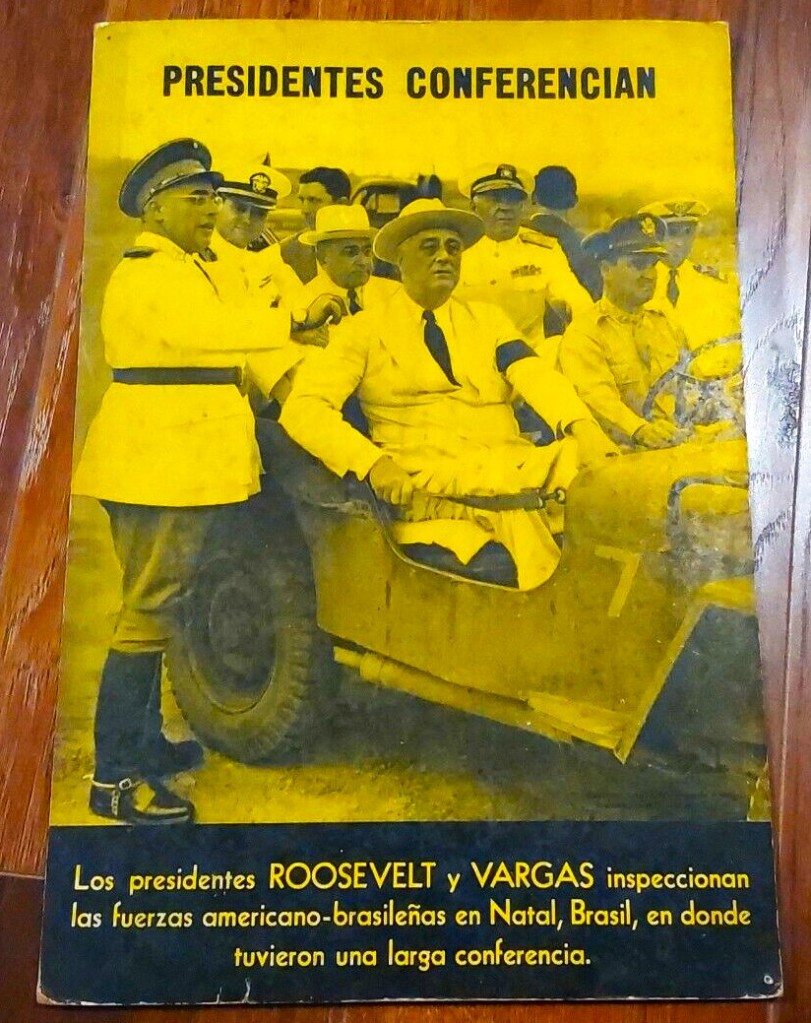

Terminada a refeição, os dois chefes de Estado partiram num jipe para ver a base de Natal. A notícia da reunião começara a correr apenas no início do almoço; por isso, quando os presidentes visitaram a base, surpreenderam muitos militares, que não tinham ideia de que os dois líderes iam visitar as instalações. Roosevelt sentou-se no banco dianteiro do jipe; Vargas, no banco traseiro com o almirante Ingram. A excursão foi registrada em uma das fotografias mais emblemáticas desse período de cooperação Estados Unidos-Brasil. Ao mostrar os três homens rindo, a imagem dá a impressão de Roosevelt e Vargas despreocupados, fazendo um passeio. Uma fotografia tirada alguns momentos após a primeira, no entanto, revela um quadro muito diferente. Tanto Vargas quanto Roosevelt parecem quase melancólicos e cansados, como dois idosos que carregam um fardo pesado demais, e cujos dias estão contados. Na verdade, essa segunda fotografia representa melhor os eventos daquele dia do que a primeira imagem mais feliz.

Naquela noite, Roosevelt e Vargas jantaram com suas equipes no Humboldt. Ao contrário do almoço, o jantar foi menos formal; a conversa, menos empolada e sem dúvida menos comprometedora. Roosevelt prometeu cumprir as promessas de acelerar o fluxo de armas para o Brasil, mas alertou Vargas de que — como o presidente brasileiro com certeza estava cansado de saber — elas estavam em falta. Os dois falaram sobre a possibilidade do envio de uma força brasileira ao exterior, mas apenas em termos gerais. Vargas ainda não conseguira estudar e discutir a fundo o memorando de Dutra em defesa de um grande contingente brasileiro, porém, os comentários e as insinuações de Roosevelt deixavam claro que as forças armadas americanas não estavam muito entusiasmadas com a possibilidade de ter forças brasileiras no Norte da África. Treinar e armar os brasileiros levaria tempo e seria caro demais, pois as novas tropas teriam de estar fortemente armadas e equipadas para participar daquela operação. Contudo, Vargas ainda não tinha como saber qual papel alternativo as tropas brasileiras poderiam desempenhar na guerra além de potencialmente ocupar os Açores.

Vargas deixou a reunião otimista, em contraste marcante com sua aparência soturna no jipe algumas horas antes. Naquela mesma noite, ele voou de volta para o Rio de Janeiro com Caffery. Aranha se encontrou com o presidente logo após seu retorno e, mais tarde, disse maravilhado a Caffery: “Raramente o vi tão satisfeito com tudo.” Sem dúvida um pouco da alegria que o presidente sentia era pessoal: Caffery mencionara na reunião da manhã com Roosevelt que seu filho estava doente e, durante o jantar, Roosevelt oferecera ajuda ao jovem Getulinho com toda a assistência médica que os Estados Unidos poderiam proporcionar. Mas a reunião também tinha marcado uma importante vitória para o Brasil, e Vargas sabia disso.

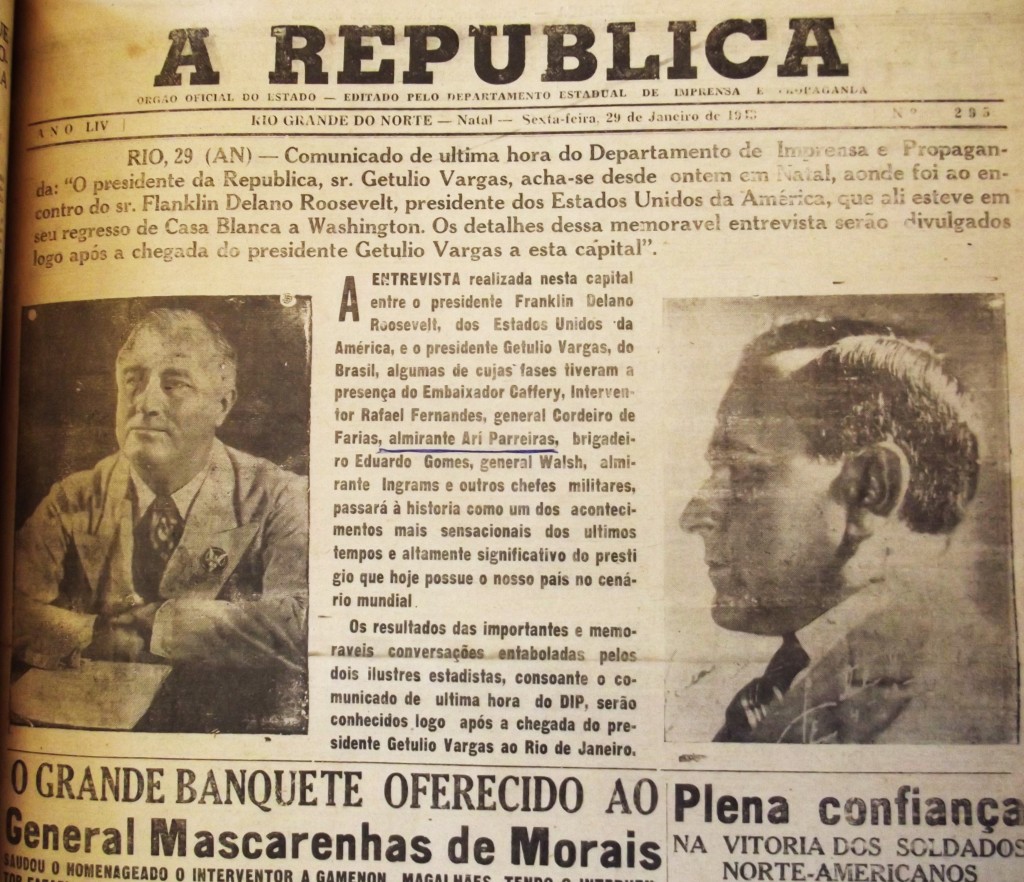

Na noite de 30 de janeiro de 1943, logo depois da viagem a Natal, Vargas concedeu uma coletiva de imprensa no Palácio Guanabara, na qual descreveu como e quando se dera o encontro secreto com o presidente Roosevelt. O Brasil estava entusiasmado com a notícia de que o líder dos Estados Unidos decidira fazer escala no Brasil — no caminho de volta de nada menos do que uma das conferências mais importantes da guerra — para demonstrar apoio ao país e ressaltar a importância dele para os Estados Unidos. No momento da coletiva, Roosevelt ainda não chegara a Washington; assim, a imprensa internacional se baseou no relato de Vargas para extrair informações sobre a reunião. Vargas ainda estava de muito bom humor para um homem cujo filho permanecia gravemente enfermo. Ele foi elogioso sobretudo a Roosevelt, assegurando aos brasileiros que o presidente americano “ainda demonstrava a firme decisão de levar adiante essa cruzada na qual estamos todos comprometidos”.[14]

O encontro recebeu uma enorme cobertura na imprensa brasileira. O Jornal do Brasil lhe dedicou duas colunas na primeira página, chamando a presença de Roosevelt em Natal de “uma demonstração sincera de elogio ao esforço de guerra brasileiro”. O encontro também recebeu ampla cobertura internacional. A Associated Press divulgou a manchete “Presidente Roosevelt e presidente Vargas, em declaração conjunta, afirmam intenção de tornar o Atlântico seguro para a navegação de todas as nações”. A manchete da primeira página do New York Times em 29 de janeiro de 1943 proclamava simplesmente: “Roosevelt faz escala no Brasil.”[15]

Na mesma página do anúncio da visita de Roosevelt a Natal, o New York Times publicou uma grande fotografia de uma tripulação em pé na frente de um bombardeiro da Força Aérea dos Estados Unidos com a legenda “De volta do primeiro bombardeio americano contra a Alemanha”[16]. Como a legenda sugeria, a guerra — embora longe de terminada — entrava em uma fase nova e potencialmente decisiva. Vargas continuava a trabalhar sem parar para maximizar os ganhos do Brasil com o conflito, mas o tempo estava passando, e o Brasil precisava agir depressa para garantir o que já conseguira obter.

O encontro de Vargas com Roosevelt e os acordos resultantes seriam talvez o auge da carreira política de Vargas e da era do Estado Novo. Embora seja simplista sugerir que Vargas entraria em decadência daquele ponto em diante, ele nunca ascenderia àquelas alturas vertiginosas de novo. E o primeiro sinal de mudança em sua sorte veio na forma de uma perda pessoal devastadora.

Poucos dias depois da reunião de Vargas com Roosevelt, Getulinho morreu. A perda do filho bonito e talentoso mudou Vargas para sempre. Sua esposa, Darci, retirou-se da esfera política e concentrou-se apenas em seus trabalhos de caridade. O próprio presidente demonstrava ter perdido a confiança e o foco; parecia envelhecido, se movimentava mais devagar e passou a confiar cada vez mais em Alzira e em Aranha para receber orientação política. À medida que sua capacidade de avaliação política o abandonava, seu humor tornava-se mais sombrio, e seu afastamento da elite política, mais pronunciado.

Essas transformações não tiveram um impacto imediato ou óbvio na capacidade de Vargas de governar, mas a morte do filho sem dúvida afetou sua capacidade de julgamento, tanto em temas políticos quanto pessoais. Durante anos após a morte de Getulinho, Vargas viveu um luto muito particular — embora se esforçasse para encobrir esse fato enquanto trabalhava para guiar o Brasil pela guerra cada vez mais global.

“Nenhum conteúdo desse site, independente da página, pode ser usado, alterado ou compartilhado (além das permitidas por meio de botões sociais e pop-ups específicos) sem a permissão do autor, estando sujeito à Lei de Direitos Autorais n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998”.

NOTAS

[1] Cordel Hull nessa época era o Secretário de Estado Norte-americano, cargo equivalente ao de Ministro das Relações Exteriores no Brasil. O Oswaldo em questão era o gaúcho Oswaldo Aranha, Ministro das relações Exteriores do Brasil e seu chefe era, evidentemente, Getúlio Vargas.

[2] Jefferson Caffery era o então Embaixador dos Estados Unidos no Brasil.

[3] NARA/RG84/177, Registros Gerais da Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, Caffery para o Secretário de Estado Cordell Hull e o Presidente Roosevelt, 31 de janeiro de 1943.

[4] O almirante Jonas Howard Ingram era o comandante da 4ª Frota da Marinha dos Estados Unidos, com sede em Recife, Pernambuco.

[5] Getúlio Vargas Filho, ou Getulinho, foi o segundo filho do Ex-presidente da República Getúlio Vargas e de dona Darcy Lima Sarmanho. Teve mais quatro irmãos, Lutero Vargas, Alzira Vargas, Jandira e Manuel Sarmanho Vargas, o Maneco. Faleceu ainda jovem, aos 23 anos de idade, devido à paralisia infantil, no dia 5 de fevereiro de 1943. Foi casado e teve um filho.

[6] NARA/RG84/177, Registros Gerais da Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, Caffery para o Secretário de Estado Cordell Hull e o Presidente Roosevelt, 31 de janeiro de 1943.

[7] NARA/RG84/177, Registros Gerais da Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, Caffery para o Secretário de Estado Cordell Hull e o Presidente Roosevelt, 31 de janeiro de 1943.

[8] NARA/RG84/177, Registros Gerais da Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, Caffery para o Secretário de Estado Cordell Hull e o Presidente Roosevelt, 31 de janeiro de 1943.

[9] NARA/RG84/177, Registros Gerais da Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, Caffery para o Secretário de Estado Cordell Hull e o Presidente Roosevelt, 31 de janeiro de 1943.

[10] NARA/RG84/177, Registros Gerais da Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, Caffery para o Secretário de Estado Cordell Hull e o Presidente Roosevelt, 31 de janeiro de 1943.

[11] NARA/RG84/304, Registros do Departamento de Guerra, Divisão dos Serviços Militares, Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro para o Departamento de Guerra, 18 de novembro de 1943.

[12] Frank D. McCann, “Brazil and Wolrd War II: The Forgotten Ally. What Did You Do In The War, Zé Carioca?”, Tel Aviv University, 1987, pág. 20.

[13] NARA/RG84/177, Registros Gerais da Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, Caffery para o Secretário de Estado Cordell Hull e o Presidente Roosevelt, 31 de janeiro de 1943.

[14] Frank D. McCann, “Brazil and Wolrd War II: The Forgotten Ally. What Did You Do In The War, Zé Carioca?”, Tel Aviv University, 1987, pág. 20.

[15] NARA/RG84/177, Registros Gerais da Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, Caffery para o Secretário de Estado Cordell Hull e o Presidente Roosevelt, 31 de janeiro de 1943.

[16] NARA/RG84/177, Registros Gerais da Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, Caffery para o Secretário de Estado Cordell Hull e o Presidente Roosevelt, 31 de janeiro de 1943.