Filho de Pai Inglês e de Mãe Pernambucana – Nasceu e Viveu em Recife até o Começo da Segunda Guerra – De Sargento da RAF, ele Chegou a Oficial de Voo de Um P-51 Mustang – Participou do Dia D, Foi Abatido Por Fogo Amigo e Morreu na Praia de Sword – Anos Depois o seu Irmão era Oficial da FAB e Morreu no Acidente de uma B-17 em Recife.

Rostand Medeiros – https://pt.wikipedia.org/wiki/Rostand_Medeiros

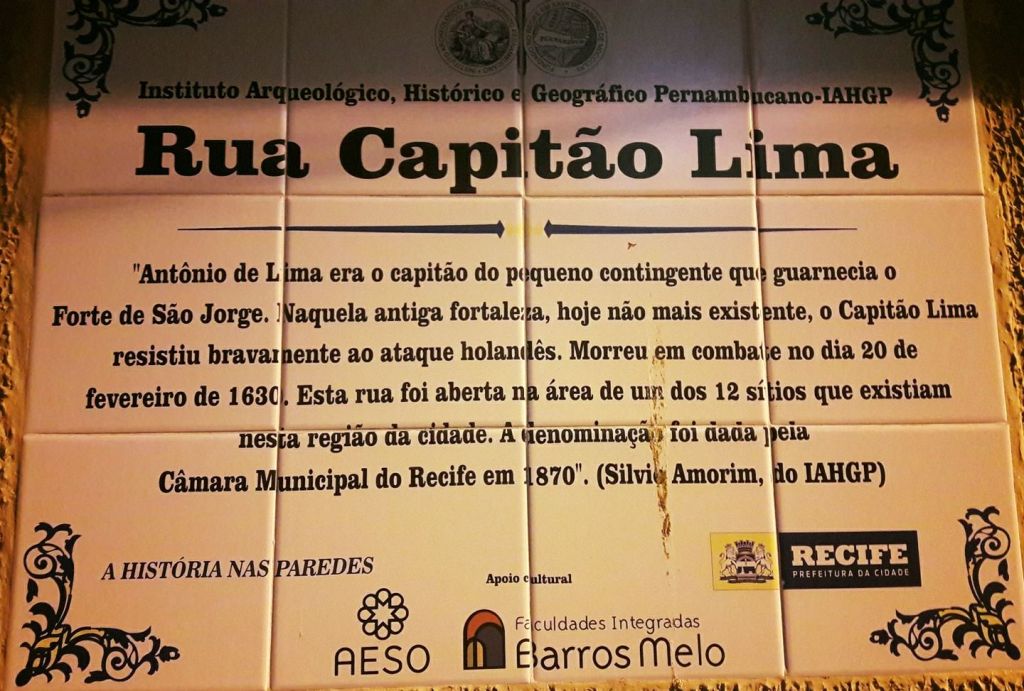

Em Recife existe o tradicional bairro de Santo Amaro, um lugar com muita história, onde na primeira metade do século XVII existiram salinas e uma casa grande que pertenceu ao major Luís do Rego Barros. Na época das invasões holandesas esse setor foi um importante ponto estratégico para os estrangeiros e para a resistência dos pernambucanos, que fustigavam os invasores com ações de guerrilha.

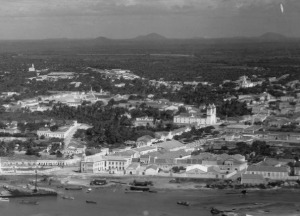

Com a derrocada holandesa em 1654 essa parte do Recife, então um dos extremos da cidade, foi sendo ocupada lenta e gradativamente. Era tão desabitado e longe que em 1814 foi ali construído o Cemitério dos Ingleses. Como a presença desses estrangeiros cresciam em número na capital pernambucana, mas quando faleciam não podiam ser enterrados no interior das igrejas por não serem católicos, o jeito foi pedir ao Presidente da Província um terreno exclusivo para isso. Seguindo essa tendência, no governo de Francisco do Rego Barros, o Conde da Boa Vista, foi inaugurado em 1851 o Cemitério de Santo Amaro.

A região crescia com seus cemitérios, muitas áreas abertas e casas de famílias tradicionais. Na década de 1910 morava na Rua do Capitão Lima, ou Rua do Lima, número 244[1], o comendador José Abílio de Barros. De família tradicional da região de Palmares, sul do estado. Abílio era filho de Manoel d’Albuquerque Barros Cavalcanti (que faleceu em 15-07-1888) e de Ursulina de Castro Barreto Barros (falecimento em 15-05-1903).

Abílio era um respeitado comerciante de açúcar em Recife, com ponto comercial na prestigiada Rua do Apolo, 69[2], mas faleceu aos 52 anos, no ano de 1902[3]. Sua esposa, Belmira Duarte Barros, era nascida na mesma região de Palmares e com a viuvez ficou cuidando de treze filhos, sendo sete mulheres[4].

Mulher de fibra e coragem, Dona Belmira organizou a vida de sua família, cuidou rigidamente da educação dos filhos, formou os estudiosos, botou para trabalhar os menos letrados e foi casando as filhas com “gente de posição”. Apesar de tudo nessa mulher apontar para uma pessoa rígida, típica de uma época de valores duros e bem definidos socialmente, Dona Belmira concedia a suas filhas uma certa liberdade para o desenvolvimento intelectual e cultural.

Cândida Duarte Barros foi uma das redatoras do jornal feminino O Lyrio, uma revista literária exclusivamente feminina, organizada em 1902, que defendia a educação das mulheres, a igualdade de direitos e circulou por três anos[5]. Sua irmã mais nova Corina Duarte Barros, também conhecida como Cora, possuía uma boa voz e participava de corais em Recife. Em 6 de setembro de 1912 ela fez parte de uma apresentação no respeitado Teatro Santa Isabel, na obra A Ressureição de Cristo. O espetáculo foi em honra da Independência do Brasil e contou com a presença do general Dantas Barreto, governador do estado[6].

Outra situação diferenciada em relação às filhas de Dona Belmira, foi que essa matrona não tinha problemas em que elas casassem com estrangeiros, tendo três delas se unido a ingleses que moravam em Recife.

Maria Amélia Duarte Barros casou com Archibald Otto Charles Fell, engenheiro da empresa Western Telegraphic Company, falecido em 1911 no Rio[7]. Já a beletrista Cândida Duarte Barros foi casada com James Chalmers, engenheiro da Estrada de Ferro Leopoldina e falecido no Rio de Janeiro em novembro de 1943[8]. Finalmente havia a cantora Corina Duarte Barros, que se uniu a Harold Ernest Barnard.

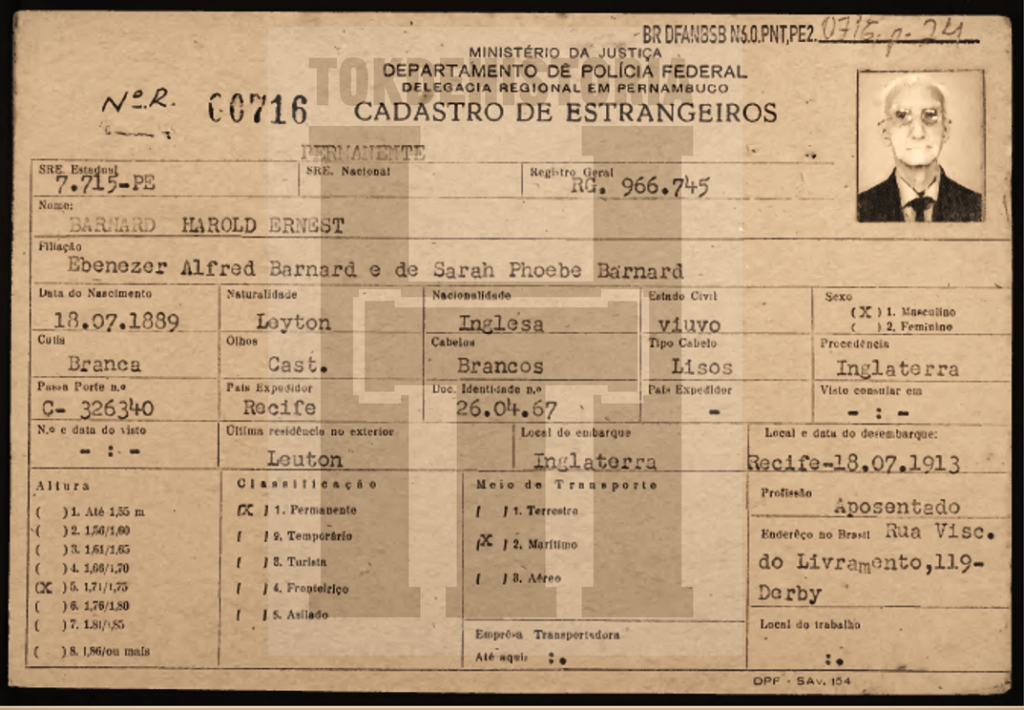

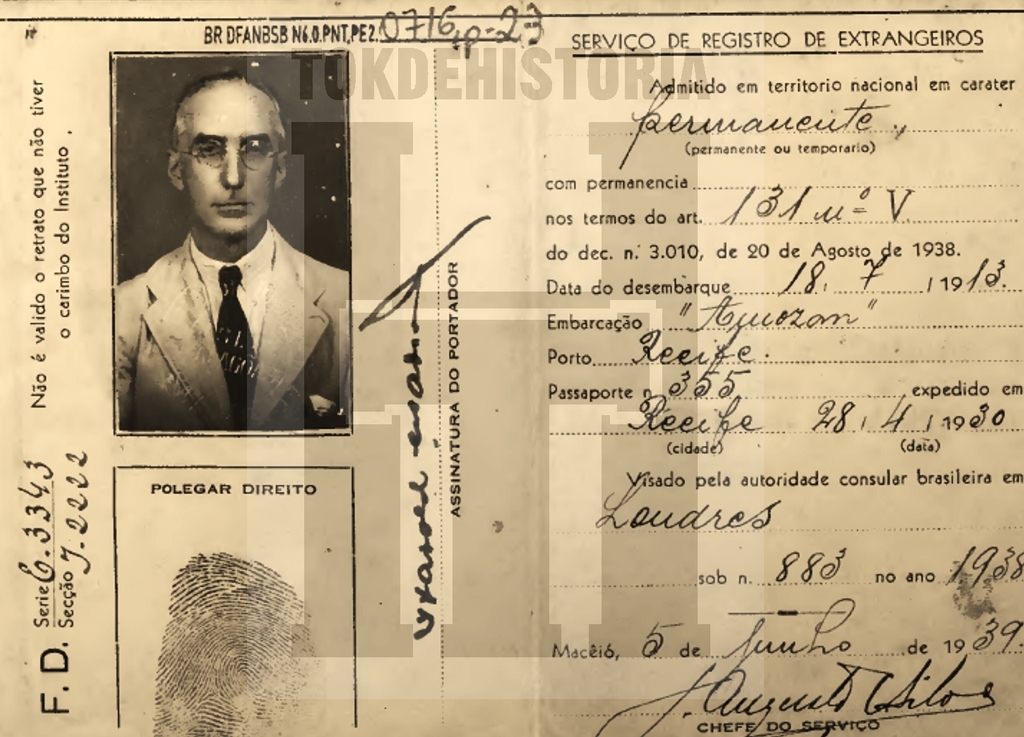

Harold desembarcou em Recife no dia 18 de julho de 1913, para trabalhar como contador na agência recifense do Bank of London and South America Limited, um banco britânico que operou na América do Sul entre 1923 e 1971. Ele tinha nessa época 24 anos de idade, havia nascido em 18 de julho de 1889, na cidade de Leyton, a leste de Londres, sendo filho de Ebenezer Alfred Barnard e de Sarah Phoebe Fisher Barnard. Em setembro de 1916 encontramos a notícia de que Harold Barnard e Corina Duarte Barros haviam proclamado que em breve casariam[9].

Segundo os documentos que consegui sobre a família de Harold Barnard e Corina, temos a informação que ele foi transferido para a agência do Bank of London em Maceió, Alagoas, onde morou na Avenida Tomás Espínola, 128, no bairro do Farol, e continuou nesse cargo durante anos.

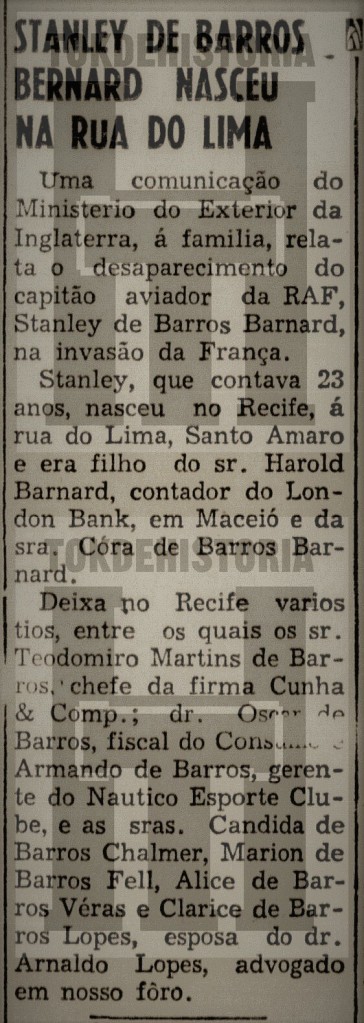

O casal teve quatro filhos – Stanley Harry Barnard (nascido em 1921, ou 1922), Percy Alan Barnard (10/09/1918), Gladys Mary Barnard (25/07/1923) e Iris May Barnard (15/11/1927). Não sei se Harold, sua esposa e filhos passaram a morar juntos em Maceió, mas tudo indica que pelo menos o primogênito Stanley continuou em Recife, com uma forte ligação com a Rua do Lima, o bairro de Santo Amaro e talvez morando com a sua avó, que faleceu em 1936 e cujo cortejo fúnebre saiu de sua casa[10]. Percebi na minha pesquisa que a relação desse jovem com a família materna era tão forte que na época de sua morte os jornais recifenses dão seu nome como sendo “Stanley Barros Barnard”[11].

Não encontrei indicações que o jovem Stanley tenha ido estudar, ou morou algum tempo na Inglaterra. É provável que com a presença do pai e de dois tios ingleses por perto, esse jovem teve uma relação muito forte com a cultura anglo-saxônica, enquanto convivia intensamente com a família de sua mãe e absolvia muito da cultura pernambucana.

Podemos dizer que o jovem Stanley Barnard era uma positiva mistura de gim tônica e bolo de rolo!

Lutando em um Mustang da RAF

Eu não descobri quando o recifense da Rua do Lima seguiu para a terra de Sua Majestade, mas temos a informação que entre a primavera e o verão de 1941, ele se alistou na Royal Air Force, a famosa RAF, ou Força Aérea Britânica. Tinha apenas 19 anos.[12]

É provável que a entrada de Stanley na arma aérea da Grã-Bretanha tenha muito haver com a enxurrada de notícias que foram veiculadas em todo mundo, igualmente nos principais jornais recifenses, sobre o desenrolar da mítica Batalha da Inglaterra.

Essa importante série de combates aéreos entre as forças aéreas da Grã-Bretanha e da Alemanha, pôs fim às retumbantes vitórias relâmpagos dos nazistas na Europa e marcou uma fase decisiva no curso da Segunda Guerra Mundial. A Luftwaffe, a força aérea alemã, apoiada pela arma aérea da Itália, realizou uma intensa campanha para destruir a RAF com muitos bombardeios para acabar com a produção de aeronaves britânicas, acabar com a infraestrutura dos aeroportos e ataques a várias cidades, entre elas Coventry e Londres, para assim permitir que o exército alemão invadisse a Grã-Bretanha. Outro objetivo desses ataques foi o de aterrorizar a população britânica e pressionar seu governo a fazer a paz com a Alemanha de Hitler. Mas os britânicos não se dobraram e a RAF foi a ponta de lança dessa resistência.

Barnard ascendeu ao posto de sargento, tinha o número 1387812 e continuava seu caminho dentro da RAF para tornar-se oficial de voo. Enquanto ele aprendia muitas tarefas para participar da guerra, na base da RAF de Snailwell, perto da cidade de Cambridge, leste da Inglaterra, no dia 15 de junho de 1942 foi criado o Esquadrão 168, uma unidade aérea que se tornou operacional para missões de reconhecimento e ações de combate no território inimigo.

Não demorou e esse grupo estava realizando ataques contra navios e alvos costeiros, mas principalmente trabalhando em estreita cooperação com o Exército Britânico. Os pilotos desta unidade vieram dos países da Comunidade Britânica, de países ocupados pelos nazistas e, porque não, um descendente de ingleses nascido no Nordeste do Brasil.

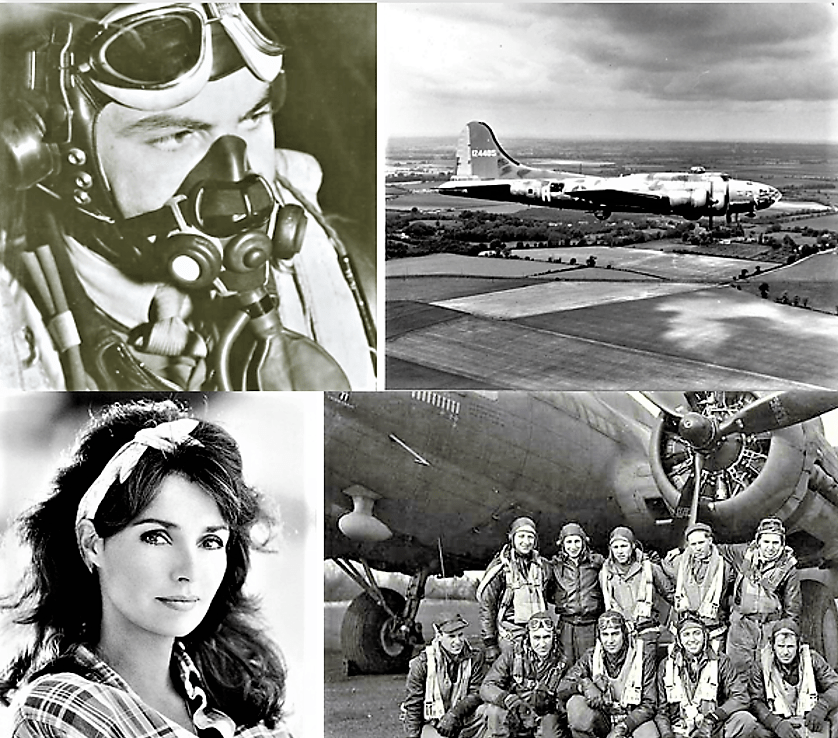

Em 20 de fevereiro de 1943 o pernambucano Stanley Barnard foi promovido a oficial aviador, tendo sido designado para o Esquadrão 168, que nessa época atuava na base de Odiham, em Hampshire, sudeste da Inglaterra[13]. Ali a unidade utilizou aeronaves de caça Mustang Mk. Ia, uma variação do famoso avião de combate americano P-51 Mustang, projetado pela North American Aviation e vários foram entregues aos britânicos por um sistema de empréstimos financeiros. A base de Odiham era dividida com o Esquadrão 268, também de reconhecimento.

O Mustang Mk. Ia era uma aeronave excepcional[14]. Possuía um motor Allison V 1710-87, com 1.250 HP de potência, com 12 cilindros em V, proporcionando um excelente desempenho que podia levar essa versátil aeronave a uma velocidade máxima de quase 600 quilômetros por hora. E a alta velocidade era importante para as missões de reconhecimento estratégico, principalmente no quesito de sobrevivência dos pilotos[15].

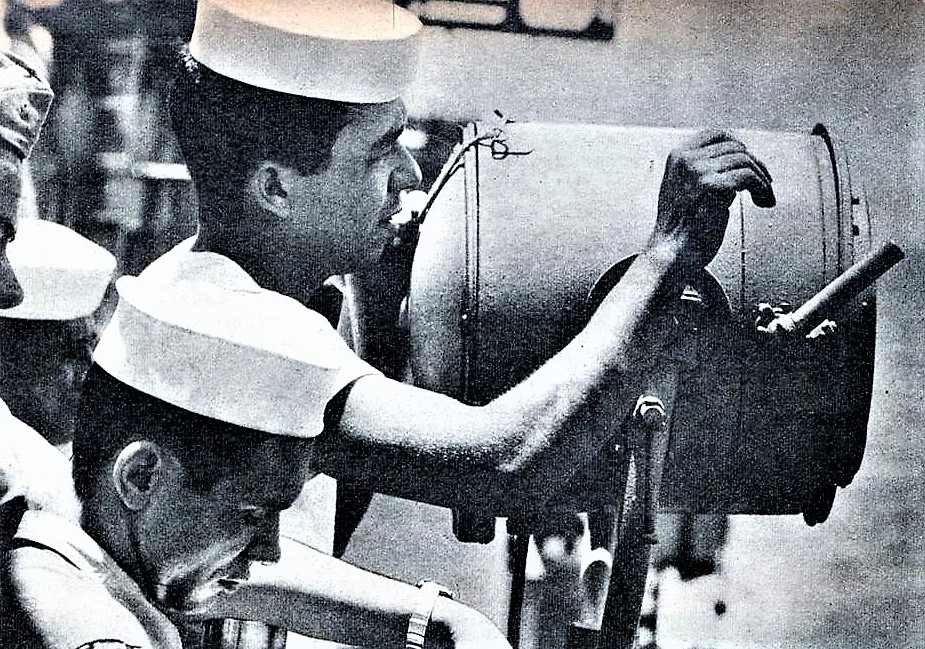

Os Mustangs de reconhecimento da RAF eram equipados com uma ou duas modernas câmeras oblíquas K24, montadas no encosto de cabeça do piloto e que tinha uma ótima capacidade de fotografar alvos estratégicos. As missões de reconhecimento fotográfico de baixo nível e de curto alcance eram chamadas de “Popular”. Já as câmeras eram controladas pelo piloto e sua operação era automática.

As aeronaves de reconhecimento da RAF voaram centenas de perigosas missões, muitas delas em nível ultra baixo, para garantir que as defesas alemãs e o interior da Normandia não tivessem segredos. Qualquer coisa de importância que eles viram em suas missões, como a localização e detalhes de tanques, artilharia, sítios antiaéreos, estacionamentos de veículos, concentração de tropas e quaisquer novas construções eram fotografados e registrados em documentos escritos.

Além disso, essas aeronaves estavam equipadas com uma câmera acoplada às suas armas, no caso quatro potentes canhões Hispano Suiza de 20 milímetros, dois em cada asa. Após suas missões de reconhecimento fotográfico, os Mustangs da RAF podiam aproveitar e disparar contra alvos de oportunidade, tais como locomotivas, barcaças, veículos militares de transporte motorizado e aeronaves inimigas no solo. Em 1944 esses esquadrões se tornaram especialistas neste tipo de operações[16].

Missões Difíceis

Essas missões de reconhecimento eram extremamente perigosas e seus esquadrões possuíam um alto índice de baixas.

Sabemos que pouco menos de um mês antes da chegada de Stanley Barnard, o Esquadrão 168 sofreu duas baixas em um único dia. Às uma e cinco da tarde de 23 de janeiro de 1943 dois Mustangs decolaram de Odiham para sortidas na região de Pas de Calais, na França. As aeronaves eram pilotadas pelo australiano Bernard Wilson Kearny e o neozelandês Ian G. Grant e foram derrubados por artilharia antiaérea na área de St. Etienne-au-Mont, às margens do Canal da Mancha. Uma testemunha informou que no começo da tarde as duas aeronaves voavam a baixa altitude e foram derrubadas, com o piloto australiano sendo mortalmente ferido e Grant sobrevivendo, mas sendo aprisionado e mantido até o final da guerra no campo Stalag Luft III, na Polônia[17].

Em julho de 1943 o Esquadrão 168 começou a fazer parte da 2ª Força Aérea Tática (2nd Tactical Air Force), a contribuição da RAF para a frota aérea maciça que estava sendo preparada para os desembarques do Dia D[18].

As missões foram se sucedendo, bem como as perdas.

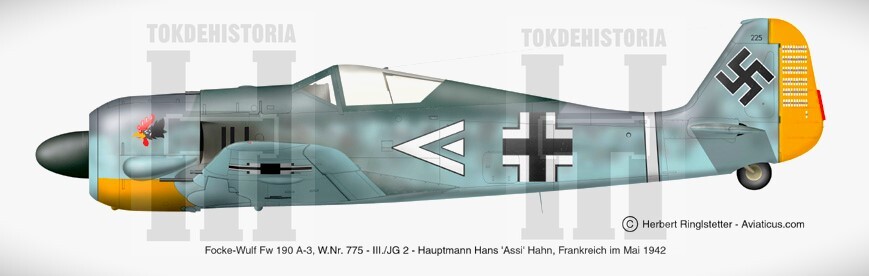

As cinco da tarde do dia 25 de julho de 1943 os oficiais A. J. F. Young e William A. Bainard decolaram com seus Mustangs para a região de Ouistreham, na Normandia. Quando começavam uma corrida para fotografar seus alvos, surgiram dois caças alemães Focke-Wulf FW-190 A5, do III/JG 2 (III Staffeln / Jagdgeschwader 2), que atacaram os Mustangs. Estes buscaram fugir em direção ao Canal da Mancha, mas a 12 milhas a noroeste de La Havre e a cerca de 450 metros de altitude, o oberleutnant Jakob Schmidt acertou o motor do Mustang de Brenard. O caça inglês caiu no mar, mas o piloto sobreviveu e foi salvo por um hidroavião no outro dia. O oficial Young conseguiu retornar para a base do Esquadrão 168 na Inglaterra[19].

Após o incidente envolvendo os oficiais Young e Bainard e durante praticamente todo um ano, as aeronaves de reconhecimento Mustang do Esquadrão 168 continuaram suas missões em preparação ao Dia D. Durante esse período, oito aeronaves e sete pilotos do esquadrão foram perdidos em operações de combates. Outros mais morreriam no futuro.

Não sabemos maiores detalhes das missões, escala de voos, ou possíveis combates que o pernambucano Stanley Henry Barnard tenha participado durante sua permanência de um ano e quatro meses no Esquadrão 168. Mas sabemos que ele estava lá e era um piloto de combate!

Os pilotos de reconhecimento da RAF não sabiam a data exata do Dia D, mas percebiam que se aproximava o momento conforme aumentavam exponencialmente o número de voos de reconhecimento, através dos pedidos feitos pelos comandantes do Exército e da Marinha.

Um outro indício que a hora estava chegando foi quando as asas dos Mustangs foram pintadas com largas listras preto e branco. Era uma tentativa para que os nervosos atiradores antiaéreos Aliados não os confundissem com aeronaves inimigas. A maioria dos aviões que participaram do Dia D receberam essas marcações.

O Dia D

Baseado em escritos deixados por outros aviadores dos esquadrões de reconhecimento da RAF, provavelmente no começo da noite de 5 de junho de 1944 todos os pilotos do Esquadrão 168 foram chamados para uma reunião, ou “briefing”, com a presença do S/L (Squadron Leader) Percy Walter Mason, então comandante geral do esquadrão[20].

Mason informou aos pilotos que a invasão começaria à meia-noite, com as primeiras ondas de forças aerotransportadas passando sobre suas cabeças e que a invasão marítima desembarcaria nas praias francesas nas primeiras luzes da manhã seguinte. Provavelmente Stanley Barnard e todo o pessoal ficou confinado na base, em meio a uma noite atípica, com o constante ronco dos motores dos aviões de transporte sobre suas cabeças, que levavam milhares de paraquedistas e seguiam a caminho da França.

Talvez o pernambucano nem tenha pregado o olho em meio a tanta tensão da espera. E se dormiu foi por pouco tempo, pois o café da manhã começou a ser servido às três e meia, onde depois foram detalhadas novas informações das missões e as áreas a serem fotografadas, ou onde as aeronaves deveriam se posicionar para apoiar os disparos dos grandes canhões navais. No Esquadrão 268 os pilotos decolaram de sua base em Gatwick antes das cinco da manhã. No Esquadrão 168 não deve ter sido muito diferente e uma das primeiras aeronaves a decolar foi o Mustang com o código AM225, pilotado por Stanley Barnard.

Não demorou muito para o pernambucano sobrevoar o Canal da Mancha naquele memorável 6 de junho de 1944, uma terça-feira. Ele visualizava um dos maiores eventos ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial, com milhares de barcos atravessando as águas frias do canal e outros milhares de aviões roncando em direção à França.

Inicialmente alguns Mustangs do Esquadrão 168[21] e de outros grupos foram encarregados de conduzir reconhecimento tático sobre a chamada Sword Beach, ou Praia da Espada, trazendo de volta algumas das primeiras e melhores imagens da invasão. Outras aeronaves de reconhecimento foram designadas para o apoio visual aos tiros navais realizados pela frota britânica, que bombardearam alvos alemães e facilitaram o trabalho das forças de desembarque.

Abaixo do Mustang de Stanley Bernard, flutuando nas águas frias do canal, estavam os navios britânicos da “Force S”. Pontualmente às cinco da manhã de 6 de junho, o veterano encouraçado Warspite, que participou da Primeira Guerra, foi o primeiro navio deste grupo a disparar seus poderosos canhões de 380 mm contra a costa francesa. O alvo foi a bateria alemã em Villerville, para apoiar os desembarques da 3ª Divisão britânica em Sword Beach. Outro veterano da Primeira Guerra que estava lá foi o encouraçado Ramillies, que mirou na bateria alemã em Benerville-sur-Mer[22]. Além desses faziam parte da “Force S” os cruzadores Mauritius, Arethusa, Frobisher, Dragon, Danae e Scylla, o monitor Roberts e o navio cargueiro Largs, que servia como comando daquela força naval. Além dessas naves, estavam nesse setor treze destróieres.

Certamente foi inigualável o “espetáculo” visto do alto por Stanley Barnard no cockpit do seu Mustang. Poderosos disparos dos navios de guerra contra a costa, o revide das baterias alemãs, o avanço das naves de desembarque e a chegada dos soldados nas praias. O problema foi que o local onde ele e seu avião se encontravam começou a se tornar perigoso.

Apesar das listras pretas e brancas pintadas nas aeronaves, existem relatos que a maioria dos pilotos dos Mustangs experimentou intenso, preciso e pesado disparos de artilharia antiaérea sobre a área de invasão, grande parte dela vinda dos navios britânicos abaixo deles. Logo começaram as perdas.

O oficial Eric Woodward, piloto do Mustang FD495, do Esquadrão 268, não retornou de uma missão de observação de tiros navais sobre a área de invasão e pode ter sido uma vítima do fogo antiaéreo naval dos Aliados.

Outro que infelizmente teve o mesmo destino foi Stanley Barnard.

Esquecimento em Lion-Sur-Mer

Em algum momento por volta das seis da manhã o seu Mustang AM225 foi atingido pelos nervosos artilheiros antiaéreos de algumas das naves inglesas. Consta que ele voava sobre a área de Ouistreharn, quase no final de Sword Beach.

Não existem detalhes de quem o atingiu e do que houve com o pernambucano Barnard. Mas existe a informação que sua aeronave se estatelou na área da comuna litorânea de Lion-Sur-Mer. Pode parecer estranho essa falta de informações, mas quando sabemos o que ocorreu naquele setor de Sword, é possível compreender a razão dessa carência de dados.

Naquele 6 de junho, a comuna de Lion-Sur-Mer foi atacada por elementos do 41º Comando Real dos Fuzileiros Navais (No.41 Royal Marine Command), composto por 450 homens, liderados pelo tenente-coronel Thomas Malcolm Gray. Os Fuzileiros Navais sofreram pesadas baixas na praia, pois os soldados alemães do Widerstandnest 21, ou Ninho de Resistência 21, só entregaram sua posição depois de uma sangrenta luta. Consta que os britânicos perderam mais de 140 homens naquele dia.

Se no Dia D pouca gente se ligou com a destruição de um Mustang de reconhecimento que caiu na área de Lion-Sur-Mer, nos dias seguintes ao desembarque foi que ninguém se importou mesmo, pois logo o avanço britânico em Lion-sur-Mer foi bloqueado por elementos da 21ª Divisão Panzer, cujos efetivos chegaram à costa por volta das sete da noite. Na manhã seguinte, quarta-feira, 7 de junho, aviões alemães bombardearam o posto de comando do 41º Comando Real dos Fuzileiros Navais, ferindo o comandante Grey. No meio da tarde os Fuzileiros Navais finalmente alcançaram seu objetivo e se juntaram a outras forças britânicas[23].

Para aumentar o esquecimento sobre o que aconteceu ao pernambucano e seu Mustang, a catorze quilômetros da praia de Sword fica a cidade francesa de Caen, que na época tinha uns 40.000 habitantes. O plano original era que os britânicos deveriam conquistar essa cidade no mesmo dia dos desembarques, mas só faltaram combinar isso com os alemães, pois estes resistiram assustadoramente e Caen só se rendeu um mês depois. A coisa toda foi tão complicada, que essa cidade foi praticamente destruída pelos bombardeios aéreos Aliados e sofreu danos igualmente extensos devido aos combates terrestres. Houve milhares de mortos entre a população civil francesa e após a batalha pouco restou da cidade original, tanto que a sua reconstrução só foi completada em 1962.

Os restos do pernambucano Stanley Harry Barnard e do seu Mustang ficaram enterrados nas areias de Lion-Sur-Mer e foram esquecidos. Certamente se esse avião e o que sobrou do seu piloto tivessem sido encontrados, os franceses daquela região há muito tempo teriam construído algum tipo de monumento em sua homenagem, pois esses marcos de memória relativos ao Dia D existem ali em grande quantidade[24].

Barnard é homenageado no painel número 204, no Runnymed Air Forces Memorial, em Englefield Green, perto de Egham, oeste de Londres. Ali estão os nomes de 20.456 membros das forças de aviação da Grã-Bretanha mortos na Segunda Guerra[25].

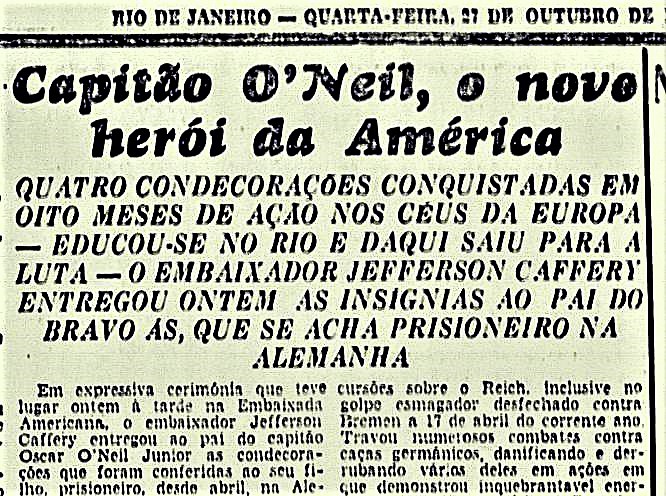

A notícia da morte de Stanley Barnard chegou aos seus familiares no Recife através do Foreign Office, ou Ministério das Relações Exteriores da Grã-Bretanha. Houve algumas publicações em jornais recifenses e cariocas sobre sua morte e só.

Mas logo outro membro do clã Barnard estava envergando o uniforme de uma outra força aérea.

Percy Barnard, Tenente da FAB

Não sabemos nem quando e como Percy Alan Barnard, irmão de Stanley, entrou na Força Aérea Brasileira, mas em setembro de 1945 ele possuía a patente de segundo tenente e foi classificado por necessidade do serviço para cursar a Escola de Especialistas da Aeronáutica, que nessa época funcionava no Galeão, Rio de Janeiro[26]. Três anos depois ele foi promovido a primeiro tenente[27] e a formatura da sua turma aconteceu em dezembro daquele mesmo ano[28].

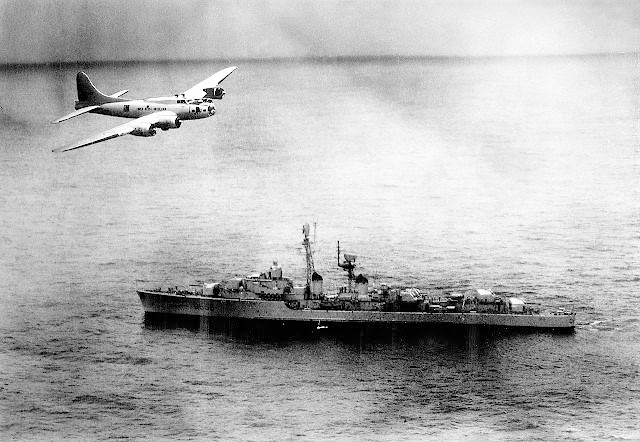

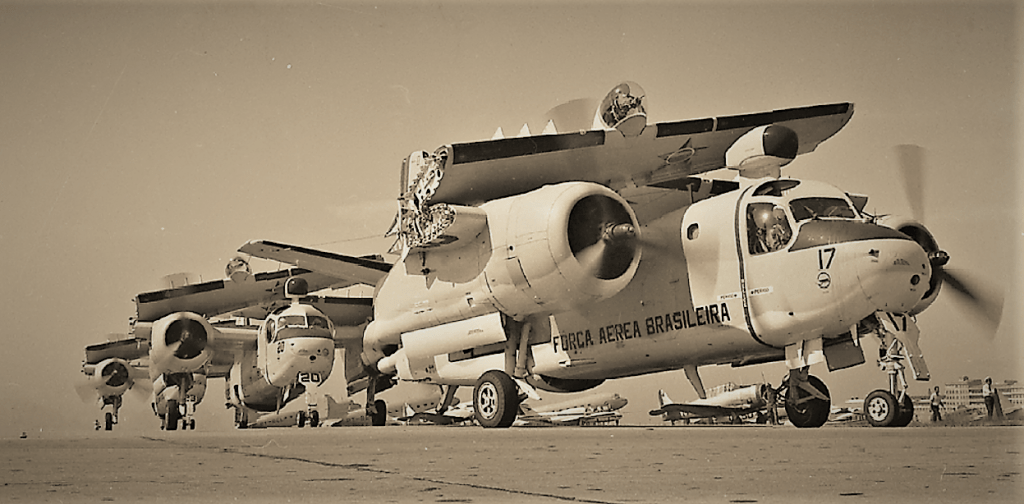

Em 1951 encontrei a notícia que o primeiro tenente Percy Barnard estava lotado na Base Aérea de Fortaleza e havia sido transferido para o Centro de Treinamento de Quadrimotores, mais conhecido como CTQ, uma unidade criada pelo Ministro Armando Trompowsky em 24 de janeiro daquele ano, através da Portaria 39-G-2, destinada a treinar os membros da FAB para utilização dos famosos Boeing B-17 Flying Fortress, ou Fortaleza Voadora. Estas aeronaves ficaram lotadas no Recife, sede da 2ª Força Aérea, mais especificamente no Campo do Ibura, onde funcionou inicialmente o CTQ, que no futuro se transformaria no 6º Grupo de Aviação (6º GAV) [29].

Mas afinal, como o Brasil utilizava os míticos quadrimotores B-17 na década de 1950?

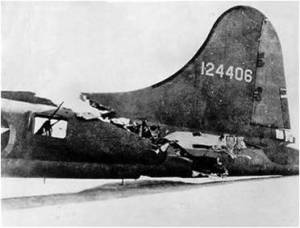

Com o final da Segunda Guerra a grande maioria dessas aeronaves foram desativadas e muitas se transformaram em sucatas. Outras foram convertidas para uso em reconhecimento aéreo, transporte de carga e busca e salvamento (SAR – Search and Rescue).

Segundo o site http://darozhistoriamilitar.blogspot.com.br/2009/11/missao-pernambuco-b-17-fortaleza.html , as B-17 destinadas a FAB foram utilizadas para o serviço de busca e salvamento, adaptadas a partir de aeronaves originalmente construídas do modelo G, com suas denominações alteradas nos Estados Unidos para SB-17G[30].

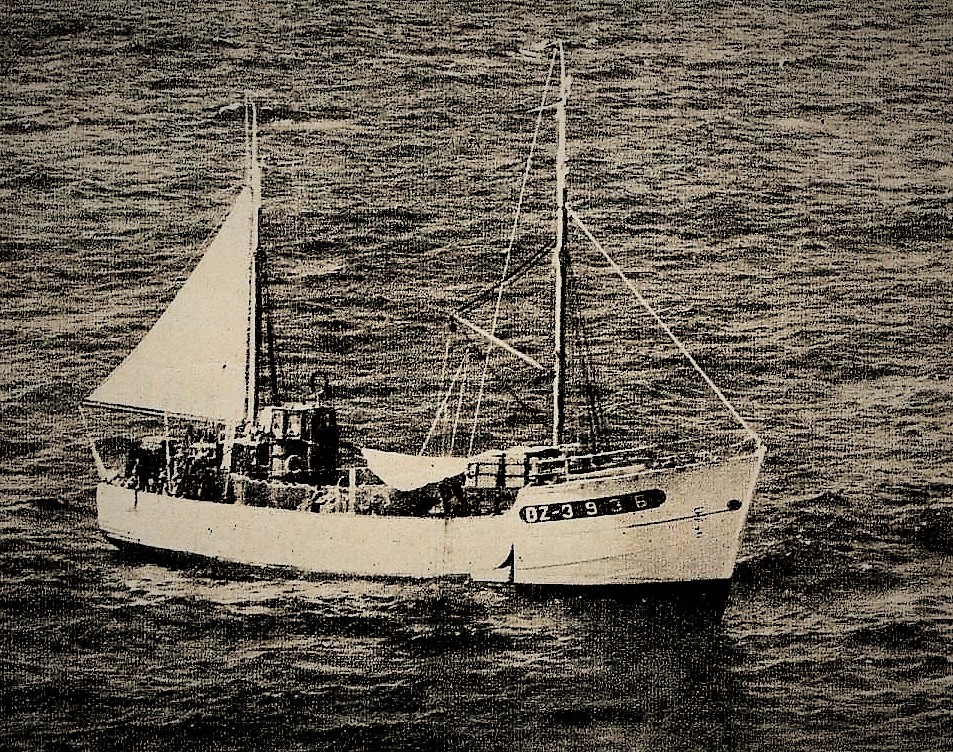

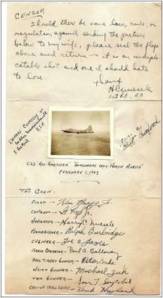

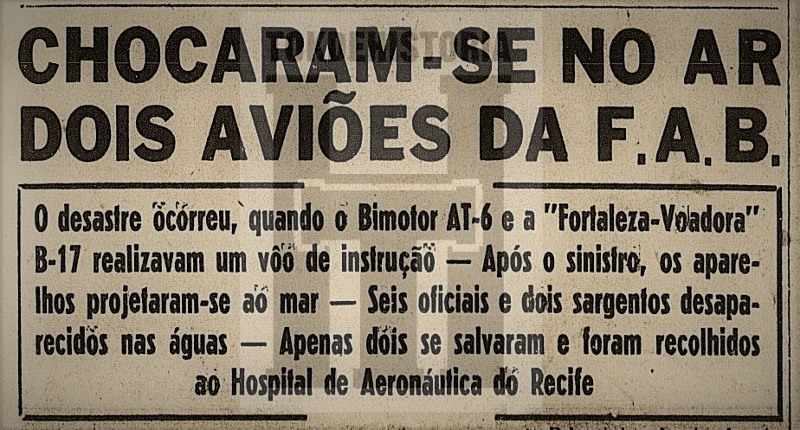

O primeiro tenente Percy Barnard seguia nas suas funções no CTQ, quando no dia 23 de julho de 1952, uma quarta-feira, ele se apresentou para um voo de treinamento a bordo do B-17 matrícula 5579. Um avião recém chegado dos Estados Unidos, que ainda possuía marcações da USAF (United States Air Force).

Pilotando a máquina estava o major Maurício José de Assis Jatahy, comandante do CTQ, tendo como seu copiloto o capitão Francisco Eduardo Muller Botelho. A bordo estavam os primeiros tenentes Santos Flávio de Sião, Gil Saint Yves e Sérvola. Acompanhavam os oficiais o primeiro sargento Amadeu Luiz Avighi, os segundos sargentos Dilson Lopes Guimarães e Jair Coimbra, além do soldado Francisco Bezerra. Consta que o tenente Percy Barnard estava a bordo do quadrimotor para servir de tradutor junto ao capitão Robert Earl Metzer, da USAF, oficial aviador norte-americano que trabalhava no treinamento e adaptação dos brasileiros ao B-17.

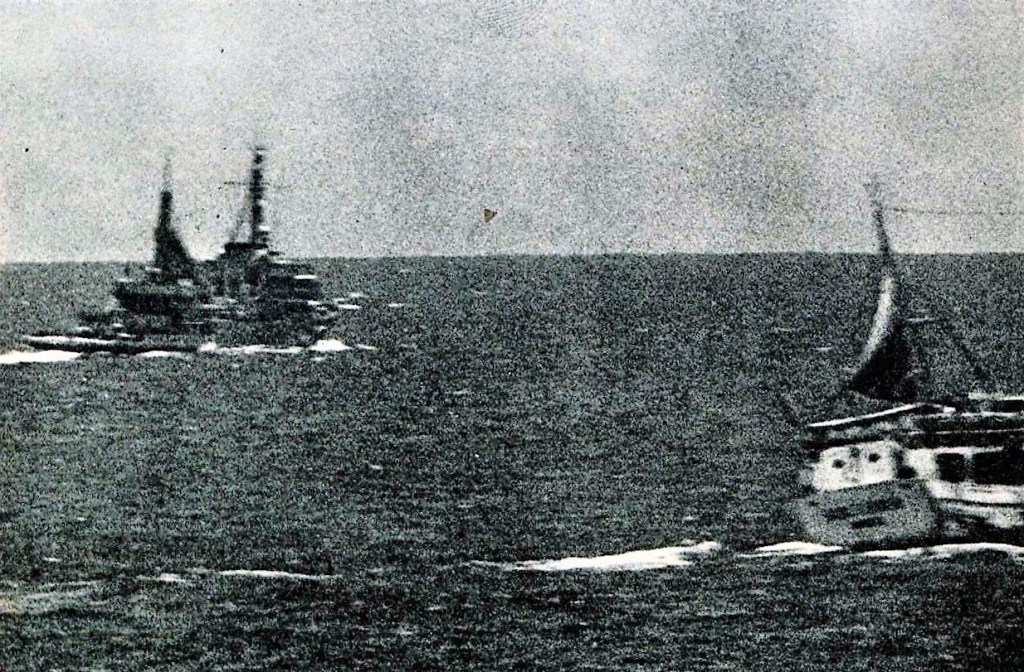

O treinamento tinha como objetivo o lançamento de alguns tripulantes do quadrimotor de paraquedas, que flutuariam até o mar. Na sequência seria feito o lançamento do bote salva-vidas, que demonstraria de forma prática como aquela aeronave poderia realizar um salvamento marítimo. O exercício seria executado na área entre as praias do Pina e Boa Viagem, à vista de todos que estavam no litoral de Recife. Acompanhava a grande aeronave um monomotor North American T-6 com dois integrantes. O piloto era o primeiro tenente Ailton Lopes de Oliveira, tendo a companhia do terceiro sargento José Inácio dos Santos, que fotografava toda a operação.

Entre dez e meia e onze da manhã as aeronaves se posicionaram. Primeiramente saltaram da B-17 o tenente Sérvola e o soldado Francisco Bezerra, que abriram seus paraquedas sem alterações e chegaram tranquilos na água. Na sequência o bote salva-vidas foi lançado, mas bateu na asa do T-6, que estava muito perto do quadrimotor. O pequeno avião perdeu a estabilidade e foi para cima do B-17. Com o choque o T-6 perdeu suas asas e foi direto para a água. Foi visto que um dos seus tripulantes se atirou no mar sem paraquedas, mas nenhum deles se salvou.

Já na B-17 o major Maurício José de Assis Jatahy tentou durante dois ou três minutos manter o controle do avião. Consta que ele sobrevoou um trecho da praia do Pina cheio de casebres e conhecido como “Areal”. Após passar rasante por esse local ele levou o B-17 por cerca de 400 metros mar adentro, quando perdeu o aileron e fez uma curva acentuada para a direita, chocando-se violentamente com a água e afundando. Logo vários pescadores partiram com suas jangadas para tentar ajudar. Foram resgatados com vida o capitão Francisco Eduardo Muller Botelho e o primeiro sargento Amadeu Luiz Avighi. Todos os outros morreram.

Quem testemunhou todo o drama do ar foi o piloto Rubens Solha, do quadro de instrutores do Aeroclube de Pernambuco, que sobrevoava a região em um monomotor “Fairchild” de treinamento avançado. Solha foi inclusive chamado para testemunhar no inquérito aberto pela FAB para investigar o acidente[31].

Segundo o livro Base Aérea do Recife – Primórdios e envolvimento na 2ª Guerra Mundial, do falecido escritor Fernando Hippólyto da Costa (INCAER, Rio de Janeiro, 1999), informa na página 375 que a causa do acidente foi uma imprudência do primeiro tenente Ailton Lopes de Oliveira, piloto do T-6, que não manteve a altitude e distância que lhe havia sido ordenado para o exercício.

Percy Barnard era casado com Lêda de Amorim Barnard e sua filha se chamava Lorna May Barnard.

Final

A partir desse ponto da história temos poucas informações sobre o que aconteceu com a família Barnard. Apenas que Harold Barnard faleceu em 1977, mas nessa época ele já era viúvo.

Do pouco que consegui sobre Stanley e Percy Barnard, só posso concluir que ambos adoravam o que faziam.

NOTAS

[1] Nesse endereço atualmente se encontra a sede da TV e Rádio Jornal do Comércio e do SBT em Recife.

[2] Ver Jornal de Recife, 23 de outubro de 1897, sábado, P. 2.

[3] Sobre o falecimento de José Abílio de Barros ver Diário de Pernambuco, Recife, 28 de novembro de 1902, sexta-feira, P. 2. Sobre um ano do falecimento ver Jornal de Recife, 27 de novembro de 1903, sexta-feira, P. 3.

[4] FILHOS DO CASAL JOSÉ ABÍLIO DE BARROS E BELMIRA DUARTE DE BARROS:

F.1- Júlia Duarte de Barros.

F.2- Theodomiro Duarte de Barros – Industrial em São Paulo e, aparentemente em 1944 é chefe de uma firma chamada Cunha & Companhia, talvez em Recife. A notícia de jornal em 1944 o apresenta como Theodomiro Martins de Barros, mas deve ser um provável erro.

F.3- Cândida Duarte de Barros – Nome de casada era Cândida Barros Chalmers, esposa do engenheiro James Chalmers, funcionário da Estrada de Ferro Leopoldina.

F.4- Afonso Duarte de Barros – Funcionário do Ministério da Justiça.

F.5- Armando Duarte de Barros – Comerciante em Recife e em 1944 é apresentado como Gerente do Clube Náutico Capibaribe.

F.6- Oscar Duarte de Barros – Agente Fiscal de Consumo em Recife.

F.7- Maria Amélia Duarte de Barros – Casada com Archibald Otto Charles Fell, engenheiro em Recife e seu nome de casada era Maria Amélia de Barros Fell.

F.8- Belmira Duarte de Barros.

F.9- Adalgisa Duarte de Barros.

F.10- Alice Duarte de Barros – Viúva em 1936 do Dr. Merval Gomes Veras, advogado em Teresina-PI. Seu nome de casada era Alice de Barros Veras.

F.11- Josete Duarte de Barros.

F.12- Corina Duarte de Barros – Comentada no texto.

F.13- Eugenio Duarte de Barros.

F.14- Clarice Duarte de Barros – Esposa do advogado Arnaldo Lopes, cujo nome de casada era Clarice de Barros Lopes.

[5] Além de Cândida, se destacaram em O Lyrio, Amélia de Freitas Bevilaqua, Ana Nogueira Batista e Maria Augusta Meira de Vasconcelos Freire. Ver SCHUMAHER, Schuma; BRAZIL, Érico Vital. Dicionário Mulheres do Brasil: de 1500 até a atualidade biográfico e ilustrativo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001, Pág. 54.

[6] Ver Jornal Pequeno, Recife, 6 de setembro de 1911, sexta-feira, P. 1.

[7] Sobre Archibald Fell ver Jornal Pequeno, Recife, 13 de novembro de 1911, segunda-feira, P. 2.

[8] Ver Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 11 de setembro de 1943, sábado, P. 7.

[9] Ver Diário de Pernambuco, Recife, 28 de novembro de 1902, sexta-feira, P. 2.

[10] Ver Diário de Pernambuco, Recife, 05 de março de 1936, quinta-feira, P. 4.

[11] Ver Diário de Pernambuco, Recife, 13 de junho de 1944, terça-feira, P. 3.

[12] Sobre a entrada de Stanley H. Barnard na RAF ver http://www.rafcommands.com/forum/showthread.php?13124-F-O-Stanley-Harry-BARNARD-(144187)

[13] Sobre a história dessa base aérea ver https://www.airshowspresent.com/raf-odiham—from-biplanes-to-helicopters.html e https://www.valka.cz/168-perut-RAF-1942-1945-t189682

[14] Ver http://enfernormand.free.fr/mustangp51.htm

[15] Ver http://mustangp51.e-monsite.com/pages/en-operation-in-operation.html

[16] Ver https://erenow.net/ww/mustang-thoroughbred-stallion-of-the-air/8.php

[17] Sobre esse caso ver https://aviationmuseumwa.org.au/afcraaf-roll/kearney-bernard-joseph-405387/

[18] Nesse período a RAF utilizava cinco esquadrões de Mustang Mk 1/1A, três esquadrões de Supermarine Spitfire PR XI e um esquadrão de bimotores De Haviland Mosquito.

[19] Sobre esse combate aéreo ver – 2nd Tactical Air Force, Volume 1, Spartan to Normandy – June 1943 to June 1944. SHORES, C. & CHRIS, T. Ian Allan Printing Ltd, Hersham, Surrey, England, 2004, Pág. 24.

https://www.aircrewremembered.com/KrackerDatabase/?s=200&q=SCHMIDT – http://www.venturapublications.com/news/publish/iiijg2.shtml – https://www.wikiwand.com/en/Focke-Wulf_Fw_190_operational_history#Media/File:Fw190A-3_JG2_Gr.Ko.Hahn42_kl96.jpg Aparentemente os oficiais Brenard e Young conseguiram reagir a Schmidt e seu colega, pois Schmidt foi ferido em um acidente nesse mesmo 25 de julho de 1943, quando capotou seu FW-190 durante uma tentativa de pouso forçado perto de Lisieux. Aparentemente esse Mustang foi o único avião que Schmidt abateu durante a guerra.

[20] Sobre o comandante Mason, ver https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205449398

[21] Após a invasão do Dia D e a morte de Stanley Barnard, o Esquadrão 168 se mudou para a França e realizou missões de reconhecimento tático avançando nesse país e depois na Holanda. Em outubro de 1944, os Mustangs foram substituídos por caças Typhoons e iniciou missões de reconhecimento armadas sobre a própria Alemanha, além de fornecerem escolta aos bombardeios diurnos. O Esquadrão 168 voou em torno de 3.200 missões e até derrubaram quatro aeronaves da Luftwaffe. Mas o esquadrão perdeu dezenove pilotos em combate, dois em circunstâncias de não combate, e três se tornaram prisioneiros ou guerras. Por causa de suas altas perdas, o esquadrão foi dissolvido oficialmente em 26 de fevereiro de 1945, tornando-se a única unidade de caças Typhoon a ser desativada antes do final da guerra.

[22] Ainda naquele dia intenso, três perigosos e ágeis barcos torpedeiros alemães partiram de Le Havre para atacar os navios da “Force S”. Mesmo levando disparos dos navios ingleses, os barcos alemães conseguiram lançar quinze torpedos de longa distância e escapar. Dois torpedos passaram entre os encouraçados Warspite e o Ramillies e depois atingiram o destroier norueguês Svenner, que afundou.

[23] Sobre os combates em Lion-Sur-Mer ver https://www.normandie44lamemoire.com/2014/10/30/lion-sur-mer-2/ ,

[24] Sobre esses monumentos ver https://www.normandie44lamemoire.com/2014/10/30/lion-sur-mer-2/

[25] Sobre esse memorial ver https://www.cwgc.org/visit-us/find-cemeteries-memorials/cemetery-details/109600/runnymede-memorial/ e https://en.wikipedia.org/wiki/Air_Forces_Memorial

[26] Ver Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 1º de setembro de 1945, sábado, P. 5.

[27] Ver Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 15 de setembro de 1948, sábado, P. 6.

[28] Ver O Jornal, Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1949, quarta-feira, P. 9.

[29] Ver Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 7 de outubro de 1951, sábado, P. 11.

[30] No início da década de 1950, a Força Aérea Brasileira precisava formar uma unidade de busca e salvamento marítimo e outras especialidades. Para isso foram adquiridas 13 desses modelos especiais de B-17 e utilizadas entre 1951 e 1968.

[31] Sobre essa tragédia de 1952 ver Diário de Pernambuco, Recife, 24 de julho de 1952, quinta-feira, Ps. 1 e 2.