O Que Uma Das Mais Controvertidas Figuras da Segunda Guerra Mundial, Tido Por Muitos Como Um Implacável e Sanguinário Criminoso de Guerra, Veio Fazer em Nosso País e em Parnamirim Field?

Rostand Medeiros – https://pt.wikipedia.org/wiki/Rostand_Medeiros

Na tarde do dia 10 de agosto de 1945, uma bela sexta-feira de sol, o povo da cidade do Natal foi surpreendido pelo sobrevoo de duas grandes aeronaves estranhas e bastante chamativas.

E observem que durante grande parte da Segunda Guerra Mundial, os natalenses testemunharam a passagem de milhares de aeronaves envolvidas naquele conflito e nessa época pouca coisa que voava ainda chamaria a atenção dos que aqui viviam. Mas aqueles dois aviões certamente fizeram as pessoas olharem para o céu!

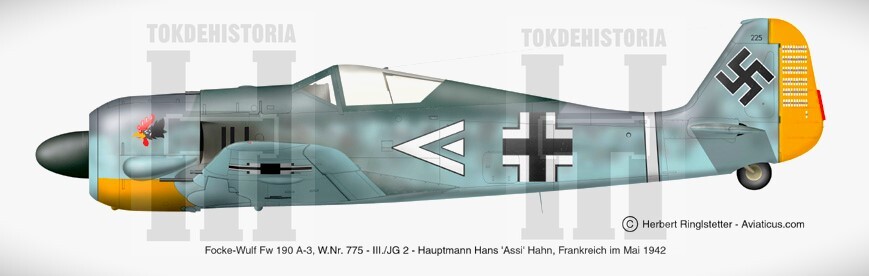

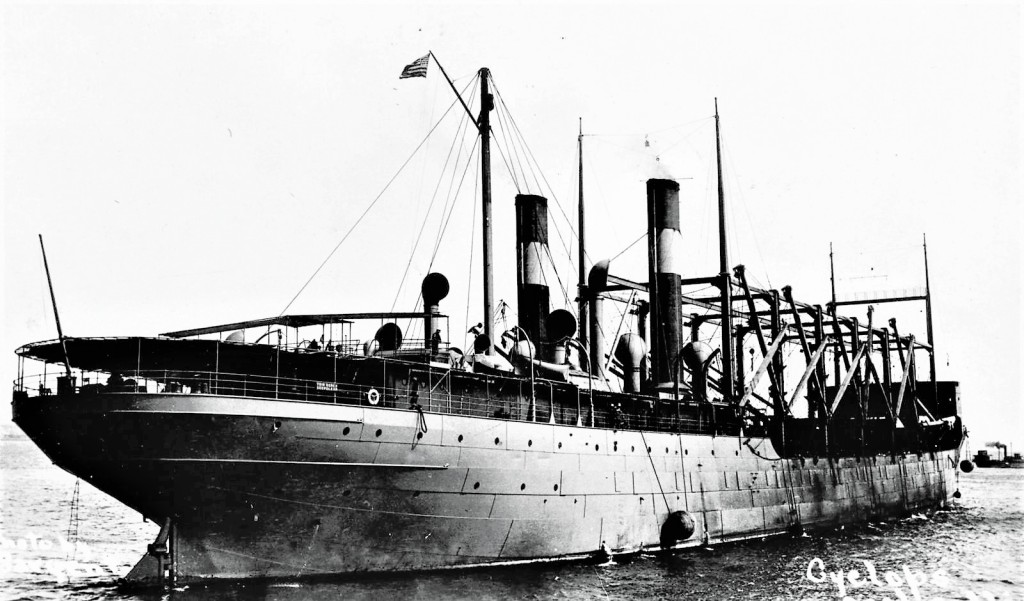

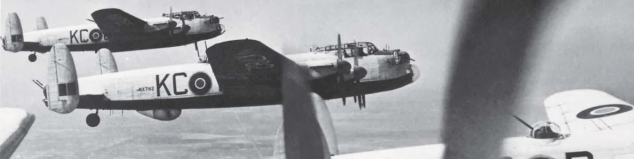

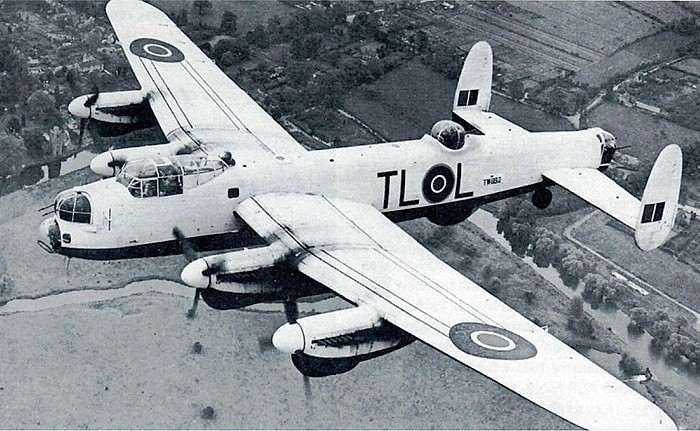

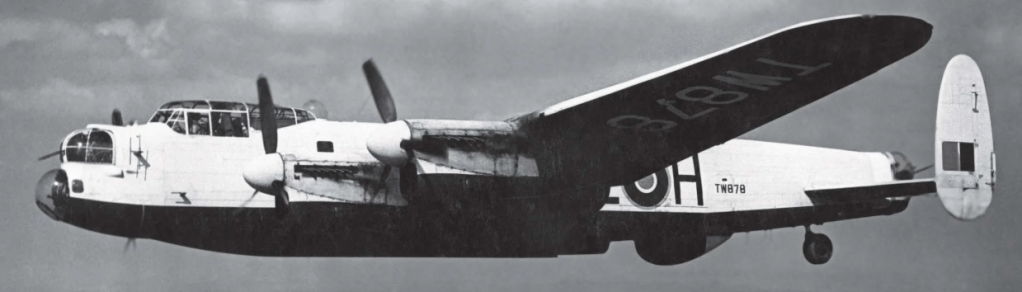

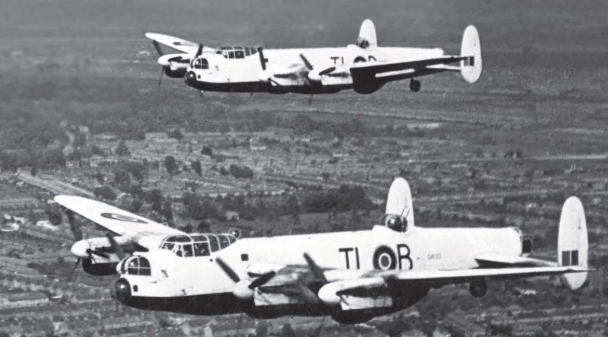

Eles eram grandes quadrimotores, com duas grandes aletas elípticas na cauda onde ficavam os lemes que as guiavam. A parte de baixo das aeronaves era pintada de negro e na parte superior eram totalmente brancas[1]. Voando em um dia claro como aquele, aquelas aeronaves se destacaram bastante na paisagem.

Mas certamente para os natalenses que testemunharam o voo daqueles colossos aéreos, uma das coisas que mais deve ter chamado à atenção foi o ronco dos quatro motores que cada um daqueles majestosos aviões emitia. Pois era o inconfundível som dos motores Rolls-Royce Merlin, que equiparam e fizeram a fama de aeronaves inglesas como os caças Supermarine Spitfire e De Havilland Mosquito, além dos bombardeiros Vickers Wellington, Handley Page Halifax e os pesados Avro Lancaster. E as aeronaves que sobrevoaram Natal naquela sexta feira eram dois originais quadrimotores Avro Lancaster da RAF (Royal Air Force).

Bem, alguém deve ter se perguntado – Mas o que aqueles aviões estavam fazendo em Natal?

Enfim, a guerra na Europa já havia cessado desde abril, os combatentes da FEB e da FAB retornavam da Itália cobertos de glórias e no dia anterior os americanos haviam lançado uma superarma chamada “Bomba Atômica” na cidade japonesa de Nagasaki, depois de terem destruído dias antes e com o mesmo tipo de artefato outra cidade chamada Hiroshima!

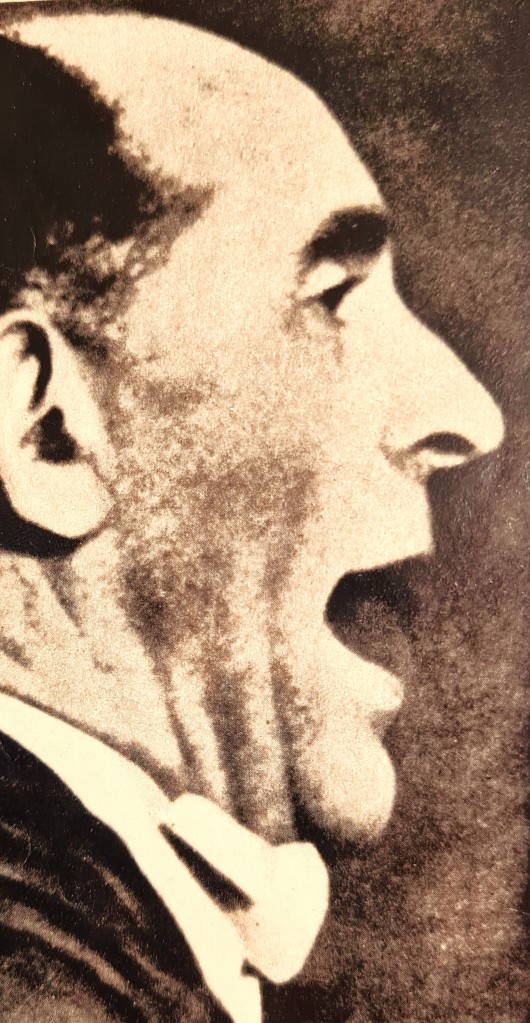

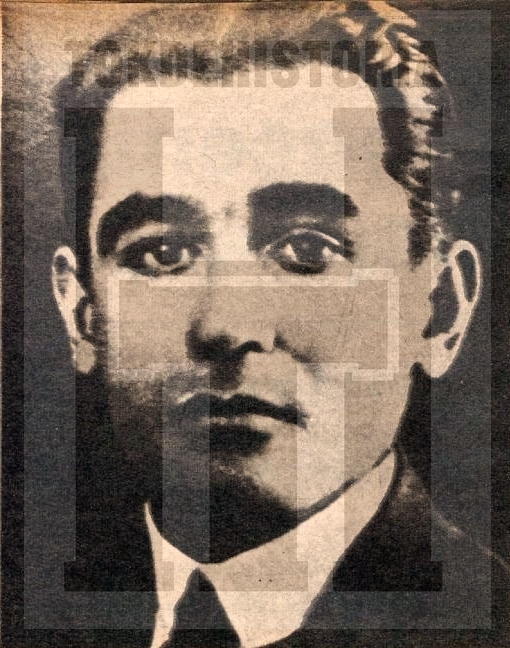

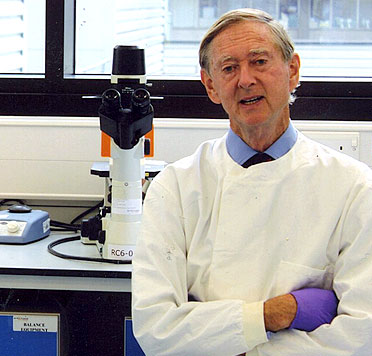

Certamente quase ninguém em Natal sabia a razão da vinda daqueles pesados bombardeiros Lancaster, ou de quem viajavam neles. Mas um dos tripulantes era ninguém menos que Sir Arthur Harris, o comandante da toda poderosa força de bombardeiros da RAF.

Seguramente essa ainda é uma das figuras mais controversas de toda a História da Segunda Guerra Mundial. Tudo por causa das suas ordens que provocaram indiscriminados ataques aéreos contra as cidades alemãs e a morte de milhares de pessoas, a grande maioria delas civis. Certamente a ação de Harris que mais chamou a atenção do público ocorreu nos últimos dias do conflito, ao ordenar a total destruição da cidade alemã de Dresden. Um objetivo militar sem nenhuma importância concreta, repleta de refugiados que fugiam dos exércitos russos e que sofreu três dias de bombardeios devastadores.

Mas o que esse homem veio fazer no Brasil e em Natal?

Um Militar Rude e Difícil, Mas que Inspirava Seus Comandados

Arthur Travers Harris nasceu em Cheltenham, sudoeste da Inglaterra, em 13 de abril de 1892. Seu pai era um engenheiro e arquiteto lotado no serviço público indiano e sua mãe uma típica dona de casa inglesa. Sua família vivia na Índia, mas Harris estudou na Inglaterra. Aos dezessete anos e contra a vontade do seu pai, largou tudo e foi para a colônia britânica da Rodésia, na África, atual Zimbábue. Ali tentou a sorte na mineração de ouro, na condução de diligências e na agricultura. Quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu, ele se juntou ao 1º Regimento da Rodésia e lutou na vitoriosa campanha para dominar territórios alemães no sudoeste da África.

Harris retornou à Inglaterra em 1915 e decidiu se juntar ao incipiente corpo de aviadores do exército. Ali obteve sucesso como piloto, provando ser um combatente tranquilo e eficaz, sendo-lhe atribuídas cinco vitórias aéreas. Em 1918 se juntou à recém-fundada RAF como oficial de carreira e chegou a comandar um esquadrão. Foi lembrado como um oficial que buscava constantemente maneiras de aprimorar o desempenho tático e técnico de seus comandados, mas era também rigoroso e exigia altos padrões de desempenho de todos ao seu redor.

Com o fim da Primeira Guerra Harris serviu na Índia, Iraque e Irã. Durante esse período a RAF realizou bombardeios com gás e bombas de ação retardada contra as tribos iraquianas que se rebelaram contra o domínio britânico. O Comodoro do ar Lional Evelyn Oswald Charlton, chefe do Estado Maior da RAF no Iraque, ficou horrorizado ao visitar em 1924 um hospital que abrigava vítimas civis desses ataques aéreos. Ele então se opôs a essa política e passou a criticar abertamente tais ações de bombardeio, o que o levou a renunciar ao seu comando. Não descobri o quanto e como Arthur Harris participou dessas ações, mas sei que ao lhe perguntarem o que achava dos bombardeios, a sua resposta foi “-A única coisa que os árabes entendem é a força e a mão pesada“.

Entre 1928 e 29, Harris frequentou a Escola de Estado-Maior e foi tendo uma progressão normal na sua carreira. Ele defendeu abertamente a produção de bombardeiros que pudessem atingir a União Soviética. Acreditava que o comunismo era a principal ameaça à Grã-Bretanha e foi considerado um dos primeiros “Combatentes da Guerra Fria“. Acreditava também que a Inglaterra entraria em guerra contra a Alemanha Nazista e previu corretamente 1939 como o ano do início desse conflito.

Harris passou os primeiros meses da Segunda Guerra comprando aeronaves para a RAF nos Estados Unidos. Mas ele achou seu relacionamento com os americanos muito difícil. Disse a amigos que não gostava de ter que lidar com “um povo tão arrogante, que simplesmente se recusava a ouvir os conselhos técnicos dos britânicos”. Harris também reclamou que os americanos não iriam lutar, a menos que fossem empurrados para a guerra.

Em fevereiro de 1942, Harris foi chamado de volta a Londres para ser nomeado comandante em chefe do Comando de Bombardeiros. Embora muitos no Ministério da Aeronáutica o considerassem rude e inacessível, ele também era capaz de inspirar intensa lealdade naqueles que serviram com ele.

Harris herdou uma força de uns 400 bombardeiros em condições de combate e apenas um punhado eram quadrimotores novos. Nessa época as suas aeronaves eram capazes de modestos e imprecisos ataques contra áreas do oeste da Alemanha e o lançamento de inúteis panfletos com pedidos para as forças de Hitler encerrarem as suas ações de combate.

Mas é bom que se registre que quem começou os bombardeios contra civis na Segunda Guerra foram os alemães. Aconteceu já no primeiro dia do conflito, 1º de setembro de 1939, quando Varsóvia, capital da Polônia, foi alvo de uma campanha irrestrita de bombardeios aéreos iniciados pela Luftwaffe, a força aérea nazista. Em seguida foi atacada com extrema violência a cidade de Roterdã, na Holanda, seguida de Coventry, Londres e outros centros urbanos britânicos. Isso apenas para citar alguns alvos da Luftwaffe.

Harris e seus comandados decidiram então dar o troco!

Tempestade de Fogo

Arthur Harris não foi o inventor da guerra aérea contra as cidades, nem o comandante de unidades de bombardeiros que fizeram mais vítimas na Segunda Guerra Mundial e nem sequer o criador do conceito de bombardeamento estratégico. Mas ele foi um dos primeiros oficiais generais a aplicar esse conceito.

Foi o general italiano Giulio Douhet, que argumentou em sua influente obra “O Comando do Ar“, publicada em 1921, que o bombardeio estratégico — particularmente contra populações civis e a infraestrutura existente — poderia destruir a vontade de lutar de uma nação. O italiano acreditava que, ao infligir terror e destruição suficientes do ar, o moral da população civil entraria em colapso, forçando o governo inimigo a capitular. Chamou essa prática de “a mais alta arte da guerra aérea“, que provocaria nos inimigos “o esmagamento de todas as forças materiais e morais de um povo“.

Já seu colega britânico Hugh Trenchard defendia a ideia de decidir futuras guerras pelo ar, bombardeando alvos civis na retaguarda do inimigo.

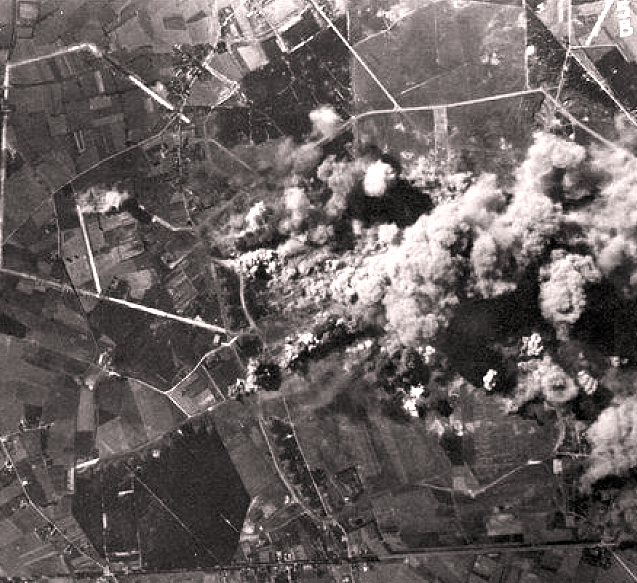

Com o desenrolar da Segunda Guerra, a RAF passou a realizar ataques noturnos, mas os resultados foram decepcionantes. As perdas continuaram inaceitáveis e a precisão dos bombardeios era péssima. Harris então buscou aperfeiçoar as táticas de bombardeamento de uma forma até então inimaginável: com base em critérios cientificamente estabelecidos, sua equipe selecionou as cidades na Alemanha que poderiam ser mais facilmente incendiadas do ar, realizando o chamado “Bombardeamento de área” e sem se importar com a precisão.

Seus pilotos aprenderam a lançar sua carga mortal nos centros densamente povoados, com ataques que concentravam muitos bombardeiros para destruir o máximo que pudessem e sobrecarregar os serviços de uma cidade. Harris também decidiu apostar as reservas do Comando de Bombardeiros em ataques de peso sem precedentes: centenas de aeronaves contra um único objetivo.

O primeiro-ministro britânico Winston Leonard Spencer Churchill e sua equipe aérea de alto escalão acreditava que o bombardeio de área desaceleraria a produção bélica alemã, destruiria o moral da frente interna e talvez levasse a uma revolta dos trabalhadores contra o regime nazista.

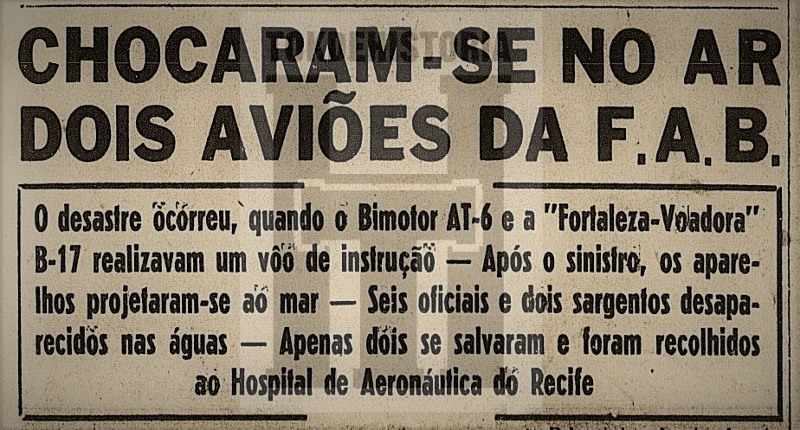

Em 1942 o Comando de Bombardeiros Britânico passou a contar com a parceria da formidável Oitava Força Aérea dos Estados Unidos, com suas tripulações e seus bombardeiros quadrimotores B-17 e B-24, que uniram forças aos bombardeiros ingleses Wellington, Blenheim, Stirling, Halifax e Lancaster.

Não demorou e a destruição das cidades alemãs logo ultrapassou o alcance e a ferocidade que a Luftwaffe havia feito em Varsóvia, Roterdã, Coventry ou Londres. As cidades de Lübeck, Rostock e Colônia foram as primeiras urbes alemãs a serem quase que totalmente destruídas por bombardeios. Em Hamburgo, outra “primeira vez” foi alcançada em 1943: em uma tempestade de fogo de proporções apocalípticas, cerca de 40.000 pessoas, a maioria delas civis, morreram queimadas. Nesse período, em apenas dez dias, mais civis foram mortos na Alemanha do que na Grã-Bretanha durante toda a Segunda Guerra.

A partir do verão de 1944, a RAF e os americanos conseguiam incendiar qualquer cidade alemã do ar, como Trier, Essen, Heilbronn, Stuttgart e Darmstadt. A sequência de ataques e seus resultados são inúmeros e seria até enfadonho listá-las nesse texto.

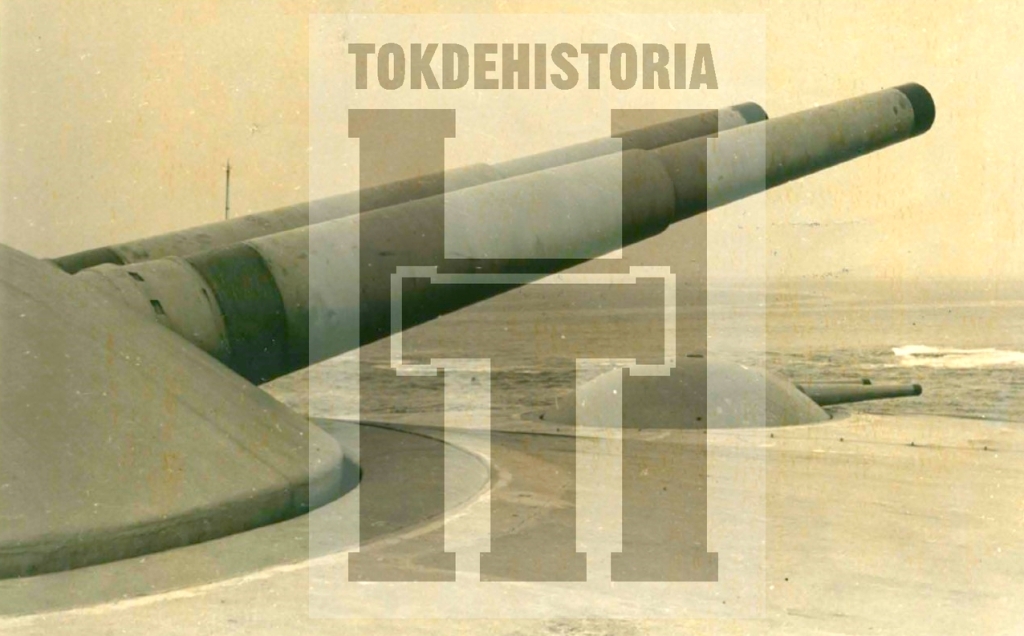

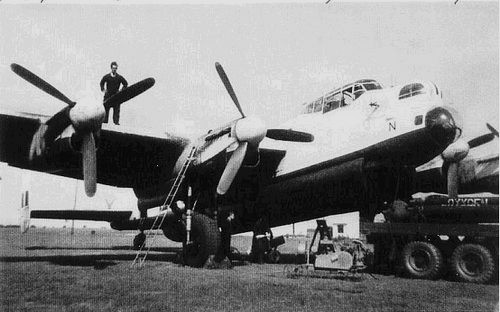

Já sobre os quadrimotores Lancaster, pode-se considerá-lo um dos maiores aviões de guerra de todos os tempos. Transportava uma carga normal de bombas de 6.300 kg e chegou a ser utilizado por 56 esquadrões do Comando de Bombardeiros da RAF. As tripulações dos Lancaster realizaram 156.000 surtidas sobre a Europa ocupada pelos nazistas e lançaram 681.645 toneladas de bombas. Com isso ajudaram a matar cerca de 600.000 pessoas, a maioria mulheres e crianças, e mais de um terço das moradias urbanas da Alemanha foram destruídas.

Harris compreendeu as implicações sombrias do que lhe era exigido e dedicou-se à sua tarefa ingrata e nada glamorosa com vigor e por isso ganhou o apelido de Butcher (Açougueiro). Some-se a tudo isso o fato que mais de 55.000 homens das tripulações do Comando de Bombardeiros Britânico morreram e um total de 10.321 aeronaves foram perdidas em 389.809 surtidas.

O Controverso Herói de Guerra

No entanto, como comentamos anteriormente, Arthur Harris é mais conhecido pelo bombardeio à cidade alemã de Dresden, ocorrido entre 13 e 15 de fevereiro de 1945.

Poucos dias depois desse terrível e cruel ataque, ele teria dito a um dos secretários de Churchill: “– Dresden? Esse lugar não existe mais!”

Com a destruição terrivelmente eficiente da velha cidade barroca alemã, que custou a vida de 25.000 pessoas, Harris havia ultrapassado um determinado limite na barbárie. Tanto que a necessidade do ataque a Dresden tão no fim da guerra tem sido muito debatida desde então.

A questão é que, em meio ao horror da Segunda Guerra Mundial, bombardear algumas cidades matando centenas de milhares de civis para desacelerar a produção bélica não parecia algo extraordinariamente cruel, especialmente se encerrasse a guerra mais cedo. Mas, ao final da guerra, quando os alemães estavam claramente prestes a se renderem em algumas semanas ou dias, o ataque a Dresden causou indignação e muitas vozes passaram a reclamar dos ataques indiscriminados às cidades alemãs e das mortes de tantos civis.

O primeiro-ministro Winston Churchill havia defendido o bombardeio da Alemanha e trabalhado em estreita colaboração com o Harris por três anos, mas em 1945 estava perpetuamente preocupado com o bombardeio de civis. Após Dresden e diante da reação indignada dos países neutros ao ataque, Churchill se distanciou do chefe do Comando de Bombardeiros, primeiro internamente e depois também em relação aos Aliados.

No fim das contas Arthur Harris nunca fez nada além de cumprir os desejos do seu Primeiro Ministro. A sua contribuição foi a consistência assassina, a determinação férrea, a crueldade para com seus próprios homens e também para com as vítimas alemãs.

E o que Arthur Harris fez diante das repercussões negativas e das críticas?

Deu uma esticadinha até o Brasil!

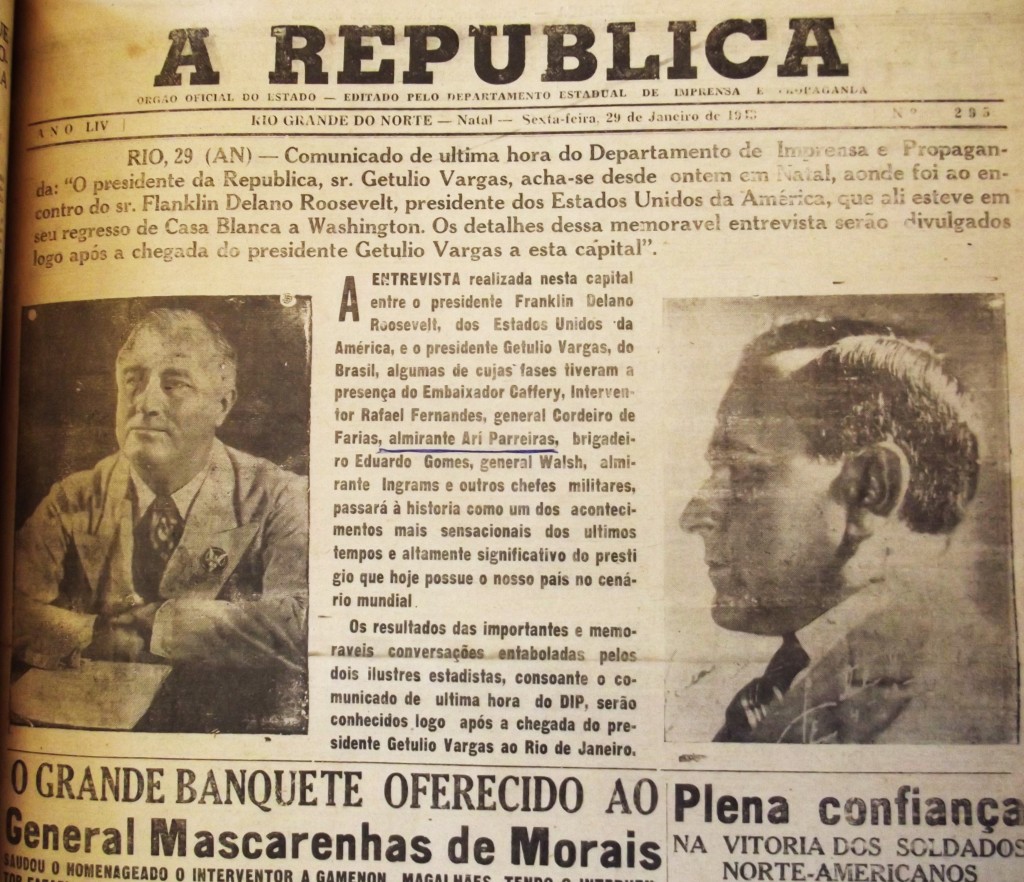

No Grande País Tropical

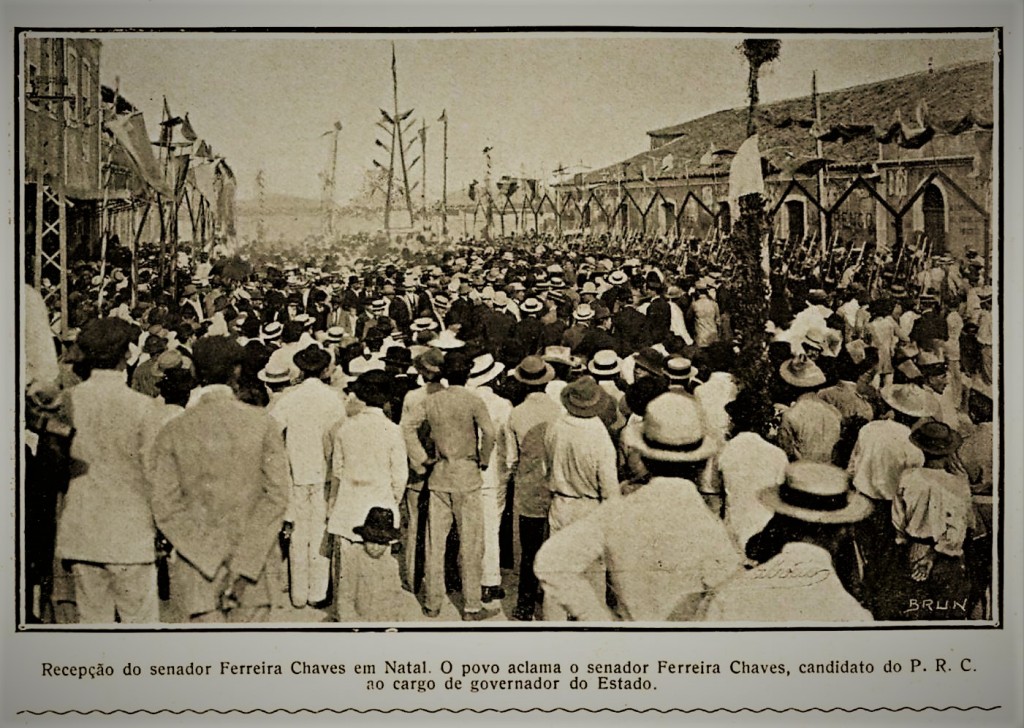

A razão divulgada nos jornais brasileiros para o comandante inglês sair da distante e fria Inglaterra para o nosso caliente e varonil país, seria assistir no Rio de Janeiro ao desfile da chegada do 2º escalão da Força Expedicionária Brasileira. Ao menos isso foi o que publicou com destaque os jornais cariocas, mas Harris só chegou três dias depois que nossos pracinhas da FEB desfilaram pelas ruas do Rio e ninguém explicou a razão da sua não participação!

Independente disso, no dia 25 de julho de 1945, três quadrimotores Lancasters B.III partiram da base da RAF de St. Mawgan, na Cornualha, no extremo sudoeste da Inglaterra. Eram as aeronaves com os indicativos NX687, NX688 e NX689, todas do 156 Squadron.

Após paradas para reabastecimento e descanso em Rabat, no Marrocos, e na cidade de Bathurst, então capital da colônia inglesa da Gâmbia e atualmente conhecida como Banjul, o primeiro dos três quadrimotores ingleses chegou ao Recife na tarde do dia 27 de agosto, faltando dez minutos para as quatro horas.

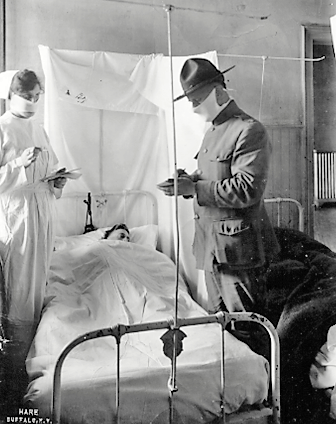

Foi o Lancaster NX687 que aterrissou no Campo do Ibura, ou Ibura Field para os americanos, onde um grande número de autoridades e populares aguardava o “Grande Herói Inglês”. Mesmo depois de nove horas de voo, Harris e seu séquito só desembarcaram depois que os funcionários do Serviço Nacional da Malária dedetizaram totalmente a aeronave.

Ao finalmente desembarcar, Harris foi recebido por Etelvino Lins de Albuquerque, Interventor Federal em Pernambuco, e pelo brigadeiro Ajalmar Vieira Mascarenhas, comandante da 2ª Zona Aérea da FAB. Depois das solenidades de praxe, seguiram em cortejo pelas ruas da capital pernambucana até o Grande Hotel, onde atualmente funciona o Fórum Thomaz de Aquino Cyrillo Wanderley, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, na Avenida Martins de Barros, 593, bairro de Santo Antônio.

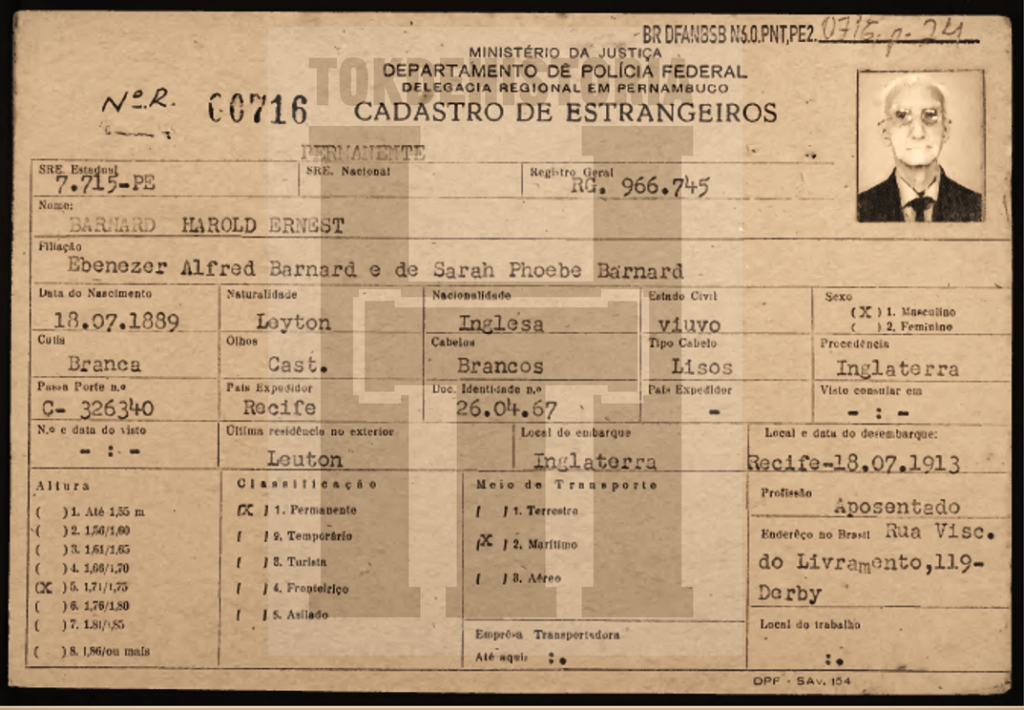

Às quatro e meia chegou o segundo Lancaster e devido a um problema mecânico o terceiro avião ficou de aterrissar em Recife só no outro dia. Um dado interessante é que na chegada da segunda aeronave desembarcou no Campo do Ibura um oficial inglês alto, de boa aparência, falando português fluentemente com os oficiais brasileiros e que trazia pela mão uma criança.

Esse oficial era o capitão Walter Frederick Pretyman, um londrino de família pertencente ao mais fino High Society britânico, antigo estudante da Universidade de Oxford, que havia desembarcado no Brasil em 1923 e se apaixonou pelo país. Aqui Walter Pretyman morou no Rio de Janeiro, se tornou um empresário de sucesso no ramo açucareiro na cidade carioca de Campos e foi um dos fundadores da poderosa Usina Santa Cruz. Também no Rio ele foi um dos fundadores e assíduo frequentador do Gávea Golf and Country Club e um dos pioneiros do jogo de polo em nosso país[2].

Pretyman era muito ativo na alta sociedade carioca, com amizades entre muitos oficiais das forças armadas brasileiras e membros do governo de Getúlio Vargas. Com a entrada da Inglaterra na guerra ele voltou para Londres em 1942 e se alistou na RAF. Quis o destino que se tornasse um dos membros do staff de Arthur Harris no Comando de Bombardeiros e foi Pretyman que articulou a vinda deste chefe britânico ao Brasil.

Seu entrosamento com o comandante dos bombardeiros era tanto, que Harris deixou que o capitão Pretyman trouxesse no Lancaster a sua filha Cristina, nascida no Brasil e com cinco anos de idade em 1945. Nessa época Pretyman era viúvo e poucos anos depois se casaria com a paranaense Vera Sá Souto Maior.

Visitando o Rio, Petrópolis, São Paulo e Porto Alegre

No dia 28 de agosto, com a esquadrilha britânica já completa, partiram do Recife às nove da manhã em direção ao Rio de Janeiro. Na chegada fizeram um sobrevoo sobre a Cidade Maravilhosa, chamando a atenção dos cariocas e depois pousaram no Aeroporto Santos Dumont.

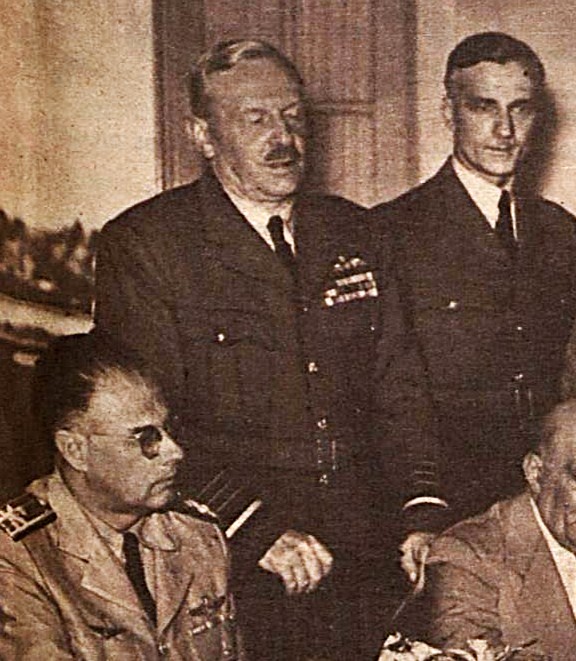

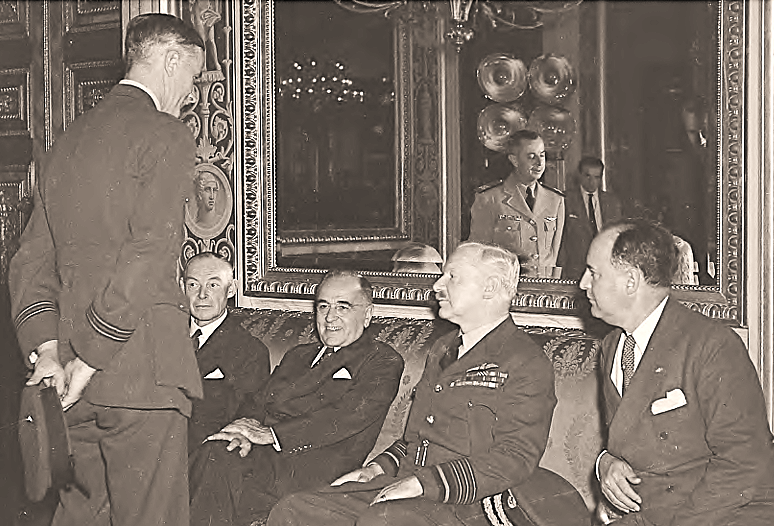

Quem primeiro se entendeu com Arthur Harris na pista do aeroporto foi o gaúcho Joaquim Pedro Salgado Filho, Ministro da Aeronáutica. Pelos próximos doze dias o inglês iria conhecer muita coisa no Brasil e aproveitar a estadia.

Logo Harris teve um encontro protocolar com Getúlio Vargas e os tradutores foram o capitão Walter Pretyman e o brigadeiro da FAB Antônio Appel Neto.

Depois o comandante inglês e Sir Donald Saint Clair Gainer, Embaixador do Reino Unido no Brasil, ofereceram as autoridades brasileiras um concorrido jantar na Embaixada Britânica.

Em outro momento Harris participou de um evento especial no grill-room do mundialmente famoso Casino da Urca. O “grill” era um grande salão com um bem estruturado palco para apresentações e recebia grandes atrações e shows. Harris não ficou só no Rio, visitou também a cidade de Petrópolis, onde se hospedou no Hotel Quitandinha, o maior cassino hotel da América do Sul. Depois seguiu de avião para São Paulo e na sequência para Porto Alegre, onde Salgado Filho o ciceroneou na capital dos gaúchos e visitaram a Base Aérea de Canoas.

Nessas visitas, para deleite dos brasileiros, Harris deixou de lado o tradicional chá inglês e publicamente se fartou de café brasileiro de primeira qualidade.

Em nome da RAF o inglês homenageou a figura de Santos Dumont, colocando uma coroa de flores no monumento existente em frente ao terminal de passageiros do aeroporto que homenageia o nosso Pai da Aviação.

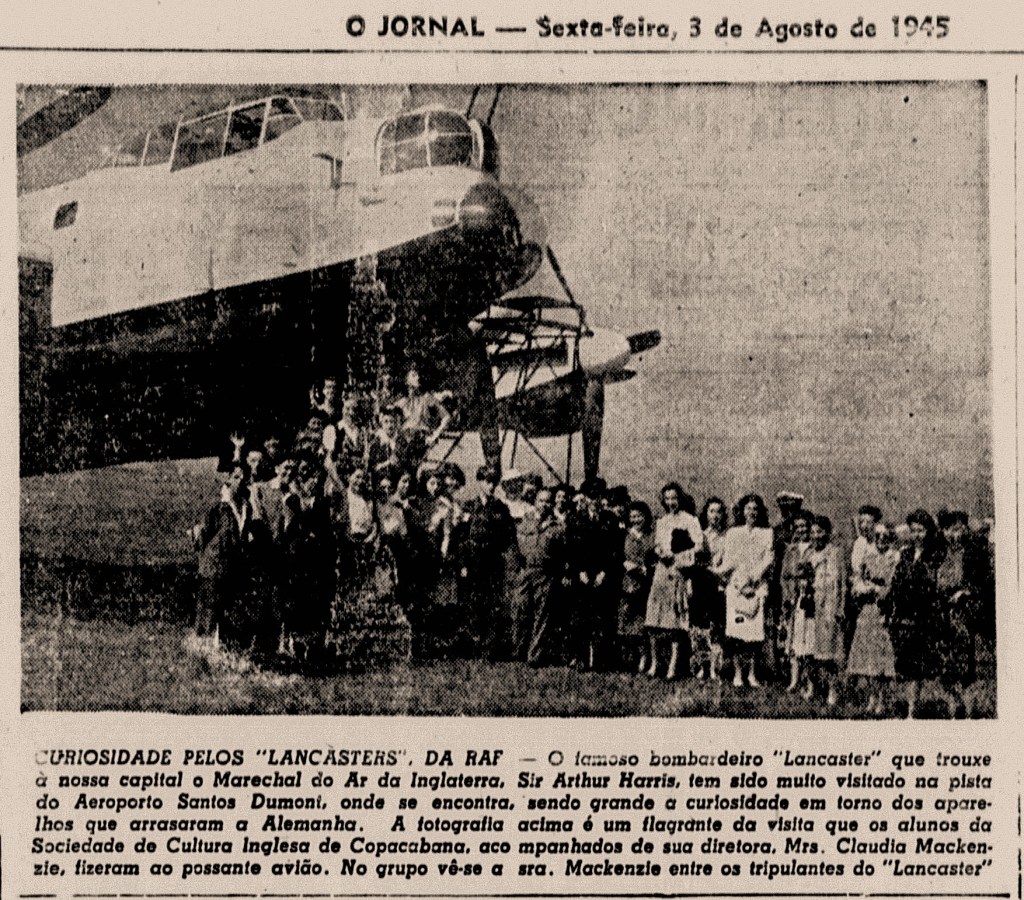

Nesse dia os quadrimotores Lancaster foram abertos para a visitação pública e o comparecimento dos cariocas foi enorme.

Como não poderia deixar de ser em se tratando de uma personalidade estrangeira, mesmo sendo um controverso herói de guerra, o governo brasileiro outorgou a Harris a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta honraria que o Brasil concede a cidadãos estrangeiros. Mesmo sem achar que Harris merecia receber uma medalha dessas, eu até entendo as razões diplomáticas para o governo lhe entregar esse belo regalo. Só não entendi mesmo foi porque os aviadores da RAF Alan John Laird Craig, Charles Cranston Calder e Robert Martin Brown Cains foram igualmente agraciados com essa comenda[3].

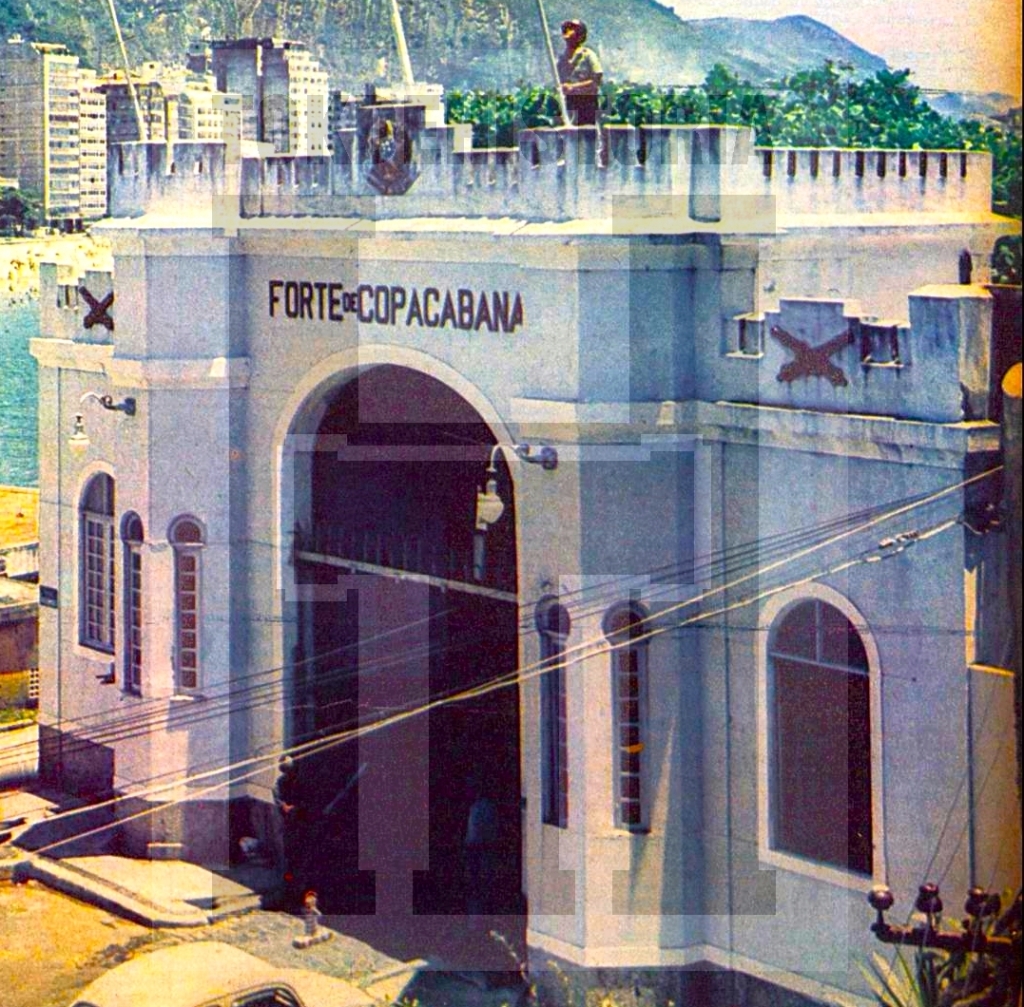

Finalmente em Parnamirim Field

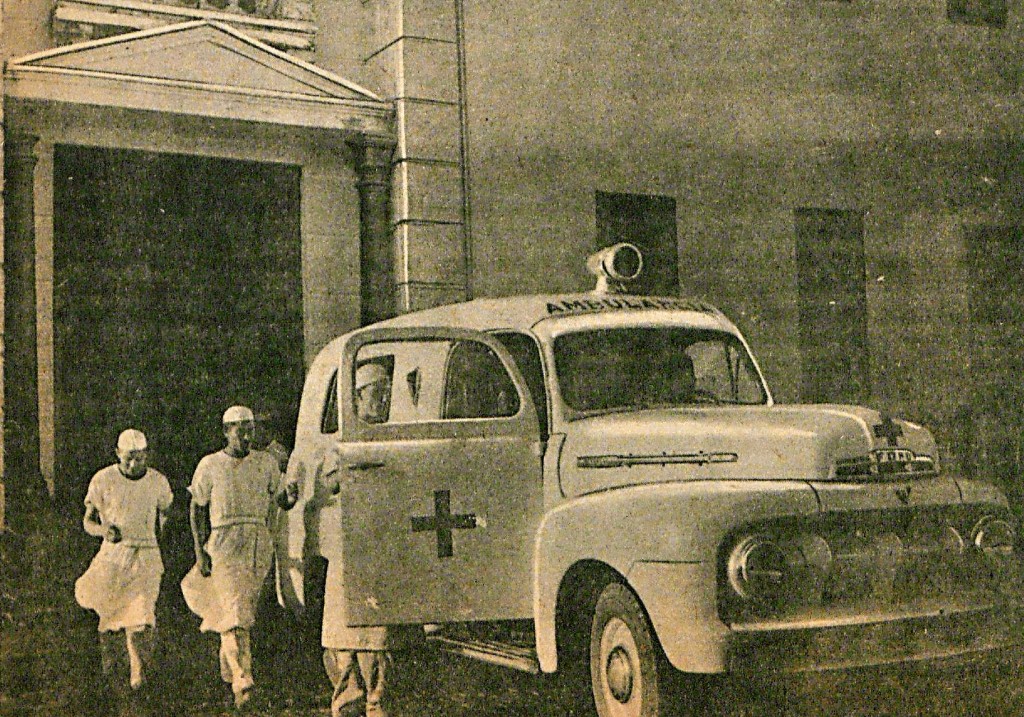

Na manhã de 10 de agosto duas aeronaves Lancaster da RAF decolaram para Natal, onde chagaram na parte da tarde. Não encontrei nos jornais nenhuma informação sobre o destino do terceiro avião.

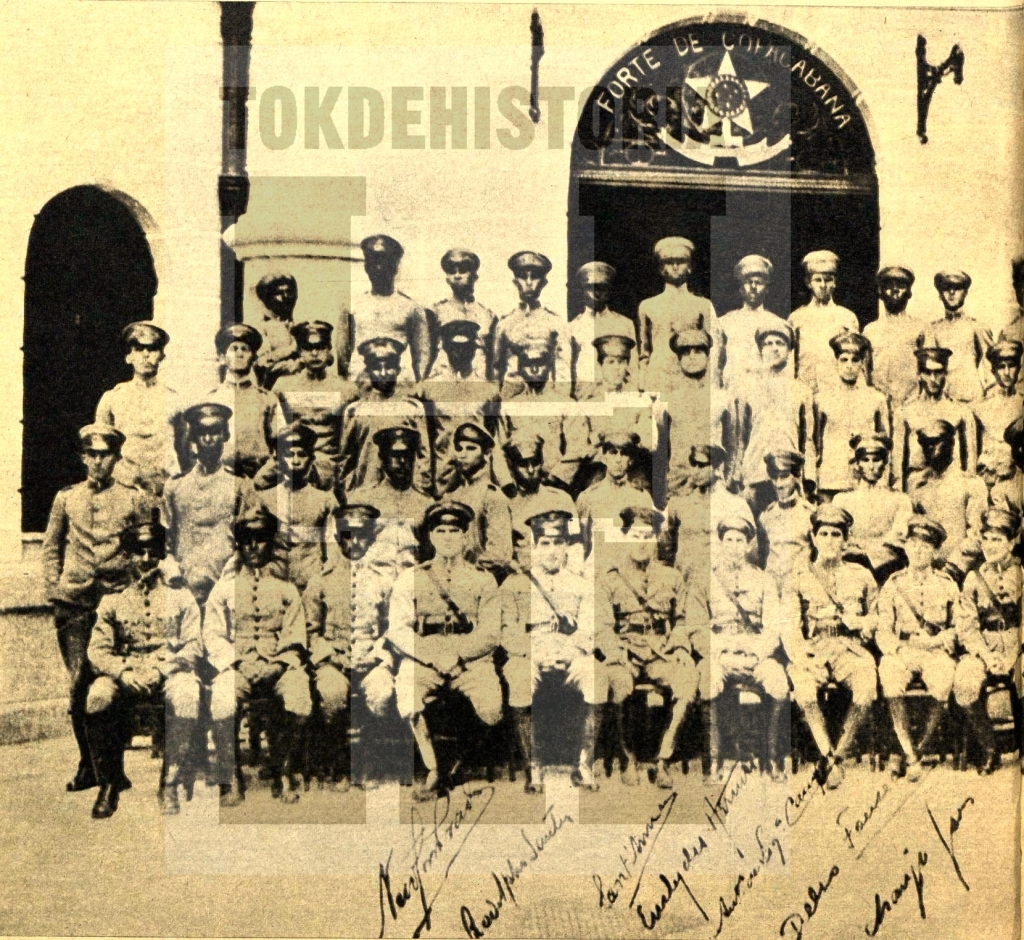

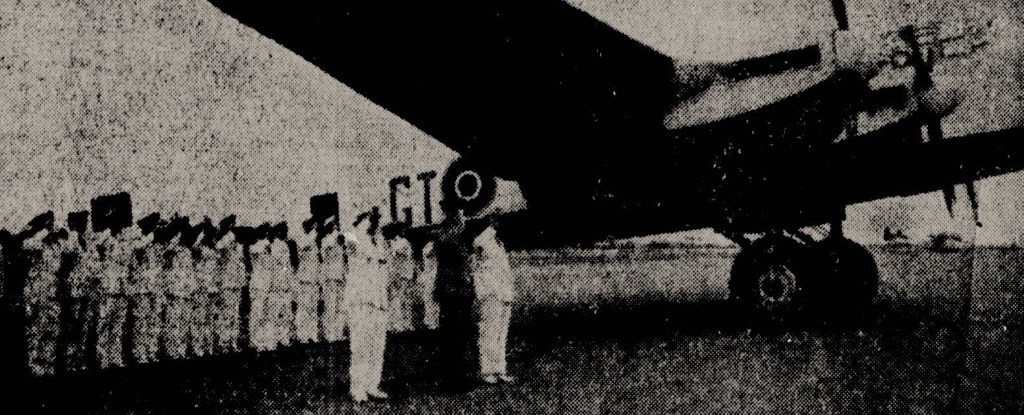

Após sobrevoarem a cidade do Natal, os Lancaster aterrissaram em Parnamirim e Harris foi recebido pelo Desembargador João Dionísio Filgueira (então Interventor Federal Interino do Governo do Rio Grande do Norte)[4], o coronel norte-americano William David (Subcomandante da Divisão do Comando de Transporte Aéreo para o Atlântico Sul)[5], o coronel John M. Price (Comandante da Base Americana em Natal)[6], Jaime Wanderley (Representante de José Augusto Varela, então Prefeito de Natal), o major Salvador Roses Lizarralde (Comandante da Base Aérea de Natal) e outras autoridades brasileiras e americanas.

Em síntese a visita de Arthur Harris a Parnamirim foi rápida e pouca coisa em termos de informações eu consegui sobre o que aconteceu. Sabemos que ele percorreu as dependências da grande base, que houve um jantar no casino dos oficiais, que ele e seu séquito não vieram para Natal (pernoitaram na base) e que no outro dia pela manhã partiu para os Estados Unidos.

Apesar de parecer uma visita rápida, protocolar e simplória, o que mais me chamou a atenção foi encontrar várias declarações que Arthur Harris fez aos jornalistas brasileiros sobre a importância de Natal e sua grande base aérea para o esforço de guerra. Trago aqui duas destas declarações que foram publicadas em jornais cariocas.

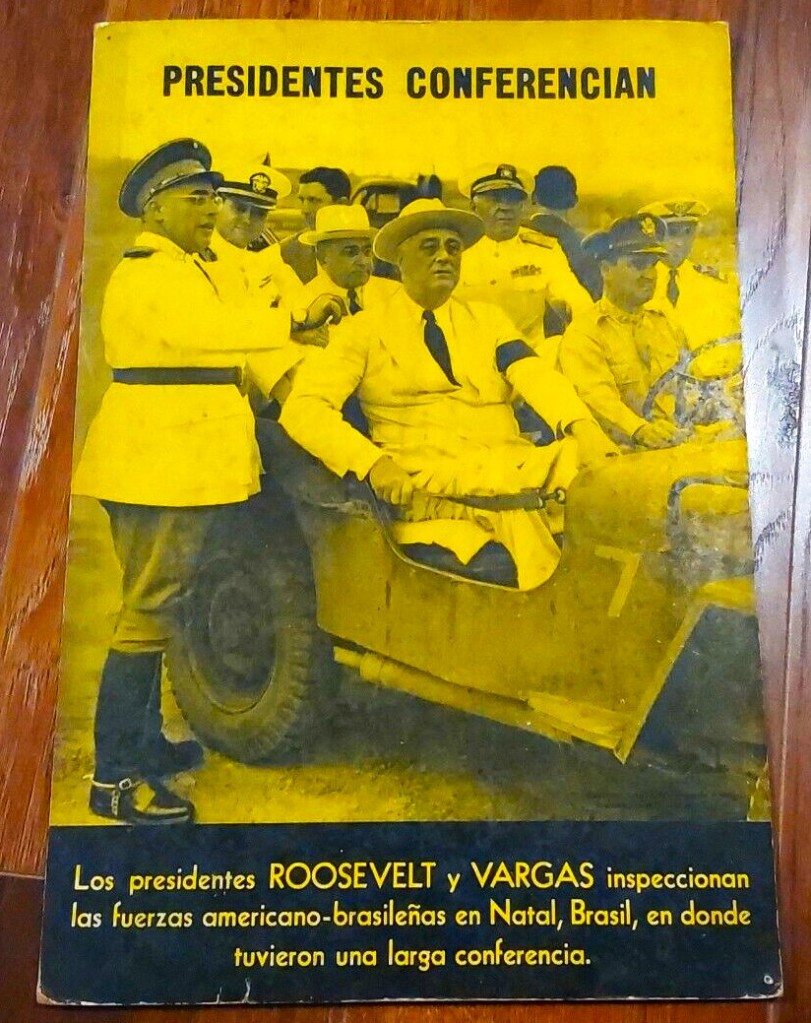

Tal como muitos militares de renome e prestígio que atuaram na Segunda Guerra Mundial e estiveram em Parnamirim Field, como os generais Dwight D. Eisenhower, Mark Clark, Willis Crittenberger e outros, o inglês Arthur Harris sabia o valor daquela base e desejou conhecer esse local que ajudou as forças aliadas a ganhar a guerra contra o nazi fascismo.

As suas impressões sobre esse local eu não consegui encontrar. Mas, quem sabe, como Harris era um estrategista de mão cheia, talvez ele tenha pensado que os americanos iriam continuar por aqui depois de construir aquela cara e enorme base aérea e não entregariam nada aos brasileiros. Então, em um possível e futuro conflito contra os soviéticos, estar presente em Parnamirim Field poderia ser interessante para a RAF!

Bem, se ele assim pensou isso logo se desvaneceu, pois Harris deixou à RAF em 15 de setembro de 1945. Isso aconteceu em meio a uma disputa com o novo primeiro-ministro inglês Clement Attlee. Amargurado, ele foi viver na África.

Criminoso de Guerra?

Após a sua temporada africana e logo depois que Winston Churchill retornou ao poder na Grã Bretanha em 1951, Arthur Harris voltou ao seu país de origem.

Foi quando recebeu a oferta de ser agraciado com um título de nobreza, situação que ele recusou. Mas em 1953 aceitou um título mais modesto de baronete. No final das contas Harris nunca foi homenageado no mesmo nível de outros heróis de guerra britânicos, como os generais de exército Bernard Law Montgomery e Harold Alexander, ou comandante de caças da RAF Hugh Dowding.

Arthur Harris então se estabeleceu definitivamente com a sua família em Oxfordshire, aproveitando uma aposentadoria tranquila, porém ativa. Mas na década de 1960 a opinião pública britânica se voltou fortemente contra Harris e ele passou a ser visto por muitos como um “criminoso de guerra“.

Enfim, Arthur Harris foi um criminoso de guerra?

Não há uma resposta simples para isso: de acordo com critérios objetivos, a destruição seletiva dos centros urbanos alemães não era justificada militarmente e, portanto, era uma violação grave das leis da guerra. Por outro lado, essa violação não relativizou a culpa exclusiva de Hitler pela Segunda Guerra Mundial, nem pelos crimes de guerra da Wehrmacht e das tropas SS, e muito menos pelos assassinatos de milhões de judeus, eslavos, deficientes, homossexuais, ciganos e outros grupos de seres humanos.

Apesar disso, no entanto, o horror em relação à figura de Arthur Harris permaneceu. E ele ajudou bastante em tudo isso!

O ex-comandante dos bombardeiros lançou um livro com as suas memórias da Segunda Guerra. Intitulado “Bomber Offensive”, veio com muitas justificativas para as suas ações e entre estas existe a seguinte passagem: “Apesar de tudo o que aconteceu em Hamburgo, o bombardeio era um método de guerra relativamente humano“.

Arthur Harris provavelmente nunca se considerou um humanitário, mas sim um comandante militar encarregado de matar alemães, fossem eles soldados ou civis.

Faleceu discretamente no dia 5 de abril de 1984, oito dias antes de completar 92 anos. Um preservado Lancaster sobrevoou o seu sepultamento e anunciou a homenagem final da RAF ao último de seus grandes comandantes da Segunda Guerra Mundial.

Quando foi decidido erigir uma estátua de Harris do lado de fora da igreja de St. Clement Danes, em Westminster, Londres, houve amplas objeções e severas críticas.

O homem se foi, mas a controvérsia que o cercava ainda persiste.

NOTAS ————————————————————————

[1] Essas pinturas brancas existentes nesses aviões Lancaster que vieram para o Brasil foram feitas para os Avro Lancaster do Comando de Bombardeiros Britânico que estavam destinados a atacar alvos no Japão. Essa foi uma oferta de Winston Churchill aos Estados Unidos para que 40 esquadrões de Lancaster fossem disponibilizados para uso na área do Oceano Pacífico e esse grande grupo de bombardeiros foi denominado “Tiger Force”. Durante a Segunda Guerra o esquema padrão do Comando de Bombardeiros Britânico em ação na Europa era a parte inferior preta e a parte superior com tons verde e marrom. Já nos Lancaster da “Tiger Force” a parte inferior preta foi mantida, mas a parte superior foi pintada de branco para refletir o calor. Com o lançamento das bombas atômicas sobre o Japão e a rendição desse país, a ideia da “Tiger Force” foi colocada de lado.

[2] Em 1926 Walter Pretyman sagrou-se campeão com a sua equipe em um badalado torneio de polo no Rio e a taça de vencedor foi entregue pelo então Presidente da República Arthur Bernardes.

[3] E ainda sobre essa história da entrega dessa comenda existe uma situação interessante. Antes da chegada de Arthur Harris ao Brasil, esteve em nosso país o general norte-americano Mark Clark, que foi o comandante do 5º Exército dos Estados Unido, que atuou na Campanha da Itália e tinha sob seu comando a Força Expedicionária Brasileira (FEB). Ocorre que Clark, que inclusive nessa ocasião veio ao Brasil para assistir a chegada do 1º escalão da FEB no Rio, não recebeu essa mesma honraria e desconheço a razão disso. Clark só veio a receber essa comenda em maio de 1975, das mãos do Presidente Ernesto Geisel.

[4] Dionísio Filgueira estava recepcionando o comandante Arthur Harris em razão da ausência de Natal do general Antônio Fernandes Dantas, o Interventor Federal do Rio Grande do Norte na época.

[5] O Comando de Transporte Aéreo (em inglês Air Transport Command – ATC) era o setor da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos (United States Army Air Force – USAAF) que durante a Segunda Guerra Mundial organizou e operou os transportes aéreos do exército americano em todo o mundo.

[6] Essa base aérea era a famosa Parnamirim Field, que se subdividia em uma base área da força aérea do exército americano e outra da marinha dos Estados Unidos, que trabalhavam em parceria com a base aérea brasileira, a chamada Base Aérea de Natal, todas na mesma região. O coronel Price havia assumido esse posto recentemente, substituindo o coronel Léo F. Post.