Rostand Medeiros – https://pt.wikipedia.org/wiki/Rostand_Medeiros

Em 1929 a Bolsa de Valores de Nova York quebrou, no que ficou conhecido como “Crash”, e essa complicada situação econômica empurrou os Estados Unidos para a chamada a Grande Depressão da década de 1930[1]. Muitos norte-americanos ficaram praticamente impotentes diante do desemprego, das execuções hipotecárias dos bancos, das filas dos pães e da fome. Foi quando o povo estadunidense transformou em heróis os foras da lei que tomavam o que queriam à força e proliferaram sensivelmente diante daquela crise. De todos os bandidos sinistros dessa época, certamente John Herbert Dillinger marcou essa terrível “Era dos Gangster”[2], que despertou emoções na massa a um nível raramente visto naquele país.

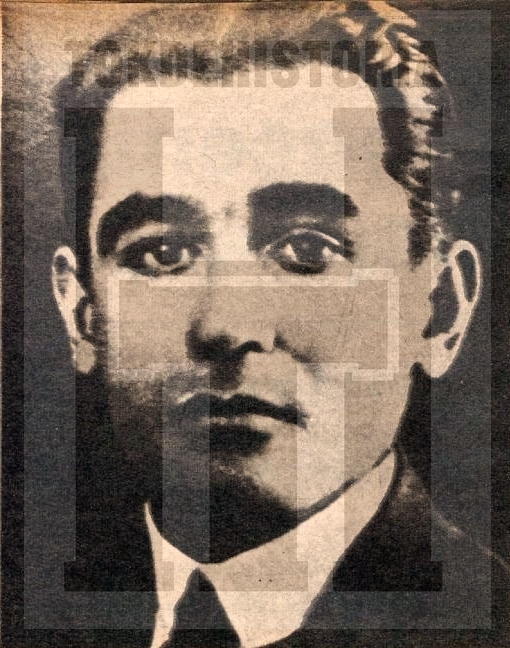

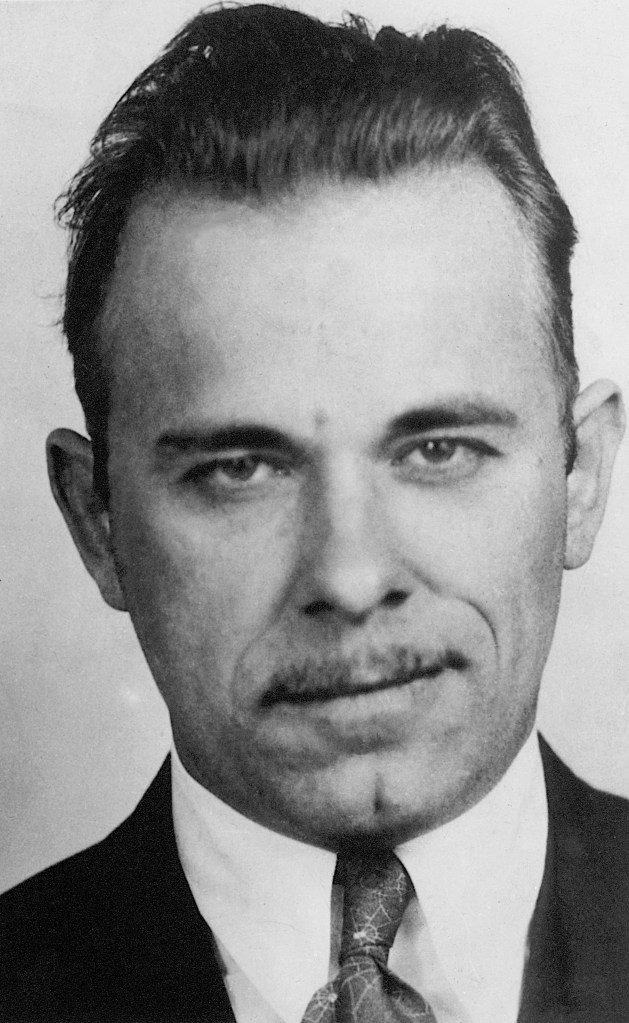

Dillinger, cujo nome outrora dominou as manchetes, era um ladrão notório e cruel. De setembro de 1933 a julho de 1934, ele e seu violento bando aterrorizaram várias regiões dos Estados Unidos, matando e ferindo homens, assaltando bancos, roubando arsenais da polícia e realizando mirabolantes fugas de várias prisões.

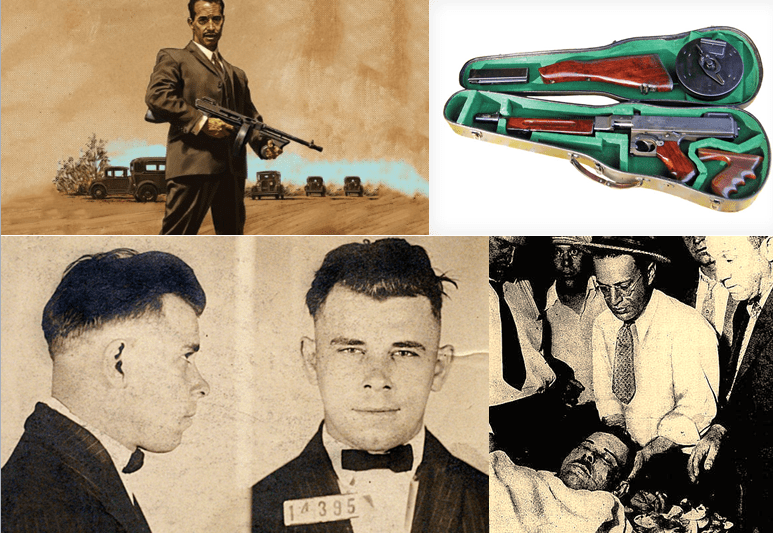

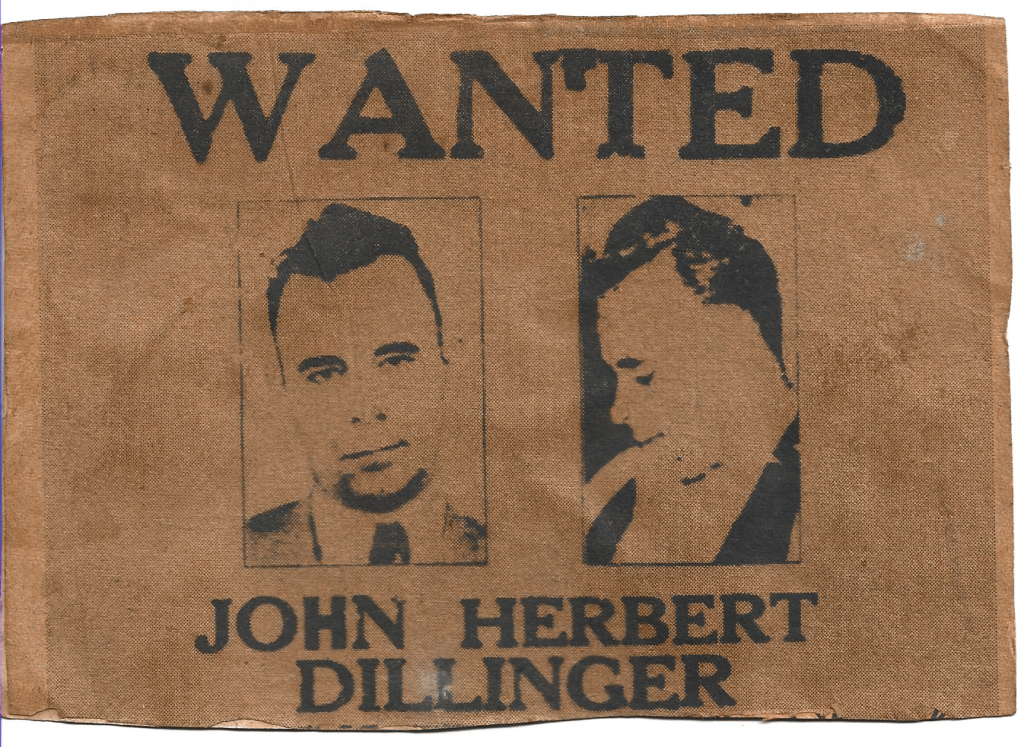

Ele e seus homens fizeram parte de uma nova geração de bandidos que dirigiam possantes veículos com motores V8, carregavam metralhadoras Thompson[3], pistolas Colt 45[4], usavam roupas finas, perfumes caros e deixaram uma marca profunda no imaginário dos Estados Unidos.

De Delinquente Juvenil a Marinheiro

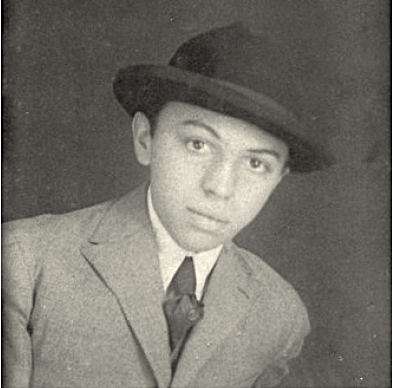

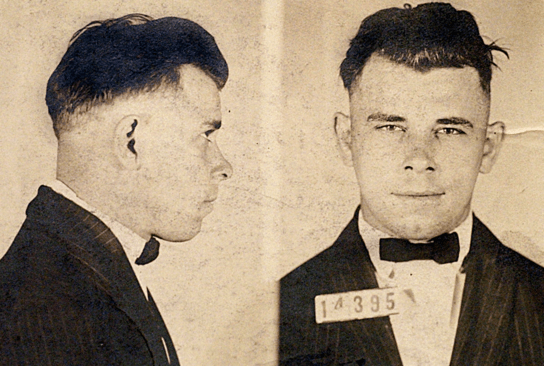

John Herbert Dillinger nasceu em 22 de junho de 1903, em Indianápolis. Seu pai, John Wilson Dillinger, era dono de um pequeno armazém e proprietário de quatro casas. Sua mãe, Mollie Lancaster, faleceu quando o pequeno Johnnie tinha três anos e ele foi criado durante um tempo pela sua irmã Audrey, quatorze anos mais velha. Essa situação durou até seu pai casar novamente quando ele tinha nove anos.

O pai de Dillinger alternava entre disciplinar e mimar o filho. Batia no garoto, mas logo lhe dava dinheiro suficiente para comprar doces. Em alguns dias o pai trancava Johnnie na casa o dia todo e em outros o deixava vagar livremente pelo seu bairro até escurecer.

Johnnie vivia se metendo em confusão. Ele liderava uma gangue de bairro chamada “Os Doze Sujos” e roubava carvão de vagões de trem. A maioria dos vizinhos não sabia das façanhas de Johnnie e o descreveram como um garoto alegre e simpático, que se vestia bem e não era mais travesso do que qualquer outro menino.

Dillinger frequentemente se metia em brigas e pequenos furtos, também era conhecido por sua personalidade desconcertante e por intimidar crianças menores. Aos 16 anos, o futuro bandoleiro abandonou a escola e começou a trabalhar em uma oficina mecânica, onde se destacou. À noite ele sempre chegava tarde a sua casa, o que gerava tensão com o pai. Ele não contava ao velho Dillinger sobre suas aventuras noturnas, que incluíam bebidas, cigarros, brigas e visitas a prostitutas.

Temendo que a cidade estivesse corrompendo seu filho, em 1921 o pai de Dillinger mudou a família para a pequena e pacata cidade de Mooresville, no estado de Indiana. Ele esperava que o campo proporcionasse ao filho um ambiente saudável. Mas apesar de sua nova vida rural, o comportamento selvagem e rebelde do jovem Dillinger permaneceu inalterado. Em 1922 ele foi preso por roubo de carro e seu relacionamento com o pai se deteriorou.

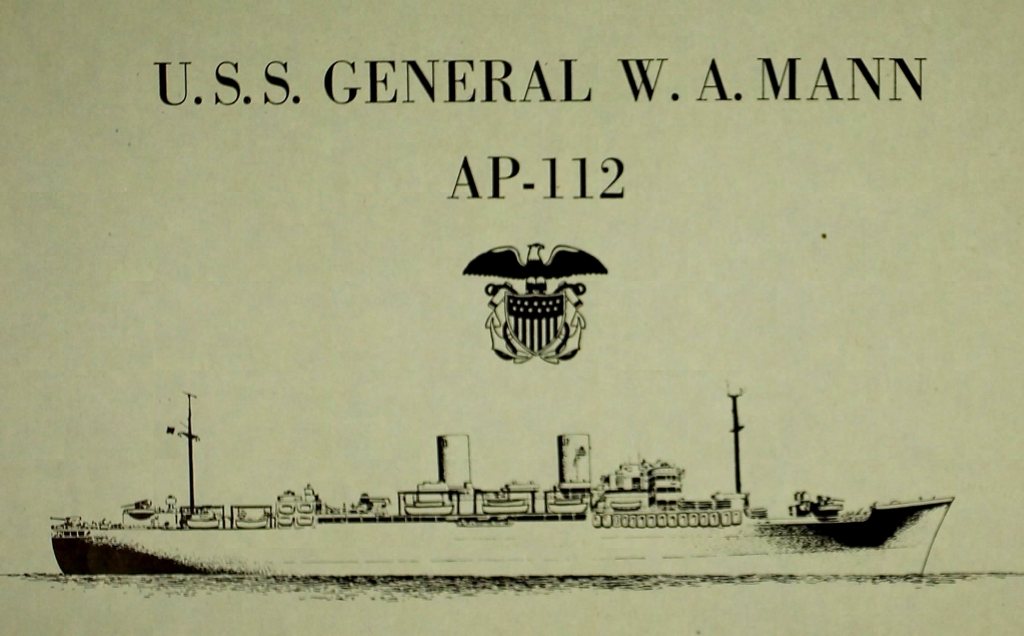

Em 1923, os problemas de Dillinger resultaram em seu alistamento na Marinha dos Estados Unidos, onde ele foi designado para o poderoso encouraçado USS Utah[5], onde atuava como um Bombeiro de 3ª classe, trabalhando no departamento de engenharia e era também um reparador de máquinas. Mas após seis meses do início de seu serviço militar, ele desertou quando seu navio atracou no Porto de Boston e acabou sendo dispensado desonrosamente.

Após sua deserção, Dillinger retornou a Mooresville, onde conheceu Beryl Ethel Hovious e os dois se casaram em 12 de abril de 1924. Ele tinha 20 anos e ela 16.

Nove Anos Atrás das Grades

No ano seguinte, em 6 de setembro, Dillinger e seu amigo Edgar Singleton assaltaram um homem chamado Frank Morgan, no lugar Mooresville. A vítima voltava para casa com o salário semanal, quando os dois homens o atacaram. Embora Dillinger tenha espancado Morgan com um parafuso de ferro envolto em um pano, ele não se feriu gravemente.

Dillinger foi novamente preso. Seu pai o aconselhou severamente a se declarar culpado e aceitar sua punição, que acabou sendo bastante dura. O jovem foi condenado há de dez anos de prisão, mesmo sem antecedentes criminais. Singleton, que era muito mais velho e tinha antecedentes criminais, cumpriu menos de dois anos de uma sentença de catorze, tudo graças ao seu advogado.

Dillinger então foi enviado para o Reformatório Estadual de Indiana, na cidade de Pendleton. Embora ocasionalmente fosse disciplinado com violência por sua conduta desordeira, não era considerado perigoso. Jogava no time de beisebol da prisão e trabalhava como costureiro em uma fábrica de camisas. A esposa Beryl Hovious e a família de Dillinger o visitavam com frequência. Ele escrevia bastante e suas cartas eram repletas de carinho e afeto. Pouco depois de receber uma de suas cartas, Beryl entrou com um pedido de divórcio, que obteve em 20 de junho de 1929. Anos depois Dillinger comentaria que a separação lhe destroçou por dentro e o impulsionou ainda mais para o crime.

Seu exame físico na prisão mostrou que ele tinha gonorreia, cujo tratamento na época era bastante doloroso. Ele fez amizade com outros criminosos, que ensinaram a Dillinger a ser um bandido bem-sucedido e não demorou para que ele se sobressaia na liderança e planejasse com seus amigos assaltos que cometeriam logo após serem libertados.

Somente depois de nove longos anos, em 22 de maio de 1933, foi que Dillinger recebeu liberdade condicional. Ele sentia que tinha pago a sua dívida com a sociedade ao passar a juventude na prisão. Sua família e ele próprio sempre alegaram que foi a prisão e a lei que o transformaram em um bandido. Mas, na verdade, seus antecedentes criminais antes de ir para a prisão já eram bastante graves e é evidente que o cárcere nada fez para reabilitá-lo. Nesse ponto de sua vida, Dillinger estava determinado a se tornar um assaltante de bancos profissional.

Primeiro Roubo de Um Banco e a Primeira Fuga

Faltando um dia para completar um mês de sua liberdade, Dillinger cometeu seu primeiro assalto a banco. Foi em 21 de junho de 1933, na localidade de New Carlisle, no estado de Ohio, onde roubou com dois comparsas 10.000 dólares (equivalente em janeiro de 2026 a 250.000 dólares, ou cerca de 1.350.000 reais). Tempos depois, em 14 de agosto, ele e seus asseclas assaltaram o banco de Bluffton, também em Ohio. Mas dessa vez ele foi rastreado pela polícia e capturado. Ficou preso na cadeia do Condado de Allen, na cidade de Lima, Ohio, e parecia que suas perspectivas futuras se tornaram bem complicadas!

Foi quando no dia 22 de setembro, dez de seus colegas de cárcere fugiram da Prisão Estadual de Indiana. Desses homens quem continuou mais tempo com Dillinger foram principalmente Harry Pierpont[6], Charles Makley[7], John Hamilton[8] e Russell Clark[9]. A evasão desses homens, que atiraram em dois guardas na ocasião, havia sido anteriormente arquitetada e apoiada por Dillinger. Quando eles souberam da sua prisão, decidiram resgatá-lo.

Pierpont, Clark e Makley chegaram a Lima em 12 de outubro, onde se fizeram passar por policiais do estado de Indiana, alegando que tinham vindo para extraditar Dillinger por violação da sua liberdade condicional. Quando o xerife Jess Sarber pediu suas credenciais, Pierpont rapidamente atirou duas vezes nele e o espancou até deixar o homem da lei inconsciente. Em seguida os meliantes libertaram Dillinger, trancaram a esposa do xerife e um policial em uma cela e deixaram o xerife Sarber agonizando no chão por noventa minutos até morrer.

Os quatro homens escaparam de volta para Indiana, onde se juntaram ao resto da gangue. Esse grupo de bandidos formou o que ficou conhecido como “Primeira Gangue de Dillinger”.

Foi por essa época que o chefe do bando de assaltantes de bancos conheceu a jovem Evelyn “Billie” Frechette[10] e eles começaram um relacionamento.

Roubos, Tiros, Prisões e um Novo Robin Hood?

A quadrilha de Dillinger era muito bem armada, equipada com possantes veículos e realizaram diversos assaltos a bancos. O primeiro foi na cidade de Greencastle, Indiana, em 23 de outubro de 1933.

As duas e quarenta e cinco da tarde, um grande Studebaker estacionou em uma colina ao lado do banco e quatro homens entraram: Dillinger, Pierpont, Makley e Clark. Pierpont dirigiu-se até um dos caixas para trocar uma nota de 20 dólares e quando o funcionário lhe disse para ir a outro guichê, Pierpont sacou sua metralhadora Thompson e colocou na cara do sujeito. Os outros membros da quadrilha sacaram suas armas e começaram a retirar dinheiro dos cofres. Testemunhas identificaram claramente Pierpont como o líder dos assaltantes. Cinco minutos depois, o assalto havia terminado e a quadrilha saiu sem disparar um tiro e levando 74.000 dólares em dinheiro e títulos. Eles foram tão silenciosos que ninguém na delegacia do outro lado da rua sabia o que havia acontecido.

No mês seguinte foi à vez de um banco em Racine, no estado de Wisconsin, quando a quadrilha feriu um caixa da agência e um segurança. Só que a polícia cercou o local e o grupo foi forçado a usar reféns como escudos humanos. Eles marcharam até seu carro e partiram com uma mulher, o presidente do banco e um policial pendurado no estribo do veículo. Alguns quarteirões depois, quando o carro entrou no trânsito, o policial foi arremessado ao solo.

Em 13 de dezembro de 1933, a gangue de Dillinger invadiu um banco de Chicago de armas na mão e esvaziaram seus cofres. Um dia depois, após John Hamilton ter deixado seu carro em uma oficina mecânica, um funcionário do lugar suspeitou que aquele veículo pertencesse a um bandido e chamou a polícia. Quando Hamilton voltou para buscar o automóvel, se deparou com o detetive William Shanley e outros dois policiais esperando para interrogá-lo. Sem pestanejar abriu fogo com sua pistola Colt 45, matando Shanley e conseguindo escapar. Esse incidente levou o Departamento de Polícia de Chicago a formar o chamado “Esquadrão Dillinger”, composto por mais de quarenta homens.

Nesse período o bando saqueou os arsenais da polícia de duas cidades, roubando várias metralhadoras, rifles, pistolas, revólveres, farta munição e coletes à prova de balas.

O “Modus Operandi” do grupo era simples e prático: Um ou dois homens visitavam um banco durante o horário comercial, memorizavam a planta interna e anotavam a distância até a delegacia de polícia mais próxima. Também percorriam a rota de fuga três ou quatro vezes, desenhavam mapas mostrando as ruas e saídas das cidades, os pontos de referência e as distâncias entre vários locais. Essas informações eram marcadas em uma carta que o “navegador” lia para o motorista. Os homens chegaram a esconder latas de gasolina em montes de feno ao longo da rota de fuga.

Em dezembro de 1933, devido à atenção indesejada gerada por seus crimes, a gangue e suas amantes tiraram longas férias em uma casa de praia em Daytona Beach, Flórida, com destaque para um churrasco de Ano Novo que culminou com Dillinger descarregando sua submetralhadora Thompson na lua à meia-noite.

Em 15 de janeiro de 1934, durante um assalto ao First National Bank, na cidade de East Chicago, Indiana, um patrulheiro chamado William Patrick O’Malley foi morto. O caso aconteceu enquanto os criminosos deixavam o local e houve uma cerrada troca de tiros contra policias. Apesar de ter sido mortalmente ferido por disparos de metralhadora efetuados por John Dillinger, o policial O’Malley conseguiu revidar os tiros antes de falecer. Já Dillinger saiu ileso, pois usava um colete à prova de balas. Tempos depois, ao comentar sobre esse episódio, Dillinger disse ao seu advogado: “Sempre me senti mal pela morte de O’Malley, mas apenas por causa de sua esposa e filhos… Ele ficou bem na minha frente e continuou atirando em mim. O que mais eu poderia fazer?”

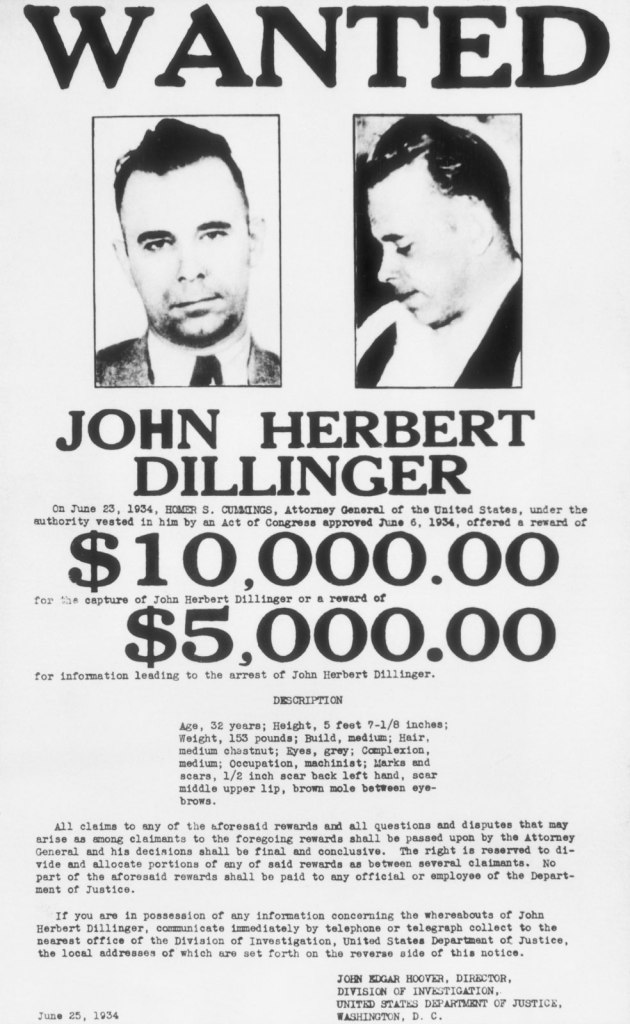

Em 23 (alguns dizem 25) de janeiro de 1934, em Tucson, capital do estado de Arizona, um incêndio começou no hotel onde Dillinger, Pierpont, Makley e Clark estavam escondidos com nomes falsos. Os bombeiros reconheceram os homens pelas fotografias e a polícia local os prendeu. Também foram apreendidas três metralhadoras Thompson, dois rifles Winchester, cinco coletes à prova de balas, muita munição e mais de 25.000 dólares.

Pierpont, Makley e Clark foram extraditados para Lima, Ohio, e condenados pelo assassinato do xerife Jess Sarber. Sendo Pierpont e Makley sentenciados à morte e Clark à prisão perpétua. Mas, em uma tentativa de fuga, Makley foi morto e Pierpont ficou ferido. Um mês depois Pierpont se recuperou o suficiente para ser executado na cadeira elétrica. Já Clark permaneceu preso na cidade de Columbus, Ohio, por longos trinta e quatro anos. Foi libertado condicionalmente por motivos de saúde em 14 de agosto de 1968 e morreu na véspera de Natal daquele ano, apenas quatro meses após sua libertação. Ele foi o último membro sobrevivente da gangue original de Dillinger.

Voltando a 1934, Dillinger seguiu para Indiana para responder pelo assassinato do policial William O’Malley, sendo transportado de avião, uma situação bastante incomum para a época. Como ele resistiu, a polícia teve que algemá-lo e praticamente arrastá-lo até a aeronave. Quando o acorrentaram dentro da fuselagem, ele disse: “Ora, eu não pulo dessas coisas.”

Em meio a muita bravata dita pelo chefe do bando, a mídia publicou relatos exagerados de suas ações que eletrizaram o país e acabaram descrevendo-o como homem de personalidade extravagante e uma figura do tipo Robin Hood.

Fuga Cinematográfica

Dillinger havia se tornado um herói popular entre os americanos desiludidos com a falência dos bancos, o desemprego, a fome e a ineficácia do governo federal diante da crise econômica. E a sua popularidade chegou a tal ponto que naquele ano de 1934 a empresa cinematográfica Warner Brothers lançou um cinejornal mostrando a caçada a John Dillinger. A película apresentava o idoso pai do bandoleiro, os moradores de sua cidade natal e os locais atacados pelo seu bando. O público das salas de cinema em todos os Estados Unidos aplaudia fortemente quando a imagem de Dillinger aparecia na tela e vaiavam as cenas com os agentes da lei.

Dillinger chegou à prisão de Crown Point, no estado de Indiana, em 30 de janeiro de 1934. A polícia local gabou-se nos jornais da região que a prisão era à prova de fugas e havia colocado guardas extras como precaução. No entanto, em 3 de março, um sábado, Dillinger conseguiu escapar durante os exercícios matinais com outros quinze detentos.

Dillinger sacou uma pistola e pegou os guardas de surpresa. Depois os obrigou a abrir a sua cela, se apossou de duas metralhadoras, trancou os guardas e fugiu. Conseguiu sair do local sem disparar um tiro. Durante a fuga Dillinger roubou o carro do xerife e dirigiu em direção a Chicago. Quase imediatamente começaram as especulações se a arma que Dillinger exibiu era real ou não. Os arquivos do FBI indicam que o ladrão de bvancos usou uma pistola falsa, esculpida em madeira (algumas fontes afirmam que ela foi esculpida em uma barra de sabão e escurecida com graxa de sapato). Foi então o Governo Federal entrou na caçada.

Em resposta a situação, J. Edgar Hoover, um administrador da área de segurança pública, usou Dillinger como justificativa para criar o Federal Bureau of Investigation, ou FBI, defendendo a adoção de técnicas de investigação mais sofisticadas contra o crime organizado. Logo o novo órgão governamental organizou uma caçada humana em todo o país para capturá-lo. Enquanto tudo isso se desenrolava, poucas horas após sua fuga Dillinger se reencontrou com sua namorada Evelyn “Billie” Frechette e aproveitou muitas noites de amor.

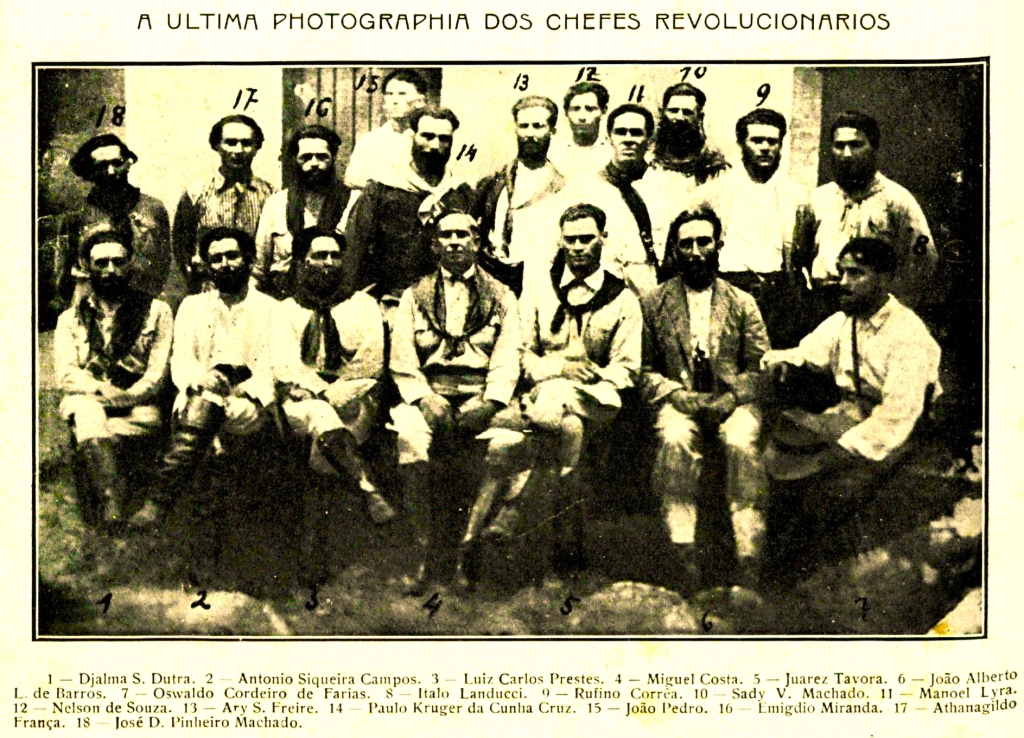

Na sequência Dillinger se juntou a John Hamilton e conseguiram reunir um grupo de marginais para formar a “Segunda Gangue de Dillinger”. Esta era composta por Lester Joseph Gillis, conhecido no mundo do crime como “Baby Face Nelson”[11], Homer Van Meter[12], Tommy Carroll[13] e Eddie Green[14].

Em 6 de março eles assaltaram o Security National Bank & Trust Company, na cidade de Sioux Falls, estado da Dakota do Sul. Uma semana depois foi a vez do First National Bank, em Mason City, Iowa. No primeiro assalto um policial chamado Hale Keith foi gravemente ferido quando Baby Face Nelson descarregou uma rajada de balas de sua metralhadora Thompson através de uma vitrine. Já no assalto em Mason City, Hamilton foi ferido no ombro por um juiz idoso do outro lado da rua, que também conseguiu ferir Dillinger.

Na sequência foi em busca da sua namorada Evelyn Frechette.

Tiroteio na Porta do Apartamento 303

Em 19 de março de 1934, Dillinger e sua namorada se hospedaram no apartamento 303, de um edifício chamado Lincoln Court, em St. Paul, capital do estado de Minnesota[15]. A ideia era que Dillinger pudesse se recuperar dos ferimentos à bala sofridos durante um assalto a banco em Mason City. Eles se registraram como Sr. e Sra. Carl P. Hellman, mas mesmo assim conseguiram despertar as suspeitas da proprietária do prédio, que buscou o FBI.

Os agentes federais Rufus Coulter e Rosser Nalls, com o apoio do detetive Henry Cummings, da polícia de St. Paul, vigiaram o apartamento durante a noite de 30 de março. Na ,manhã seguinte, por volta das dez e quinze, o agente Coulter e o detetive Cummings bateram à porta do apartamento 303, enquanto o agente Nalls aguardava do lado de fora do prédio. Ao abrir a porta, Frechette distraiu os policiais e de alguma forma alertou Dillinger sobre a presença deles. Enquanto isso, de maneira surpreendente, Homer Van Meter acabava de chegar ao Edifício Lincoln Court em um Ford cupê verde. Ele seguiu para o apartamento 303 e se deparou com os policiais. Ao ser questionado quem era, disse que era um vendedor de sabonetes e conseguiu convencer Coulter a ir até o primeiro andar para lhe mostrar seus produtos, só que em dado momento abriu fogo contra o agente da lei com uma pistola. Coulter não foi atingido e correu para frente do prédio, enquanto revidava os disparos, sendo perseguido por Van Meter. Nalls se juntou ao tiroteio e Van Meter recuou para dentro do prédio.

Quase ao mesmo tempo, em meio a essa balaceira toda, dentro do apartamento Frechette implorou a Dillinger que não atirasse, mas ele não escutou. O chefe do bando abriu uma fresta na porta do apartamento 303 e disparou para o corredor uma saraivada de balas com sua metralhadora. Mas o detetive Cummings se abrigou e conseguiu revidar, atingindo Dillinger na perna. Dillinger e Frechette então fugiram pela porta dos fundos do Edifício Lincoln Court.

Frechette deu ré em um sedã Hudson preto para fora de uma garagem, Dillinger entrou e os dois fugiram. Enquanto isso, Van Meter tomou o cavalo de um coletor de lixo, disfarçou-se com o boné do lixeiro e galopou para longe. Nenhum dos policiais ficou ferido no tiroteio.

Naquela mesma manhã, Dillinger e Frechette apareceram na porta dos fundos da clínica do Dr. Clayton E. May, no número 1835 da Avenida Park, em Minneapolis. A bala que atingiu Dillinger atravessou sua perna e May tratou Dillinger durante os quatro dias seguintes, aplicando injeções de soro antitetânico e enfaixando o ferimento. No dia 4 de maio, Dillinger e Frechette saíram da clínica do Dr. May no mesmo Hudson em que haviam chegado.

Tiroteio no Resort

De 5 a 8 de abril de 1934, Dillinger e Frechette visitaram a família dele em Mooresville. O encontro foi alegre e incluiu um jantar de domingo. No dia seguinte, Dillinger e Frechette dirigiram-se a Chicago. Na tarde seguinte, segunda-feira, 9 de abril, Dillinger tinha um encontro em uma taverna na parte norte da cidade, a duas quadras do Rio Chicago. Pressentindo problemas, Frechette entrou primeiro e seu namorado ficou esperando no carro. Ela foi prontamente presa por agentes, mas se recusou a revelar o paradeiro de Dillinger. Ao perceber a movimentação ele partiu sem ser notado e os dois nunca mais se viram.

Agora Dillinger e seu bando eram alvos de uma enorme caçada humana e de uma forte campanha midiática para capturá-los. A gangue então refugiou-se no resort Little Bohemia, perto de Rhinelander, Wisconsin. Em 22 de abril o local foi alvo de uma operação do FBI sob a direção do agente federal Melvin Purvis[16], que recebeu uma denúncia do dono do resort. Mas a operação não ocorreu como planejado: os homens da lei abriram fogo por engano contra um carro que continha três funcionários do local e um foi morto e os outros dois ficaram gravemente feridos.

Dillinger, Hamilton, Van Meter e Tommy Carroll escaparam pela parte de trás da pousada, saltando de uma janela do segundo andar para um monte de neve congelada e então correram ao longo da margem de um lago. eventualmente Dillinger, Hamilton e Van Meter roubaram um carro de um carpinteiro a meio quilômetro a noroeste do resort.

Um dia depois, em 23 de abril, Hamilton, Dillinger e Homer Van Meter foram novamente confrontados pelas autoridades e outro tiroteio ocorreu. Hamilton foi mortalmente ferido por uma bala, enquanto todos escaparam em um carro. Dillinger então escondeu Hamilton, já moribundo, na casa de amigos e ele morreu em 26 de abril. Dillinger e o dono da casa enterraram Hamilton e o chefe do bando teria coberto o rosto e as mãos de Hamilton com soda cáustica para dificultar qualquer tentativa posterior de identificação do corpo.

Devido à sua fama, a vida estava se tornando cada vez mais difícil para Dillinger. Ele e Van Meter se submeteram a cirurgias plásticas em 27 de maio, realizada por um médico ligado a bandidagem. O procedimento aconteceu na casa de Jimmy Probasco, dono de um bar com ligações com o Sindicato do Crime de Chicago. Os dois passaram o mês seguinte se recuperando na casa de Probasco.

Morte na Saída do Cinema

No dia do seu 31º aniversário, 22 de junho de 1934, Dillinger foi declarado o primeiro Inimigo Público Número Um dos Estados Unidos, o primeiro a ter essa distinção. No dia seguinte, o governo federal prometeu uma recompensa de 10.000 dólares pela sua captura e uma recompensa de 5.000 dólares por informações que levassem à sua prisão.

Ainda em Chicago no início de julho, o chefe da gang de ladrões de bancos buscou refúgio junto a uma cafetina conhecida como Anna Sage. Nesse período uma antiga prostituta que havia trabalhado no bordel de Sage e chamada Rita “Polly” Hamilton, se tornou amante de Dillinger.

O que Dillinger não sabia era que Anna Sage enfrentava um processo de deportação por administrar um bordel. Nascida na Romênia como Ana Ivanova Akalieva, se tornou Ana Cumpăna (ou Cumpăaș) após se casar no seu país de origem. Logo se separou e imigrou para os Estados Unidos, onde adotou o nome de Anna Sage. A cafetina então decidiu entregar Dillinger ao FBI em troca de dinheiro da recompensa e de sua permanência nos Estados Unidos.

Em 22 de julho de 1934, Dillinger convidou Sage e Polly Hamilton para assistir o filme “Manhattan Melodrama”, cujos atores eram Clark Gable, Myrna Loy e William Powell. A exibição seria há noite no Biograph Theater, na zona norte da cidade. Antes de partirem, Sage deu a desculpa que precisava ir a um açougue comprar uma carne e lá conseguiu ligar para os policiais. Passou todas as informações sobre os planos de Dillinger para aquela noite.

Uma equipe de agentes federais e policiais de forças policiais de fora de Chicago foi formada, juntamente com um número muito pequeno de policiais locais. Nessa época as autoridades federais acreditavam que o Departamento de Polícia de Chicago era completamente corrupto e não confiável.

Quando o filme terminou, Dillinger saiu do cinema entre Sage e Hamilton. A visualização do pequeno grupo ficou fácil porque Anna Sage vestia uma saia de cor laranja, que os jornais depois afirmaram ser vermelha e por isso Sage entrou para a história como a fatal “Mulher de Vermelho”.

O agente federal Melvin Purvis ficou junto à porta da frente e sinalizou a saída de Dillinger acendendo um charuto. Tanto ele como os outros agentes relataram que Dillinger virou a cabeça e olhou diretamente para Purvis enquanto passava, olhou para o outro lado da rua e depois ultrapassou as suas acompanhantes.

Em seguida colocou a mão no bolso, mas não conseguiu sacar o seu Colt M1903, calibre .380, e correu para um beco próximo. Outros relatos afirmaram que ele ignorou uma ordem para se render, sacou a arma e dirigiu-se para o beco. O certo é que os policiais Clarence Hurt, Charles Winstead e Herman Hollis perseguiram Dillinger até o beco e abriram fogo com suas pistolas. Hurt atirou duas vezes, Winstead três vezes e Hollis uma vez. Dillinger foi atingido por trás e caiu de bruços no chão.

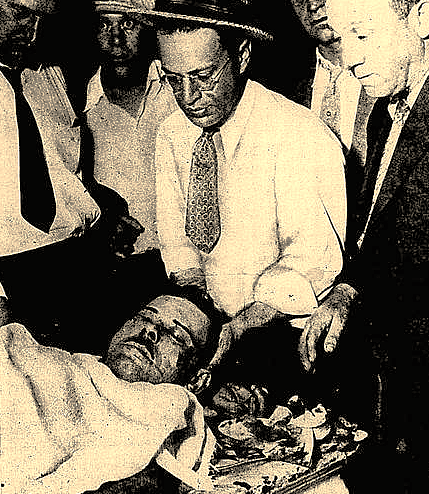

Logo o circo de horrores começou: Houve relatos de pessoas mergulhando na poça de sangue que se formou seus jornais, lenços e até saias, como forma de guardar uma lembrança rubra daquela noite. E houve mais horrores: No necrotério o corpo de Dillinger ficou disponível para exibição pública e estima-se que umas 15.000 pessoas viram o cadáver durante um dia e meio. Até quatro máscaras mortuárias do seu rosto também foram feitas.

Segundo o FBI, esse gangster, que viveu 31 anos, foi acusado de roubar vinte e quatro bancos, quatro delegacias de polícia, de matar dez pessoas durante seus assaltos, inclusive o policial William O’Malley. A família de Dillinger lhe deu um enterro cristão em 25 de julho de 1934, sendo sepultado no jazigo da família no Cemitério Crown Hill, em Indianápolis.

Embora Dillinger nunca tenha se arrependido de seus crimes, ele não tinha ilusões sobre sua situação. Comentou uma vez: “Estou numa estrada sem volta e não me iludo quanto ao meu fim. Se eu me render, sei que significa a cadeira elétrica. Se eu continuar, é apenas uma questão de quanto tempo me resta.“

NOTAS ——————————————————————————————————————————————————

[1] A quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, frequentemente conhecida como “Quinta-feira Negra” (24 de outubro) e “Terça-feira Negra” (29 de outubro), marcou o colapso dramático da Bolsa de Valores de Nova York, desencadeando a Grande Depressão, levando ao desemprego em massa, falências bancárias e pobreza, e sinalizando o fim dos Loucos Anos da década de 1920. A venda em pânico em massa fez com que os preços das ações despencassem, arruinando inúmeros investidores e dando início a uma recessão global que levou anos para ser superada. Como consequência milhões de pessoas perderam suas economias, empresas faliram e a produção industrial entrou em colapso, levando a uma grave crise econômica global.

[2] Os Gangsters eram (e são) membros de organizações criminosas que frequentemente atuavam nos Estados Unidos nas décadas de 1920 e 30, mas que existem hoje em formas como o crime organizado em várias partes do mundo e estão envolvidos com tráfico de drogas, extorsão, prostituição e lavagem de dinheiro. Eles operavam (e operam) por meio de violência, intimidação e corrupção, muitas vezes utilizando estruturas familiares (caso da Máfia) ou redes étnicas para conduzir seus negócios ilegais e consolidar seu poder.

[3] A submetralhadora Thompson (frequentemente chamada de “Tommy Gun”) era uma arma norte-americana icônica, desenvolvida por John Taliaferro Thompson, principalmente no calibre 45 ACP (Automatic Colt Pistol). Ela ganhou destaque durante as década de 1920 e 30 como “armas de gângsteres” e foi amplamente utilizada pelos Aliados na Segunda Guerra Mundial, sendo os modelos de 1928 e M1A1 os mais conhecidos. Fabricada nos Estados Unidos principalmente pela Auto-Ordnance Corporation, era renomada por sua confiabilidade, mas também por seu peso e tamanho.

[4] A lendária pistola Colt M1911 norte-americana, em calibre 45 foi projetada por John Moses Browning e adotada como arma padrão das Forças Armadas dos Estados Unidos em 1911, permanecendo em serviço até 1985. É considerada uma arma icônica e conhecida por sua robustez e poder de parada.

[5] O USS Utah (BB-31) era um navio de guerra da classe Flórida, comissionado em 1911, que escoltou comboios na Primeira Guerra Mundial e foi posteriormente convertido em navio de treinamento antiaéreo. Foi destruído no dia 7 de dezembro de 1941, durante o ataque aéreo japonês a base naval americana de Pearl Harbor, quando foi atingido por dois torpedos, emborcando e afundando com a perda de 58 homens. Seus destroços agora servem como memorial.

[6] Harry “Pete” Pierpont (13 de outubro de 1902 – 17 de outubro de 1934) foi um assassino condenado, assaltante de bancos e tido como amigo e mentor de John Dillinger. Foi descrito como bonito e de voz suave, com mais de 1,80 m de altura, cabelo castanho claro e olhos azuis. Era considerado um líder brilhante, extremamente leal e nato. Tinha a reputação de cuidar daqueles ao seu redor e de não dedurar seus amigos. Pierpont era o colega de prisão que Dillinger mais admirava. Detestava publicidade e se contentava em deixar que outros, especialmente Dillinger, levassem o crédito pelos ousados assaltos a bancos cometidos.

[7] Charles Omer Makley (24 de novembro de 1889 – 22 de setembro de 1934), também conhecido como Charles McGray e Fat (Gordo) Charles. Makley foi identificado pelo FBI como um dos membros principais da gangue de Dillinger, participou de inúmeros assaltos a bancos e as autoridades policiais o consideravam uma figura-chave nas operações da gangue.

[8] John “Red” Hamilton (27 de agosto de 1898 – 26 de abril de 1934) era canadense e é mais conhecido por sua morte lenta e agonizante e pelo sepultamento secreto após ser mortalmente ferido durante um assalto.

[9] Russell Lee “Boobie” Clark (9 de agosto de 1898 – 24 de dezembro de 1968) Ele é mais conhecido como o membro “bem-humorado” da gangue de Dillinger.

[10] Evelyn “Billie” Frechette nasceu em 1907, filha de pai francês e mãe indígena. Viveu na Reserva Menominee, em Wisconsin, até os 13 anos e aos 18 mudou-se para Chicago, onde trabalhou como babá e garçonete. Frechette casou-se com Welton Sparks, que foi condenado à prisão em 1933 por roubo de correspondência. Ela contou à imprensa que, como resultado da prisão do marido, ela tinha uma “visão de mundo confusa”. Em novembro de 1933, ela conheceu John Dillinger em um salão de baile. Na prática, Frechette ofereceu a Dillinger uma ajuda mínima nas suas ações. Ela fazia compras, como roupas e carros, mas, na maior parte do tempo, desempenhava o papel de dona de casa, onde cozinhava e limpava para ele, além de ser amante e companheira. Frechette cumpriu dois anos de prisão federal por acobertar um criminoso e após a morte de Dillinger vendeu sua história para a revistas, jornais e fez uma turnê com um espetáculo teatral chamado “O Crime Não Compensa”, acompanhado por membros da família de Dillinger. Frechette acabou se casando duas vezes depois disso e morreu de câncer em 13 de janeiro de 1969, em Shawano, Wisconsin.

[11] Lester Joseph Gillis (6 de dezembro de 1908 – 27 de novembro de 1934), também conhecido como George Nelson, ou Baby Face Nelson, cujo apelido derivava do fato de Gillis ser um homem baixo e ter aparência jovial. Filho de imigrantes belgas, Nelson foi um violento assaltante de bancos, que matou mais agentes do FBI do que qualquer outro criminoso. Após a morte de Dillinger se tornou o novo Inimigo Público Número Um. Em 27 de novembro de 1934, agentes do FBI feriram fatalmente Nelson na chamada “Batalha de Barrington”, travada em um subúrbio de Chicago.

[12] Homer Virgil Van Meter (3 de dezembro de 1905 – 23 de agosto de 1934) foi um criminoso condenado por roubo de veículos e assalto a passageiros de um trem. Enquanto estava no Reformatório de Indiana, Van Meter conheceu John Dillinger e Harry Pierpont. Enquanto fez amizade com Dillinger, foi desprezado por Pierpont por causa das suas palhaçadas e do seu comportamento. Um mês após a morte de Dillinger, Van Meter foi morto por policiais em St. Paul, Minnesota, todos fortemente armados com espingardas e submetralhadoras Thompson. Os policiais alegaram que Van Meter ignorou a ordem de parar e fugiu disparando duas vezes contra seus perseguidores com uma pistola. A família de Van Meter disse depois que seu parente havia sido usado para “prática de tiro ao alvo”. Os policiais relataram ter encontrado 1.323 dólares com Van Meter, embora seus amigos comentassem que naquele dia ele tinha cerca de 10.000 em dinheiro. Em 1939 o FBI anunciou que um gangster rival havia armado para os policiais executarem Van Meter, para ficar com seu dinheiro e dividir com seus matadores.

[13] Thomas Leonard Carroll (28 de novembro de 1900 – 7 de junho de 1934) foi um veterano do exército durante a Primeira Guerra Mundial e boxeador que se tornou criminoso. Participou de vários assaltos no bando de Dillinger e foi morto em Waterloo, Iowa, durante um confronto com a polícia enquanto tentava fugir após ser descoberto por policiais.

[14] Harold Eugene “Eddie” Green (2 de novembro de 1898 – 10 de abril de 1934). Green era considerado um criminoso altamente inteligente e especialista em “marcação de alvos”, amplamente conhecido por empregar táticas como observar bancos e planejar rotas de fuga que ele percorria antes de um roubo para garantir uma fuga perfeita. Suas conexões com políticos corruptos e policiais em St. Paul, Minnesota, o tornavam extremamente útil na criação de casas seguras e no fornecimento de avisos sobre batidas policiais. Em 3 de abril de 1934, em St. Paul, Green foi emboscado por agentes federais armados com metralhadoras Thompson e foi baleado na cabeça e no ombro. Em meio a relatos conflitantes de que Green teria tentado fugir ou sido morto a sangue frio, o FBI receberia duras críticas da imprensa em relação à morte de um suspeito desarmado.

[15] O edifício Lincoln Court em St. Paul, Minnesota, ainda existe e é utilizado como moradia. Na década de 1930, a cidade de St. Paul era conhecida como um lugar onde gangsters podiam se esconder, com as autoridades frequentemente fazendo vista grossa, desde que crimes não fossem cometidos na cidade.

[16] Melvin Horace Purvis II (24 de outubro de 1903 – 29 de fevereiro de 1960) foi um agente do FBI que desempenhou um papel fundamental na captura de John Dillinger e Pretty Boy Floyd em 1934. Durante a Segunda Guerra Purvis ingressou no serviço como capitão na Polícia Militar, setor de investigação criminal. Em 1945, no posto de coronel, foi incumbido de localizar nazistas de alto escalão acusados de crimes de guerra. Depois foi nomeado Investigador Chefe Americano de Crimes de Guerra e auxiliou no estabelecimento dos protocolos para os Julgamentos de Nuremberg. Em 1958, ele aceitou o convite de do governo para atuar como consultor da Subcomissão do Comitê Judiciário do Senado sobre Melhorias na Máquina Judicial, em sua tarefa de reformar as práticas judiciais e acabar com o acúmulo de casos. Suicidou-se em 29 de fevereiro de 1960.